Les sonnets de Shakespeare ne sont devenus un must de la passion amoureuse qu’au temps du romantisme, c’est-à-dire au moment où leur processus poétique ne pouvait plus être pleinement compris. Étrange chassé-croisé mais heureuse méprise, cela va sans dire, puisque les plus grands, de John Keats à Jane Austen, de Philarète Chasles à Mallarmé, ont tourné leur « obscurité » en nouvelle lumière. Ces sonnets furent presque inconnus de leurs lecteurs possibles, au début du XVIIe siècle, alors qu’ils avaient été faits pour eux, pour leur structure mentale, comme nous en livre les clefs l’édition de La Pléiade. Shakespeare recouvre de sa rigueur métrique – trois quatrains, un distique par poème – un théâtre des voluptés qui ne s’embarrasse d’aucune prévention : toutes les libidos sont libres d’être chantées, toutes les géométries du couple ou du trio aussi. Le modèle de Pétrarque, plus chaste, n’est pas entièrement révoquée, et certains vers sont dédiés à l’immortalité qu’ils donnent eux-mêmes au feu des sentiments et au souvenir de celles et ceux qui les ont inspirés. Mais, plus impérieux, nous dit Anne-Marie Miller-Blaise dans sa brillante introduction, s’avèrent l’inter-texte ovidien, les jeux de mots grivois et les inversions scabreuses, dignes du maniérisme de leur auteur. La licence s’éprouve donc à deux niveaux, celui des corps, celui des mots, qui les rendent plus ardents. Shakespeare n’a pas glissé sans raison des sonnets dans ses pièces de théâtre les plus déchirantes. Pour lui, poursuit Anne-Marie Miller-Blaise, il n’y a pas d’interdits de langage. Désirs, jalousie, honte, la palette du peintre génial n’omet aucune nuance du domaine amoureux, aucune ambiguïté de la grande poésie. A lire et relire sans fin. SG / Shakespeare, Sonnets et autres poèmes (Œuvres complètes, VIII), édition bilingue, 59€.

De tout temps, en Occident et ailleurs, nourritures célestes et nourritures terrestres ont convergé dans les pratiques cultuelles, quel que soit le dieu dont on cherchait à incorporer la puissance ou l’exemple à travers ses représentations. Les vertus haptiques de l’image et de la statuaire n’ont pas seulement rendu tangibles les figures du divin, elles ont encouragé leur ingestion. A moins d’être inconséquents, les catholiques n’ont jamais oublié le sens de l’hostie lors de la Messe. « Manger des images pour se soigner, se protéger ou commercer avec une entité supra-naturelle » a pu aussi prendre des formes plus symboliques, c’est-à-dire faire l’objet d’une relation iconique en abyme, comme le montre Les Iconophages de Jérémie Koering qui traite ce sujet complexe sans jargon indigeste. A côté des artefacts voués à être touchés, graffités ou engloutis, il est des tableaux qui en traduisent l’idée. Ainsi en va-t-il de sainte Catherine buvant le sang du Christ et de saint Bernard le lait de la Vierge. Ce livre savantissime fait aussi une place aux friandises en pain d’épice s’assimilant les célébrités du monde politique ou de l’imaginaire théâtral, ce que la caricature moderne détournera à ses fins, qu’elle vise Napoléon Ier, Louis-Philippe ou Mac Mahon. Pas moins que manger et boire, représenter ces actes essentiels de l’humanité en sa « condition merveilleusement corporelle » (Montaigne), n’est innocent. SG / Jérémie Koering, Les iconophages. Une histoire de l’ingestion des images, Actes Sud, 34€.

La stupéfaction que causa Manet en mars-avril 1863, lors du tir groupé de la Galerie Martinet, se lit surtout chez Paul de Saint-Victor, un proche de Gautier et Flaubert. « Imaginez Goya passé au Mexique, devenu sauvage au milieu des pampas et barbouillant des toiles avec de la cochenille, vous aurez M. Manet, le réaliste de la dernière heure. » Typique de l’amplificatio boulevardière qui n’est pas sans charme, le commentaire déborde largement les toiles qu’il brocarde. Seuls Les Gitanos et Lola de Valence (première manière, étincelante sur fond noir) pouvait suggérer une dérive coloriste à faire hurler la toile et le public. Grâce au livre assez stupéfiant lui-aussi que vient de faire paraître Georges Roque, la référence de Saint-Victor à la cochenille retrouve un sens et un relief que les experts de Manet n’ont jamais relevés. Car cet insecte à peine visible aura servi les destinées du grand art depuis les décors aztèques. A dire vrai, documentée en Mésoamérique et valorisée en raison de ses valeurs cosmétiques et médicinales, la cochenille fut plus largement associée à la teinture artisanale et à la symbolique royale. La conquête espagnole en étend soudainement les usages sans rompre avec la souveraineté que ce rouge écarlate, brillant et transparent, traduit et confère. Nous suivons sans mal Roque le long de cette autre route de la soie, itinéraire dont chaque étape, l’Espagne des Habsbourg (Pacheco, Greco, Vélasquez) et surtout Venise (Titien, Tintoret), inspire à l’auteur des considérations passionnantes sur le lien entre peinture, structures sociales et codes de couleur. La cochenille, que Rubens et Rembrandt intègrent aussi à leur esthétique du choc et à leurs scènes religieuses, reste synonyme de rareté et d’élévation. Les modernes, au XIXe siècle, n’en ont plus qu’une conscience réduite, vite dissoute dans l’hégémonie des couleurs synthétiques et industrielles. Manet a-t-il eu souvent recours à cette teinte porteuse d’une mémoire organique et sacrée de la peinture ? La Liseuse de Chicago en exhibe des traces, sur les lèvres de la jeune femme notamment. Le détail eût comblé Mallarmé qui crédita Manet d’avoir ramené la peinture aux prestiges des onguents primitifs. Tout un champ de recherches s’ouvre. Il ne nous déplairait pas que Manet fût le dernier à avoir broyé certaines de ses couleurs « à l’ancienne », dans la fidélité aux résonances cosmiques des toutes premières images. SG / Georges Roque, La Cochenille, de la teinture à la peinture. Une histoire matérielle de la couleur, Gallimard, Art et Artistes, 24€. Retrouvez Pacheco et son traité (coloriste) de la peinture dans Corentin Dury (dir.), Dans la poussière de Séville. Sur les traces du Saint Thomas de Velázquez, Musée des Beaux-Arts d’Orléans / In Fine Editions d’art, 2021, 25€. Parce que la couleur pense par elle-même, disait Baudelaire, voir enfin, primée par l’Académie française, l’édition augmentée de Claude Romano, De la couleur, Folio Essais, 2021, 8,10€.

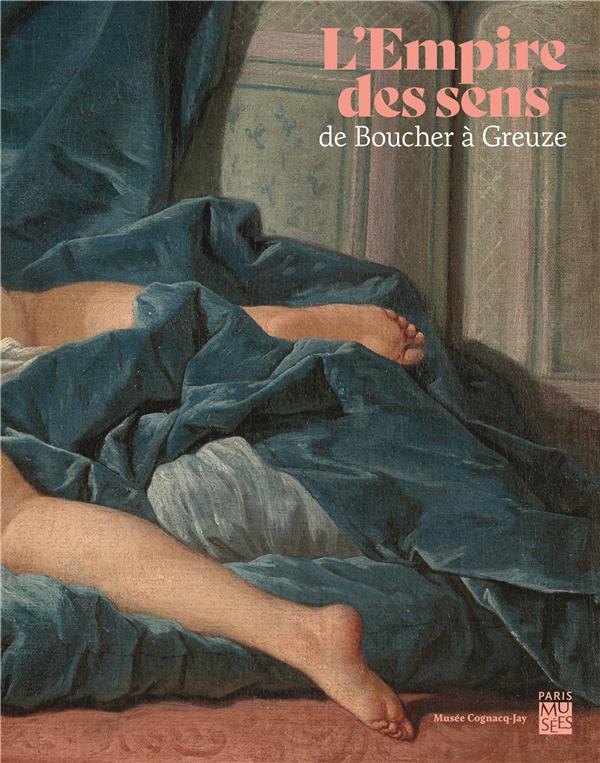

Il est devenu exceptionnel qu’un musée se propose d’exposer aux regards, désormais très surveillés, « le thème de l’amour dans sa forme la plus licencieuse ». Je ne fais que reproduire les mots d’Annick Lemoine qui, en quelques mois de direction, a réveillé sa maison, en plein Marais. Disons-le tout net, l’exposition avec laquelle elle a fêté les 250 ans de la mort de François Boucher fut l’un des rares enchantements de ces derniers mois, pour le moins, mortifères. Comme il n’est pas d’Eros, réel ou virtuel, sans limite, L’Empire des sens s’était donc proposé de délimiter un espace pictural, en vigueur sous la Régence et Louis XV, où pinceaux et crayons explorèrent, non le simple appel des regards et des corps, mais l’imaginaire inséparable du commerce amoureux. Rien, jusqu’à l’acte sexuel, n’échappait ici à l’empire ou l’emprise du sens. C’est ce que les détracteurs de la culture rocaille, que Marc Fumaroli n’aura cessé de ridiculiser, n’ont jamais compris, ou voulu comprendre, lorsque l’obsession de censurer l’irreprésentable les étouffait : le théâtre érotique où agirent Watteau, Boucher, Greuze, Fragonard ou Baudouin réclamait des images aussi pensées et élaborées que l’iconographie de la sévère peinture d’histoire. Louis-Antoine Prat, dans une des notices du catalogue, nous rappelle, sur la foi de Caylus parlant de Watteau, que les artistes faisaient poser les femmes en des lieux discrets, à l’abri de la médisance… Allant de thème en thème, de salle en réduit ou inversement, comme on vole de désir en désir, le parcours de Cognacq-Jay suivait la progression de l’économie libidinale en sa nature scopique profonde, du voir à l’avoir, de l’amorce à l’explosion. Deux tableaux qu’on ne croise pas souvent à Paris, prêts insignes du musée Pouchkine (Vénus endormie et Hercule et Omphale) encadraient cet hommage à Boucher dont Diderot, qui n’était pas un saint, tenta de noircir la réputation auprès des princes éclairés de l’Europe française d’alors. C’était peine perdue quand on voit de quoi un Frédéric II faisait ses délices. Tableaux et dessins, une soixantaine en tout, dressaient le parfait catalogue de nos transports, pour user d’un mot qui dit tout, une section plus scabreuse nous rappelant heureusement que la pornographie cherche moins l’échange suprême que la banale décharge des affects. SG / Annick Lemoine (dir.), L’Empire des sens. De Boucher à Greuze, Paris Musées, 29,90€. Aux amateurs de rococo recommandons l’ouvrage que Nicole Garnier-Pelle a consacré aux Singeries de Chantilly (In Fine Editions d’art, 19€), rare décor de Christophe Huet (1735-37), qui vient d’être restauré dans les appartements des princes de Condé.

En un instant, moins d’une seconde, « l’affreux rocher » de Sainte-Hélène se convertit en Golgotha. Ce 5 mai 1821, entouré par les officiers de sa Maison et ses domestiques, Napoléon expire et, Christ moderne, achève son rêve d’éternité. Loin d’avoir terni sa stature mythique, l’exil, « au milieu de l’écume » (Gautier), aura « répandu sur une mémoire éclatante une sorte de prestige » (Chateaubriand). Les Anglais, à commencer par le misérable gouverneur de l’île, étaient bien attrapés. La mort de l’Empereur, contrairement à ce que laisse entendre un mot sans doute apocryphe de Talleyrand, ne fut pas reçu comme une simple « nouvelle », mais comme un « événement » dans l’Europe de Metternich et du Congrès de Vienne. Une sorte de bombe à retardement. Dès 1823, le Mémorial de Las Cases dote le Sauveur corse et son action révolutionnaire d’Évangiles idoines. Une armée d’imagiers n’a pas attendu la sainte parole et donne à voir, sur le mode naïf ou romantique, les étapes du chemin de croix, de la gloire à l’agonie. Mieux que les photographies, qui l’eussent humanisé, le masque funéraire et sa diffusion gravée (en couverture), sur tous les modes aussi, contribuèrent à la divinisation de Napoléon Ier. La face pétrifiée sert même de négatif aux reconstitutions fantasmatiques de son visage. Les acteurs du cinéma n’auront plus qu’à s’y conformer. L’exposition du Musée de l’Armée et son catalogue, en se penchant sur ce transfert de sacralité, nous vengent un peu de cette année de célébration bâclée par ignorance et servilité au « politiquement correct ». SG / Léa Charliquart et Emilie Robbe (dir.), Napoléon n’est plus, préface de Jean Tulard, Gallimard / Musée de l’Armée, 35€.

La résurrection des frères Flandrin fut l’affaire des frères Foucart, Jacques et le regretté Bruno, il y a plus de 35 ans. La perspective alors adoptée privilégiait ce qu’Hippolyte (1809-1864) et Paul (1804-1842), le premier surtout, avaient retenu de l’enseignement d’Ingres et amplifié, souvent contre l’avis du maître : une manière de primitivisme moderne. Plus nourri de Giotto et de Fra Angelico que de Raphaël, l’ingrisme des Flandrin aspirait à une double authenticité, la première ramenait leurs pinceaux vers les maîtres du Trecento, la seconde fit d’eux des portraitistes pénétrants. « Faire beau en faisant vrai », ce fut le programme des élèves d’Ingres, à relire la lettre que Louis Lacuria adressait à Paul Flandrin en février 1834. Entre l’école de David, qui avait fini par engendrer un nouvel académisme, et les héritiers de Géricault, fossoyeurs du beau idéal, l’esthétique ingresque cherchait à accorder de façon autre noblesse formelle, recherche du spécifique et expression individuelle. Si elle faisait peu de cas de l’arrière-plan religieux (Hippolyte a laissé un portrait de Lacordaire et multiplié d’insignes et engagés décors religieux), si le contexte politique y était presque absent (1830, 1848 et le Second Empire), l’exposition de Lyon abordait franchement, voire documentait, des interrogations décisives, tel l’attrait évident d’Hippolyte pour le nu masculin en son versant éphébique ou l’importance de la photographie dans la sociabilité et la pratique picturale des frères. Au regard de l’année Dante, et en attendant l’exposition que Jean Clair et Laura Bossi organisent cet automne à Rome, l’un des moments les plus forts du catalogue touche au désormais iconique Jeune homme nu assis (Louvre, 1837), qu’Elena Marchetti rapproche judicieusement de la passion d’Hippolyte pour La Divine Comédie. Notons, d’ailleurs, que pour féminiser le corps des jeunes gens, ce dernier ne virilise pas celui des jeunes femmes, domaine où il a laissé d’inoubliables éclats de pure sensualité. Qui dira l’écho de cette double voie dans la libido de l’artiste, en apparence, si pieux ? Et dans celle de sa peinture qui n’a de chaste que le regard des gardiens du temple. SG / Elena Marchetti et Stéphane Paccoud (dir.), Les Flandrin artistes et frères, Musée des Beaux-Arts de Lyon / In Fine Editions d’art, 39€.

Sa réputation d’éditeur d’art, Ambroise Vollard (1866-1939) ne l’a pas volée, pour désamorcer la boutade de Gauguin (qui, depuis Tahiti et les Marquises, n’eut pas trop à se plaindre de son marchand). A moins de trente ans, en 1893-94, il ouvre et lance sa première boutique, rue Laffitte, sous une pluie de Manet inédits, des dessins et croquis qui émerveillent le mallarméen Camille Mauclair, « une époque léguée à l’avenir par une volonté de plasticien. » Volontaire, Vollard le fut aussi et en tout, choix esthétiques, sens des affaires. Manet eût-il vécu, il l’aurait associé au grand programme qui débute en 1896 et consiste à rajeunir l’estampe et le livre illustré en les confiant à des artistes qui n’y avaient pas touché ou presque. A défaut de Manet, génial serviteur de Poe, Cros et Mallarmé, deux autres lettrés de la peinture, Bonnard et Picasso, accompagneront l’entreprise éditoriale du marchand, qui s’attachera aussi Vuillard, Maurice Denis et Odilon Redon. Le choix des écrivains doit pareillement trancher, Jarry, Verlaine, Mirbeau… Quelques semaines après la disparition brutale du sorcier que le vieux Renoir avait peint en toréador bougon (1917), André Suarès, dans la NRF de février 1940 écrivait sans hésiter de Vollard : « Sa passion du livre, tel qu’il l’a conçu, l’emportait infiniment sur son amour des tableaux. » L’exposition du Petit Palais et son catalogue nous l’ont confirmé de très belle façon. SG / Christophe Leribault et Clara Roca (dir.), Edition limitée. Vollard, Petit et l’estampe des maîtres, Paris Musées, 29€. Voir aussi ma réédition (Hazan) de Parallèlement, œuvre du trio Verlaine/Vollard/Bonnard.

« La gloire de l’écrivain », la gloire posthume, voulait dire Flaubert, ne relevait pas du « suffrage universel », mode de scrutin qu’il disait peu compatible avec la justice littéraire. Ne rejoignaient le firmament des lettres, selon lui, que les élus des vrais arbitres du goût. Certains firent le voyage, en ce mardi 11 mai 1880, pour saluer une dernière fois le faux ermite de Croisset. On l’enterre à Rouen en présence d’une maigre brochette d’édiles et d’une brochette fournie de plumes parisiennes. En plus de Maupassant, le fils spirituel, toutes les chapelles du moment s’y affichent, les naturalistes (Goncourt, Zola, Huysmans), le Parnasse (Banville, Mendès, Heredia) et les spectres du romantisme (le défunt Gautier à travers son fils). C’est qu’ils ne pleurent pas tous le même écrivain, malgré l’unanimité qui se dégage déjà autour d’un mythe promis au plus bel avenir. Flaubert ou le pur artiste, Flaubert ou le culte de la perfection, Flaubert ou la victime de cet absolu. De la presque centaine de nécrologies qu’a regroupées et étudiées Marina Girardin, l’experte de ce genre si particulier d’éloge isole les composantes de ce que le siècle suivant tiendra pour lettre d’évangile. Il est vrai que la nécrologie, finaliste par essence, porte à l’idéalisation, à la simplification. Flaubert, qui eut plusieurs manières, qui se voulut le styliste et l’adversaire du réalisme, autant que le dernier viking 1830 de fantasmagories onirique (Saint Antoine) ou historique (Salammbô), n’a pas facilité le travail de ses embaumeurs. Et Bouvard et Pécuchet n’était pas encore devenu un livre ! Retenons que la plupart des articles de presse qualifient de « cruellement illisible » l’un des plus 10 plus beaux romans de notre panthéon national. L’Education sentimentale est dite « ennuyeuse » par Brunetière, et donc de peu de conséquence. Lui tient pour Bovary, que sa date (1857) rend désormais lisible par tous et toutes, souligne Camille Pelletan, quand d’autres exaltent l’outrance flaubertienne, son romantisme, filiation où Zola voit l’indice d’un écrivain, au fond, étranger à la marche du siècle, un anti-moderne en tous sens. Nombreux, à l’inverse, se plaisent à dissocier son lyrisme ou sa langue ciselée de l’hérésie naturaliste. Cette formidable collecte aurait ravi l’intéressé, l’écrivain de l’intransitivité semblait se volatiliser à jamais, absent de de sa sacralisation comme il l’avait été de son œuvre. SG / Marina Girardin, La Mort écrite de Flaubert. Nécrologies, Honoré Champion, 68€. // Zola devait, dès 1881, agréger le texte fleuve de sa nécrologie aux Romanciers naturalistes que GF Flammarion nous donne à lire dans l’importante réédition de François-Marie Mourad (2021, 13€).

Ceux qui ignoraient n’avoir de Gabriel-Albert Aurier (1866-1892) qu’une connaissance incomplète vont sursauter à la vue du formidable volume des Editions du Sandre, aussi soigné que riche en surprises de toutes sortes (je pèse mes mots). La piété de Remy de Gourmont est un peu la cause du malentendu que lève cette publication qui fera date. Le volume des Oeuvres posthumes, publié quelques mois après la mort brutale d’Aurier par ses amis du Mercure de France, a entretenu involontairement l’idée d’un poète presque sans oeuvre, et surtout d’un critique d’art qui se fût cantonné dans la défense du symbolisme et du post-impressionnisme. Or l’ami d’Emile Bernard et le défenseur précoce de Van Gogh ne mit pas à ses curiosités esthétiques la limite qu’on croit. Sont enfin portées à notre attention les recensions du Salon, et même des Salons, couverts en 1888-1891. Leur tranchant n’est pas sans rappeler la manière de Huysmans dont Aurier a évidemment lu les recueils critiques de 1883 et 1889. Notons aussi que le jeune poète, fou et familier de Mallarmé comme de Verlaine, ne s’enferme pas dans l’esthétique qui s’invente. Benjamin-Constant, célébrité du Salon, peut simultanément lui apparaître, en 1889, comme un fournisseur de turqueries parfumées pour cocottes et un portraitiste très convenable. Ainsi Octave Mirbeau ne fut pas loin de calomnier cet esprit baudelairien en le réduisant à son militantisme en faveur de Gauguin et consorts. Aucune exclusive ne le coupe de ses admirations pour le vrai naturalisme, fût-il là encore de Salon (Dagnan-Bavouret). Etirant le corpus littéraire (roman, théâtre et poésie) de façon sensible, le volume contient enfin la correspondance révélée au moment des ventes Cornette de Saint Cyr de décembre 2016. Or ces lettres lui ont été adressées par Bernard, Filiger, Roger Marx mais aussi Renoir et même Henner. A cette hauteur, l’éclectisme n’est autre que l’autre nom de l’intelligence et de l’âme, ces armes qu’Aurier brandit contre « l’abrutissement » et « l’utilitarisme » de son époque. SG / Gabriel-Albert Aurier, Œuvres complètes, édition critique établie sous la direction de Julien Schuh, Editions du Sandre, 45€.

Généralement, les livres sur l’abstraction sont d’indigestes fourre-tout dictés par un formalisme triomphal d’arrière-garde. On nous explique que la peinture sans image (mauvaise définition de la sortie du mimétisme post-Renaissance) consacre la victoire de la matière sur l’illusion, ou, à l’inverse, de l’esprit sur l’empirique, ou encore, chez les spirites attardés, de l’indicible sur l’expérience commune, voire de la musique des formes sur leur aliénation iconique. Tous ces arguments, en se mêlant parfois, ont servi à justifier la production de tableaux, sculptures ou photographies plus ou moins affranchis de l’ancienne fonction représentative. En somme, il fallait y voir plus clair, remettre de l’historicité et de l’ordre dans l’examen d’un phénomène esthétique aux sources, ambitions et réalisations fort différentes selon les époques, les cultures et les créateurs, hommes et femmes… C’est à cela que s’emploient, avec la clarté qu’on leur connait, Arnauld Pierre et Pascal Rousseau. La « French touch », en somme, se saisit d’un objet dont les bilans, depuis l’exposition du MoMA de 1936, ont été trop longtemps abandonnés aux Américains, lesquels ignorent assez souvent l’historiographie française, et reconduisent les explications évolutionnistes d’Alfred Barr. Qu’on parle déjà d’abstraction, vers 1880, pour l’opposer aux recherches réalistes, n’en fait pas le sésame du XXe siècle. Sauf à adhérer à la croyance d’une ontogenèse du modernisme, de Gauguin et Cézanne à Kandinsky, Kupka, Mondrian et après, force est de distinguer entre les abstractions qui courent le XXe siècle et restent si vivantes aujourd’hui. Cette lecture ne rend pas les deux auteurs sourds aux échos lointains, Motherwell lecteur de Delacroix et Baudelaire, Pollock dévorant Masson, Gorky navigant entre son Arménie natale et l’adoubement d’André Breton. Ce gros livre parvient à relier aux noms attendus de nombreux inconnus du grand public auquel i il s’adresse, avec un sens accompli de la vulgarisation engagée, rare cocktail. SG / Arnauld Pierre et Pascal Rousseau, L’Abstraction, Citadelles § Mazenod, 189€.

Si le ruissellement est un concept qui a montré ses limites en matière économique, il désignerait assez bien les effets de capillarité propres à la photographie, « art moyen » au départ, et donc apte à être dévoré par les créateurs d’autres disciplines. Dès l’invention du médium, le monde des arts décoratifs crée la jonction (pionnier de la photographie, vers 1850, Jules Ziegler, peintre et potier, fait entrer dans ses clichés les autres veines de sa création). Mais le mouvement s’accuse au siècle suivant, lorsque la photographie entre dans le cursus des écoles de design et que le design, inversement, use de la photographie à tous les stades de son processus de création et de promotion (collecte dans les rues, mise au point formelle, diffusion dans les revues spécialisés qui appellent un supplément d’art dans la reproduction). Eléonore Challine, dont on a dit ici combien ses recherches sur le diasporique photographique portent leurs fruits, a dirigé ce dernier numéro de Transbordeur, l’une des plus belles et plus utiles revues du moment. Les vases communicants de la photographie et du design ont trouvé en elle une complice parfaite, forme et fond. SG / Eléonore Challine (dir.), Transbordeur, n°5, Photographie et design, Éditions Macula, 29€.

Il eût été proprement criminel de laisser dormir davantage Les Mémoires de Marcel Sauvage, oubliés dans les dossiers du Seuil, sous l’étiquette duquel ils auraient dû paraître au début des années 1980. Quarante ans après, Claire Paulhan, toujours bien inspirée, exhume donc un document littéraire de première importance. Autre choix judicieux, elle en a confié l’annotation de Vincent Wackenheim, qui décuple, au moins, le témoignage de Sauvage. Qu’on ait oublié sa poésie un peu timide, malgré ce qu’elle partage avec Max Jacob, son mentor, Salmon, Cendrars et même Cocteau, est une chose sans doute regrettable et réparable. Mais qui se souvenait que cette vie trépidante, riche de rencontres, d’électricité et d’action, pour emprunter le titre de la célèbre revue qu’il fonda, en 1920, avec Florent Fels, critique d’art qui mériterait un livre ? Sauvage, du reste, eut aussi la bosse des tableaux. Ayant survécu aux très graves blessures de la guerre de 14, celui qui avait devancé l’appel pour se battre, et publié ses premiers textes avant 1918, fait d’Action la revanche de la génération perdue. Nouvelle poésie, nouvelle peinture, nouvel élan… D’esprit libertaire, Sauvage n’est ni cubiste, ni Dada, et ne sera pas envoûté par le surréalisme, et guère plus par l’illusion bolchevique. Ce qu’il a voulu être dans l’ordre des mots s’éclaire de ses multiples accointances avec le milieu pictural. Pour qui s’intéresse à Vlaminck, Derain et Pascin entre autres, les souvenirs de Sauvage sont d’une lecture indispensable. Avec le premier, il fondera le mouvement du « vitalisme » en réaction à l’esthétisme desséchant des années 1920, mais la propension de Derain à l’ésotérisme l’aura aussi passionné. Happé par le journalisme, quand le papier était encore une puissance, Sauvage ne couvre pas seulement les expositions ; grand voyageur, il sillonne un monde en effervescence. On comprend qu’il ait cherché à primer, au sein du jury Renaudot, une littérature en prise directe avec les ambiguïtés du réel. En 1932, il poussera Voyage au bout de la nuit. Juin 40 l’encourage à rejoindre Alger où son attitude irréprochable ne l’empêche pas d’interviewer Pétain (lors d’un bref retour en métropole), soutenir Pucheu, un ami d’enfance, lors de son procès, malgré son peu d’appétence pour Vichy. Une vraie vie, de vrais mémoires. SG / Marcel Sauvage, Mémoires 1895-1981, recueillis par Jean José Marchand, édition annotée et préfacée par Vincent Wackenheim, Éditions Claire Paulhan, 33€.

La vie amoureuse, chez certains, n’a pas de boussole fixe, elle peut, sur un coup de tête ou l’étincelle de deux regards, changer d’hémisphère. Vous étiez aimanté par le Sud, Afrique comprise, voilà que le Nord vous agrippe et bientôt ne vous lache plus, signe que cette passade n’en était pas une. Les passions qui débutent dans la foudre ne trouvent pas toujours la bonne durée, le bon tempo. Les deux héros de Cavalier noir, car il y a un héroïsme de l’amour, se sont attendus après le premier choc, ont choisi l’épreuve de l’attente. Au départ, il en va des doutes du Narrateur, bien plus âgé que Mylena, une jeune fille comme seule l’Allemagne sait les produire, toute en lignes altières, les yeux verts, l’âme voyageuse, le goût des vocables précis et des sensations rares. En chaque Français, un lecteur de Germaine de Staël sommeille, mais ne demande qu’à se réveiller et franchir le Rhin avec armes et bagages, voire une bicyclette de compétition. Cette frontière est aussi poétique, comme la prose de Bordas, pour qui tout acte existentiel semble devoir se doubler d’un nouveau pacte d’écriture. Je connais peu d’écrivains d’aujourd’hui qui parviennent à travailler autant leur idiome et, parallèlement, à se prémunir contre l’artificiel, le chic (au sens de Baudelaire) et les fioritures inutiles. Même la conduite de l’action échappe à l’enlisement qui la menace de cet éclat verbal aussi continu que volontaire. Le français de nos romanciers, disait Aragon en pensant à son ami Drieu, doit rester « vivant ». De cela, orfèvre du stylo, Bordas est conscient. Sa palette et son phrasé, qui nous avait épatés dans le très beau Chant furieux (Gallimard, 2014), refusent le cercle de l’absolu; de même, ses deux amoureux, partis au pourchas d’eux-mêmes, ne s’y laissent pas enfermer par faux romantisme. Ils préfèrent s’abandonner au « meurs et deviens » de Goethe, et s’exilent de leurs habitudes, comme si chaque étreinte ne pouvait singer la précédente, chaque rencontre des amants dicter la suivante. Ce que nous dit Bordas, de fait, c’est que la jeunesse n’est pas affaire d’organes, ni d’orgueil, mais de consentement à la puissance des mots qui nous portent et, à l’occasion, nous rallument. SG / Philippe Bordas, Cavalier noir, Gallimard, 21€.

En librairie, le 8 septembre prochain.