Apeuré sans doute par ce que les lettres de Courbet pourraient révéler, en cas de parution, Champfleury, l’un des papes du réalisme pourtant, écrivait en 1886: «C’est presque toujours une faute que de publier la correspondance d’un homme célèbre; il est rare qu’il n’y perde pas.» Sûr du contraire, et considérant que toute vérité est bonne à dire, Samuel Rodary nous donne enfin une édition satisfaisante de l’activité épistolaire de Manet durant «l’année terrible» (1870-1871). Il a nettoyé et annoté avec le plus grand soin la transcription courante, souvent fautive, des lettres du peintre, auxquelles se joignent celles qu’il reçut alors et celles de son frère Gustave, un proche de Gambetta et de Clemenceau, qui devait rester à Paris sous la Commune. Quand nos chers modernes vont prendre l’air à l’Estaque et à Londres, de Cézanne et Pissarro à Zola et Monet, les frères Manet tiennent bon, enfilent l’uniforme qu’allaient aussi revêtir Degas, Bazille, Regnault et quelques autres artistes promis à payer diversement l’impôt du sang. À rebours de ce qui se dit, Manet a servi son pays, il a servi la République renaissante et répondu à l’appel de la Garde nationale, il est même monté au feu entre septembre 1870 et février 1871. Faute de croquer ou de peindre son expérience militaire, comme il en émet le souhait et comme Gautier le fit dans ses admirables Tableaux de siège, Manet en donne une description aussi elliptique que passionnante, du patriotisme des premiers jours de la IIIe République aux privations de plus en plus éprouvantes, sans parler de l’isolement psychologique, sa femme Suzanne s’étant éloignée de Paris, et des réflexes de survie qui montrent de quoi est capable l’humanité en temps de guerre. Sur notre misérable condition et le comportement inégal des assiégés, civils et soldats, Manet allait être vite édifié.

La vigilance de Samuel Rodary nous vaut une précision d’importance à ce sujet. Manet a bien participé, le 1er décembre, à la bataille qui s’est livrée entre Bry et Champigny: « Quelle bacchanale!, lâche-t-il dès le 2. On s’y fait vite du reste, les obus vous passaient sur la tête de tous les côtés, la journée est bonne disent ce matin les proclamations de Trochu, en effet nos troupes ont gardé leur position. […] Tu diras à Alexandre que j’ai vu les frères de la Doctrine chrétienne aller chercher les blessés sous le feu de l’ennemi, là où les soldats des ambulances et de la ligne ne voulaient pas aller.» Ne nous laissons pas abuser par son humour inentamé, qui ne cède jamais à la gloriole personnelle et sait reconnaître la bravoure chez qui elle se manifeste. Or d’autres témoins nous parlent d’une «bataille horrible à voir» et Duret, l’un des amis de Manet, nous rappelle qu’il porta alors «des ordres dans le rayon du feu». À l’évidence, le choc fut éprouvant. Le 7 décembre, il quittait l’artillerie pour l’état-major: «Le premier métier était trop dur.» Ses lettres, du reste, avouent rapidement une vraie lassitude et le sentiment qu’il faut se hâter à trouver une issue honorable au conflit. Il s’agit, en fait, d’un des points d’achoppement qui devaient mener à la Commune… Car, point capital, le siège fut pour les frères Manet un moment politique fort. La correspondance l’enregistre à différents stades. On y voit Eugène – futur époux de Berthe Morisot – se pousser du côté du gouvernement de la Défense nationale et donc de Gambetta, l’homme central pour le clan. On suit le peintre et son ami Degas aux réunions qui se multiplient avant l’explosion de mars 1871. Le 15 septembre 1870, ils assistent ainsi au meeting du général Cluseret, futur communard, et déjà en froid avec le gouvernement provisoire, jugé trop peu populaire et trop peu réformateur. À cet égard, l’état d’esprit de Manet évolue vite, à mesure que renaît le spectre la guerre civile. Certaines de ses notations les plus intéressantes concernent les menées de l’extrême-gauche, blanquiste et autre, entre le 31 octobre et le 22 janvier, alors que s’esquissent les pourparlers d’un armistice catastrophique… Si les lettres du début février 1871 respirent l’impatience des retrouvailles avec Suzanne, elles sont assombries par la nouvelle du décès de Bazille (qui remonte au 28 novembre!) et l’élection d’une assemblée peu républicaine en dehors des élus de Paris (Hugo, Gambetta et Rochefort), vite démissionnaires… La capitale entre en état d’insurrection. Manet la quitte autour du 12 février, et c’est désormais Gustave qui nous renseigne sur la situation et leur position. La lettre décisive, c’est celle du 2 mars qui met en balance réaction monarchiste et radicalisme ultra comme deux fléaux également dangereux: « Il dépend maintenant de M. Thiers de nous sauver, ou de faire éclater l’émeute », écrit Gustave lucide. On connaît le choix de Thiers et les conséquences de la journée du 18 mars.

![]()

![]()

Ce jour-même et le 21, dans deux lettre superbes au graveur Bracquemond, expédiées depuis Arcachon, Manet dénonce et l’assassinat des généraux Lecomte et Thomas par les insurgés, et le choix de Thiers de ne pas avoir ramené le gouvernement et l’Assemblée à Paris. Dans les semaines suivantes, qui verront la politique du pire s’installer des deux côtés, Gustave se mêle aux dernières tentatives de réconciliation entre Versailles et la Commune. Au sein de la Ligue d’union républicaine pour les droits de Paris, et donc aux côtés de Clemenceau et Lockroy, Gustave bataille ferme. En vain, le 18 avril, c’est l’échec définitif. Viendra le silence de mai, puis l’écrasement de la Commune, une répression si brutale que le peintre, rentré début juin, pourra dire son écœurement au frère de Berthe Morisot… Peu avant qu’il ne donne à son profond dégoût de la boucherie versaillaise la forme de deux estampes clandestines, il songe à remettre le pied au Salon de 1872, où il devait exposer Le Repos de Providence et surtout Le Combat du Kearsarge et de l’Alabama, toile ancienne et comme réinvestie, où se réaffirmait son patriotisme intact. Par un de ces décrets du Ciel que les mortels doivent accepter sans chercher à les comprendre, dirait le grand Pascal, le tableau de Philadelphie revient à Paris et domine de sa fulgurance la passionnante exposition Durand-Ruel. Ce miracle ne venant pas seul, d’autres Manet sont là, parmi des Renoir et des Degas de premier plan, le grand Delacroix de Philadelphie et Jo l’Irlandaise de Courbet, aux seins de déesse.

Ce jour-même et le 21, dans deux lettre superbes au graveur Bracquemond, expédiées depuis Arcachon, Manet dénonce et l’assassinat des généraux Lecomte et Thomas par les insurgés, et le choix de Thiers de ne pas avoir ramené le gouvernement et l’Assemblée à Paris. Dans les semaines suivantes, qui verront la politique du pire s’installer des deux côtés, Gustave se mêle aux dernières tentatives de réconciliation entre Versailles et la Commune. Au sein de la Ligue d’union républicaine pour les droits de Paris, et donc aux côtés de Clemenceau et Lockroy, Gustave bataille ferme. En vain, le 18 avril, c’est l’échec définitif. Viendra le silence de mai, puis l’écrasement de la Commune, une répression si brutale que le peintre, rentré début juin, pourra dire son écœurement au frère de Berthe Morisot… Peu avant qu’il ne donne à son profond dégoût de la boucherie versaillaise la forme de deux estampes clandestines, il songe à remettre le pied au Salon de 1872, où il devait exposer Le Repos de Providence et surtout Le Combat du Kearsarge et de l’Alabama, toile ancienne et comme réinvestie, où se réaffirmait son patriotisme intact. Par un de ces décrets du Ciel que les mortels doivent accepter sans chercher à les comprendre, dirait le grand Pascal, le tableau de Philadelphie revient à Paris et domine de sa fulgurance la passionnante exposition Durand-Ruel. Ce miracle ne venant pas seul, d’autres Manet sont là, parmi des Renoir et des Degas de premier plan, le grand Delacroix de Philadelphie et Jo l’Irlandaise de Courbet, aux seins de déesse.

Il est assez curieux, à première vue, que Durand-Ruel se soit décidé à acheter 25 Manet en 1872. Que nous apprend, en effet, la lecture des Mémoires du marchand, plus célèbres que lus, et que les éditions Flammarion remettent heureusement en librairie? À l’opposé de la famille Manet, où l’on chérissait le souvenir de la II République, les Durand-Ruel, monarchistes et catholiques tendance Veuillot, s’étaient mieux accommodés du régime impérial. Est-ce par mépris de la IIIe République, que le marchand fuit Paris pour Londres? En tous cas, il y fit des affaires et comprit que la peinture de Monet et Pissarro, eux aussi provisoirement exilés, avait un avenir commercial. Au sujet de la Belgique, où il mettait un pied au même moment, les Mémoires de Durand-Ruel avouent sans détour que les prix y flambaient: «Bruxelles, par suite du siège de Paris, était devenu un centre très important d’affaires. Beaucoup d’artistes et d’amateurs français s’y étaient réfugiés et les amateurs, comme les marchands étrangers, s’y rendaient pour acheter dans des conditions favorables ce qu’il pourrait y avoir à vendre.» S’il excellait dans tous les mécanismes de vente, Durand-Ruel, très «éclectique» (Sylvie Patry) par goût et nécessité, ne s’est jamais borné à la promotion des modernes. La légende ici encore trahit les faits. Sous le Second Empire, outre Delacroix, Millet et les paysagistes de Barbizon, il spécule sur Fromentin et Daubigny, mais aussi Cabanel, Bouguereau et Bonnat : «J’achetai ou je commandai, dans le cours des différentes années qui suivirent, à tous ces peintres une quantité de tableaux dont nous trouvâmes plus aisément la vente que celles de nos œuvres de prédilection.» Quant au Salon des Refusés? «Je ne crois pas être allé voir ce Salon. Ce qui prouve à quel point j’étais absorbé par mon travail au magasin et par la campagne que je menais en faveur de mes peintres favoris. Ce fut une faute de ma part […].» Il en commit d’autres, comme de ne jamais s’intéresser à Manet avant 1872. «J’avoue franchement que jusque-là je n’avais jamais regardé sérieusement les œuvres de Manet.» On connaît bien l’histoire de cet achat à deux temps. Chez Alfred Stevens, Durand-Ruel découvre d’abord deux toiles, Le Port de Boulogne au clair de lune (Orsay) et Le Saumon que Gautier avait signalé en son temps. Peu de jours après, il en acheta 23 autres pour 35000 francs. Une misère quand on songe à sa moisson, de La Chanteuse des rues au Christ du Met, du Chanteur espagnol au Combat du Kearsarge, et quand on se souvient qu’il avait payé la tapageuse Salomé de Regnault 12000 francs en 1870, avant de partir pour Londres. Comme le souligne Simon Kelly dans le catalogue, Durand-Ruel était tout sauf un ingénu en matière d’art, il sut faire du stock sur un peintre qui montait. Son flair, indéniable, ne doit pas nous dissimuler son intraitable agilité financière. Doit-on oublier qu’il paya Manet par traites, et qu’il revendit vite certaines de ses toiles avec un sérieux bénéfice. Le Combat du Kearsarge, acheté 3000 francs, est cédé 5000 dès le 17 novembre! « Manet étonnant », disait Fantin-Latour en 1871. Étonnant Durand-Ruel, répond l’écho. Stéphane Guégan

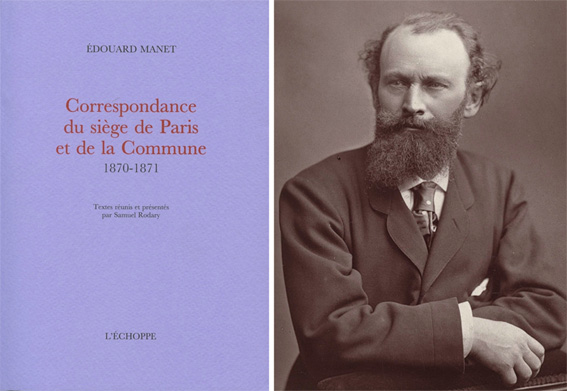

*Édouard Manet, Correspondance du siège de Paris et de la Commune 1870-1871, textes réunis et présentés par Samuel Rodary, L’Echoppe, 24€. Ces lettres de Manet m’ont convaincu que le fameux Léon n’était ni son fils ni son demi-frère.

*Paul Durand-Ruel, Le Pari de l’impressionnisme, Musée du Luxembourg, jusqu’au 8 février 2015. Catalogue sous la direction de Sylvie Patry, RMN éditions / Musée du Luxembourg-Sénat, 35€.

*Paul Durand-Ruel, Mémoires du marchand des impressionnistes, ouvrage revu, corrigé et annoté par Paul-Louis Durand-Ruel et Flavie Durand-Ruel, Flammarion, 2014, 32€.

*Claire Durand-Ruel Snollaerts, Paul Durand-Ruel. Le marchand des impressionnistes, Gallimard / RMN Grand Palais, 8,90€.

De tous les hommes pressés de la Libération, Jean-Paul Sartre ne fut pas le dernier à prendre la parole et à se situer. Il le fit vite, il le fit bien. J’entends par là qu’il refusa de se dérober aux responsabilités que lui assignait son parcours sous l’Occupation, un parcours dont il dira lui-même – si on le lit bien au lieu de l’agonir bêtement – qu’il avait été aussi

De tous les hommes pressés de la Libération, Jean-Paul Sartre ne fut pas le dernier à prendre la parole et à se situer. Il le fit vite, il le fit bien. J’entends par là qu’il refusa de se dérober aux responsabilités que lui assignait son parcours sous l’Occupation, un parcours dont il dira lui-même – si on le lit bien au lieu de l’agonir bêtement – qu’il avait été aussi  Un mois plus tard, « Paris sous l’occupation » parut dans La France libre, mensuel né à Londres dès novembre 1940. Raymond Aron en était à la fois la tête pensante et la cheville ouvrière. De ce texte majeur, qui se rattache à la tradition des Choses vues d’Hugo et des

Un mois plus tard, « Paris sous l’occupation » parut dans La France libre, mensuel né à Londres dès novembre 1940. Raymond Aron en était à la fois la tête pensante et la cheville ouvrière. De ce texte majeur, qui se rattache à la tradition des Choses vues d’Hugo et des  Sartre notait enfin que le « mur », non content de couper le pays en deux, l’avait isolé de l’Angleterre et de l’Amérique. Ce fut une souffrance pour cet amateur de littérature et de cinéma anglo-saxons. Il put s’en gaver à nouveau lors du séjour rappelé plus haut. L’Office américain d’information sur la guerre lui permit ainsi de passer quelques mois entre New York et Los Angeles. Il lui était donné tout loisir d’observer la nation américaine dans ses ultimes efforts de guerre et les premiers moments de la Reconstruction. Sans négliger sa feuille de route, quitte à l’étendre aux sujets qui fâchent comme le « problème noir », Sartre glisse très vite du bilan impersonnel à la collecte d’impressions aussi vivantes que variées. Les bars, la rue, le cinoche, les filles… Il croise en chemin l’amour de Dolorès Vanetti et quelques artistes exilés, qui se préparent à rentrer…

Sartre notait enfin que le « mur », non content de couper le pays en deux, l’avait isolé de l’Angleterre et de l’Amérique. Ce fut une souffrance pour cet amateur de littérature et de cinéma anglo-saxons. Il put s’en gaver à nouveau lors du séjour rappelé plus haut. L’Office américain d’information sur la guerre lui permit ainsi de passer quelques mois entre New York et Los Angeles. Il lui était donné tout loisir d’observer la nation américaine dans ses ultimes efforts de guerre et les premiers moments de la Reconstruction. Sans négliger sa feuille de route, quitte à l’étendre aux sujets qui fâchent comme le « problème noir », Sartre glisse très vite du bilan impersonnel à la collecte d’impressions aussi vivantes que variées. Les bars, la rue, le cinoche, les filles… Il croise en chemin l’amour de Dolorès Vanetti et quelques artistes exilés, qui se préparent à rentrer…  À sa mort, en 1924, il n’était déjà plus que l’homme d’un seul tableau, qui datait des années glorieuses. Jean Geoffroy avait choisi son heure pour exposer Le Jour de visite à l’hôpital, le Salon de 1889 coïncidant avec le centenaire de la grande révolution. Son tableau, qui pinçait la corde sensible avec une retenue dont le peintre n’était pas coutumier, montre un prolétaire endimanché au chevet de son fils dont l’immense lassitude est merveilleusement rendue. Un léger sourire flotte sur ce beau visage fiévreux aux yeux clos. La pâleur de l’enfant, d’abord inquiétante, s’accorde en fait à la blancheur dominante, heureuse, du tableau. C’est qu’il s’agit de montrer avec éclat combien la santé et l’hygiène publiques sont désormais une des priorités de la République radicale. Paul Mantz, vieux romantique converti au réalisme et ancien directeur des Beaux-Arts (1881-1882), pouvait y aller d’un commentaire très favorable : « Il y a du sentiment dans cette peinture, mais une sorte de sentiment silencieux et sans gestes. Le tableau est très moderne, et c’est un des meilleurs que M. Geoffroy nous ait encore montrés. » Mantz ne se trompait pas puisque Vuillard et

À sa mort, en 1924, il n’était déjà plus que l’homme d’un seul tableau, qui datait des années glorieuses. Jean Geoffroy avait choisi son heure pour exposer Le Jour de visite à l’hôpital, le Salon de 1889 coïncidant avec le centenaire de la grande révolution. Son tableau, qui pinçait la corde sensible avec une retenue dont le peintre n’était pas coutumier, montre un prolétaire endimanché au chevet de son fils dont l’immense lassitude est merveilleusement rendue. Un léger sourire flotte sur ce beau visage fiévreux aux yeux clos. La pâleur de l’enfant, d’abord inquiétante, s’accorde en fait à la blancheur dominante, heureuse, du tableau. C’est qu’il s’agit de montrer avec éclat combien la santé et l’hygiène publiques sont désormais une des priorités de la République radicale. Paul Mantz, vieux romantique converti au réalisme et ancien directeur des Beaux-Arts (1881-1882), pouvait y aller d’un commentaire très favorable : « Il y a du sentiment dans cette peinture, mais une sorte de sentiment silencieux et sans gestes. Le tableau est très moderne, et c’est un des meilleurs que M. Geoffroy nous ait encore montrés. » Mantz ne se trompait pas puisque Vuillard et