Que restait-il à attendre d’une rétrospective Roy Lichtenstein, quinze ans après sa mort? Son œuvre a été tellement reproduite et exploitée, confirmant sa vocation à se muer en imagerie cool, en surfaces propres et distrayantes, meublantes, qu’on aborde l’exposition de la Tate Modern sans trop y croire. On va évidemment nous faire le coup de la rupture avec l’expressionnisme abstrait, nous parler, une fois de plus, du recyclage propre au Pop, vampirisant ad libitum les comic strips, le cinéma de série B et les codes de la société massifiée, du symbole publicitaire au design industriel. Les signes étant devenus matière ludique, divertissement cynique, jouons. Dans les beaux espaces blancs de la Tate, le jeu en jette. Une salle de Brushstrokes, pour se mettre en bouche. Après s’être essayé à l’abstraction lyrique dans les années 1940-1950 – le visiteur en découvrira plus loin les modestes avatars – Lichtenstein, avec d’autres, liquide l’héritage avant de le dilapider. Le coup de brosse tripal de Pollock, Gorky et De Kooning, devenu icône d’une esthétique périmée, est comme désinvesti de sa charge démiurgique et sexuelle. Illusion que tout ça, nous dit le Pop, narcissisme banal, trompe-l’œil mécanique. Au lyrisme, et afin de le dénoncer, Lichtenstein oppose le second degré, un refroidissement général de la peinture et de sa lecture. Le moi déclamatoire des grands abstraits – pas si abstraits que ça, du reste – peut aller se rhabiller, l’ère du doute, du dédoublement et de la déconstruction a commencé.

Le dessin se voudra impersonnel, les couleurs outrageusement artificielles, le discours neutre. On pense à Blanchot, qui aurait pu être le pape du Pop, si ces jeunes gens avaient lu le Français : « Le neutre ne séduit pas, n’attire pas. » C’est ce qu’on se dit en traversant les salles suivantes, gorgées qu’elles sont d’images « iconiques », dont la propreté initiale, « industrielle » s’est un peu patinée. Rien ne résiste au temps, n’est-ce pas. Et ces images de guerre ou d’amour distanciées, bombardiers phalliques et jeunes femmes éplorées, se consomment aujourd’hui comme si de rien n’était. La peinture, même salie, reste lisse, le public glisse. L’exposition devient carrément plus intéressante à partir de la salle 5, un petit espace réservé aux paysages et aux marines. Soudain Lichtenstein, loin du remploi étouffant, libère une poésie inattendue (on l’a retrouvera dans l’ultime salle des vedute chinoises). Soudain cette peinture touche autre chose que notre mémoire visuelle ou notre éternelle part d’enfance, autre poncif cher à notre belle société. Le reste du parcours montre surtout les difficultés de l’artiste à maintenir cette fraîcheur au-delà d’une date de péremption de plus en plus courte. Lichtenstein taquine alors de plus grands peintres que lui, Picasso et Matisse en particulier. L’exposition nous montre, sans le dire ouvertement, combien la logique de récupération s’est à la fois emballée et dilatée sur le tard, jusqu’à phagocyter la Transavanguardia italiana (présente à New York dans les années 1980) et le design post-modern. C’est l’autre bonne surprise de ce bilan bien cadré. Stéphane Guégan

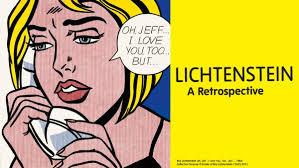

*Lichtenstein. A retrospective, Londres, Tate Modern, jusqu’au 27 mai 2013