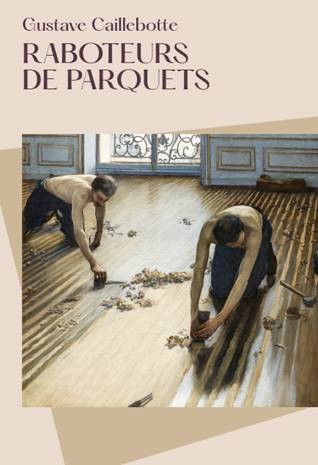

Notre approche de Raboteurs de parquets, à revenir au titre initial de l’œuvre et à l’ellipse de tout article essentialisant, serait très différente si Gustave Caillebotte (1848-1894), alors au seuil de sa carrière publique, avait été autorisé à présenter au Salon de 1875 ce tableau conçu pour y attirer l’attention. Le jury officiel en décida autrement, ce qui affecta beaucoup le jeune artiste, nous le savons. Mais la toile refusée se vengea, l’année suivante, lors de la deuxième exposition de ceux que la presse commençait à nommer les impressionnistes. L’œuvre la plus célèbre aujourd’hui de Caillebotte, la plus plébiscitée par le public du monde entier, a donc reçu un accueil en deux temps, d’une amusante symétrie. Trop réaliste, la toile choqua en 1875 des jurés dont on verra qu’ils étaient tout sauf préparés à goûter sa franchise et son format ; à l’inverse, trop éloigné de l’esthétique du fugitif telle que Monet, Renoir, Pissarro et Sisley la pratiquaient en 1876, Raboteurs de parquet trancha par son apparent classicisme sur la peinture de ses nouveaux camarades. Le débutant semblait nulle part à sa place, comme condamné à un entre-deux éternel. Du reste, l’histoire de l’art devait ratifier cette situation de départ, et se montra longtemps sceptique – en France, surtout – quant à la valeur de l’artiste et sa situation exacte dans le grand récit de l’art dit moderne. Stéphane Guégan

Lire la suite dans Stéphane Guégan, Raboteurs de parquets, Orsay / BNF éditions, 12€ // Voir aussi, du même auteur, « Musée imaginaire, musée national », dans Paul Perrin (dir.), Caillebotte et les impressionnistes. Histoire d’une collection, Hazan / Orsay, 35€, et « La guerre en partage : note sur quelques présences militaires » dans Scott Allan, Gloria Groom et Paul Perrin (dir.), Caillebotte. Peindre les hommes, Hazan / Orsay, 45€, le catalogue de l’exposition d’Orsay (8 octobre 2024 – 19 janvier 2025). Ma monographie Caillebotte. Peindre des extrêmes, Prix de l’Académie française et Prix SNA livre d’art en 2022, Hazan, 110€, vient d’être réimprimée // Conférence de Stéphane Guégan sur Raboteurs de parquets (et toutes ses harmoniques au lendemain de la défaite de 1870, de la Commune de 1871 et de l’exposition impressionniste de 1874), Berne, 19 novembre 2024, 19h00, Alliance française (https://afberne.ch/).

Où allons-nous ? // Le merveilleux flou qu’a ouvert la dissolution nous rend moins impropres à comprendre nos aînés et le sentiment de crise générale des années 1873-1875, pour de ne pas dire d’obscure spirale. C’est très précisément l’époque où Caillebotte, qui a porté l’uniforme durant le siège de Paris et entend contribuer à la renaissance de son pays humilié, passe de l’Ecole des Beaux-Arts, et de l’atelier de Bonnat, au cercle des futurs impressionnistes. Une cause précise aura motivé ce transfert, le refus de Raboteurs de parquets par certains jurés du Salon de 1875. Pourquoi avoir refusé un pareil tableau, d’une maîtrise et d’une énergie si contagieuses ? La comtesse d’Agoult, dont Charles Dupêchez poursuit l’utile et précise publication, nous indique peut-être un élément de réponse ignoré des historiens de l’art. Comme Marie de Flavigny le suggère à propos de son ami Louis Viardot, traducteur de Cervantès et juré (républicain) du Salon de 1873, se pourrait-il que la situation politique (remplacement de Thiers par le maréchal de Mac Mahon à la tête de l’Etat, limogeage de Charles Blanc au profit de Philippe de Chennevières au sommet de la Direction des Beaux-Arts) ait eu quelque poids sur ceux qui avaient à juger des tableaux libres d’être accrochés aux cimaises officielles ? Courbet avait été écarté en 1872, Caillebotte, que l’on comparera bientôt à son aîné, aurait subi une proscription identique en 1875, en vertu d’une association dont le XXe siècle allait raffoler : être réaliste, c’est déroger à la noblesse de l’art, et c’est être de gauche extrême. Caillebotte se contentera d’être républicain et d’y accorder ses pinceaux. La comtesse, de longue date, y avait plié les siens. Souvent atteinte de spleen (son mot), et astreinte alors à de terribles réclusions (« une sorte de mort anticipée »), elle ranime son style superbe, très Madame de Sévigné, quand la vie la reprend et le désir de converser, à distance, avec ses filles (dont la redoutable Cosima Wagner) et ses compagnes ou compagnons de route. Les mots y voyagent vite. La peinture contemporaine se fait hélas trop discrète sous sa plume. C’est à peine si, se trouvant en baie de Douarnenez, elle fait mention des jeunes artistes que la Bretagne aimante. Les échos à la littérature sont moins rares, du cher Ponsard, dont elle préface les Œuvres complètes, aux Parnassiens que publie Alphonse Lemerre. Une fidélité à soi se dessine : celle qui a toujours préféré Lamartine et Vigny à Hugo cueille chez les émules de Gautier, Banville, Leconte de Lisle et Baudelaire une poésie conforme à son cœur. L’intérêt éminent du volume tient finalement à la politique ; la comtesse, avec le prince Napoléon par exemple, s’effraie de la menace d’une restauration monarchique, et des premiers signes d’une nouvelle cléricalisation forcée de la société, qui lui rappelle la Restauration de ses vingt ans, et indispose en elle l’ardente protestante. Les prétentions du comte de Chambord, le ralliement des Orléans à la branche aînée, lui paraissent extravagants d’arrogance et de cécité. Elle en vient à regretter Thiers, le félicite même de tenir la Chambre des députés après avoir été évincé des plus hautes fonctions de l’Etat. Découvrant que la paysannerie était restée bonapartiste après 1870, l’épistolaire se garde enfin de la stigmatiser comme notre gauche le fait de ses adversaires, « fascisés » en un tour de main, au nom d’on ne sait quelle logique de l’histoire. Bref, le monde et la langue d’hier, à faire rêver et à méditer. SG / Marie de Flavigny, comtesse d’Agoult, Correspondance générale, tome XVI, 1873-1875, édition établie et annotée par Charles Dupêchez, avec la collaboration de Sylvie Goguel, Honoré Champion, 2024, 95€.