L’histoire de leur désamour est bien connue, comme l’admiration qu’ils se vouaient mutuellement au départ… Le général Bonaparte a autant vibré à la fièvre des premiers livres de Mme de Staël que l’empereur s’est obstiné à l’écarter de Paris, de peur, dit-il, qu’elle enflamme les têtes de ses récriminations, personnelles ou trop libérales, contre le régime. Sans prétendre le révolutionner, Annie Jourdan rouvre le dossier à partir d’éléments plus fiables que ceux dont ont usé certains de ses prédécesseurs, le terrible Henri Guillemin en particulier. C’est que nous disposons désormais d’une édition non édulcorée de la correspondance de Napoléon et de l’ensemble des lettres de celle qui voulut s’en faire aimer ou, au moins, tolérer. Entre outre, le regain de faveur dont jouit Benjamin Constant, les travaux d’Emmanuel de Waresquiel sur ces renards de Talleyrand et de Fouché, rendent plus aisé un examen équitable des torts en présence. La première partie du livre d’Annie Jourdan retrace la vie de l’écrivaine et théoricienne politique jusqu’au tournant autoritaire, et largement nécessaire, du Consulat. On y voit une femme aux attraits contradictoires, et mariée hors du cercle des passions libres, butiner souvent ailleurs. Il semble que Constant, autre adepte des liens élastiques, n’ait pas trouvé auprès d’elle le feu qu’il en attendait. Allez savoir. Ce que l’on sait mieux, et que souligne Annie Jourdan, pourtant peu favorable au nouveau Charlemagne, ramène le lecteur aux millions que la France devait au père de Germaine, Necker, malheureux pompier d’une Couronne qui avait couru à sa perte. Cette dette, la fille du ministre de Louis XVI, qui ne déteste pas le luxe, n’est pas prête de l’oublier. Or, le calcul de cet argent dû, capital et intérêt, crée un premier abcès au plus haut niveau de l’État. D’autres sujets d’irritations expliquent l’attitude de Napoléon, qu’on est aujourd’hui tenté de moins noircir que ne le fait l’auteure du Rendez-vous manqué : l’anti-catholicisme de Germaine agace, de même que sa façon de se lier, en France ou en Allemagne, avec les ennemis de l’aigle, parfois plus démagogues que démocrates, ou moins soucieux de la paix européenne que de l’abaissement de la France. Faut-il le blâmer de voir en Madame de Staël le spectre de Rousseau qu’il abomine ? Quelles que soient les dérives de l’Empire, surtout après 1810, Bonaparte craignait davantage, et d’autres avec lui, le retour d’une autre terreur. Et sa politique en matière religieuse fut plus intelligente que notre protestante ne le concédait. « L’impératrice de la pensée » (Sainte-Beuve), bien servie par la plume d’Annie Jourdan, n’aura pas su toujours dompter « l’indiscrète amazone » qui rugissait en elle.

Toutes les expositions dédiées à Claude Monet et à l’impressionnisme ne ménagent pas autant de surprises, d’informations neuves, de rapprochements stimulants, que la nouvelle proposition du musée du Luxembourg. Il n’avait pas échappé aux plus doctes que le peintre de Giverny avait un frère, et l’exploration récente du milieu rouennais avait permis de dégager une figure d’influenceur qui demandait à s’étoffer. Mais nul ne pouvait soupçonner une personnalité aussi attachante et active, un collectionneur aussi insatiable en Léon Monet ? Il était l’aîné de la fratrie et le premier espoir d’une famille typique de la bourgeoisie commerçante, des Parisiens malthusiens vite partis s’installer au Havre et rejoindre le négoce local. Le génie manque singulièrement à cet Adolf Rinck qui portraiture les parents des frères Monet en 1839. Certes, les modèles n’attendaient de lui qu’un savoir-faire sans vague, apte à dire un rang derrière l’image souriante de leur couple sans histoire. A voir ces deux tableaux si convenables et convenus au seuil du parcours, le visiteur comprend beaucoup de choses aux destins qui lui sont contés. Il saisit, par exemple, les raisons qui poussèrent Léon, devenu fabricant de couleurs industrielles, à rejeter le portrait que Claude brossa de lui en 1874 (notre illustration). Ce tableau quasi inédit, d’une écriture fulgurante, aux limites de l’inachevé mais dûment signé, possède l’aplomb avec lequel Manet et Degas avaient rectifié le genre, social par essence, souvent flatteur par faiblesse, sous le Second empire. Mais le feu du regard n’appartient qu’à Léon et à sa volonté de réussir, que symbolise au premier plan une chaîne de montre traitée avec une suprême économie de moyen. La torsion du corps n’est pas moins superbe que les gris et les noirs accordés, sur le mode espagnol, au blanc de la chemise et au beau visage du chimiste lancé. N’était la Lise de Renoir, chef-d’œuvre présenté au Salon de 1869 et aujourd’hui à Berlin, la représentation humaine serait presque absente de la collection de Léon, si bien étudiée et reconstituée par Géraldine Lefebvre, à qui l’on doit un livre important sur Impression, soleil levant (Hazan, 2016). Est-ce à dire que les paysages et marines, où hommes et femmes sont réduits à de distantes silhouettes, rencontraient mieux les attentes de l’amateur, moins disposé aux audaces de la nouvelle peinture quand elles semblaient frapper de disgrâce les créatures de Dieu ? Tout incline à le penser. Quoi qu’il en soit, ce que le Luxembourg réunit des tableaux et des crépons de Léon (il avait aussi la bosse du japonisme) compose, autour de son portrait exhumé et de La Méditation d’Orsay, un fameux bouquet. Mon tiercé gagnant : La Route de Louveciennes de Sisley, Les Petites-Dalles de Berthe Morisot et La Seine à Rouen de Monet, où le bleu du ciel et du fleuve n’a besoin que de rares touches céruléennes pour éclater de vie. De cet ensemble désormais disséminé aux quatre coins du monde, le catalogue (indispensable) de la commissaire restitue l’ampleur, et précise la valeur, en tous sens. Léon Monet a cessé d’être un simple nom, un fantôme de chronique familiale, merci à elle.

Mixte de grand bourgeois et de gamin de Paris, comme aimait à le peindre Maurice Denis, Henry Lerolle (1848-1929) n’était pas sorti de nos mémoires, loin s’en faut. Homme du monde, homme des mondes plutôt, il a marqué le collectionnisme fin de siècle de sa griffe, accumulant les Degas, se tournant très tôt vers Gauguin et Bonnard, osant les attelages de vrais connaisseurs, des nus de Renoir à la Sainte Famille de Poussin (version Cleveland). En musique, son goût et ses relations sonnent au même diapason : Chausson, dont il est le parent par les femmes, Debussy, D’Indy et Dukas eurent pour auditeurs Gide, Pierre Louÿs, Claudel et Mallarmé lors de soirées familiales qui soudèrent une communauté d’élite. Les filles d’Henry, belles comme leur mère (voir le somptueux portrait de Fantin-Latour), ont posé devant les meilleurs, on regrette pourtant que Manet (Lerolle l’a souvent croisé) n’ait pas été de l’autre côté du chevalet au moins une fois… Nous nous consolons avec les photographies de Degas (notre ill.), uniques à tous égards, où Yvonne et Christine ont inscrit leur éclat un peu sombre. On sait qu’elles épousèrent deux des fils d’Henri Rouart, Eugène et Louis, le grand-père de Jean-Marie. L’histoire serait trop belle si Lerolle, avec le temps, n’avait vu son étoile de peintre s’éclipser. Car peintre il fut, au sens plein, comme l’attestent deux de ses chefs-d’œuvre, le portrait de sa mère (Orsay) et À l’orgue (Met, New York). Élève de Lamothe comme Degas, et donc de formation ingresque, il se convertit bientôt au réalisme de son temps, mais sans singer Manet, ni rejoindre les impressionnistes. Drôle de carrière que la sienne, plus proche de ces artistes qui brillent dans les sujets sacrés sous Mac Mahon et chantent la terre de France, la probe ruralité, sous Grévy. Mais le corpus, enfin révélé par un livre salutaire, restitue mille aspects négligés de sa personne et surtout de son œuvre. La contradiction apparente entre le peintre et le collectionneur s’estompe enfin, il y avait aussi en lui un peintre de la vie moderne, un sensuel à fleur de peau, à côté du pieux serviteur de l’Église (le décor du couvent des Cordeliers, à Dijon, est digne de son sauveteur, Lacordaire). Son portrait âgé, génialement charbonné par Ramon Casas, ce proche du jeune Picasso, en offre le prisme inoubliable..

S’il est un peintre américain de génie qui adula Degas, et laissa même une ou deux copies de Manet, ce fut Edward Hopper (1882-1967), virtuose des espaces noués autour de leur vide, des solitudes urbaines, des étreintes froides et des désirs têtus, nourris de frustrations aussi tenaces. L’œuvre ressemble tellement à la macération d’un ermite réfugié au cœur du vieux New York qu’on a largement gommé Josephine, son épouse, des survols rapides de la vie du peintre. Cela dit, mêmes les spécialistes n’ont pas toujours eu la main légère au sujet de Jo et, arguant du caractère difficile qu’elle se reconnaissait, se sont moins intéressés à son œuvre, ses journaux intimes qu’aux transfigurations, le mot n’est pas trop fort, qu’elle subit d’une toile à l’autre. On pense à La Corde de Baudelaire, à Manet, mis en scène par le poème, et au garçon d’atelier, futur pendu, se prêtant à tous les rôles que dictait au peintre du Fifre son inspiration romanesque. Madame Hopper hante l’univers obsessionnel de son mari, les bars, les « diners » (dans l’esprit des Tueurs de Siodmak), les pompes à essence désertes, les dancings et les salles de cinéma vues de la mélancolie des ouvreuses… Comme l’écrit Javier Santiso, qui fait d’elle l’héroïne, la voix unique d’un premier roman, Jo eut le sentiment d’incarner les femmes que son mari peignit à foison sans être jamais vraiment la sienne. Renouant avec la technique du monologue intérieur, qui déporte parfois sa langue ferme et ses fortes images vers un lyrisme plus doloriste, le traducteur de Christian Bobin a du mal à résister aux pièges de son beau sujet. Josephine a-t-elle renoncé aux pinceaux pour s’enchaîner à ceux de Hopper ? Sa carrière d’artiste, bien partie, s’est-elle sacrifiée à la gloire grandissante d’Edward ? Jo en arrive, la fiction aidant, à lui reprocher d’avoir préféré Verlaine et Proust à l’amour fou, la vie rêvée à la vie réelle. Quant à son génie propre, on jugera bientôt sur pièce, puisqu’une partie de ses œuvres qu’on pensait détruites a resurgi en même temps que des papiers du plus haut intérêt. Ce pas de deux, comme dans l’acte 2 de Giselle, eut-il toujours ce goût de cendre ? Il serait étonnant, en effet, qu’un Américain aussi français, fort de son long séjour chez nous avant la guerre de 14, se soit si mal conduit avec les dames. Manet et Degas lui avaient inculqué les bonnes manières.

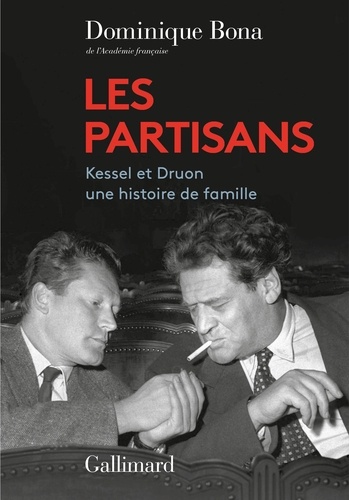

Les sœurs Lerolle, leurs maris et leurs peintres, Dominique Bona les a fait revivre dans un beau livre de 2012. Douze ans plus tôt, ces « muses de l’impressionnisme » avaient été précédées par une actrice décisive du mouvement, Berthe Morisot. Les femmes de cœur ou de tête dominent les biographies de Dominique Bona qui y a élu aussi bien Gala que Clara (Malraux), les sœurs Heredia que la sœur de Paul Claudel, Colette que Jacqueline, comtesse de Ribes et reine du goût français. Cette galerie de femmes illustres ne procède évidemment pas de la réparation obligée, de plus en plus répandue chez nous. Outre qu’elle aime mettre en scène des couples combustibles à parité égale, l’écrivaine adore se glisser dans les méandres amoureux de certains monstres sacrés de notre littérature, voire de ses confrères du quai Conti. Les ultimes démons de Paul Valéry, qui ne brûla pas qu’en présence de Degas, avaient tout pour lui inspirer un livre poignant, cruel et tendre, comme le sont les ultimes embrasements. Dès la fin des années 1980, pour ne pas quitter les grands fauves, Dominique Bona s’était saisie du cas Romain Gary, première incursion parmi les héros de la France libre. Elle signe, cette année, une véritable fresque, Joseph Kessel partageant l’affiche avec son neveu, l’aussi électrique Maurice Druon. Malgré leur complicité en tout, ce n’était pas une mince affaire que de tresser ensemble leurs destinées remuantes, et de redonner une voix et un corps aux femmes et hommes avec lesquels ils traversèrent la guerre, deux dans le cas de Jef, les déchirures de l’Occupation, l’atmosphère empoisonnée des années 1950-1960, et la vie après le père de substitution, puisque l’auteur des Rois maudits survécut trente ans à celui de Belle de jour. S’ils ne quittent la France qu’en décembre 1942, par les Pyrénées, à pied, seuls avec la nuit et la peur (expédition qui nous vaut la belle scène d’ouverture des Partisans), les deux compères se sont déjà liés à la résistance, en zone libre, grâce à la femme qui les accompagne à Londres, Germaine Sablon, une des « belles » de Kessel, « un cœur qui chante », précisait Cocteau. La vie du trio et leur activisme gaulliste occupent une séquence essentielle du livre et nourrit la réflexion de Dominique Bona sur les nécessités de l’histoire. L’écriture de propagande quelle qu’elle soit déroge rarement aux excès, surtout quand Kessel charge Drieu plutôt que Béraud, son ancien camarade de Gringoire. Druon, de même, souligne sa biographe impartiale, « devra apprendre à mesurer son lyrisme ». Mais la modération convient aussi mal au jeune tribun qu’à l’époque. Le Chant des partisans trouvera pourtant dans la gravité de l’heure un frein à la rhétorique. Le « vol noir des corbeaux sur nos plaines » semble sortir d’un tableau de Millet ou de Van Gogh : c’est que ces slaves de Kessel et Druon restent des artistes, fous de littérature et de peinture, sous les bombes. Ils en verront d’autres… Dominique Bona conte les combats, les livres et les amours à venir comme si chaque jour de leur existence avait été le dernier. La « morale parfaite » de Marc Aurèle veille sur sa forte et émouvante saga « familiale ». Stéphane Guégan

*Annie Jourdan, Le rendez-vous manqué, Flammarion, 23,90€. En 2022, le même éditeur nous donnait l’excellent Sympathie de la nuit de Stéphanie Genand (18€), éminente experte de Germaine de Staël, qui faisait suivre son essai de Trois nouvelles inédites de son auteure préférée. Les amoureux du préromantisme (étiquette éculée mais commode) et du roman noir (anglais) y trouveront leur bonheur et mille preuves que les Lumières ne brillèrent jamais mieux qu’en se confrontant à ce qui leur semblait contraire et les structurait néanmoins, la folie, le monstrueux, les passions indomptables. Dans le même ordre d’idées, et parce que le marquis de Sade, ce concentré du XVIIIe siècle français et du génie de notre langue, a lu et annoté en prison le Delphine de Germaine (dès l’édition de 1803), on ne saurait trop recommander le volume où Michel Delon a regroupé des textes négligés de Sade (La Marquise de Gange et autres romans historiques, Bouquins, 32€). Seul le premier titre connut, anonymement, les presses du vivant de l’auteur (1813), ultime tolérance (quoique paradoxale) accordée à l’éternel prisonnier. Après d’autres, Chantal Thomas ou Jean-Claude Bonnet, Delon se penche sur ces textes injustement relégués qui jouent avec le romantisme contemporain jusqu’au plagiat et surtout l’ironie. La mélancolie doucereuse et l’extase dévote ne sont pas le fort de Sade, qui goûte peu Chateaubriand ou plutôt, fin lecteur d’Atala, perçoit l’ambiguïté du conte exotique. La longue et remarquable introduction de Delon déchiffre d’autres interférences d’époque, notamment le passage de la chronique monarchique à l’histoire des mœurs au cœur de l’essor du roman national. Revenu de ses frasques, mais privé de liberté, Sade avait plus de raisons de se plaindre de l’Empire que Madame de Staël. Napoléon et lui se retrouvaient sur l’horreur de l’anarchie, la haine des foules révolutionnaires, mais l’homme de Justine passait pour l’incarnation du crime et des dépravations du vice. Derrière les barreaux il devait rester muré, et sa famille le pensait aussi. Qu’il est émouvant de lire, à cette lumière, ses annotations de Delphine et notamment celle-ci : « L’inaction du corps, quand l’âme est agitée, est un supplice que la nature ne peut supporter. »// Léon Monet, frère de l’artiste et collectionneur, exposition visible au Musée du Luxembourg, jusqu’au 16 juillet 2023, commissariat et direction de catalogue (Musée du Luxembourg -RMN Grand Palais, 39 €) : Géraldine Lefebvre. La même signe, sur Léon, l’excellent titre de la Collection Découvertes Gallimard Carnet d’expo, 9,90€ // Aggy Lerolle (dir.), Henry Lerolle, Paris 1848-1929, Éditions Wapica et Société des Amis d’Henry Lerolle, collection « Cultura Memoria », 272 pages, 70 € // Javier Santiso, Un pas de deux, Gallimard, 20 €// Dominique Bona, de l’Académie française, Les Partisans. Kessel et Druon. Une histoire de famille, 24€. Un tel livre, aussi écrit, enflammé qu’informé, mériterait d’être assorti d’un index // S’agissant de l’auteur des Cerfs-Volants, n’oublions pas la délectable suite que Kerwin Spire a donnée à sa biographie (romancée dans le respect des sources) de Roman Gary, elle débute par un inénarrable déjeuner à l’Élysée, à l’invitation du général, plus vert que jamais. Ce volume II possède l’éclat, séduisant et inquiétant, de Jean Seberg (Monsieur Romain Gary : écrivain-réalisateur ; 108 rue du Bac, Paris VIIe; Babylone 32-93, Gallimard, 20,50€).

A voir, à lire :

*Une exposition : Manet / Degas, musée d’Orsay, du 28 mars au 23 juillet 2023

*Du théâtre : Stéphane Guégan et Louis-Antoine Prat, Manet, Degas. Une femme peut en cacher une autre, Editions SAMSA, 8€.