Une note longtemps inédite du vieil Hugo, encore chaude des cadavres de 1870-71, dit tout d’une passion qui ne s’éteindrait pas avec l’auteur du Rhin : « Je voudrais signer ma vie par un grand acte, et mourir. Ainsi, la fondation des États-Unis d’Europe. » Drieu s’est effacé sans les avoir vu advenir, lui qui fut leur plus ferme et constant promoteur au lendemain de la boucherie de 14-18. Cette fermeté, cette constance, Thomas Gerber vient de les rappeler aux amnésiques de tous bords (1). Genève ou Moscou (1928), l’essai de Drieu autour duquel s’enroule le sien, ne biaise guère : « Il faut faire les Etats-Unis d’Europe, parce que c’est la seule façon de défendre l’Europe contre elle-même et contre les autres groupes humains. » On confond tout, écrit Gerber, qui en donne des preuves accablantes, souvent récentes : l’Européisme viscéral de Drieu ne fut pas le masque de son fascisme précoce, mais le fascisme le choix trompé, erroné de ce désir d’Europe. A Sciences Po, en son temps, c’est-à-dire avant 1914, une certitude, une inquiétude l’obsédait : la « civilisation européenne », affaiblie par la dénatalité, déstabilisée par la puissance croissante des empires qui la tenaient en étau, était menacée d’extinction à brève échéance. Or de la survie de l’Europe dépendait la survie de la France qui, religion et culture, en avait été l’un des phares. Il est devenu vital que notre nation, estime alors Drieu, se repense en repoussant ses frontières, en retrouvant le sens de son destin, de son histoire partagée. On peut faire remonter au Carnet de 1911, avec Gerber, les balbutiements d’un fédéralisme respectueux de ses acteurs et soucieux d’un dessein que la guerre et la révolution russe, attrait et rejet, devaient tirer vers un programme de type socialiste et anti-machiniste. Le soldat de Charleroi aura cru que les millions de sacrifiés, à travers une Europe en voie de satellisation, serviraient sa cause. « Guerre fatalité du moderne », conclut Interrogation, dès 1917, son premier livre de poésie, manière de confronter le nationalisme étroit et la folie productiviste à leurs conséquences croisées (2). Le patriotisme ne pouvait plus exister qu’en dehors des patries et du capitalisme classique. Or l’après-guerre prit vite l’allure d’une avant-guerre dont le krach précisément réglerait l’horloge. A sa date, Genève ou Moscou peut se retourner sur dix années d’échec : « la guerre nous claquait dans les mains, nous nous étions battus pour rien ; rien de ce que nous avions voulu tuer était mort. Chaque patrie se retirait dans son coin laissant derrière elle un désert de rancunes et de haines. » Entretemps, Drieu a sabordé Les Derniers jours, le périodique où, de concert avec Emmanuel Berl, l’ami décisif, il a définitivement congédié le nihilisme avant-gardiste (les surréalistes), les leurres du bolchevisme et la lyre (redressée) de ses valets (Aragon). La chance de cette Europe, de cette union qui empêcherait la guerre et le naufrage de tout un héritage occidental, se trouverait-elle du côté de Mussolini ? Un article peu connu de Drieu, publié en 1924 et que cite Gerber, témoignerait, s’il le fallait, des doutes que lui inspire le fascisme italien, trop nationaliste, à l’instar des démocraties, voire des républiques du temps. En conséquence, « la discipline internationale » qu’exige la communauté européenne est condamnée à chercher une troisième voie entre le parlementarisme et le totalitarisme.

Avant d’y revenir en mars 1943 dans ses lucides « Notes sur la Suisse », le Drieu de 1928 va « à Genève, pour ne pas aller à Moscou », et se range donc derrière Briand et la S.D.N. plutôt qu’à la traîne des nouveaux dictateurs. Il presse encore les capitalistes de se réformer en fonction et en faveur du fédéralisme naissant. La caricature d’un Drieu proto-fasciste noircit tellement sa légende qu’on en oublie l’autre composante de son combat européen, le versant spirituel, aussi proche des positions de Paul Valéry que de Bernanos. En 1961, à une époque où l’intérêt pour « les prophètes de l’Europe » autorisait la ressaisie de continuités généralement mal admises, Georges Bonneville avait bien saisi la double préoccupation, politique et philosophique, pour ne pas dire religieuse, des manifestes rochelliens. Si le corpus de Gerber ne s’était pas limité volontairement aux essais de Drieu, il aurait pu s’appuyer sur les deux romans qui peignent, plus encore que le ténébreux Feu follet, son tournant des années 1930, Une femme à sa fenêtre et Drôle de voyage (3). Le 6 février 1934 précipite la fin des hésitations et l’éloigne de certains de ses amis, les modérés qu’effraye sa volonté de fusionner des « éléments pris à droite et à gauche ». L’ex-communiste Doriot lui semble incarner cette alchimie des contraires née de la rue. Le P.P.F. sera le bouclier, écrit-il en 1936, année de son encartement, contre l’Allemagne nazie, l’Italie du Duce et la Russie de Staline. Anti-munichois, Drieu brisera avec Doriot, trop inféodé aux puissances étrangères, en janvier 1939 (et non en septembre 38, coquille de l’essai de Gerber). Que faire quand tout se défait ? Les mois qui précèdent l’entrée en guerre de la France voient Drieu invoquer tour à tour le patriotisme de l’an II et l’hypothèse d’une Europe organisée autour de l’Allemagne, option d’autant plus crédible qu’Hitler, plus impérialiste qu’européiste, fait agiter ce grelot par une partie de sa propagande : Georges-Henri Soutou l’a très bien montré (4). L’écrasement de la France, en juin 1940, le conforte dans son soutien, sinon sa conversion, au IIIe Reich. Berlin réussira-t-elle là où Genève a échoué, telle est la question qui hante le collaborationnisme de Drieu ? Sous l’Occupation, il se remet à citer le Hugo des États-Unis d’Europe, puis déchante à partir de 1942, avant de réorienter sa chimère, vers l’Est donc. Certains de ses articles se voient censurer en 1943, et ses Chiens de paille presque interdits pour russophilie en février 1944. Le dernier livre qu’il ait vu paraître de lui s’intitule Le Français d’Europe. Au moment de clore le sien, Gerber cède la parole à Maurizio Serra (5) : « Le Drieu qui affirme : Le patriotisme ? Il engage à créer l’Europe ou nous serons dévorés n’a rien perdu de son actualité et de sa pertinence. » Quant à l’Europe qui entend persévérer dans son être, elle ne saurait se confondre avec la lubie des technocrates du nowhere, oublieux de leur culture, et libérés de tout ancrage. Stéphane Guégan

Verbatim /// « L’idée d’Europe est à la mode. Moins de trois années après la fin de la guerre, le thème de l’Europe, qui a joué un tel rôle dans la propagande hitlérienne, reparaît dans la propagande des Nations unies. Je ne vois là d’ailleurs aucun scandale, même quand ce sont les mêmes hommes – ce qui peut arriver – qui traitaient il y a quelques années le thème et qui le traitent à nouveau aujourd’hui. Après tout, c’est peut-être une manière de rendre hommage à une nécessité historique inéluctable. »

Raymond Aron, « L’idée de l’Europe », Fédération, avril 1948 (Georges-Henri Soutou, Europa ! Les projets européens de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste, éditions Tallandier, 2021 [2022], p. 511)

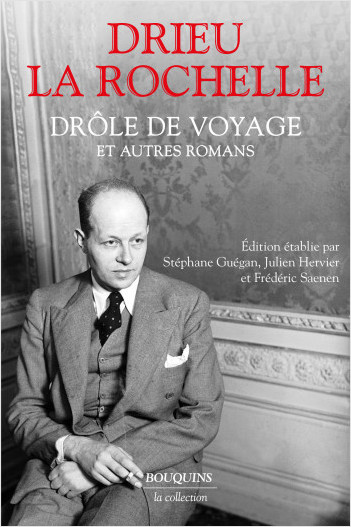

(1) Thomas Gerber, Drieu la Rochelle. L’Europe avant tout !, La Nouvelle librairie, 16,20€. / (2) Voir Stéphane Guégan, « Grande guerre, grand rythme : Drieu entre Baudelaire et Claudel », actes du colloque de la fondation des Treilles, Le Rythme, sous la direction de Robert Kopp, à paraître aux éditions Gallimard / (3) Georges-Henri Soutou, Europa ! Les projets européens de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste, éditions Tallandier, 2021 [2022] / (4) Voir Drieu la Rochelle, Drôle de voyage et autres romans, édition établie par Stéphane Guégan, Julien Hervier et Frédéric Saenen, Bouquins, 2023. On consultera certaines notices du Dictionnaire qui complète le volume, celles qui ont trait à l’européisme de Drieu, à la forme que prit son collaborationnisme et sa conception, très partagée dans les années 1930, de gauche à droite, d’une Europe qui, tout en acceptant le métissage propre au monde moderne, devait protéger ce qui l’avait fondée / (5) Maurizio Serra, Les frères séparés : Drieu la Rochelle, Aragon, Malraux face à l’histoire, La Table ronde, 2008. Drieu, on le sait, avait de la suite dans les idées, Maurizio Serra aussi. Visiteur, beau trio de nouvelles où les lecteurs d’Amours diplomatiques sont heureux de reprendre pied en Michoumistan, nous précipite surtout dans l’Italie des années 1950-60, de Milan au Trastevere, de Rome à la côte amalfitaine. De temps à autre, on s’y déplace en voiture de sport. La dolce vita ne regarde pas à la dépense, elle brûle ses belles années et l’essence sans lever le pied. Première entorse à la légende de l’Italie d’alors, Serra se délecte à en peindre l’envers, son premier héros ayant choisi de ne pas choisir dès sa majorité, en pleine république de Salò. Gris est sa couleur et le restera. Pour un peu, on le verrait bien sortir, l’air maussade, ployé par la lente usure des jours, d’un roman de Huysmans ou de Houellebecq. Comme Serra a le cœur large et qu’il sait alterner le trait acide et la touche tendre, la double lumière des êtres élus vient parfois réchauffer cet homme en froid avec la vie. D’un côté, une sorte de prince de la bohème, un écrivain qui n’écrit plus, mais qui a connu quelques aigles, de Zweig à Drieu, du moins le prétend-il ; de l’autre, les femmes, la sienne, leur fille, bien décidée elle à mordre dans l’existence à pleines dents. Physique et mental, l’amazone a les moyens de ses appétits. Ce très beau personnage prend littéralement la parole avant que ne s’achève la première des nouvelles, la plus forte, L’Exilé de la Costiera. On pense à la bascule narrative de Rêveuse bourgeoisie où Drieu, ce monstre de misogynie, nous disent les sots, transfère le récit du masculin au féminin. La valse des genres ne lui suffit pas : en émule de Svevo et d’un certain roman mitteleuropa, l’auteur des Frères séparés brouille d’autres frontières, le temps et l’espace, heureux de vagabonder, ne sont jamais d’une rigueur mathématique chez lui. Sans parler du Michoumistan qui tiendrait en échec les meilleurs géographes, – Michoumistan définitivement acquis au totalitarisme – , un flottement certain baigne chacune des destinées de Visiteur. Le Piero de Terminus Phnom-Penh traîne la sienne avec la morne lenteur des enfances blessées. Et le lecteur, une fois de plus, est confronté à l’enfer des familles aussi calfeutrés que ces appartements que Serra adore décrire avec une gourmandise amère. Quel est le pire des châtiments, vivre à Milan que terrorisent les Apôtres de la mort, ou compiler un cahier de Pensées inutiles en creusant sa mélancolie ? Suleika et le gouverneur, un peu le Beloukia de Serra ou son Divan post-gothéen, nous ramène au Michoumistan et aux Frères séparés. Hafiz, son héros, finira à Rome. Mais on ne dévoilera pas ici dans quels mystères fut tissé son vrai parcours, les visiteurs passent, c’est leur essence, seule la mort les fixe. SG / Maurizio Serra, de l’Académie française, Visiteur, Grasset, 22€, voir aussi, du même auteur, Discours de réception à l’Académie française et réponse de Xavier Darcos, Grasset, 15€.

A relire…

Au voyage d’initiation, de formation, le XIXe siècle, plus libre de ses mouvements et de ses envies d’ailleurs, ajoute le voyage d’« impressions », mot promis à l’avenir que l’on sait. Mot revendiqué et appliqué par Gautier et Nerval dans les années 1830 : ils ont la vingtaine viatique, arpentent l’Europe avant l’Orient, l’Afrique du Nord, la Turquie… On voyage pour voyager, et pour vendre de la copie, elle aussi voyageuse, de la presse au livre. L’individualité du regard porté aux choses et aux êtres supplante la fausse neutralité objective, l’expérience la science, malgré les informations de toutes natures dont est lesté ce nouveau genre de littérature, qui tient du roman et de la chronique. Le Rhin d’Hugo, publié en 1842, en constitue l’un des chefs-d’œuvre, perle oubliée, nous dit Adrien Goetz, qui fait beaucoup pour Totor. Par nature, le récit de voyage procède de l’épopée homérique, on en trouve des traces ici, Hugo charge le texte de formulations qui l’élèvent au-dessus de la « chose vue », où il excelle aussi. D’un côté, en jongleur des contraires, il donne dans le « monumental », « le formidable », l’épithète saisissante, grandissante ; de l’autre, il accumule les notations réalistes, les contrastes entre le passé médiéval, les vieux Burgs, les spectacle magnétique de la nature et le monde moderne souvent décevant, blessant, comme Chateaubriand et Gautier ne manquaient pas de le faire. L’image des cheminées d’usine transfigurées en obélisques ironiques de l’industrie vient de Théo. Autant que la manière picturale du Rhin dont il déchiffre chaque strate, l’horizon politique du volume retient Goetz et excite sa fine connaissance des attentes de la famille régnante. La France actuelle est ingrate envers Louis-Philippe et son fils aîné, Ferdinand, uni à une princesse allemande et très attentif à la recomposition de l’Europe depuis la chute de Napoléon (dont Hugo, précisément, réveille le dessein européen en l’adaptant). La monarchie de Juillet, synthèse voulue des régimes qui l’ont précédée depuis 1789, fit notamment entendre sa voix au moment de la crise égyptienne de l’été 1840. Une étrange coalition se reforme contre la France, l’Angleterre et la Prusse s’alliant aux Autrichiens et aux Turcs. Le sang des plus grands poètes nationaux ne fit qu’un tour. Le Rhin est aussi la réponse ardente de Hugo à Lamartine et Musset (voir plus bas) : la proclamation utopique des États-Unis d’Europe, avec retour des Français sur la rive gauche du fleuve, referme cette sublime ballade aux côtés de Juliette Drouet et de toute une mémoire des lieux, d’un génie occidental, mais transfrontalier, à restaurer dans ses droits multiséculaires : « Le Rhin est le fleuve dont tout le monde parle et que personne n’étudie […]. Pourtant ses ruines occupent les imaginations élevées, sa destinée occupe les intelligences sérieuses ; et cet admirable fleuve laisse entrevoir à l’œil du poète comme à l’œil du publiciste, sous la transparence de ses flots, le passé et l’avenir de l’Europe. » SG / Victor Hugo, Le Rhin, édition d’Adrien Goetz, Folio Classique, 13,50€.

Crise égyptienne, crise européenne… « Le Salon d’Émile et Delphine Girardin est patriote, réactif et rageur si nécessaire. Plein du souvenir de la campagne d’Égypte, Hugo y défend la colonisation de l’Algérie, œuvre qu’il juge civilisatrice, face à un maréchal Bugeaud encore sceptique. Le 2 juin 1841, Lamartine y déclame La Marseillaise de la Paix, en réponse au Rhin allemand du poète Nikolaus Becker. Gautier est dans l’assistance. Les tensions diplomatiques qui s’étaient accrues entre la France et l’Angleterre depuis l’affaire égyptienne avaient attisé le patriotisme teuton. Le congrès de Vienne en 1815, on le sait, avait jeté une pomme de discorde durable entre la France et l’Allemagne en accordant à celle-ci la rive gauche du Rhin. Le Rheinlied de Becker venant de réaffirmer cette partition humiliante, Lamartine plaidait la fraternité des peuples d’un bord à l’autre du fleuve « libre et royal ». Pourquoi réveiller la haine en Europe alors que l’Orient, devenu stérile après des siècles de gloire, appelle l’eau fécondante de tous les pays porteurs de lumière ? « La terre est grande et plane ! » Expansive comme la première, cette nouvelle Marseillaise se proposait une autre cible que la liberté des peuples. Au conflit méditerranéen qui fragilisait la vieille Europe, Lamartine proposait en somme une solution coloniale commune, assez utopique. Une lettre de Delphine à Gautier laisse penser que le clan des Girardin prenait la situation très à cœur. On hésitait cependant sur l’attitude à adopter quant à cette poussée de fièvre germanique. Tendre la main ou le poing ? Finalement, La Presse publia, le 6 juin 1841, le poème martial de Musset […] : « Nous l’avons eu, votre Rhin allemand. / Il a tenu dans notre verre. » Et de rappeler le Grand Condé, Napoléon, et tous ces morts qu’il serait si facile de réveiller… N’oublions pas que Gautier, pour rester plus discret, respirait cet air-là et partageait les passions politiques du moment. Ne sollicite-t-il pas, le 15 janvier 1842, un exemplaire du Rhin d’Hugo ? » Stéphane Guégan, Théophile Gautier, Gallimard, 2011 (disponible en version numérique).

A venir…

Lecture théâtralisée · Manet, Degas – Une femme peut en cacher une autre

Manet, Degas – Une femme peut en cacher une autre de Stéphane Guégan et Louis-Antoine Prat (Samsa éditions, 8€) // Musée d’Orsay, dimanche 11 juin 2023 – 16h