La postérité delacrucienne, fleuve capricieux, ne se laisse pas endiguer facilement et aucun livre ne s’est aventuré à dresser la carte d’un territoire aux frontières si mouvantes. Frontières d’espace, frontières du temps, elles se déplacent sans cesse, se brouillent ou se diversifient au gré de l’enquête. Où les situer, en effet ? Poser cette question, c’est rappeler d’abord que le cadre de référence ne se réduit pas, en l’espèce, aux œuvres du peintre, : Eugène Delacroix incarne une « richesse », dirait Baudelaire, une valeur supérieure à ce que ses pinceaux ont produit. En conséquence, l’appréciation complète de son rôle dans l’histoire de l’art, rôle apparent et oblique jusqu’à nous, doit aussi s’appuyer sur l’impact des écrits et notamment du Journal à partir des années 1893-1895. La durable légende de l’artiste, figure exemplaire du créateur intraitable et/ou politiquement engagé, a aussi contribuer à élargir et allonger l’héritage. L’analyse requiert enfin une largeur de vue peu compatible avec la « modernité » telle qu’on l’entend aujourd’hui. Longtemps dominants, et donc peu discutés, les thèmes du coloriste libérateur et du non-fini révolutionnaire relèvent désormais d’une époque qu’on aimerait révolue, où le romantisme et l’impressionnisme semblaient marquer autant d’avancées vers le triomphe de la « peinture pure » et l’autonomie réfléchie du médium, inséparables perruches que le XXème siècle aurait réunies dès le fauvisme. De Delacroix à Matisse, la route en serait toute tracée.

La postérité delacrucienne, fleuve capricieux, ne se laisse pas endiguer facilement et aucun livre ne s’est aventuré à dresser la carte d’un territoire aux frontières si mouvantes. Frontières d’espace, frontières du temps, elles se déplacent sans cesse, se brouillent ou se diversifient au gré de l’enquête. Où les situer, en effet ? Poser cette question, c’est rappeler d’abord que le cadre de référence ne se réduit pas, en l’espèce, aux œuvres du peintre, : Eugène Delacroix incarne une « richesse », dirait Baudelaire, une valeur supérieure à ce que ses pinceaux ont produit. En conséquence, l’appréciation complète de son rôle dans l’histoire de l’art, rôle apparent et oblique jusqu’à nous, doit aussi s’appuyer sur l’impact des écrits et notamment du Journal à partir des années 1893-1895. La durable légende de l’artiste, figure exemplaire du créateur intraitable et/ou politiquement engagé, a aussi contribuer à élargir et allonger l’héritage. L’analyse requiert enfin une largeur de vue peu compatible avec la « modernité » telle qu’on l’entend aujourd’hui. Longtemps dominants, et donc peu discutés, les thèmes du coloriste libérateur et du non-fini révolutionnaire relèvent désormais d’une époque qu’on aimerait révolue, où le romantisme et l’impressionnisme semblaient marquer autant d’avancées vers le triomphe de la « peinture pure » et l’autonomie réfléchie du médium, inséparables perruches que le XXème siècle aurait réunies dès le fauvisme. De Delacroix à Matisse, la route en serait toute tracée.

Montrée à Londres et Minneapolis, Delacroix and the Rise of Modern Art n’avait pas choisi d’autre cadre chronologique à son panorama. Il pouvait ainsi apparaitre, à première vue, comme conforme à l’historiographie courante et à son sage modernisme. Mais ce serait mal connaître Patrick Noon et Christopher Riopelle, les deux commissaires de cette exposition qui comptait près de quatre-vingt tableaux, dont quelques-uns des Delacroix majeurs conservés aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Mon propos est moins de les discuter que d’interroger le sens des comparaisons et des rapprochements thématiques où ils prenaient place. Noon et Riopelle avaient décidé de confronter Delacroix à ceux qui subirent son « émulation », titre sous lequel s’ouvrait le parcours. Quelques-uns des principaux acteurs du tournant des années 1860-1870 s’y trouvaient regroupés, de Manet à Renoir, de Cézanne à Gauguin, chez lesquels les allusions directes à l’œuvre du grand aîné, mort en 1863, abondent. Aussi triste qu’électrisé de cette disparition qui laissait la presse dubitative, Fantin-Latour orchestra son Hommage du Salon de 1864 (Orsay) en faveur de Whistler. Mais Manet n’avait guère besoin de lui pour rendre explicite une filiation fort disputée. Le premier Cézanne, du reste, se servira de Delacroix afin d’échapper, en partie, au leadership du peintre d’Olympia, opposant le passionnel au faux détachement, comme André Dombrowski l’a montré.

Montrée à Londres et Minneapolis, Delacroix and the Rise of Modern Art n’avait pas choisi d’autre cadre chronologique à son panorama. Il pouvait ainsi apparaitre, à première vue, comme conforme à l’historiographie courante et à son sage modernisme. Mais ce serait mal connaître Patrick Noon et Christopher Riopelle, les deux commissaires de cette exposition qui comptait près de quatre-vingt tableaux, dont quelques-uns des Delacroix majeurs conservés aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Mon propos est moins de les discuter que d’interroger le sens des comparaisons et des rapprochements thématiques où ils prenaient place. Noon et Riopelle avaient décidé de confronter Delacroix à ceux qui subirent son « émulation », titre sous lequel s’ouvrait le parcours. Quelques-uns des principaux acteurs du tournant des années 1860-1870 s’y trouvaient regroupés, de Manet à Renoir, de Cézanne à Gauguin, chez lesquels les allusions directes à l’œuvre du grand aîné, mort en 1863, abondent. Aussi triste qu’électrisé de cette disparition qui laissait la presse dubitative, Fantin-Latour orchestra son Hommage du Salon de 1864 (Orsay) en faveur de Whistler. Mais Manet n’avait guère besoin de lui pour rendre explicite une filiation fort disputée. Le premier Cézanne, du reste, se servira de Delacroix afin d’échapper, en partie, au leadership du peintre d’Olympia, opposant le passionnel au faux détachement, comme André Dombrowski l’a montré.

Plus encore que Renoir et Degas, pourtant liés à Delacroix par l’admiration et le collectionnisme, Cézanne fut un des héros de l’exposition de Noon et Riopelle. On sait que le peintre d’Aix a longtemps caressé son Apothéose de Delacroix, près de laquelle il se fit photographier au milieu des années 1890. Trente ans plus tôt, il rejetait déjà la formule de L’Hommage de Fantin-Latour et son impassible club d’hommes en noir. Au vrai, les deux extrêmes de la carrière de Cézanne puisèrent au même baroquisme, où l’Eros delacrucien de Sardanapale et du Lever était de mise. On sait aussi que la chute du Second Empire lui inspira deux projets faisant écho à la renaissante République, l’un dérive de La Liberté guidant le Peuple, l’autre peint Marianne sous les traits magnétiques de L’Eternel féminin, si l’on suit toujours Dombrowski. Plus fédératrice que l’insurrection, mais non moins explosive, la peinture de fleurs aura particulièrement servi le magistère de Delacroix. Le bouquet central de Fantin, en 1864, fut suivi de beaucoup d’autres, où s’affirmèrent davantage les accents pré-bergsoniens du microcosme végétal et de l’unité vitale. Courbet comme Bazille, Renoir, comme Monet, Redon comme Van Gogh, tous ont payé leur tribut, de même que Gauguin dans la superbe toile fleurie de 1896 (Londres, NGA), qui a appartenu à Degas…

Plus encore que Renoir et Degas, pourtant liés à Delacroix par l’admiration et le collectionnisme, Cézanne fut un des héros de l’exposition de Noon et Riopelle. On sait que le peintre d’Aix a longtemps caressé son Apothéose de Delacroix, près de laquelle il se fit photographier au milieu des années 1890. Trente ans plus tôt, il rejetait déjà la formule de L’Hommage de Fantin-Latour et son impassible club d’hommes en noir. Au vrai, les deux extrêmes de la carrière de Cézanne puisèrent au même baroquisme, où l’Eros delacrucien de Sardanapale et du Lever était de mise. On sait aussi que la chute du Second Empire lui inspira deux projets faisant écho à la renaissante République, l’un dérive de La Liberté guidant le Peuple, l’autre peint Marianne sous les traits magnétiques de L’Eternel féminin, si l’on suit toujours Dombrowski. Plus fédératrice que l’insurrection, mais non moins explosive, la peinture de fleurs aura particulièrement servi le magistère de Delacroix. Le bouquet central de Fantin, en 1864, fut suivi de beaucoup d’autres, où s’affirmèrent davantage les accents pré-bergsoniens du microcosme végétal et de l’unité vitale. Courbet comme Bazille, Renoir, comme Monet, Redon comme Van Gogh, tous ont payé leur tribut, de même que Gauguin dans la superbe toile fleurie de 1896 (Londres, NGA), qui a appartenu à Degas…

Lecteur compulsif du Journal de Delacroix, le Tahitien est celui qui aura poussé le plus loin l’identification esthétique et existentielle. A relire ses ultimes carnets, Noa Noa ou Diverses choses, textes et images nous ramènent au lion du romantisme, à son graphisme félin, sa peinture mystérieuse et « musicale », à l’attrait de l’altérité exotique et au rapport ambigu que les deux peintres ont tissés avec les colonies françaises et ce qu’ils supposaient être la culture indigène en cours d’évolution forcée (voir le décisif Vanishing Paradise d’Elizabeth C. Childs). Bref, en Gauguin se télescopent les divers aspects de la démonstration de Noon et Riopelle, y compris le rôle du marché de l’art. On leur saura gré de nous avoir offert quelques-uns des seize Delacroix qu’avait rassemblés Gustave Arosa, le mentor de Gauguin. La vente Arosa, en 1878, s’accompagna d’un luxueux catalogue aux effets durables, bien étudiés par Richard Brettell. Car il ne faut pas attendre Tahiti pour voir s’approfondir un passionnant jeu de miroir : outre le besoin commun de faire consonner lignes et couleurs avec la pensée du tableau, il est d’autres correspondances entre ces deux peintres qu’obsède le désir de dépasser le pur rétinien. Celle qui excite la recherche actuelle concerne la culture catholique de Gauguin et son souci d’en conserver l’essentiel par-delà les prises de position anticléricale du petit-fils de Flora Tristan. La conscience du mal en est inséparable, qui contamine l’Eden tahitien. La faute adamique aura beaucoup retenu Gauguin, jusqu’au sublime tableau d’Ordrupgaard (1902), dernier écho à l’Adam et Eve de la Chambre des députés, dont Delacroix fit une succursale des illusions de 1830.

Lecteur compulsif du Journal de Delacroix, le Tahitien est celui qui aura poussé le plus loin l’identification esthétique et existentielle. A relire ses ultimes carnets, Noa Noa ou Diverses choses, textes et images nous ramènent au lion du romantisme, à son graphisme félin, sa peinture mystérieuse et « musicale », à l’attrait de l’altérité exotique et au rapport ambigu que les deux peintres ont tissés avec les colonies françaises et ce qu’ils supposaient être la culture indigène en cours d’évolution forcée (voir le décisif Vanishing Paradise d’Elizabeth C. Childs). Bref, en Gauguin se télescopent les divers aspects de la démonstration de Noon et Riopelle, y compris le rôle du marché de l’art. On leur saura gré de nous avoir offert quelques-uns des seize Delacroix qu’avait rassemblés Gustave Arosa, le mentor de Gauguin. La vente Arosa, en 1878, s’accompagna d’un luxueux catalogue aux effets durables, bien étudiés par Richard Brettell. Car il ne faut pas attendre Tahiti pour voir s’approfondir un passionnant jeu de miroir : outre le besoin commun de faire consonner lignes et couleurs avec la pensée du tableau, il est d’autres correspondances entre ces deux peintres qu’obsède le désir de dépasser le pur rétinien. Celle qui excite la recherche actuelle concerne la culture catholique de Gauguin et son souci d’en conserver l’essentiel par-delà les prises de position anticléricale du petit-fils de Flora Tristan. La conscience du mal en est inséparable, qui contamine l’Eden tahitien. La faute adamique aura beaucoup retenu Gauguin, jusqu’au sublime tableau d’Ordrupgaard (1902), dernier écho à l’Adam et Eve de la Chambre des députés, dont Delacroix fit une succursale des illusions de 1830.

Noon et Riopelle referment leur enquête avec Signac et son disciple le moins docile, Henri Matisse. Elle aurait pu, si le dessein des commissaires et l’espace d’accrochage eussent été autres, pousser jusqu’à Masson –l’un des plus fins commentateurs de Delacroix – Picasso, qu’Aragon rapprochait sans cesse du grand aîné, et bien d’autres (Robert Motherwell a été, par exemple, un fin adepte du Journal). Kandinsky, que Noon et Riopelle ont associé aux intempérances chromatiques du Matisse de 1905-1906, appartient à la famille, indéniablement… La présente et riche exposition de la fondation Beyeler oblige toutefois à admettre que l’inspiration delacrucienne a trouvé ailleurs, au sein du Cavalier bleu, son plus viril avocat : Franz Marc, mort à Verdun, fut un francophile exemplaire et conséquent. Ulf Küster lui a fait la part belle, très et non trop belle, à Bâle, on doit l’en remercier. Ce grand gaillard, formé à l’Académie des Beaux-Arts de Munich et volontiers voyageur, s’est frotté par deux fois, en personne, à la modernité parisienne avant 1900. Les travaux d’Isabelle Jansen ont parfaitement analysé sa « rencontre » avec Manet, Van Gogh et Gauguin. Delacroix, subjectivisme et lyrisme, fauves et chevaux roses, l’a également secoué. On parierait qu’il a lu, en français, la première édition du Journal d’un œil empathique. Envahie de cerfs et de lièvres effrayés, de loups et de sangliers affamés, cette peinture a souvent l’odeur du sang quand elle ne galope sur le dos de coursiers bleus (couverture du catalogue). Marc, doux génie de la forêt goethéenne, montre les dents en Suisse. Stéphane Guégan

*Patrick Noon et Christopher Riopelle, Delacroix and the Rise of Modern Art, Yale University Press, 35£.

**Kandinsky, Marc et le Blaue Reiter, Fondation Beyeler, Bâle, jusqu’au 22 janvier 2017. Excellent catalogue sous la direction d’Ulf Küster, 60€, voir notamment sa contribution sur L’Almanach de mai 1912 et celles d’Oskar Bätchmann et Andreas Beyer.

Restons romantiques !

Jane Austen (1775-1817) est partie trop tôt pour broder des souvenirs sous la lampe. Mais l’eût-elle fait si le temps ne lui avait pas manqué ? Ses délicieux romans, très éloignés en cela des adaptations cinématographiques, tirent partie de leur force des silences, blocages et « intrications » (W. Scott) qui les habitent. Les sentiments n’intéressent Austen que dans leur évolution insoupçonnable. Jane vécut, cœur solitaire, auprès des siens, « dans un éloignement complet du monde des lettres », nous dit son neveu. C’est à lui que l’on doit le livre que sa tante n’a pas écrit, elle qui publia en rafale et s’éteignit. Friande de français et de littérature française – soit l’esprit épigrammatique de notre XVIIIème siècle, Nabokov l’a bien vu – elle écrivait pour elle et les « elfes intelligents ». Shakespeare l’envoûtait, théâtre et sonnets (les lecteurs de Raison et sentiments le savent). La Virginia Woolf de son temps méritait les honneurs de La Pléiade et ce portrait sensible (James Edward Austen-Leigh, Mes souvenirs de Jane Austen, traduit, préfacé et annoté par Guillaume Villeneuve, Bartillat, 20€). SG

Jane Austen (1775-1817) est partie trop tôt pour broder des souvenirs sous la lampe. Mais l’eût-elle fait si le temps ne lui avait pas manqué ? Ses délicieux romans, très éloignés en cela des adaptations cinématographiques, tirent partie de leur force des silences, blocages et « intrications » (W. Scott) qui les habitent. Les sentiments n’intéressent Austen que dans leur évolution insoupçonnable. Jane vécut, cœur solitaire, auprès des siens, « dans un éloignement complet du monde des lettres », nous dit son neveu. C’est à lui que l’on doit le livre que sa tante n’a pas écrit, elle qui publia en rafale et s’éteignit. Friande de français et de littérature française – soit l’esprit épigrammatique de notre XVIIIème siècle, Nabokov l’a bien vu – elle écrivait pour elle et les « elfes intelligents ». Shakespeare l’envoûtait, théâtre et sonnets (les lecteurs de Raison et sentiments le savent). La Virginia Woolf de son temps méritait les honneurs de La Pléiade et ce portrait sensible (James Edward Austen-Leigh, Mes souvenirs de Jane Austen, traduit, préfacé et annoté par Guillaume Villeneuve, Bartillat, 20€). SG

Rien n’est simple avec Percy Bysshe Shelley, nous avait avertis Judith Brouste dans un livre précédent, le superbe Cercle des tempêtes. Les 4500 vers de La révolte de l’Islam ne chantent donc pas, en traits de feu, le djihad et la négation d’une Europe mère de tous les maux… Au contraire, comme l’écrit Jean Pavans, ce long poème se laisse entrainer dans l’inconnu et les passions interdites par l’horreur de toute tyrannie théocratique. Les religions, la sienne comprise, ne sauraient faire obstacle à ce qui fait que la vie est vie. Là-dessus Percy et Mary n’ont pas l’ombre d’un doute. Au lendemain du naufrage napoléonien, la révolution française leur paraît d’autant plus belle qu’elle s’est affranchie, pour ces cœurs et corps ardents, des contradictions et violences de l’histoire. La Révolte de l’Islam, incomprise à sa parution, fera école plus tard. La boussole de cette « poésie combattante » (Judith Brouste) navigue entre Saint-Just et Rimbaud, et mène à Breton, qui a reconnu ses dettes dans Nadja. Quant au bonheur d’une édition bilingue, no comment (Percy Bysshe Shelley, La Révolte de l’Islam, préface de Judith Brouste, traduction de Jean Pavans, Poésie Gallimard, 12,80€) ! SG

Rien n’est simple avec Percy Bysshe Shelley, nous avait avertis Judith Brouste dans un livre précédent, le superbe Cercle des tempêtes. Les 4500 vers de La révolte de l’Islam ne chantent donc pas, en traits de feu, le djihad et la négation d’une Europe mère de tous les maux… Au contraire, comme l’écrit Jean Pavans, ce long poème se laisse entrainer dans l’inconnu et les passions interdites par l’horreur de toute tyrannie théocratique. Les religions, la sienne comprise, ne sauraient faire obstacle à ce qui fait que la vie est vie. Là-dessus Percy et Mary n’ont pas l’ombre d’un doute. Au lendemain du naufrage napoléonien, la révolution française leur paraît d’autant plus belle qu’elle s’est affranchie, pour ces cœurs et corps ardents, des contradictions et violences de l’histoire. La Révolte de l’Islam, incomprise à sa parution, fera école plus tard. La boussole de cette « poésie combattante » (Judith Brouste) navigue entre Saint-Just et Rimbaud, et mène à Breton, qui a reconnu ses dettes dans Nadja. Quant au bonheur d’une édition bilingue, no comment (Percy Bysshe Shelley, La Révolte de l’Islam, préface de Judith Brouste, traduction de Jean Pavans, Poésie Gallimard, 12,80€) ! SG

Stendhal fit paraître ses Promenades de Rome en 1829, quelques mois avant la chute entêtée de la Restauration. On peut y lire ce diagnostic étonnant, au détour d’une note qui signale l’élection récente de Pie VIII et parle du maintien de « l’ordre légal » comme du premier besoin des sociétés : « Il faudra peut-être des siècles à la plupart des peuples de l’Europe pour atteindre au degré de bonheur dont la France jouit sous le règne de Charles X. » La citation, étrangement torturée au regard de l’édition Del Litto, apparaît dès l’avant-propos de cette récente biographie du dernier Bourbon à avoir régné. C’est qu’elle en définit le sens : pourquoi la Restauration, et notamment son monarque ultime, reste-t-ils l’objet d’un malentendu massif ? Faut-il évaluer le bilan des années 1824-1830 à la personnalité et à l’acuité flottantes de celui qui leur donne nom dans l’histoire ? Le libéralisme démocratique dont Beyle est censé avoir porté les couleurs aveuglément n’est-il pas aussi un des fruits de la France post-napoléonienne ? Certains historiens peu soupçonnables de nostalgie pour les fleurs-de-lys l’ont affirmé. Chateaubriand, le premier, a toujours mêlé sa défense du trône et de l’autel restaurés des réserves qui s’imposaient à chaque faux pas. Jean-Paul Clément, expert du grand René, suit son exemple et livre une biographie alerte et déniaisée du roi qui fut moins grand que son règne. Mécène de David et Vigée Le Brun en ses folles années, le vieux libertin accueillit tout le romantisme à la cour, au Salon et au Louvre même. Revenir à lui, c’est aussi voir s’installer la paix dans une France prospère et se déchaîner une presse, et donc une opposition, qu’il avait favorisée. La Liberté guidant le peuple de Delacroix, en 1831 (et non 1832, comme une coquille le laisse croire), distillera la mauvaise conscience d’une condamnation injuste (Jean-Paul Clément, avec le concours de Daniel de Montplaisir, Charles X. Le dernier Bourbon, Perrin, 26€). SG

Stendhal fit paraître ses Promenades de Rome en 1829, quelques mois avant la chute entêtée de la Restauration. On peut y lire ce diagnostic étonnant, au détour d’une note qui signale l’élection récente de Pie VIII et parle du maintien de « l’ordre légal » comme du premier besoin des sociétés : « Il faudra peut-être des siècles à la plupart des peuples de l’Europe pour atteindre au degré de bonheur dont la France jouit sous le règne de Charles X. » La citation, étrangement torturée au regard de l’édition Del Litto, apparaît dès l’avant-propos de cette récente biographie du dernier Bourbon à avoir régné. C’est qu’elle en définit le sens : pourquoi la Restauration, et notamment son monarque ultime, reste-t-ils l’objet d’un malentendu massif ? Faut-il évaluer le bilan des années 1824-1830 à la personnalité et à l’acuité flottantes de celui qui leur donne nom dans l’histoire ? Le libéralisme démocratique dont Beyle est censé avoir porté les couleurs aveuglément n’est-il pas aussi un des fruits de la France post-napoléonienne ? Certains historiens peu soupçonnables de nostalgie pour les fleurs-de-lys l’ont affirmé. Chateaubriand, le premier, a toujours mêlé sa défense du trône et de l’autel restaurés des réserves qui s’imposaient à chaque faux pas. Jean-Paul Clément, expert du grand René, suit son exemple et livre une biographie alerte et déniaisée du roi qui fut moins grand que son règne. Mécène de David et Vigée Le Brun en ses folles années, le vieux libertin accueillit tout le romantisme à la cour, au Salon et au Louvre même. Revenir à lui, c’est aussi voir s’installer la paix dans une France prospère et se déchaîner une presse, et donc une opposition, qu’il avait favorisée. La Liberté guidant le peuple de Delacroix, en 1831 (et non 1832, comme une coquille le laisse croire), distillera la mauvaise conscience d’une condamnation injuste (Jean-Paul Clément, avec le concours de Daniel de Montplaisir, Charles X. Le dernier Bourbon, Perrin, 26€). SG

Baudelaire adorait se surprendre autant qu’ébranler le lecteur. Le « pétard » de ses titres égale ainsi l’étalage de ses admirations « contradictoires », Joseph de Maistre et Marceline Desbordes-Valmore, par exemple. Il est vrai qu’il s’enflamma publiquement pour la poétesse, défunte depuis peu en 1861, bien après Dumas père et Sainte-Beuve, dont le goût lui semblait plutôt sûr. Desbordes-Valmore, à ses yeux, tranchait sur ces femmes qui rimaillaient en niant leur sexe ou maquillait le trouble des sens par raideur morale ou insuffisance maternelle. La poésie du cœur n’est haïssable, évidemment, qu’à verser dans le factice, le doctrinaire ou ce féminisme dont l’ami Gautier, dès 1830, signalait les effets destructeurs à long terme. Baudelaire vénère surtout Marceline d’avoir dit la tyrannie du souvenir et l’appel du Léthé, ce fleuve qui coule parmi certaines Fleurs du Mal. Lucie Desbordes a la chance d’être une lointaine parente de cette femme et auteur (sans « e ») accomplis, d’écrire bien elle aussi et d’avoir de bonnes idées. Enrichir le corpus de son aïeule d’un journal fictif en est une. Les meilleurs romans ressemblent à la vie de ceux qui la mettent en danger et, accessoirement, en vers (Lucie Desbordes, Le Carnet de Marceline Desbordes-Valmore, Bartillat, 20€). SG

Baudelaire adorait se surprendre autant qu’ébranler le lecteur. Le « pétard » de ses titres égale ainsi l’étalage de ses admirations « contradictoires », Joseph de Maistre et Marceline Desbordes-Valmore, par exemple. Il est vrai qu’il s’enflamma publiquement pour la poétesse, défunte depuis peu en 1861, bien après Dumas père et Sainte-Beuve, dont le goût lui semblait plutôt sûr. Desbordes-Valmore, à ses yeux, tranchait sur ces femmes qui rimaillaient en niant leur sexe ou maquillait le trouble des sens par raideur morale ou insuffisance maternelle. La poésie du cœur n’est haïssable, évidemment, qu’à verser dans le factice, le doctrinaire ou ce féminisme dont l’ami Gautier, dès 1830, signalait les effets destructeurs à long terme. Baudelaire vénère surtout Marceline d’avoir dit la tyrannie du souvenir et l’appel du Léthé, ce fleuve qui coule parmi certaines Fleurs du Mal. Lucie Desbordes a la chance d’être une lointaine parente de cette femme et auteur (sans « e ») accomplis, d’écrire bien elle aussi et d’avoir de bonnes idées. Enrichir le corpus de son aïeule d’un journal fictif en est une. Les meilleurs romans ressemblent à la vie de ceux qui la mettent en danger et, accessoirement, en vers (Lucie Desbordes, Le Carnet de Marceline Desbordes-Valmore, Bartillat, 20€). SG

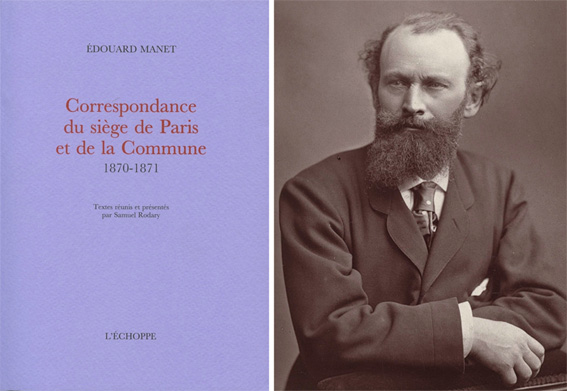

Ce jour-même et le 21, dans deux lettre superbes au graveur Bracquemond, expédiées depuis Arcachon, Manet dénonce et l’assassinat des généraux Lecomte et Thomas par les insurgés, et le choix de Thiers de ne pas avoir ramené le gouvernement et l’Assemblée à Paris. Dans les semaines suivantes, qui verront la politique du pire s’installer des deux côtés, Gustave se mêle aux dernières tentatives de réconciliation entre Versailles et la Commune. Au sein de la Ligue d’union républicaine pour les droits de Paris, et donc aux côtés de Clemenceau et Lockroy, Gustave bataille ferme. En vain, le 18 avril, c’est l’échec définitif. Viendra le silence de mai, puis l’écrasement de la Commune, une répression si brutale que le peintre, rentré début juin, pourra dire son écœurement au frère de Berthe Morisot… Peu avant qu’il ne donne à son profond dégoût de la boucherie versaillaise la forme de deux estampes clandestines, il songe à remettre le pied au Salon de 1872, où il devait exposer Le Repos de Providence et surtout Le Combat du Kearsarge et de l’Alabama, toile ancienne et comme réinvestie, où se réaffirmait son patriotisme intact. Par un de ces décrets du Ciel que les mortels doivent accepter sans chercher à les comprendre, dirait le grand Pascal, le tableau de Philadelphie revient à Paris et domine de sa fulgurance la passionnante exposition Durand-Ruel. Ce miracle ne venant pas seul, d’autres

Ce jour-même et le 21, dans deux lettre superbes au graveur Bracquemond, expédiées depuis Arcachon, Manet dénonce et l’assassinat des généraux Lecomte et Thomas par les insurgés, et le choix de Thiers de ne pas avoir ramené le gouvernement et l’Assemblée à Paris. Dans les semaines suivantes, qui verront la politique du pire s’installer des deux côtés, Gustave se mêle aux dernières tentatives de réconciliation entre Versailles et la Commune. Au sein de la Ligue d’union républicaine pour les droits de Paris, et donc aux côtés de Clemenceau et Lockroy, Gustave bataille ferme. En vain, le 18 avril, c’est l’échec définitif. Viendra le silence de mai, puis l’écrasement de la Commune, une répression si brutale que le peintre, rentré début juin, pourra dire son écœurement au frère de Berthe Morisot… Peu avant qu’il ne donne à son profond dégoût de la boucherie versaillaise la forme de deux estampes clandestines, il songe à remettre le pied au Salon de 1872, où il devait exposer Le Repos de Providence et surtout Le Combat du Kearsarge et de l’Alabama, toile ancienne et comme réinvestie, où se réaffirmait son patriotisme intact. Par un de ces décrets du Ciel que les mortels doivent accepter sans chercher à les comprendre, dirait le grand Pascal, le tableau de Philadelphie revient à Paris et domine de sa fulgurance la passionnante exposition Durand-Ruel. Ce miracle ne venant pas seul, d’autres