Il y a des peintures à haut risque, je veux parler de ces peintres qui s’exposent à l’échec par peur de la routine, des habitudes ou, pire, de leur propre succès. Le suicide, ils le savent et s’en sauvent, c’est la répétition, le confort du style, le dressage du milieu. Longtemps Bernard Buffet (1928-1999) incarna la victoire des marchands et des honneurs sur la puissance de création. Il avait tout eu, beauté, triomphe précoce, grosses voitures, amours variées, et siège académique, il fallait qu’il paye et paye cher cette insolence continue. L’appel du sacrifice ou l’attrait de l’effacement, qu’il a tôt traduits en peinture, n’avaient plus qu’à le dévorer à son tour. Sa mort, terrible, glaçante, aurait pu authentifier enfin l’œuvre entier et favoriser une relecture, elle échoua à le réconcilier, en France surtout, avec le sérail des prescripteurs du goût. On continua à faire comme s’il n’avait pas existé, comme si sa peinture ne méritait pas d’être vue et agrégée au palmarès du XXème siècle. Musées et manuels entretenaient le silence. On ignora aussi, en 1999, son testament pictural, vrai tarot baroque, fait de squelettes costumés à taille humaine, où Bernard Buffet avait réuni l’humour macabre de l’Espagne ténébriste, les damnés de Gros ou de Géricault, et le rire sain de la fête mexicaine. Dernier sursaut de l’éternel Janus, à la fois clown triste et travesti trash, l’ultime série noire laisse pantois, elle clôt la fascinante rétrospective du MAMVP qui vient d’ouvrir, au lendemain d’un vernissage moins frivole que d’ordinaire.

Il y a des peintures à haut risque, je veux parler de ces peintres qui s’exposent à l’échec par peur de la routine, des habitudes ou, pire, de leur propre succès. Le suicide, ils le savent et s’en sauvent, c’est la répétition, le confort du style, le dressage du milieu. Longtemps Bernard Buffet (1928-1999) incarna la victoire des marchands et des honneurs sur la puissance de création. Il avait tout eu, beauté, triomphe précoce, grosses voitures, amours variées, et siège académique, il fallait qu’il paye et paye cher cette insolence continue. L’appel du sacrifice ou l’attrait de l’effacement, qu’il a tôt traduits en peinture, n’avaient plus qu’à le dévorer à son tour. Sa mort, terrible, glaçante, aurait pu authentifier enfin l’œuvre entier et favoriser une relecture, elle échoua à le réconcilier, en France surtout, avec le sérail des prescripteurs du goût. On continua à faire comme s’il n’avait pas existé, comme si sa peinture ne méritait pas d’être vue et agrégée au palmarès du XXème siècle. Musées et manuels entretenaient le silence. On ignora aussi, en 1999, son testament pictural, vrai tarot baroque, fait de squelettes costumés à taille humaine, où Bernard Buffet avait réuni l’humour macabre de l’Espagne ténébriste, les damnés de Gros ou de Géricault, et le rire sain de la fête mexicaine. Dernier sursaut de l’éternel Janus, à la fois clown triste et travesti trash, l’ultime série noire laisse pantois, elle clôt la fascinante rétrospective du MAMVP qui vient d’ouvrir, au lendemain d’un vernissage moins frivole que d’ordinaire.

Est-ce la gravité des premiers tableaux qui gagnaient ou sidéraient d’emblée le public ? Ou le sentiment d’avoir été les complices d’une longue et dramatique relégation ? Négation ? Il est impossible de ne pas s’interroger sur le sens de ces retrouvailles, orchestrées par Dominique Gagneux, lorsqu’on aborde les immenses toiles avec lesquelles, à partir de 1946, le jeune Buffet frappa un grand coup, à moins de 20 ans, dans le Paris de la Libération et de l’Épuration. Il avait arpenté les années sombres en fréquentant l’École des Beaux-Arts et les galeries de la capitale, où rien ne lui échappa. Mais l’après-guerre appelait une nouvelle avant-garde… Le soleil de Matisse, les mimosas de Bonnard et l’abstraction tricolore de Bazaine n’entament pas ses penchants pour ce qu’un Jean Cassou, en 1937, nommait l’art cruel, cruel de tutoyer le réel. Sa famille de pensée et de style, c’est Derain, Soutine, le dernier Vlaminck, le premier Fautrier, Gruber, mais aussi le Picasso anguleux de l’Occupation et du Charnier… Au moment où Buffet peint, d’une main qui griffe plus qu’elle ne brosse, la grande Pietà du Centre Pompidou, L’Homme au cabinet, Le Coq mort, La Ravaudeuse de filet ou encore La Lapidation de Villeneuve-d’Ascq, il épingle le désarroi ambiant sous la pointe de ses inquiétudes et de son dépouillement grinçant. Quelque chose d’implacable se dégage de cette peinture au charme négatif, agressif, nulle matière ou presque, nul éclat de couleur, nulle joie de vivre jusque dans l’impudeur des hommes nus. L’antithèse, en somme, du Picasso d’Antibes, soumis aux rondeurs de Françoise Gilot et à l’optimisme obligé des camarades communistes.

Est-ce la gravité des premiers tableaux qui gagnaient ou sidéraient d’emblée le public ? Ou le sentiment d’avoir été les complices d’une longue et dramatique relégation ? Négation ? Il est impossible de ne pas s’interroger sur le sens de ces retrouvailles, orchestrées par Dominique Gagneux, lorsqu’on aborde les immenses toiles avec lesquelles, à partir de 1946, le jeune Buffet frappa un grand coup, à moins de 20 ans, dans le Paris de la Libération et de l’Épuration. Il avait arpenté les années sombres en fréquentant l’École des Beaux-Arts et les galeries de la capitale, où rien ne lui échappa. Mais l’après-guerre appelait une nouvelle avant-garde… Le soleil de Matisse, les mimosas de Bonnard et l’abstraction tricolore de Bazaine n’entament pas ses penchants pour ce qu’un Jean Cassou, en 1937, nommait l’art cruel, cruel de tutoyer le réel. Sa famille de pensée et de style, c’est Derain, Soutine, le dernier Vlaminck, le premier Fautrier, Gruber, mais aussi le Picasso anguleux de l’Occupation et du Charnier… Au moment où Buffet peint, d’une main qui griffe plus qu’elle ne brosse, la grande Pietà du Centre Pompidou, L’Homme au cabinet, Le Coq mort, La Ravaudeuse de filet ou encore La Lapidation de Villeneuve-d’Ascq, il épingle le désarroi ambiant sous la pointe de ses inquiétudes et de son dépouillement grinçant. Quelque chose d’implacable se dégage de cette peinture au charme négatif, agressif, nulle matière ou presque, nul éclat de couleur, nulle joie de vivre jusque dans l’impudeur des hommes nus. L’antithèse, en somme, du Picasso d’Antibes, soumis aux rondeurs de Françoise Gilot et à l’optimisme obligé des camarades communistes.

Avant d’amadouer Aragon justement, au nom d’un réalisme qui n’aura plus besoin d’être socialiste après la mort de Staline, Buffet fréquente des rescapés d’Auschwitz, lit Sartre, Camus et Henry Miller, affirme son homosexualité et échappe au service militaire en frisant l’anorexie. La Raie de Chardin jette un sourire d’horreur et de défi dans une merveilleuse nature morte de 1948, d’une frugalité toute pompéienne. Ailleurs, l’ombre des exécutions et des violences de l’après-guerre endeuille la toile de façon plus directe. Le malaise de l’époque, l’humanisme déchu et les simples bornes de la condition humaine n’ont pas seulement trouvé refuge au cœur de l’abstraction qui se dit alors dominante, et qu’une doxa dépassée croit encore telle. Buffet, du reste, jouit vite du soutien de quelques critiques et galeristes peu disposés à rejoindre le mainstream de la peinture sans image, sous la poussée du plan Marshall. Gruber est mort en 1948, Derain disparaît en 1954, non sans avoir confié à André Calas combien le jeune Buffet, « Radiguet de la peinture », l’avait impressionné. D’une date à l’autre, une étoile est née, qui va subjuguer les médias plus qu’un Nicolas de Staël, et autant qu’un Picasso.

Avant d’amadouer Aragon justement, au nom d’un réalisme qui n’aura plus besoin d’être socialiste après la mort de Staline, Buffet fréquente des rescapés d’Auschwitz, lit Sartre, Camus et Henry Miller, affirme son homosexualité et échappe au service militaire en frisant l’anorexie. La Raie de Chardin jette un sourire d’horreur et de défi dans une merveilleuse nature morte de 1948, d’une frugalité toute pompéienne. Ailleurs, l’ombre des exécutions et des violences de l’après-guerre endeuille la toile de façon plus directe. Le malaise de l’époque, l’humanisme déchu et les simples bornes de la condition humaine n’ont pas seulement trouvé refuge au cœur de l’abstraction qui se dit alors dominante, et qu’une doxa dépassée croit encore telle. Buffet, du reste, jouit vite du soutien de quelques critiques et galeristes peu disposés à rejoindre le mainstream de la peinture sans image, sous la poussée du plan Marshall. Gruber est mort en 1948, Derain disparaît en 1954, non sans avoir confié à André Calas combien le jeune Buffet, « Radiguet de la peinture », l’avait impressionné. D’une date à l’autre, une étoile est née, qui va subjuguer les médias plus qu’un Nicolas de Staël, et autant qu’un Picasso.

Pierre Bergé, son cadet et son amant depuis 1950, fut davantage que le témoin ou le simple agent de cette ascension étourdissante. Son rôle effectif, plus complet, plus complexe, ressort parfaitement de l’entretien qu’il a accordé à Jérôme Coignard, en manière d’introduction à l’ouvrage que signe le critique d’art, l’une des meilleures plumes de Connaissance des arts. Au-delà du « coup de foudre » dont Pierre Bergé parle volontiers, il a cru au génie de Buffet, à son étoffe de grand peintre et à la soif de gloire que cachait une timidité taiseuse. Ensemble, avec l’appui d’écrivains de poids, Giono et Cocteau notamment, ils vont gravir les marches de la célébrité, la soirée de gala du festival de Cannes, en mai 1958, marquant le zénith des années de conquête. Le jeune Buffet, Bergé le confirme, aimait retrouver au Louvre la sombre ardeur des tableaux de Gros, la fièvre du pont d’Arcole autant que les Pestiférés de Jaffa et son Enfer moderne. Sa peinture obéira à un balancement identique. On l’accusait de misérabilisme, alors qu’il faudrait parler d’énergie éperdue et de dolorisme métaphysique, voire de masochisme, selon Bergé, dont les préventions à l’égard d’une lecture trop littérale sont éclairantes. Proche de Simenon, Buffet avait aussi une âme de conteur, source de futures dérives (Dante, Jules Verne) comme de séries fulgurantes (Les Folles). Perplexe au sujet des œuvres tardives, Coignard laisse vibrer son enthousiasme pour la flambée des années 50, qu’il n’enferme pas dans les limites d’un simple désenchantement nauséeux, aussi froid qu’un atelier vide dont le poêle ferait grève. En rapprochant Buffet de Manet, il le détache avec bonheur de Greuze et de l’erreur de Barthes. Une étrange et poignante présence / absence, dit Coignard, travaille cette peinture bien plus habitée qu’elle ne paraît.

Pierre Bergé, son cadet et son amant depuis 1950, fut davantage que le témoin ou le simple agent de cette ascension étourdissante. Son rôle effectif, plus complet, plus complexe, ressort parfaitement de l’entretien qu’il a accordé à Jérôme Coignard, en manière d’introduction à l’ouvrage que signe le critique d’art, l’une des meilleures plumes de Connaissance des arts. Au-delà du « coup de foudre » dont Pierre Bergé parle volontiers, il a cru au génie de Buffet, à son étoffe de grand peintre et à la soif de gloire que cachait une timidité taiseuse. Ensemble, avec l’appui d’écrivains de poids, Giono et Cocteau notamment, ils vont gravir les marches de la célébrité, la soirée de gala du festival de Cannes, en mai 1958, marquant le zénith des années de conquête. Le jeune Buffet, Bergé le confirme, aimait retrouver au Louvre la sombre ardeur des tableaux de Gros, la fièvre du pont d’Arcole autant que les Pestiférés de Jaffa et son Enfer moderne. Sa peinture obéira à un balancement identique. On l’accusait de misérabilisme, alors qu’il faudrait parler d’énergie éperdue et de dolorisme métaphysique, voire de masochisme, selon Bergé, dont les préventions à l’égard d’une lecture trop littérale sont éclairantes. Proche de Simenon, Buffet avait aussi une âme de conteur, source de futures dérives (Dante, Jules Verne) comme de séries fulgurantes (Les Folles). Perplexe au sujet des œuvres tardives, Coignard laisse vibrer son enthousiasme pour la flambée des années 50, qu’il n’enferme pas dans les limites d’un simple désenchantement nauséeux, aussi froid qu’un atelier vide dont le poêle ferait grève. En rapprochant Buffet de Manet, il le détache avec bonheur de Greuze et de l’erreur de Barthes. Une étrange et poignante présence / absence, dit Coignard, travaille cette peinture bien plus habitée qu’elle ne paraît.

Stéphane Guégan

*Bernard Buffet. Rétrospective, jusqu’au 26 février 2017, Musée d’art moderne de la ville de Paris. Remarquable catalogue sous la direction de Dominique Gagneux, Paris-Musées / Musée d’art moderne de la ville de Paris, 44,90 €

**Jérôme Coignard, Bernard Buffet. Les années 1950. Entretien avec Pierre Bergé, Connaissance des arts / Citadelles &Mazenod, 59€.

La guerre, l’après-guerre, quelques livres…

*On a d’abord l’impression de relire le génial Terres de sang, où Timothy Snyder faisait toute la lumière sur la complicité belligérante d’Hitler et Staline dans l’escalade qui fit 14 millions de victimes en Europe centrale de 1933 à 1945. Le cadre temporel et géographique reste inchangé, mais Terre noire s’intéresse plus particulièrement à l’élimination des Juifs, d’abord pensée comme le simple déplacement d’indésirables avec le concours des Polonais, puis selon les méthodes de la Solution finale, une fois Varsovie rasée et l’alliance avec les Russes rompue…. La thèse centrale de cette nouvelle somme est que la destruction des structures étatiques fut toujours le préalable au massacre des Juifs. Le contre-exemple de la France et de Vichy, trop rapidement et presque caricaturalement brossé, confirme la raison pour laquelle Hitler préférait mettre fin à toute forme de souveraineté en pays conquis. « On pouvait faire ce qu’on voulait des apatrides », a écrit Hannah Arendt. Snyder la suit également quant à la nécessité de prendre les Nazis au mot. Ce qui semble relever du délire darwinien en matière de race, d’espace vital et d’instinct de survie constituait le cœur d’une doctrine que Snyder ne craint pas de dire « écologique ». A rebours des grands philosophes allemands, de Kant à Hegel, et en contradiction avec le christianisme qu’Hitler feindra de respecter, l’auteur de Mein Kampf pose la nature comme bonne, et la violence qui en restaure le règne comme légitime. La terre maternelle est sans frontières, puisque elle s’accroit des fruits de la guerre et avance casquée. SG // Timothy Snyder, Terre noire. L’Holocauste, et pourquoi il peut se répéter, Gallimard, 29€

*On a d’abord l’impression de relire le génial Terres de sang, où Timothy Snyder faisait toute la lumière sur la complicité belligérante d’Hitler et Staline dans l’escalade qui fit 14 millions de victimes en Europe centrale de 1933 à 1945. Le cadre temporel et géographique reste inchangé, mais Terre noire s’intéresse plus particulièrement à l’élimination des Juifs, d’abord pensée comme le simple déplacement d’indésirables avec le concours des Polonais, puis selon les méthodes de la Solution finale, une fois Varsovie rasée et l’alliance avec les Russes rompue…. La thèse centrale de cette nouvelle somme est que la destruction des structures étatiques fut toujours le préalable au massacre des Juifs. Le contre-exemple de la France et de Vichy, trop rapidement et presque caricaturalement brossé, confirme la raison pour laquelle Hitler préférait mettre fin à toute forme de souveraineté en pays conquis. « On pouvait faire ce qu’on voulait des apatrides », a écrit Hannah Arendt. Snyder la suit également quant à la nécessité de prendre les Nazis au mot. Ce qui semble relever du délire darwinien en matière de race, d’espace vital et d’instinct de survie constituait le cœur d’une doctrine que Snyder ne craint pas de dire « écologique ». A rebours des grands philosophes allemands, de Kant à Hegel, et en contradiction avec le christianisme qu’Hitler feindra de respecter, l’auteur de Mein Kampf pose la nature comme bonne, et la violence qui en restaure le règne comme légitime. La terre maternelle est sans frontières, puisque elle s’accroit des fruits de la guerre et avance casquée. SG // Timothy Snyder, Terre noire. L’Holocauste, et pourquoi il peut se répéter, Gallimard, 29€

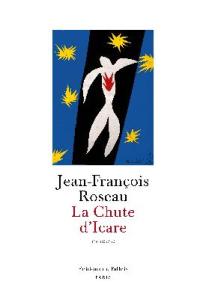

*Jean-François Roseau avait retenu l’attention avec un premier roman plongé dans les affres et les lettres de nos poilus de 14-18. Au plus fort de la bataille (Pierre Guillaume de Roux, 2014) tressait autour d’une femme désirable plusieurs destins d’homme soumis à l’expérience de l’absence et des blancs épistolaires. Son deuxième roman change de guerre, sans abandonner derrière lui les héros d’un jour et les embusqués de toujours. Le ton est plus ferme, plus hussard, même si le récit à parfois tendance à annoncer ce qu’il devrait dérouler. D’action et de suspens, le livre pourtant ne manque pas, il navigue avec aisance à différentes altitudes. Tous les aviateurs ont le complexe d’Icare : voler dans la lumière les transporte, comme faire briller de mille feux leur carlingue étoilée d’exploits. Albert Prezoni s’est senti pousser des ailes en lisant, gamin, La Vie héroïque de Guynemer d’Henry Bordeaux. Ce Corse, né en 1915, a moins de vingt ans en février 1934, quand le vieux monde craque sous les pavés de la Concorde, et vingt-cinq quand il rejoint Londres et la France Libre. Mers el-Kébir le révolte, mais il se cramponne à son manche, jusqu’au jour… Des bras d’Antoinette aux cuisses d’Aïcha, son éducation amoureuse tiendra elle du vol de nuit. SG // Jean-François Rozeau, La Chute d’Icare, Editions de Fallois, 20€

*Jean-François Roseau avait retenu l’attention avec un premier roman plongé dans les affres et les lettres de nos poilus de 14-18. Au plus fort de la bataille (Pierre Guillaume de Roux, 2014) tressait autour d’une femme désirable plusieurs destins d’homme soumis à l’expérience de l’absence et des blancs épistolaires. Son deuxième roman change de guerre, sans abandonner derrière lui les héros d’un jour et les embusqués de toujours. Le ton est plus ferme, plus hussard, même si le récit à parfois tendance à annoncer ce qu’il devrait dérouler. D’action et de suspens, le livre pourtant ne manque pas, il navigue avec aisance à différentes altitudes. Tous les aviateurs ont le complexe d’Icare : voler dans la lumière les transporte, comme faire briller de mille feux leur carlingue étoilée d’exploits. Albert Prezoni s’est senti pousser des ailes en lisant, gamin, La Vie héroïque de Guynemer d’Henry Bordeaux. Ce Corse, né en 1915, a moins de vingt ans en février 1934, quand le vieux monde craque sous les pavés de la Concorde, et vingt-cinq quand il rejoint Londres et la France Libre. Mers el-Kébir le révolte, mais il se cramponne à son manche, jusqu’au jour… Des bras d’Antoinette aux cuisses d’Aïcha, son éducation amoureuse tiendra elle du vol de nuit. SG // Jean-François Rozeau, La Chute d’Icare, Editions de Fallois, 20€

« On ne se tue pas, je crois, pour des raisons. On se tue par fatigue des raisons », écrivait le Bernard Frank de La Panoplie littéraire (1958) au sujet du suicide en général, et du suicide de Drieu en particulier. La parution posthume de Récit secret, par les soins du frère de l’écrivain, avait causé un vrai choc en 1951. Avec une économie de moyens qui en remontrait à la sécheresse guindée du Nouveau Roman, Drieu semblait s’adresser à la génération des Hussards et les confronter réellement à la beauté de sa mort. Récit secret fut rédigé quelque part entre le 11 août 1944 et le 13 avril 1945, entre l’échec de son premier suicide et le succès du second. N’écoutant que sa sincérité et sa haine des narcissiques, cette voix d’outre-tombe ne se donne pas des airs fatals. Certes, l’incipit a du panache : « Quand j’étais adolescent, je me promettais de rester fidèle à la jeunesse : un jour, j’ai tâché de tenir parole. » Mais la chute mouche la flamme : « Aujourd’hui, où en suis-je ? » De l’un à l’autre, on lira la confession « dépouillée et brutale » d’un sursitaire, écrit Julien Hervier, les mots rédimés d’un homme qui cherche en lui une nouvelle résolution à mourir. Ses « motifs de désespoir », poursuit le préfacier, sont multiples… Amours déçues, vieillesse, crainte de la vendetta des vainqueurs, peur d’être souillé… Autant de « raisons », dirait Frank, à vous dégoûter de tout… « Je pars, mais rassure-toi, je pars proprement », confia Drieu à son ami Philippe Clément, avant la première tentative. Celle-ci ayant échoué, il se remit à écrire, au sujet de la religion de Baudelaire et de la sienne, aussi peu canonique. Récit secret, conclut Hervier, répond aussi «au désir de s’expliquer, sinon avec ses contemporains dont la bassesse et la stupidité lui semblent sans limites mais au moins avec la postérité. Soixante-dix ans après sa mort, alors que la situation qui le désespérait semble avoir encore empiré, il nous met en demeure de nous interroger sur la pertinence de ce qu’il souhaitait nous dire. » SG // Pierre Drieu la Rochelle, Récit secret, préface de Julien Hervier, RN Editions, 6,90€.

Vous cherchiez en vain un moyen de tester vos amis ou vos collègues de bureau, de démasquer les tièdes… Ce moyen idoine, imparable, c’est la correspondance Morand-Chardonne. À la vue de ces mille pages dûment annotées, certains frissonneront d’horreur. Les gros livres, vous plaisantez ou quoi? Une petite injection de littérature, pour meubler les temps morts, cela suffit amplement. Et encore de la prose utile, responsable, partageable. Pas dérangeante. D’abord, qui c’est Chardonne? Les plus savants ou les plus âgés, si vous avez un peu chance, se souviendront vaguement que le très esthète

Vous cherchiez en vain un moyen de tester vos amis ou vos collègues de bureau, de démasquer les tièdes… Ce moyen idoine, imparable, c’est la correspondance Morand-Chardonne. À la vue de ces mille pages dûment annotées, certains frissonneront d’horreur. Les gros livres, vous plaisantez ou quoi? Une petite injection de littérature, pour meubler les temps morts, cela suffit amplement. Et encore de la prose utile, responsable, partageable. Pas dérangeante. D’abord, qui c’est Chardonne? Les plus savants ou les plus âgés, si vous avez un peu chance, se souviendront vaguement que le très esthète