Les livres que nous dévorons, adolescents, diffèrent des lectures de l’enfance en ceci que l’auteur, sa personnalité, son destin et sa mort prennent une plus grande part à notre plaisir. On vibre alors de tout son être. L’empathie est totale, le bouleversement complet, et marque à jamais. Nul n’ignore que Frédéric Vitoux succomba très tôt au grand Céline, mais seuls ses amis savaient qu’il en pinçait autant pour Henry Levet (1874-1906). L’Express de Bénarès, titre où s’entrechoquent le monde moderne et l’Orient qu’il mit soudain à portée, c’est sa façon de payer ses dettes. Car nous sommes les éternels débiteurs de nos premiers émois littéraires. Levet, écrit Vitoux, est de ces écrivains qui refusent de se faire oublier et vous obligent à interroger leur étrange et durable magnétisme. D’où l’aveu final de l’Académicien : « il n’a jamais été question d’une biographie mais d’une quête plus intime que j’ai encore du mal à m’expliquer. » Un des grands charmes de son livre, sa clef de résonnance proustienne, vient assurément de ses oscillations permanentes entre le singulier Levet et les raisons qui le poussèrent à partir à sa « recherche », sans trop savoir pourquoi, sinon redire l’ancienne fascination qui le liait à cet astre du Paris décadent des années 1890. Mystère de l’enquête à accomplir, mystère de l’homme à cerner, ils s’exaltent l’un l’autre… Levet, certes, a toujours découragé les identités stables. Jehan-Rictus, autre irrégulier de la butte Montmartre, le disait « un peu baroque » ce fils unique aux origines très bourgeoises et très républicaines. À vingt ans, en 1895, croyant moins aux études et aux positions sociales qu’à la bohème confortablement transgressive, Henri pousse les portes de la littérature par la plus petite, celle de la presse satirique. Peu bégueule, elle épouse l’humeur goguenarde de notre jeune plume, frottée de Musset, Baudelaire, Rimbaud, Jean Lorrain ou encore de Robert de Montesquiou, auquel il dédie une des pièces du Courrier français (oui, la feuille où Lautrec fit ses débuts). Devenu Henry par tropisme anglais, et dandysme voyant, Levet force aussi le trait et la provocation lorsqu’il aborde, obliquement, sa qualité d’inverti sans scrupule. L’ironie, chez le Tinan de la poésie, sert moins à voiler de pudeur la vérité de ses mœurs qu’à la démasquer en suscitant le rire gêné ou la complicité secrète.

Les livres que nous dévorons, adolescents, diffèrent des lectures de l’enfance en ceci que l’auteur, sa personnalité, son destin et sa mort prennent une plus grande part à notre plaisir. On vibre alors de tout son être. L’empathie est totale, le bouleversement complet, et marque à jamais. Nul n’ignore que Frédéric Vitoux succomba très tôt au grand Céline, mais seuls ses amis savaient qu’il en pinçait autant pour Henry Levet (1874-1906). L’Express de Bénarès, titre où s’entrechoquent le monde moderne et l’Orient qu’il mit soudain à portée, c’est sa façon de payer ses dettes. Car nous sommes les éternels débiteurs de nos premiers émois littéraires. Levet, écrit Vitoux, est de ces écrivains qui refusent de se faire oublier et vous obligent à interroger leur étrange et durable magnétisme. D’où l’aveu final de l’Académicien : « il n’a jamais été question d’une biographie mais d’une quête plus intime que j’ai encore du mal à m’expliquer. » Un des grands charmes de son livre, sa clef de résonnance proustienne, vient assurément de ses oscillations permanentes entre le singulier Levet et les raisons qui le poussèrent à partir à sa « recherche », sans trop savoir pourquoi, sinon redire l’ancienne fascination qui le liait à cet astre du Paris décadent des années 1890. Mystère de l’enquête à accomplir, mystère de l’homme à cerner, ils s’exaltent l’un l’autre… Levet, certes, a toujours découragé les identités stables. Jehan-Rictus, autre irrégulier de la butte Montmartre, le disait « un peu baroque » ce fils unique aux origines très bourgeoises et très républicaines. À vingt ans, en 1895, croyant moins aux études et aux positions sociales qu’à la bohème confortablement transgressive, Henri pousse les portes de la littérature par la plus petite, celle de la presse satirique. Peu bégueule, elle épouse l’humeur goguenarde de notre jeune plume, frottée de Musset, Baudelaire, Rimbaud, Jean Lorrain ou encore de Robert de Montesquiou, auquel il dédie une des pièces du Courrier français (oui, la feuille où Lautrec fit ses débuts). Devenu Henry par tropisme anglais, et dandysme voyant, Levet force aussi le trait et la provocation lorsqu’il aborde, obliquement, sa qualité d’inverti sans scrupule. L’ironie, chez le Tinan de la poésie, sert moins à voiler de pudeur la vérité de ses mœurs qu’à la démasquer en suscitant le rire gêné ou la complicité secrète.

Léon-Paul Fargue, qui devient son ami alors, le définira plus tard d’une formule qui a l’avantage de faire entendre la personne sous le personnage, les blessures de la première sous les extravagances verbales et vestimentaires du second : « Il aimait les déguisements, le flegme et la tendresse. » Deux plaquettes paraissent en 1897, encore lestées d’imitation mallarméenne et de préciosité fin-de-siècle. N’y point que l’attrait de l’Asie et d’une fantaisie ressourcée, bol d’oxygène qu’il décide, d’ailleurs, d’avaler à grandes doses. La mer l’appelle, les Indes de Kipling, de même que ce nouveau tourisme international pour qui l’aventure commence sur le pont et les hasards de cabine. La découverte de l’art khmer en est la raison officielle : notre débrouillard s’offre une tranche de vivifiante altérité aux frais de l’Etat. À son retour, il a des envies de roman décentré et de poésie décalée. À ceux qui ont vu de près de quoi étaient faites les différences ethniques et culturelles, le culte du sauvage absolu s’abolit de lui-même. Tout en participant étroitement aux hommages que la République des Lettres et Charleville rendent à Rimbaud, Levet se détache du Bateau ivre et des symbolistes. Ses Cartes postales, que vénéraient Larbaud et Morand, ouvrent le XXème siècle par leur fraîcheur d’instantanés fantasques. Pièces courtes, sonnets peu orthodoxes, ces poèmes sont aussi riches de notations vraies que d’esprit cocasse. Du genre : « Le Brahmane, candide, lassé des épreuves / Repose vivant dans l’abstraction parfumée. » Levet s’est enfin trouvé, lui et sa fleur de « mélancolie anglo-saxonne ». Utilisant cette fois-ci la voie diplomatique, chère aux poètes peu arrimés, Levet devait repartir. Mais la maladie, qu’il croyait museler en fuyant la vieille Europe, s’était glissée dans les bagages. Il partira de la poitrine et s’éteindra, en 1906, à Menton, dans les bras inconsolables de sa mère. Commence son autre vie. Débute la veille des happy few, de Fargue et Larbaud à Jean Paulhan. Celui-ci le réédite en pleine Occupation, à la barbe des Allemands et des surréalistes qui avaient cru se débarrasser en 1920 de Levet, au temps de Littérature, comme ils s’étaient empressés d’enterrer Apollinaire, dont on ne serait pas étonné d’apprendre qu’il ait lu les Cartes postales de son aîné dès 1902. Ces deux-là ont au moins partagé le goût des bars et des cocktails américains, ce qu’immortalisa la célèbre affiche du Grillon de Jacques Villon (l’exposition inaugurale de la Cité du Vin, Bistrot, en a montré l’exemplaire de Larbaud). L’Express de Bénarès appartenait aux nombreux livres jamais écrits que compte notre histoire littéraire. On ne regrette pas, loin s’en faut, que Vitoux lui ait donné corps et l’ait conduit à quai, celui des enfants de Barnabooth que rien ne freine.

Léon-Paul Fargue, qui devient son ami alors, le définira plus tard d’une formule qui a l’avantage de faire entendre la personne sous le personnage, les blessures de la première sous les extravagances verbales et vestimentaires du second : « Il aimait les déguisements, le flegme et la tendresse. » Deux plaquettes paraissent en 1897, encore lestées d’imitation mallarméenne et de préciosité fin-de-siècle. N’y point que l’attrait de l’Asie et d’une fantaisie ressourcée, bol d’oxygène qu’il décide, d’ailleurs, d’avaler à grandes doses. La mer l’appelle, les Indes de Kipling, de même que ce nouveau tourisme international pour qui l’aventure commence sur le pont et les hasards de cabine. La découverte de l’art khmer en est la raison officielle : notre débrouillard s’offre une tranche de vivifiante altérité aux frais de l’Etat. À son retour, il a des envies de roman décentré et de poésie décalée. À ceux qui ont vu de près de quoi étaient faites les différences ethniques et culturelles, le culte du sauvage absolu s’abolit de lui-même. Tout en participant étroitement aux hommages que la République des Lettres et Charleville rendent à Rimbaud, Levet se détache du Bateau ivre et des symbolistes. Ses Cartes postales, que vénéraient Larbaud et Morand, ouvrent le XXème siècle par leur fraîcheur d’instantanés fantasques. Pièces courtes, sonnets peu orthodoxes, ces poèmes sont aussi riches de notations vraies que d’esprit cocasse. Du genre : « Le Brahmane, candide, lassé des épreuves / Repose vivant dans l’abstraction parfumée. » Levet s’est enfin trouvé, lui et sa fleur de « mélancolie anglo-saxonne ». Utilisant cette fois-ci la voie diplomatique, chère aux poètes peu arrimés, Levet devait repartir. Mais la maladie, qu’il croyait museler en fuyant la vieille Europe, s’était glissée dans les bagages. Il partira de la poitrine et s’éteindra, en 1906, à Menton, dans les bras inconsolables de sa mère. Commence son autre vie. Débute la veille des happy few, de Fargue et Larbaud à Jean Paulhan. Celui-ci le réédite en pleine Occupation, à la barbe des Allemands et des surréalistes qui avaient cru se débarrasser en 1920 de Levet, au temps de Littérature, comme ils s’étaient empressés d’enterrer Apollinaire, dont on ne serait pas étonné d’apprendre qu’il ait lu les Cartes postales de son aîné dès 1902. Ces deux-là ont au moins partagé le goût des bars et des cocktails américains, ce qu’immortalisa la célèbre affiche du Grillon de Jacques Villon (l’exposition inaugurale de la Cité du Vin, Bistrot, en a montré l’exemplaire de Larbaud). L’Express de Bénarès appartenait aux nombreux livres jamais écrits que compte notre histoire littéraire. On ne regrette pas, loin s’en faut, que Vitoux lui ait donné corps et l’ait conduit à quai, celui des enfants de Barnabooth que rien ne freine.

Alors que le jeune Vitoux se découvrait une passion pour Levet, Sollers déclarait sa flamme à Dominique Rolin. En janvier 1959, il va sur ses 23 ans, elle en a 45. Au-delà de la frénésie érotique, dont résonne leur correspondance enfin publiée, bien des choses et des refus les unissent, les origines bourgeoises, une solide culture, une extériorité délibérée au lobbying communiste et une commune précocité littéraire. Belge de naissance, Dominique Rolin a publié son premier roman en 1942, Les Marais, chez Gallimard. Max Jacob, avant Drancy, aura eu le temps d’en savourer la fine saveur catholique. D’autres livres lui succèderont. De Gaulle revenu aux affaires, 16 ans plus tard, Rolin incarne désormais une féminité libre qui n’a pas besoin de cracher sur les hommes pour se déclarer telle. Quant à sa voix propre dans l’échange amoureux, nous n’en percevons ici qu’un faible écho. Gallimard a préféré publier d’abord les lettres de Sollers, réservant celles de Rolin à un volume séparé. Aurait-on gagné à une correspondance croisée ? Sans doute. Mais l’avantage d’une telle séparation est de voir saillir et évoluer les préoccupations et positions de Sollers au fil des années et du climat politique. Entre 1958 et 1980, la France, le monde, les arts ont connu quelques secousses, pas toujours heureuses. À 20 ans, Sollers est déjà sur tous les fronts, fort de l’ubiquité ou de la simultanéité qu’il admire dans les romans de Virginia Woolf. Bien qu’Une curieuse solitude, son premier roman, ait été salué par Mauriac et Aragon, il ne sent pas fait pour le genre. Demanderait-il trop à l’écriture, au français qu’il déclare impuissant à rendre l’espèce de rage métaphysique où il se cherche. André Breton et son rejet des « règles admises » ou des genres trop codifiés conserve un certain prestige à ses yeux. On mesure surtout ce que la lecture de Bataille, et notamment de L’Expérience intérieure, a déposé en lui de vitalisme nietzschéen et de méfiance envers le discursif trop ordonné. On sourit, d’un autre côté, à son angélisme maoïste ou à sa haine des Pompidou. Les coups de griffe n’épargnent personne, de Malraux, qui l’a arraché aux djebels d’Algérie, à Bernard-Henri Lévy et sa science du marketing. Mais commence à se dessiner le Sollers d’après 1983, d’après Femmes, le styliste revenu à Chateaubriand, Saint-Simon ou Manet, revenu à la France (pas si moisie, au fond) qu’il affectait de détester quand il lui semblait nécessaire d’échapper à l’idiome national, voire d’échapper aux mots. La fièvre de ses lettres aura finalement triomphé des pièges de la raison.

Alors que le jeune Vitoux se découvrait une passion pour Levet, Sollers déclarait sa flamme à Dominique Rolin. En janvier 1959, il va sur ses 23 ans, elle en a 45. Au-delà de la frénésie érotique, dont résonne leur correspondance enfin publiée, bien des choses et des refus les unissent, les origines bourgeoises, une solide culture, une extériorité délibérée au lobbying communiste et une commune précocité littéraire. Belge de naissance, Dominique Rolin a publié son premier roman en 1942, Les Marais, chez Gallimard. Max Jacob, avant Drancy, aura eu le temps d’en savourer la fine saveur catholique. D’autres livres lui succèderont. De Gaulle revenu aux affaires, 16 ans plus tard, Rolin incarne désormais une féminité libre qui n’a pas besoin de cracher sur les hommes pour se déclarer telle. Quant à sa voix propre dans l’échange amoureux, nous n’en percevons ici qu’un faible écho. Gallimard a préféré publier d’abord les lettres de Sollers, réservant celles de Rolin à un volume séparé. Aurait-on gagné à une correspondance croisée ? Sans doute. Mais l’avantage d’une telle séparation est de voir saillir et évoluer les préoccupations et positions de Sollers au fil des années et du climat politique. Entre 1958 et 1980, la France, le monde, les arts ont connu quelques secousses, pas toujours heureuses. À 20 ans, Sollers est déjà sur tous les fronts, fort de l’ubiquité ou de la simultanéité qu’il admire dans les romans de Virginia Woolf. Bien qu’Une curieuse solitude, son premier roman, ait été salué par Mauriac et Aragon, il ne sent pas fait pour le genre. Demanderait-il trop à l’écriture, au français qu’il déclare impuissant à rendre l’espèce de rage métaphysique où il se cherche. André Breton et son rejet des « règles admises » ou des genres trop codifiés conserve un certain prestige à ses yeux. On mesure surtout ce que la lecture de Bataille, et notamment de L’Expérience intérieure, a déposé en lui de vitalisme nietzschéen et de méfiance envers le discursif trop ordonné. On sourit, d’un autre côté, à son angélisme maoïste ou à sa haine des Pompidou. Les coups de griffe n’épargnent personne, de Malraux, qui l’a arraché aux djebels d’Algérie, à Bernard-Henri Lévy et sa science du marketing. Mais commence à se dessiner le Sollers d’après 1983, d’après Femmes, le styliste revenu à Chateaubriand, Saint-Simon ou Manet, revenu à la France (pas si moisie, au fond) qu’il affectait de détester quand il lui semblait nécessaire d’échapper à l’idiome national, voire d’échapper aux mots. La fièvre de ses lettres aura finalement triomphé des pièges de la raison.

Du langage, de sa puissance sur le désir et même la cristallisation amoureuse, le dernier roman de Marc Pautrel a fait son thème fugué. Je lui emprunte le beau titre de cette chronique, qui rappelle ce que le bonheur possède toujours d’aristocratique. La Vie princière s’encadre dans les limites d’un colloque, toujours le langage… Un lieu de rêve, des orateurs en transit, l’apesanteur le dispute à l’ennui. Car les colloques, c’est tout ou rien, la comédie des vanités, le flux assommant des paroles creuses ou le bonheur de l’inattendu, de l’inentendu. Marc Pautrel, nul doute, en a maintes fois fait l’expérience. Cet écrivain de la première personne, du présent de l’indicatif, de la présence à soi, ne pratique pas l’autofiction pour se fuir. Oui, « je est un autre » ; oui, la vie peut ressembler, un bref instant, à ce qu’on imagine en faire, surtout quand l’assemblage des mots et la projection des pensées remplissent vos jours et une partie de vos nuits. Un colloque donc, international, évidemment, une Babel assourdissante quand l’anglais n’est pas votre fort. C’est le cas du narrateur. À qui parler, de quoi parler, lorsque l’idiome de la globalisation manque à votre arsenal communicatif et que vos convives, un Texan lourdingue, deux Russes bouchés, vous mettent au supplice. Il y a bien cette jeune femme, pas jolie, mais souple, vive, rapide, une acrobate des langues, passant du français à l’italien et, bien sûr, à l’anglais, avec une assurance qui fait oublier son visage un peu fade et ses obsessions d’universitaire impatiente de retrouver le silence des bibliothèques. Son ardeur, elle la réserve d’abord au travail, une thèse dédiée au Christ dans la littérature française du XXème siècle. Vrai sujet, du reste. On n’en saura pas plus. Pour la séduire, une fois accroché, le narrateur bouscule la doxa, le génie du christianisme, lui affirme-t-il, se fonde sur l’hérésie, le paradoxe du salut par la chute, le sexe, l’interdit. Et ça marche. Jusqu’où ? La vie princière n’est pas le royaume des illusions.

Du langage, de sa puissance sur le désir et même la cristallisation amoureuse, le dernier roman de Marc Pautrel a fait son thème fugué. Je lui emprunte le beau titre de cette chronique, qui rappelle ce que le bonheur possède toujours d’aristocratique. La Vie princière s’encadre dans les limites d’un colloque, toujours le langage… Un lieu de rêve, des orateurs en transit, l’apesanteur le dispute à l’ennui. Car les colloques, c’est tout ou rien, la comédie des vanités, le flux assommant des paroles creuses ou le bonheur de l’inattendu, de l’inentendu. Marc Pautrel, nul doute, en a maintes fois fait l’expérience. Cet écrivain de la première personne, du présent de l’indicatif, de la présence à soi, ne pratique pas l’autofiction pour se fuir. Oui, « je est un autre » ; oui, la vie peut ressembler, un bref instant, à ce qu’on imagine en faire, surtout quand l’assemblage des mots et la projection des pensées remplissent vos jours et une partie de vos nuits. Un colloque donc, international, évidemment, une Babel assourdissante quand l’anglais n’est pas votre fort. C’est le cas du narrateur. À qui parler, de quoi parler, lorsque l’idiome de la globalisation manque à votre arsenal communicatif et que vos convives, un Texan lourdingue, deux Russes bouchés, vous mettent au supplice. Il y a bien cette jeune femme, pas jolie, mais souple, vive, rapide, une acrobate des langues, passant du français à l’italien et, bien sûr, à l’anglais, avec une assurance qui fait oublier son visage un peu fade et ses obsessions d’universitaire impatiente de retrouver le silence des bibliothèques. Son ardeur, elle la réserve d’abord au travail, une thèse dédiée au Christ dans la littérature française du XXème siècle. Vrai sujet, du reste. On n’en saura pas plus. Pour la séduire, une fois accroché, le narrateur bouscule la doxa, le génie du christianisme, lui affirme-t-il, se fonde sur l’hérésie, le paradoxe du salut par la chute, le sexe, l’interdit. Et ça marche. Jusqu’où ? La vie princière n’est pas le royaume des illusions.

Stéphane Guégan

Le dernier gentilhomme des Lettres françaises….

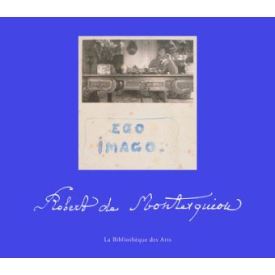

Être aimé, Proust y aspira maladivement dès Condorcet, le comte Robert, au temps de sa splendeur, trouvait suffisant « d’être vu ». Quand l’âge commença à altérer son beau masque de vrai Montesquiou, sa prestance de seigneur d’Artagnan, il préféra l’objectif manipulable des photographes à la parade de ses atours. L’image a toujours été consubstantielle à son être. A rebours de l’actuelle valetaille des « people », Robert ne pose pas, méprise le banal, il fait de la vie un spectacle permanent, jusqu’à dissiper toute frontière entre son existence et la fiction dont il l’enveloppe. Philippe Thiébaut, l’un des meilleurs connaisseurs de celui qui se voulait le plus Montesquiou des Montesquiou, a eu l’idée, bonne idée, de confronter aux souvenirs du gentilhomme de la décadence les innombrables photographies à travers lesquelles il s’est persuadé d’avoir réalisé son rêve d’esthète et d’aristocrate à plein temps, hors du temps. D’un côté, des extraits des Pas Effacés, où Thiébaut à justement reconnu le modèle du journal d’Amiel ; de l’autre, quelques-uns des plus beaux clichés d’Ego Imago, titre sous lequel, tout narcissisme assumé, le comte Robert recueillit et organisa sa mémoire photographique. Sa chambre claire. Né en 1855, mort en 1921, véritable Dorian Gray croqué par Boldini, Whistler ou La Gandara, il fut l’homme de deux siècles, comme Chateaubriand avant lui, le passeur d’une civilisation qui entrerait dans la clandestinité après 1914. Du reste, et Thiébaut l’établit, le désir de se raconter cristallise pendant la guerre. Son entourage craignait d’y être cruellement épinglé ou éreinté. Au contraire, noblesse oblige, l’introspection prévalut. Les Pas effacés, Ego Imago, c’est sa Recherche, sa réponse aux caricatures, à Huysmans, Lorrain, Rostand et même Proust. Face à la mort, le comte Robert gardait ses gants et mettait les formes. Dans le très beau livre qu’elle a consacré à Robert et Marcel, Elisabeth de Clermont-Tonnerre jugeait unique la boulimie photographique de Montesquiou, ne trouvant d’exemple comparable « chez aucune professionnelle beauté. Il n’y a guère que Mme de Castiglione qui posa autant de fois devant les objectifs ». À quoi Thiébaut ajouterait que ces images furent plus qu’un miroir complaisant, la matière mnémonique d’un homme qui finit par se pencher sur ses épais albums comme sur un film plutôt réussi de cape et d’épée (Robert de Montesquiou, Ego Imago, présentation et édition de Philippe Thiébaut, La Bibliothèque des Arts, 49€). SG

Être aimé, Proust y aspira maladivement dès Condorcet, le comte Robert, au temps de sa splendeur, trouvait suffisant « d’être vu ». Quand l’âge commença à altérer son beau masque de vrai Montesquiou, sa prestance de seigneur d’Artagnan, il préféra l’objectif manipulable des photographes à la parade de ses atours. L’image a toujours été consubstantielle à son être. A rebours de l’actuelle valetaille des « people », Robert ne pose pas, méprise le banal, il fait de la vie un spectacle permanent, jusqu’à dissiper toute frontière entre son existence et la fiction dont il l’enveloppe. Philippe Thiébaut, l’un des meilleurs connaisseurs de celui qui se voulait le plus Montesquiou des Montesquiou, a eu l’idée, bonne idée, de confronter aux souvenirs du gentilhomme de la décadence les innombrables photographies à travers lesquelles il s’est persuadé d’avoir réalisé son rêve d’esthète et d’aristocrate à plein temps, hors du temps. D’un côté, des extraits des Pas Effacés, où Thiébaut à justement reconnu le modèle du journal d’Amiel ; de l’autre, quelques-uns des plus beaux clichés d’Ego Imago, titre sous lequel, tout narcissisme assumé, le comte Robert recueillit et organisa sa mémoire photographique. Sa chambre claire. Né en 1855, mort en 1921, véritable Dorian Gray croqué par Boldini, Whistler ou La Gandara, il fut l’homme de deux siècles, comme Chateaubriand avant lui, le passeur d’une civilisation qui entrerait dans la clandestinité après 1914. Du reste, et Thiébaut l’établit, le désir de se raconter cristallise pendant la guerre. Son entourage craignait d’y être cruellement épinglé ou éreinté. Au contraire, noblesse oblige, l’introspection prévalut. Les Pas effacés, Ego Imago, c’est sa Recherche, sa réponse aux caricatures, à Huysmans, Lorrain, Rostand et même Proust. Face à la mort, le comte Robert gardait ses gants et mettait les formes. Dans le très beau livre qu’elle a consacré à Robert et Marcel, Elisabeth de Clermont-Tonnerre jugeait unique la boulimie photographique de Montesquiou, ne trouvant d’exemple comparable « chez aucune professionnelle beauté. Il n’y a guère que Mme de Castiglione qui posa autant de fois devant les objectifs ». À quoi Thiébaut ajouterait que ces images furent plus qu’un miroir complaisant, la matière mnémonique d’un homme qui finit par se pencher sur ses épais albums comme sur un film plutôt réussi de cape et d’épée (Robert de Montesquiou, Ego Imago, présentation et édition de Philippe Thiébaut, La Bibliothèque des Arts, 49€). SG

*Frédéric Vitoux, de l’Académie française, L’Express de Bénarès. À la recherche d’Henry J.-M. Levet, Fayard, 19€ //

**Philippe Sollers, Lettres à Dominique Rolin 1958-1980, édition présentée et annotée par Frans de Haes, Gallimard, 21€. Sur le moment Pompidou, lire l’excellent roman de Philippe Le Guillou, Les Années insulaires, maintenant en Folio Gallimard, 7,70€.

***Marc Pautrel, La Vie princière, L’Infini, Gallimard, 10,50€