Jamais content, Ferdinand… Si on l’écoutait, il n’y aurait pas d’écrivain français plus persécuté que lui. C’est bien simple, Céline complète la trinité du malheur entre François Villon et Charles Baudelaire, frères en génie, frères en avanies. Aux deux extrémités de son existence, le guignon et la malveillance ne l’auraient pas lâché : Voyage au bout de la nuit est frustré du Goncourt 1932 (au profit de Guy Mazeline !!!), et presque trente ans plus tard, le pestiféré de Meudon s’efface, un jour de canicule, nu comme l’innocence, sans avoir reçu la béatification de La Pléiade, son dernier vœu. Céline eut son lot de misères et de dèche, lui qui était loin de détester l’argent, accumula les blessures, au corps, à la tête, à l’âme, souffrit de remords tenaces ou pires, on ne saurait le nier. Mais qui peut croire encore à la mise en scène du naufrage final, ignorer le dandysme inversé du clochard des années 1950, inverse et analogue aux costumes un peu voyants qui entrent très tôt dans sa panoplie de séducteur ? L’Album Louis-Ferdinand Céline, que signe Frédéric Vitoux, nous offre une brève, mais intense et complice, immersion au cœur d’un des auteurs les plus adulés et disputés de l’heure, il nous ouvre aussi sa riche garde-robe (en tous sens) et fouille ainsi sa maîtrise des apparences autant que son fanatisme du style (1). Pour poser, Céline aura posé, bel enfant, bel adolescent à grandes oreilles, bel homme au regard clair, bel officier sans moustache et bel épouvantail de la France foudroyée par deux guerres et une Occupation dont elle eut tant de mal à se relever. L’Album de la Pléiade en déroule le film, les acteurs, les seconds rôles, les extérieurs, les romances et les haines, les grandeurs et les bassesses, voire les graves erreurs d’aiguillage, avec allant, impartialité et jolies surprises. Cette chienne de vie vaut toujours mieux que ses bilans les plus sombres… Double était la difficulté de l’exercice, un sujet très sensible, un objet dangereux, le premier parce que la biographie de Céline demande à ré-apprivoiser ses recoins multiples, le second parce que l’image dont abonde l’Album doit conserver sa valeur propre, ne pas être ravalée au rang de banal appoint. Quoique conscient comme personne des pièges à éviter, l’apologie béate ou la liquidation bienpensante, Vitoux n’a pas cru utile de sacrifier sa verve aux exigences de la vérité, et l’enthousiasme de servir son écrivain de prédilection à l’inventaire non fardé de ses faits et gestes. Car, quitte à parler du machisme de Céline, de son antisémitisme et de son comportement sous la botte, la rigueur, l’histoire et la part du contradictoire doivent être préférées aux jugements expéditifs et aux anachronismes (2). Les manuscrits retrouvés ne sont pas d’un mince apport à cet égard, et Vitoux l’a bien compris. On verra plus loin ce que Guerre et surtout Londres possèdent de littérairement fertile, retenons d’abord combien ils confirment la valeur de thèmes (la santé du sexe libre) et de figures (celle, positive, du médecin juif), qui devaient nourrir la relance romanesque de Céline à partir du grandiose Guignol’s band, et même hanter les pamphlets dont Lucien Combelle, qui condamna leur surenchère incontrôlée en 1942, aimait à citer un des exergues pascaliens : « Dieu est en réparation » (3).

Il y a peut-être du catholique blessé, et certainement du catholique inaccompli chez l’écrivain Céline : « C’est Bloy moins Dieu », écrivait Drieu en 1941. Entendons : Bloy en quête de Dieu. Bernanos, sous le choc du Voyage, s’interroge dès 1932. Ce christianisme inaccessible (Céline, baptisé, ne fut pas un saint pour lui-même à rebours de son cher Baudelaire) doit-il être mis en relation avec la noirceur de son rapport à la vie et, sur le terrain de la politique raciale, avec l’idée funeste et obsessionnelle d’une extradition des Juifs hors de France, à tout le moins hors de l’appareil politique et économique du pays ? Si monstrueux que cela nous apparaisse aujourd’hui, et si détestables que furent les positions de l’écrivain au sortir du Front populaire, il existait des limites à la xénophobie célinienne, empreinte d’hygiénisme affolé, de haine sociale et surtout du « plus-jamais-ça » des pacifistes (Léon Poliakov l’a bien repéré en 1955, rappelle Vitoux). Faut-il répéter que la violence torrentielle de Bagatelles pour un massacre et des Beaux draps, avant et après juin 40 donc, n’équivalait pas à un appel au pogrom et intégrait la conscience de ses excès verbaux et autres, comme Gide l’écrit en avril 1938, après la parution du premier des trois pamphlets. On y croise, du reste, le docteur René Gutmann, ami de Céline, et l’une des voix de cette polyphonie devenue aujourd’hui inaudible, la voix la plus accusatrice de la dérive des mots : « Tu délires Ferdinand […] Je vais te faire interner ! […] Tu nous fouteras la paix… tu retourneras à tes romans… si t’es sage t’auras un crayon… D’abord c’est des insanités… la race ça n’existe plus… c’est des mythes… ». Il faut prêter la plus grande attention à ces médecins juifs, transférés d’un manuscrit à l’autre, entre le milieu des années 1930 et la fin de la guerre, nous disent avec justesse Régis Tettamanzi et Alain Pagès (4). Une bienveillance inattendue enveloppe ainsi le docteur Yugenbitz, proche des macs de Londres, promis à devenir le Clodovitz de Guignol’s band. Dix ans séparent les deux textes, dix ans qui auraient dû pousser Céline à accorder le roman de 1944 aux préjugés et stéréotypes raciaux des pamphlets. Il n’en fut rien, il n’en fit rien. Jacques de Lesdain, le 2 juin 1944, lui reproche publiquement de ne plus « se brûler les doigts aux sujets actuels. Le grand destructeur des Juifs oublie jusqu’à l’existence d’Israël. Qu’a-t-il fait des promesses implicitement contenues dans ses livres précédents ? » On doit à François Gibault, dont la biographie de Céline fit date et reparaît, d’avoir enregistré d’autres réserves de la presse de la Collaboration à l’égard d’un écrivain qui lui confia pourtant ses « lettres ouvertes » les plus compromettantes (5). Outre ceux qui trouvaient immoral, ordurier, son style, certains s’inquiétaient, notamment les énervés de Je suis partout, du moindre fléchissement de l’ardeur antisémite de l’écrivain. Ainsi Henri Poulain regrettait-il que Les Beaux draps ne donnassent pas « la vedette » aux Juifs, comme si l’écrivain avait tenu compte du leur « statut » déjà dégradé par Vichy. Les mêmes folliculaires s’emportèrent contre Guignol’s band quelques semaines avant la Libération de Paris. « On attendait autre chose », résume l’un d’eux. Clodovitz ne passait pas… Ces mêmes journalistes eussent hurlé à la verdeur érotique de Londres, dont Gibault avait deviné, bien avant sa réapparition, ce qu’il révélerait des liens du Céline de 1915-1916 avec le proxénétisme, et de l’énergie, tantôt priapique, tantôt voyeuriste, de l’ex-cuirassier Destouches, amoché, et privé encore de l’écriture salvatrice.

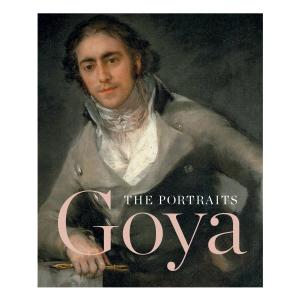

Elle se déchaîne à l’état natif, c’est-à-dire au stade du manuscrit : Londres, resté du plus haut scabreux, le manifeste mieux que Guerre et que La Volonté du Roi Krogold, les deux autres miraculés de l’été 2021, deux récits de renaissance, au sens premier. Guerre est à Balzac et Barbusse ce que Krogold est à Shakespeare et Flaubert : le lecteur assiste d’emblée à une agonie, avant de suivre le héros, soit Ferdinand et ses doubles, en leurs pérégrinations picaresques aux couleurs drues. La langue du haut réalisme n’a pas à être pure, incolore et inodore : Céline dit quelque part qu’on ne peut plus peindre après l’impressionnisme, tueur du faux-jour, comme avant. Parmi les trésors qu’il abandonna à Paris en juin 1944, on retrouva deux dessins de Degas, des danseuses, évidemment. La coupure de presse reproduite par l’Album Céline ne dit pas s’il s’agit d’originaux. L’écrivain avait les moyens de se les offrir. Qu’il ait décidé de ne pas les emporter, à l’instar de ces milliers de feuilles manuscrites séquencées par des pinces à linge, ne laisse aucun doute sur sa conviction qu’il reviendrait vite. De mauvaises langues ont préféré parler d’abandon afin de mieux diminuer, voire d’invalider, la valeur de textes qui ne mériteraient que celle de brouillons, plus ou moins lisibles et licites selon les papilles de chacun. Henri Godard et son éditeur ont tranché autrement et, réordonnant les premiers volumes de La Pléiade, ont fait place aux inédits, avec leurs imperfections, certes, avec leur lave brute surtout, leur mélange de scories, sublimités et force entraînante (6). La beauté du premier jet, c’est la beauté de l’esquisse en peinture. Encore Céline se méfie-t-il de l’instinct, de la spontanéité en art et pas plus que Baudelaire ne cède-t-il à l’illusion de l’écriture automatique (erreur d’un critique qui, en 1944, le comparait à André Breton !). Pour ne pas égaler le diamant de Guignol’s band qu’il prépare inconsciemment, Londres n’en constitue pas le « draft » informe et infâme. D’autres raisons éminentes imposaient la fine réorganisation des tomes I et II de La Pléiade qui vient d’être opérée, la réapparition de scènes distraites de Casse-pipe et celle du « manuscrit de travail » de Mort à Crédit, dont Godard nous rappelle utilement les mésaventures initiales. Jugé obscène à maints endroits, le roman parut tout immaculé des mots gommés ou passages caviardés, et blanchis ironiquement, Céline ayant pris « un malin plaisir » à ne rien masquer des stigmates de la censure (Drieu fera de même, en décembre 1939, lors de la parution mutilée de Gilles). Il existe d’autres témoignages de l’exigence célinienne en matière de musique littéraire, rythme, son, sens. Les familiers de sa correspondance et de ses ratures en sont convaincus depuis fort longtemps. Mais le massif retrouvé, ses perles inattendues, ses ébauches en déshabillé ou plutôt au travail, dépasse les espérances les plus folles. « On n’en finit pas de redécouvrir l’œuvre de Céline », a pu écrire Pascal Fouché, aujourd’hui associé à la refonte de La Pléiade. Sonné par le manuscrit de Voyage, ressurgi en 2001, ce grand connaisseur de l’écrivain ne savait pas si bien dire. Vingt ans plus tard, la féérie crève le plafond de verre, cette épaisse cloison de mystères, de refoulé historique et d’impératif éclaircissement. Alors, Ferdinand, content ?

Stéphane Guégan

(1)Frédéric Vitoux, de l’Académie française, Album Louis-Ferdinand Céline, offert par votre libraire pour tout achat de trois volumes de La Pléiade, Gallimard ; le même auteur et le même éditeur proposent une nouvelle édition, revue et augmentée de La Vie de Céline (Folio, 15,50€), augmentée notamment de l’apport multiple des manuscrits retrouvés. L’exergue emprunté à Ferdinand annonce bien le ton de cette grande biographie, souvent rééditée depuis 1988 : « L’âme n’est chaude que de son mystère » // (2) Voir, au sujet de ses agissements réels ou supposés sous l’Occupation Stéphane Guégan, « Faut-il brûler Céline?« , Revue des deux mondes, mai 2017, p. 13-17 // (3) Sur Lucien Combelle, que François Gibault a souvent interrogé, voir le beau livre de Pierre Assouline (Calmann-Lévy, 1997) et ma notice du Dictionnaire Drieu (Bouquins, 2023) // (4) Voir l’excellente préface de Régis Tettamanzi à son édition de Londres, 2022, Gallimard et Yves Pagès, « Londres : hors champ cosmopolite pour apatrides désenchantés », NRF, printemps 2023, Gallimard, 18€, livraison assortie d’un dossier célinien. Il contient aussi, preuve que Londres va continuer à peser sur l’exégèse, un article d’Alban Cérisier centré sur le personnage de la bien nommée Angèle, incarnation du rut de la vie que Guignol’s band va un peu refroidir. Henri Godard (voir note 6) nous apprend que le manuscrit de Guerre (où la jeune prostituée explose déjà) présentait une allusion biffée : « on aurait dit une juive ». Faut-il rappeler que Céline a eu de nombreuses amantes juives ? Outre le texte désopilant et informé de Philippe Bordas, qui ressuscite le vélo volé de Céline, évaporé même au contraire des manuscrits, mais symbole à riches facettes, le dossier de la NRF exhume une nouvelle inédite (La vieille dégoûtante) ; très antérieure au Voyage, elle frappe par sa prescience de thèmes durables, la police des mœurs et la délation ordinaire // (5) François Gibault, Céline, Bouquins, 32€. D’une information souvent inédite à sa date et de style mordant, ce triptyque (1977-1985), qui attendait de revenir en librairie, contient Le Temps des espérances (1894-1932), Délires et persécutions (1932-1944) et Cavalier de l’Apocalypse (1944-1961). Hautement recommandable. // (6) Céline, Romans 1932-1934 et Romans 1936-1947, édition établie par Henri Godard avec Pascal Fouché et Régis Tettamanzi, Gallimard, La Pléiade, 70,50€ et 78,50€. Notons que La Volonté du roi Krogold a fait l’objet d’une édition séparée, établie par Véronique Chovin, Gallimard, 22 €. // (7) Signalons, sur un sujet plus souvent nommé que glosé, l’essai passionnant de David Labreure, Céline le médecin-écrivain, Bartillat, 25€. « Céline a le sens de la santé», écrivait Drieu en 1941, le fanatisme de l’hygiène, eût-il fallu dire. Cet hygiénisme vient d’un temps, la fin du XIXe siècle, et d’un milieu, la petite bourgeoisie malthusienne et diminuée (une mère boiteuse), qui professent le culte de la santé publique, l’une des préoccupations majeures de la IIIe République. Céline n’a jamais tué en lui le jeune médecin qui précéda l’écrivain et lui survécut marginalement. Sa vocation se situe assez loin de la littérature au départ : les expédients cliniques de 14-18, dont il aurait pu être la victime, et la misère sanitaire et autre des classes populaires le marquèrent à jamais ; les missions de la SDN, la découverte effrayée de l’abrutissement du travail à la chaîne aux USA, et la lecture des mauvais livres agiront sur un terrain favorable aux angoisses de la contamination générale, de la dégénérescence et du péril étranger. Après avoir consacré une thèse vengeresse à Ignace Philippe Semmelweis (1924), avant-courrier occulté de Pasteur, Céline va greffer partout le thème médical, les premiers grands romans, les parias de l’East End londonien et, plus durement, plus obsessionnellement, les pamphlets antisémites. Quand il n’est pas apparenté à un agent de contagion, le juif y est accusé de tirer profit des masses sur-alcoolisées et sur-exploitées. La dénonciation des sanies de toutes natures se fait furieuse, scabreuse et scatologique, écho possible des traumatismes des l’enfance, nous dit David Labreure, dont le savoir et le scalpel font froid dans le dos. Comment concilier le médecin de quartier, le bénédictin de la zone, le samaritain des réprouvés, le propagandiste rageur et l’hygiéniste ou l’artiste aliéné à sa propre cause ? // (8) Voir enfin Stéphane Guégan, « Drieu, politique du roman », Commentaire, n° 182, été 2023. SG