« Au fond, je n’étais qu’un critique d’art », lance Rebatet à ses juges en novembre 1946. Dans une salle électrique, la presse ricane, épiant « les yeux fous » de l’accusé et sa « trouille », autant de motifs à surenchère haineuse. Un critique d’art ! Drôle de manière de sauver sa peau pour ce « mangeur de Juifs », cet indécrottable fasciste de la première heure, « ce gnome à l’œil inquiet, vide, recuit dans le fiel ». On sourit aux ultimes transes d’un homme aux abois, qu’on a déjà condamné. N’avait-il pas « avoué » au fil des Décombres, son best-seller de 1942, d’où l’on tire alors des confessions anticipées ? Ne s’y félicite-t-il pas de ses dispositions précoces à embrasser la cause hitlérienne? Classe 1903, Rebatet n’avait pas fait la guerre, son rejet du vieux monde et des nantis n’en fut que plus virulent : « Comme beaucoup d’autres garçons de mon âge, j’avais, dès la sortie du collège, trouvé chez Maurras, chez Léon Daudet et leur disciples une explication et une confirmation à maintes de mes répugnances instinctives. J’étais en politique du côté de Baudelaire et de Balzac, contre Hugo et Zola, pour « le grand bon sens à la Machiavel » voyant l’humanité telle qu’elle est, contre les divagations du progrès continu et les quatre vents de l’esprit. Je n’avais jamais eu dans les veines un seul globule de sang démocratique. » Un peu plus loin, il ajoutait même une note qui, lors de son procès, magnétisa l’avocat général, une note de 1924, une note à charge désormais : « Nous souffrons depuis la Révolution d’un grave déséquilibre parce que nous avons perdu la notion du chef… J’aspire à la dictature, à un régime sévère et aristocratique. » L’affaire était tranchée avant d’être instruite… Promis au peloton de Brasillach et de Laval, Rebatet est gracié par Vincent Auriol et envoyé à la centrale de Clairvaux en 1947, avant de bénéficier de la loi d’amnistie de janvier 1951.

« Au fond, je n’étais qu’un critique d’art », lance Rebatet à ses juges en novembre 1946. Dans une salle électrique, la presse ricane, épiant « les yeux fous » de l’accusé et sa « trouille », autant de motifs à surenchère haineuse. Un critique d’art ! Drôle de manière de sauver sa peau pour ce « mangeur de Juifs », cet indécrottable fasciste de la première heure, « ce gnome à l’œil inquiet, vide, recuit dans le fiel ». On sourit aux ultimes transes d’un homme aux abois, qu’on a déjà condamné. N’avait-il pas « avoué » au fil des Décombres, son best-seller de 1942, d’où l’on tire alors des confessions anticipées ? Ne s’y félicite-t-il pas de ses dispositions précoces à embrasser la cause hitlérienne? Classe 1903, Rebatet n’avait pas fait la guerre, son rejet du vieux monde et des nantis n’en fut que plus virulent : « Comme beaucoup d’autres garçons de mon âge, j’avais, dès la sortie du collège, trouvé chez Maurras, chez Léon Daudet et leur disciples une explication et une confirmation à maintes de mes répugnances instinctives. J’étais en politique du côté de Baudelaire et de Balzac, contre Hugo et Zola, pour « le grand bon sens à la Machiavel » voyant l’humanité telle qu’elle est, contre les divagations du progrès continu et les quatre vents de l’esprit. Je n’avais jamais eu dans les veines un seul globule de sang démocratique. » Un peu plus loin, il ajoutait même une note qui, lors de son procès, magnétisa l’avocat général, une note de 1924, une note à charge désormais : « Nous souffrons depuis la Révolution d’un grave déséquilibre parce que nous avons perdu la notion du chef… J’aspire à la dictature, à un régime sévère et aristocratique. » L’affaire était tranchée avant d’être instruite… Promis au peloton de Brasillach et de Laval, Rebatet est gracié par Vincent Auriol et envoyé à la centrale de Clairvaux en 1947, avant de bénéficier de la loi d’amnistie de janvier 1951.

Sans le dédouaner de son aversion antirépublicaine et de l’antisémitisme dont il s’est toujours prévalu, peut-on les comprendre aujourd’hui en leur réalité d’époque et leurs nuances oubliées, peut-on lire Rebatet à la lumière d’une histoire qui ne s’était pas encore écrite et qu’il avait cherché, lui et quelques autres, à infléchir en révolutionnaire de droite, peut-on enfin entendre les autres passions du polémiste politique, et notamment son culte de la peinture, égal à celui qu’il rendit, avec le talent que l’on sait, à la musique et au cinéma, comme Boulez et Truffaut le dirent après la guerre, non sans un certain courage ? Du courage, il en a fallu sans doute à Robert Laffont et aux éditeurs du Dossier Rebatet, Pascal Ory et Bénédicte Vergez-Chaignon, auxquels on doit le retour en librairie des Décombres et l’exhumation d’un passionnant Inédit de Clairvaux. Le premier avait reparu, épuré, en 1976 (Jean-Jacques Pauvert), épuré et donc dénaturé. Or tant qu’à relire les Décombres, autant les lire lestés de cette amplificatio propre au verbe pamphlétaire, comme le note Ory. On renverra aussi aux analyses d’Antoine Compagnon dans ses Antimodernes. Quelle que soit la verve de Rebatet, talent que lui reconnaissaient Paulhan et Bernard Frank, elle s’inscrit dans un courant venu de Joseph de Maistre. La possibilité d’accéder au texte princeps induit également celle d’en reprendre la mesure. Ce n’est pas le parfait vade-mecum du collabo puisque Rebatet y narre sa jeunesse frondeuse, son détachement d’un Maurras devenu trop antiallemand, la radicalisation de Je suis partout en 1936, l’approbation des accords de Munich par adhésion au nazisme et l’expérience traumatisante d’une guerre perdue d’avance. La défaite, en somme, ne fut que l’addition à payer d’un mal et d’un échec antérieurs à juin 1940, antérieurs et internes au pays.

Sans le dédouaner de son aversion antirépublicaine et de l’antisémitisme dont il s’est toujours prévalu, peut-on les comprendre aujourd’hui en leur réalité d’époque et leurs nuances oubliées, peut-on lire Rebatet à la lumière d’une histoire qui ne s’était pas encore écrite et qu’il avait cherché, lui et quelques autres, à infléchir en révolutionnaire de droite, peut-on enfin entendre les autres passions du polémiste politique, et notamment son culte de la peinture, égal à celui qu’il rendit, avec le talent que l’on sait, à la musique et au cinéma, comme Boulez et Truffaut le dirent après la guerre, non sans un certain courage ? Du courage, il en a fallu sans doute à Robert Laffont et aux éditeurs du Dossier Rebatet, Pascal Ory et Bénédicte Vergez-Chaignon, auxquels on doit le retour en librairie des Décombres et l’exhumation d’un passionnant Inédit de Clairvaux. Le premier avait reparu, épuré, en 1976 (Jean-Jacques Pauvert), épuré et donc dénaturé. Or tant qu’à relire les Décombres, autant les lire lestés de cette amplificatio propre au verbe pamphlétaire, comme le note Ory. On renverra aussi aux analyses d’Antoine Compagnon dans ses Antimodernes. Quelle que soit la verve de Rebatet, talent que lui reconnaissaient Paulhan et Bernard Frank, elle s’inscrit dans un courant venu de Joseph de Maistre. La possibilité d’accéder au texte princeps induit également celle d’en reprendre la mesure. Ce n’est pas le parfait vade-mecum du collabo puisque Rebatet y narre sa jeunesse frondeuse, son détachement d’un Maurras devenu trop antiallemand, la radicalisation de Je suis partout en 1936, l’approbation des accords de Munich par adhésion au nazisme et l’expérience traumatisante d’une guerre perdue d’avance. La défaite, en somme, ne fut que l’addition à payer d’un mal et d’un échec antérieurs à juin 1940, antérieurs et internes au pays.

La plume de Rebatet, si ferme soit-elle, si habile aux longues périodes proustiennes (l’un des modèles de sa jeunesse), aime à s’emballer, télescoper le noble et le vil, l’admiration et la vitupération. Arme de combat, l’invective fait loi. Au moment de son procès, très sincèrement et très logiquement, il ne pourra qu’en admettre les excès, devenus sans objet au regard d’un avenir qui s’était soudain refermé. Mais Les Décombres surprennent aussi par le soin, inverse, avec lequel Rebatet marque, par exemple, sa distance à l’égard de ce qu’il nomme l’outrance du germanisme nazi et l’aryanisation mortifère du cinéma issu de l’expressionnisme cosmopolite des années 20. Plus sensible à la vision raciale du monde qu’un Maurras, il se montre capable, comme lui, de séparer le bon Juif du mauvais, le nocif du grand artiste, pour suivre un distinguo que ses articles de Je suis partout, surtout à partir de la fin 1943 et du départ de Brasillach, préfèrent oublier. À cette époque de bascule et de furie antibolchevique redoublée, le critique d’art se réveille. Nous avons dit ailleurs (Chronique des années noires, 2012) ce que l’histoire de l’art peut tirer de ses articles portés par une véhémence désespérée. Le chapitre VII de L’Inédit de Clairvaux – suite inaboutie des Décombres – mérite la même attention. Là se déploie l’expertise de Rebatet en matière picturale. Des Le Nain à Van Gogh, de Paul Jamot qu’il fréquenta à Camille Mauclair qu’il étrille, de son tableau du Montparnasse des années folles aux galeries de l’Occupation, sa parole a conservé valeur de témoignage. Voilà un secret et un mystère qui auraient pu rejoindre ceux du dernier livre de Bénédicte Vergez-Chaignon, l’excellente biographe de Pétain (Perrin, 2014). Ce dernier ne pouvait pas manquer à l’appel des personnalités dont l’historienne de Vichy, familière des archives, interroge aussi bien la vie politique, sous tension, que la mort souvent violente. Ses chapitres sur l’entrée de l’Aiglon aux Invalides, le calamiteux procès de Laval et les fluctuations de Darnand, hésitant jusqu’au bout entre Londres et la Waffen-SS, sont excellents. En effet, ils tiennent compte des contradictions du régime, de son patriotisme paradoxal et d’une époque à la fois moins docile et plus soumise aux exigences d’Hitler qu’on le profère aujourd’hui, afin de mieux accabler, en bloc, les hommes de Vichy. Raymond Aron, en son temps, ne commit pas cette erreur. Tout ce qui touche au statut et au destin des Juifs souffre, en revanche, de la vulgate paxtonienne. Les magnifiques travaux du rabbin Alain Michel et de Jacques Semelin, non mentionnés en bibliographie, autorisent aujourd’hui une tout autre approche du sujet. A cet égard, on ne saurait trop applaudir à la décision du gouvernement actuel, justement soucieux de la dignité nationale, d’ouvrir davantage les archives de Vichy et de l’épuration aux historiens. Stéphane Guégan

La plume de Rebatet, si ferme soit-elle, si habile aux longues périodes proustiennes (l’un des modèles de sa jeunesse), aime à s’emballer, télescoper le noble et le vil, l’admiration et la vitupération. Arme de combat, l’invective fait loi. Au moment de son procès, très sincèrement et très logiquement, il ne pourra qu’en admettre les excès, devenus sans objet au regard d’un avenir qui s’était soudain refermé. Mais Les Décombres surprennent aussi par le soin, inverse, avec lequel Rebatet marque, par exemple, sa distance à l’égard de ce qu’il nomme l’outrance du germanisme nazi et l’aryanisation mortifère du cinéma issu de l’expressionnisme cosmopolite des années 20. Plus sensible à la vision raciale du monde qu’un Maurras, il se montre capable, comme lui, de séparer le bon Juif du mauvais, le nocif du grand artiste, pour suivre un distinguo que ses articles de Je suis partout, surtout à partir de la fin 1943 et du départ de Brasillach, préfèrent oublier. À cette époque de bascule et de furie antibolchevique redoublée, le critique d’art se réveille. Nous avons dit ailleurs (Chronique des années noires, 2012) ce que l’histoire de l’art peut tirer de ses articles portés par une véhémence désespérée. Le chapitre VII de L’Inédit de Clairvaux – suite inaboutie des Décombres – mérite la même attention. Là se déploie l’expertise de Rebatet en matière picturale. Des Le Nain à Van Gogh, de Paul Jamot qu’il fréquenta à Camille Mauclair qu’il étrille, de son tableau du Montparnasse des années folles aux galeries de l’Occupation, sa parole a conservé valeur de témoignage. Voilà un secret et un mystère qui auraient pu rejoindre ceux du dernier livre de Bénédicte Vergez-Chaignon, l’excellente biographe de Pétain (Perrin, 2014). Ce dernier ne pouvait pas manquer à l’appel des personnalités dont l’historienne de Vichy, familière des archives, interroge aussi bien la vie politique, sous tension, que la mort souvent violente. Ses chapitres sur l’entrée de l’Aiglon aux Invalides, le calamiteux procès de Laval et les fluctuations de Darnand, hésitant jusqu’au bout entre Londres et la Waffen-SS, sont excellents. En effet, ils tiennent compte des contradictions du régime, de son patriotisme paradoxal et d’une époque à la fois moins docile et plus soumise aux exigences d’Hitler qu’on le profère aujourd’hui, afin de mieux accabler, en bloc, les hommes de Vichy. Raymond Aron, en son temps, ne commit pas cette erreur. Tout ce qui touche au statut et au destin des Juifs souffre, en revanche, de la vulgate paxtonienne. Les magnifiques travaux du rabbin Alain Michel et de Jacques Semelin, non mentionnés en bibliographie, autorisent aujourd’hui une tout autre approche du sujet. A cet égard, on ne saurait trop applaudir à la décision du gouvernement actuel, justement soucieux de la dignité nationale, d’ouvrir davantage les archives de Vichy et de l’épuration aux historiens. Stéphane Guégan

*Le Dossier Rebatet. Les Décombres. L’Inédit de Clairvaux, édition établie et annotée par Bénédicte Vergez-Chaignon. Préface de Pacal Ory, Robert Laffont, Bouquins 30€

*Bénédicte Vergez-Chaignon, Les Secrets de Vichy, Perrin, 22€

Pour rester dans le ton

C’est fou le nombre d’intellectuels juifs, de gauche et de droite, à avoir soutenu Céline dans sa reconquête, plutôt mal vue alors, de la scène parisienne à partir de 1948. On préfère ne pas en parler, bien sûr. Paul Lévy fut l’un de ces esprits supérieurs qui prirent fait et cause pour le pestiféré du Danemark. À oublier les faits, on comprend mal aussi comment Pierre Monnier épaula à son tour la résurrection littéraire du « furieux » Ferdinand. Avant de croiser l’exilé, toujours en attente d’un jugement qui finirait par lui être favorable, le jeune Monnier (classe 1911) avait été maurrassien et lié à l’équipe de l’éphémère Insurgé, où il se frotta à Maulnier et Blanchot (lesquels avait travaillé au Rempart, en 1933, sous la direction de Paul Lévy). Il fera aussi un bref passage, sous Vichy, au ministère de la Jeunesse. Relançant Aux Écoutes en 1947, Lévy l’emploie comme illustrateur et ouvre ses colonnes à la cause de Céline. Ce n’est pas fini… Parallèlement à Paulhan et aux Cahiers de La Pléiade dès décembre 1948, Monnier entreprend de rééditer le Voyage et Mort à crédit, préalables à la publication d’inédits (Casse-Pipe), d’abord avec l’homme des éditions Froissart (maison des jeunes hussards), puis seul, seul face au tempétueux et injuste Céline. Leur correspondance, qui reparaît après un sérieux et salutaire toilettage, tonne des éclats continus du grand écrivain, si peu amène avec son complice de « galère » (son mot). Elle se place à côté des lettres échangées avec Milton Hindus, autre intellectuel juif à s’être porté au secours d’un écrivain qu’il considérait comme le plus grand que la France ait produit depuis Proust. SG

C’est fou le nombre d’intellectuels juifs, de gauche et de droite, à avoir soutenu Céline dans sa reconquête, plutôt mal vue alors, de la scène parisienne à partir de 1948. On préfère ne pas en parler, bien sûr. Paul Lévy fut l’un de ces esprits supérieurs qui prirent fait et cause pour le pestiféré du Danemark. À oublier les faits, on comprend mal aussi comment Pierre Monnier épaula à son tour la résurrection littéraire du « furieux » Ferdinand. Avant de croiser l’exilé, toujours en attente d’un jugement qui finirait par lui être favorable, le jeune Monnier (classe 1911) avait été maurrassien et lié à l’équipe de l’éphémère Insurgé, où il se frotta à Maulnier et Blanchot (lesquels avait travaillé au Rempart, en 1933, sous la direction de Paul Lévy). Il fera aussi un bref passage, sous Vichy, au ministère de la Jeunesse. Relançant Aux Écoutes en 1947, Lévy l’emploie comme illustrateur et ouvre ses colonnes à la cause de Céline. Ce n’est pas fini… Parallèlement à Paulhan et aux Cahiers de La Pléiade dès décembre 1948, Monnier entreprend de rééditer le Voyage et Mort à crédit, préalables à la publication d’inédits (Casse-Pipe), d’abord avec l’homme des éditions Froissart (maison des jeunes hussards), puis seul, seul face au tempétueux et injuste Céline. Leur correspondance, qui reparaît après un sérieux et salutaire toilettage, tonne des éclats continus du grand écrivain, si peu amène avec son complice de « galère » (son mot). Elle se place à côté des lettres échangées avec Milton Hindus, autre intellectuel juif à s’être porté au secours d’un écrivain qu’il considérait comme le plus grand que la France ait produit depuis Proust. SG

Céline, Lettres à Pierre Monnier 1948-1952, édition de Jean-Paul Louis, Gallimard, 31€.

François Gibault a-t-il autant de péchés sur la conscience qu’il ait senti besoin de donner une suite à son magnifique Libera me ? L’exergue emprunté à Camus, en outre, nous rappelle que le Jugement dernier a « lieu tous les jours ». Quelle que soit la raison profonde de ce besoin d’absoute, on dévore son livre avec le même entrain diabolique que le premier volume. Trop heureux de vivre, Gibault ne demande pas à ses souvenirs, qu’il égrène en hédoniste à principes, de quoi alimenter la nostalgie des années 1950-1980. On le lui pardonnerait pourtant. Jeune et brillant avocat, marqué par son courage lors de la liquidation de l’Algérie où il a servi, il devait se rendre vite célèbre par d’autres causes « difficiles », sa biographie de Céline et ses fréquentations œcuméniques, Lucette Destouches comme Lucien Combelle, Buffet comme Dubuffet, Sagan comme Bob Westhof…. Le beau monde, le grand monde, le milieu littéraire, le barreau, tout y passe avec moins de cruauté que sa réputation ne lui en prête. Il se montre même trop indulgent envers certaines personnes qui ne le méritent pas. Daumier et Watteau se disputent alors sa verve. Fidèle en amitié, Gibault préfère flatter son entourage, au besoin, que le blesser. Il n’exige pas, certes, qu’on le croie sur parole. Mais il a vu tellement d’horreurs, défendu tant de gens et appris d’eux, qu’il pèse les âmes avec tact et conserve même une certaine confiance en l’avenir, ce sombre horizon peuplé d’inutiles et d’importuns, qui n’ont ni son style, ni sa large compréhension des choses et de l’histoire. De bout en bout, Libera Me respecte l’esprit de jouissance et l’esprit de justice de son auteur. Ses pages sur Céline, Drieu et Maurice Ronet sont superbes, de même que ses considérations sur Charlie Hebdo, Houellebecq, le lieutenant Degueldre ou le procès de Laval. Croustillantes sont enfin les anecdotes qui touchent à Morand, Maulnier et Pierre Combescot. Quant à ses amis de l’Académie, de Pierre Nora à Jean-Marie Rouart, d’Yves Pouliquen à Pierre Rosenberg, ils seront heureux d’être immortalisés une seconde fois. Il ne reste plus qu’à espérer une suite à cette suite. SG // François Gibault, Libera me. Suite et fin, Gallimard, 19,50€

François Gibault a-t-il autant de péchés sur la conscience qu’il ait senti besoin de donner une suite à son magnifique Libera me ? L’exergue emprunté à Camus, en outre, nous rappelle que le Jugement dernier a « lieu tous les jours ». Quelle que soit la raison profonde de ce besoin d’absoute, on dévore son livre avec le même entrain diabolique que le premier volume. Trop heureux de vivre, Gibault ne demande pas à ses souvenirs, qu’il égrène en hédoniste à principes, de quoi alimenter la nostalgie des années 1950-1980. On le lui pardonnerait pourtant. Jeune et brillant avocat, marqué par son courage lors de la liquidation de l’Algérie où il a servi, il devait se rendre vite célèbre par d’autres causes « difficiles », sa biographie de Céline et ses fréquentations œcuméniques, Lucette Destouches comme Lucien Combelle, Buffet comme Dubuffet, Sagan comme Bob Westhof…. Le beau monde, le grand monde, le milieu littéraire, le barreau, tout y passe avec moins de cruauté que sa réputation ne lui en prête. Il se montre même trop indulgent envers certaines personnes qui ne le méritent pas. Daumier et Watteau se disputent alors sa verve. Fidèle en amitié, Gibault préfère flatter son entourage, au besoin, que le blesser. Il n’exige pas, certes, qu’on le croie sur parole. Mais il a vu tellement d’horreurs, défendu tant de gens et appris d’eux, qu’il pèse les âmes avec tact et conserve même une certaine confiance en l’avenir, ce sombre horizon peuplé d’inutiles et d’importuns, qui n’ont ni son style, ni sa large compréhension des choses et de l’histoire. De bout en bout, Libera Me respecte l’esprit de jouissance et l’esprit de justice de son auteur. Ses pages sur Céline, Drieu et Maurice Ronet sont superbes, de même que ses considérations sur Charlie Hebdo, Houellebecq, le lieutenant Degueldre ou le procès de Laval. Croustillantes sont enfin les anecdotes qui touchent à Morand, Maulnier et Pierre Combescot. Quant à ses amis de l’Académie, de Pierre Nora à Jean-Marie Rouart, d’Yves Pouliquen à Pierre Rosenberg, ils seront heureux d’être immortalisés une seconde fois. Il ne reste plus qu’à espérer une suite à cette suite. SG // François Gibault, Libera me. Suite et fin, Gallimard, 19,50€

De la révolution de l’exécutif qui a accouché de notre régime politique, De Gaulle fut l’acteur décisif. Et 1958, selon la vulgate, en serait le moment et l’expression. Coup d’état, fascisme et autres noms d’oiseau, l’adversaire n’eut pas de formules trop fortes pour conspuer le « retour » du général. Belle erreur d’appréciation, se dit-on en lisant la somme de Nicolas Roussellier et son analyse du renversement des pouvoirs au sortir de l’Occupation allemande. La Chambre est déjà condamnée à céder la plupart de ses prérogatives au Président de la République. Les guerres ne produisent pas toutes les mêmes effets. La terrible défaite de 1870 avait jeté le discrédit sur Napoléon III et le césarisme. Celle de 1914 entraîna celui du haut commandement militaire, ignorant des réalités du terrain et des boucheries consécutives aux ordres donnés à distance. La crise du printemps 1940 montra elle les limites du gouvernement face au défaitisme des supposés chefs de guerre. Reynaud, comme le dira De Gaulle, ne parvint pas à prendre sous son « autorité personnelle et directe l’ensemble des organismes militaires ». Affranchie de toute contrainte constitutionnelle, nourrie par la philosophie gaullienne de l’action, l’expérience de la France libre, Roussellier le souligne fermement, ouvre la possibilité d’une conjonction renouvelée, opératoire, et enfin efficace du militaire et du civil, expérience aussi déterminante que le bilan que De Gaulle avait tiré du premier conflit mondial. Par manque effrayant d’unité de marche entre l’infanterie et l’artillerie, des millions d’hommes s’étaient fait tuer « comme des mouches dans des toiles d’araignée ». On notera enfin, avec l’historien scrupuleux, les effets moins heureux du volontarisme de l’après-Vichy, la pagaille des 18 mois du gouvernement provisoire et le passage en bloc de réformes sociales qui auraient mérité d’être moins brutales. De Gaulle démissionna, son heure devait sonner à nouveau, douze ans plus tard. SG // Nicolas Roussellier, La Force de gouverner. Le Pouvoir exécutif en France XIXe-XXIe siècles, Gallimard, 34,50€

De la révolution de l’exécutif qui a accouché de notre régime politique, De Gaulle fut l’acteur décisif. Et 1958, selon la vulgate, en serait le moment et l’expression. Coup d’état, fascisme et autres noms d’oiseau, l’adversaire n’eut pas de formules trop fortes pour conspuer le « retour » du général. Belle erreur d’appréciation, se dit-on en lisant la somme de Nicolas Roussellier et son analyse du renversement des pouvoirs au sortir de l’Occupation allemande. La Chambre est déjà condamnée à céder la plupart de ses prérogatives au Président de la République. Les guerres ne produisent pas toutes les mêmes effets. La terrible défaite de 1870 avait jeté le discrédit sur Napoléon III et le césarisme. Celle de 1914 entraîna celui du haut commandement militaire, ignorant des réalités du terrain et des boucheries consécutives aux ordres donnés à distance. La crise du printemps 1940 montra elle les limites du gouvernement face au défaitisme des supposés chefs de guerre. Reynaud, comme le dira De Gaulle, ne parvint pas à prendre sous son « autorité personnelle et directe l’ensemble des organismes militaires ». Affranchie de toute contrainte constitutionnelle, nourrie par la philosophie gaullienne de l’action, l’expérience de la France libre, Roussellier le souligne fermement, ouvre la possibilité d’une conjonction renouvelée, opératoire, et enfin efficace du militaire et du civil, expérience aussi déterminante que le bilan que De Gaulle avait tiré du premier conflit mondial. Par manque effrayant d’unité de marche entre l’infanterie et l’artillerie, des millions d’hommes s’étaient fait tuer « comme des mouches dans des toiles d’araignée ». On notera enfin, avec l’historien scrupuleux, les effets moins heureux du volontarisme de l’après-Vichy, la pagaille des 18 mois du gouvernement provisoire et le passage en bloc de réformes sociales qui auraient mérité d’être moins brutales. De Gaulle démissionna, son heure devait sonner à nouveau, douze ans plus tard. SG // Nicolas Roussellier, La Force de gouverner. Le Pouvoir exécutif en France XIXe-XXIe siècles, Gallimard, 34,50€

Bonne fille, la guerre frappe les hommes indifféremment. Ainsi nombre de peintres, en dehors d’embusqués célèbres, subirent-ils le feu en 1914. C’est le cas du grand-père de Stefan Hertmans, un Gantois catholique, jeté sur le front belge, le pire, à 23 ans. Soudain la vie d’artiste s’effondra, un monde s’écroulait, un monde où Titien, Velazquez et Rembrandt semblaient avoir perdu leur raison d’être. Urbain Martien n’a pas voulu peindre sa guerre, mauvais sujet, selon lui, mais il en a enfermé l’horreur, par exorcisme, dans une suite de carnets rétrospectifs. Stefan Hertmans aura mis trente ans à les ouvrir et à comprendre la nécessité d´y puiser la matière d’un roman vrai, un roman net, brut, émouvant, proche par moments du Giono de Recherche de pureté. S’il nous touche et connaît en ce moment un succès mondial, c’est qu’il pose aussi la question de l’art comme « réconfort » ou, dirait Baudelaire, comme « consolation ». Des tranchées décrites à vif et de l’absurde surgissent donc les questions essentielles. L’omniprésence de la faucheuse avide n’y peut rien. Tel est l’homme de la guerre ou l’homme des camps en proie à son animalisation, il résiste. À l’instar des carnets d’Urbain, ce roman fourmille d’images, de tableaux, jusqu’à cette lumière chaude qui réchauffait les rats humains dans le couloir de la mort, une lumière qu’Urbain ne pouvait s’empêcher de comparer à celle de Goya. SG // Stefan Hertmans, Guerre et térébenthine, Gallimard, 25€

Bonne fille, la guerre frappe les hommes indifféremment. Ainsi nombre de peintres, en dehors d’embusqués célèbres, subirent-ils le feu en 1914. C’est le cas du grand-père de Stefan Hertmans, un Gantois catholique, jeté sur le front belge, le pire, à 23 ans. Soudain la vie d’artiste s’effondra, un monde s’écroulait, un monde où Titien, Velazquez et Rembrandt semblaient avoir perdu leur raison d’être. Urbain Martien n’a pas voulu peindre sa guerre, mauvais sujet, selon lui, mais il en a enfermé l’horreur, par exorcisme, dans une suite de carnets rétrospectifs. Stefan Hertmans aura mis trente ans à les ouvrir et à comprendre la nécessité d´y puiser la matière d’un roman vrai, un roman net, brut, émouvant, proche par moments du Giono de Recherche de pureté. S’il nous touche et connaît en ce moment un succès mondial, c’est qu’il pose aussi la question de l’art comme « réconfort » ou, dirait Baudelaire, comme « consolation ». Des tranchées décrites à vif et de l’absurde surgissent donc les questions essentielles. L’omniprésence de la faucheuse avide n’y peut rien. Tel est l’homme de la guerre ou l’homme des camps en proie à son animalisation, il résiste. À l’instar des carnets d’Urbain, ce roman fourmille d’images, de tableaux, jusqu’à cette lumière chaude qui réchauffait les rats humains dans le couloir de la mort, une lumière qu’Urbain ne pouvait s’empêcher de comparer à celle de Goya. SG // Stefan Hertmans, Guerre et térébenthine, Gallimard, 25€

Goya et ses amis libéraux choisirent de « collaborer » avec l’envahisseur français entre 1808 et 1814. Le trône de Joseph Bonaparte et sa gouvernance éclairée leur semblaient préférables à l’absolutisme que le futur Ferdinand VII incarnait déjà à leurs yeux. Le déchirement que ces patriotes espagnols ressentirent n’en fut pas moins certain, et on comprend que Paul Morand ait dépeint leur situation dans Le Flagellant de Séville (1951), l’un de ses plus beaux livres. Son parallèle reste à méditer… D’autant plus que Goya et son fils furent épurés, c’est-à-dire blanchis au terme d’une enquête qui dura plus d’un an. Le peintre eut à répondre de la fidélité qu’il avait jurée à Joseph et des tableaux qu’il réalisa pour le frère de Napoléon. Palimpseste qui en dit long, l’un d’entre eux a été révélé par la radiographie sous un portrait équestre de Wellington, vainqueur des Français en 1813-14. Le fil politique n’est pas la moindre vertu de la sublime exposition de Londres. Xavier Bray, son commissaire, a l’art de mêler les plaisirs de l’œil et ceux de l’intelligence. Ayant réussi à renouveler notre vision du Greco et de Zurbaran, il nous montre aujourd’hui en Goya autre chose que l’annonce de Manet et de la supposée peinture pure. Le choix du portrait se révèle payant, car il oblige, plus que les gravures et les petites toiles peintes pour soi, à réexaminer la carrière d’un artiste de cour, moins versatile que, paradoxalement, fidèle à soi. La manière dont Xavier Bray élargit la lecture historique et le corpus de son sujet fait de son catalogue un outil désormais indispensable pour la connaissance du portrait européen des années 1780-1820. Goya, a écrit son fils, eut pour maîtres Velázquez, Rembrandt et la Nature. Force est d’étendre le réseau d’influences et d’émulation aux Anglais (Gainsborough, Wright of Derby, l’américain West) et peut-être aux Français (à travers la mode pré et post révolutionnaire et peut-être l’influence de Vigée Le Brun). Goya sut aussi bien faire briller l’intelligence de son cercle éclairé (Iriarte et Jovellanos ont donné lieu à des chefs-d’œuvre) que les derniers feux de la couronne d’Espagne. En 1800, la famille de Charles IV, dans sa fière laideur et son réformisme indéniable, oppose naïvement au premier Consul la poussière sublime d’un pouvoir bien écorné. Plus grave, Ferdinand VII, bardé de regalia en 1815, a l’air d’un conspirateur agrippé à de vains accessoires. Logiquement, mais avec des œuvres peu vues en exposition et peu glosées, le parcours de Londres et son catalogue se referment sur les exilés libéraux, réfugiés à Bordeaux après 1814, loin de l’Inquisition qu’avait restaurée un roi contrefait et sans grand avenir. Bordeaux où Goya, l’esprit libre, choisit de mourir en avril 1828, cinq ans, presque jour pour jour, après l’expédition d’Espagne voulue par Louis XVIII et Chateaubriand, volant au secours de Ferdinand. Des fidèles, eux aussi. SG // Xavier Bray (dir.), Goya. The Portraits, The National Gallery Publishing, 19,90£.

Goya et ses amis libéraux choisirent de « collaborer » avec l’envahisseur français entre 1808 et 1814. Le trône de Joseph Bonaparte et sa gouvernance éclairée leur semblaient préférables à l’absolutisme que le futur Ferdinand VII incarnait déjà à leurs yeux. Le déchirement que ces patriotes espagnols ressentirent n’en fut pas moins certain, et on comprend que Paul Morand ait dépeint leur situation dans Le Flagellant de Séville (1951), l’un de ses plus beaux livres. Son parallèle reste à méditer… D’autant plus que Goya et son fils furent épurés, c’est-à-dire blanchis au terme d’une enquête qui dura plus d’un an. Le peintre eut à répondre de la fidélité qu’il avait jurée à Joseph et des tableaux qu’il réalisa pour le frère de Napoléon. Palimpseste qui en dit long, l’un d’entre eux a été révélé par la radiographie sous un portrait équestre de Wellington, vainqueur des Français en 1813-14. Le fil politique n’est pas la moindre vertu de la sublime exposition de Londres. Xavier Bray, son commissaire, a l’art de mêler les plaisirs de l’œil et ceux de l’intelligence. Ayant réussi à renouveler notre vision du Greco et de Zurbaran, il nous montre aujourd’hui en Goya autre chose que l’annonce de Manet et de la supposée peinture pure. Le choix du portrait se révèle payant, car il oblige, plus que les gravures et les petites toiles peintes pour soi, à réexaminer la carrière d’un artiste de cour, moins versatile que, paradoxalement, fidèle à soi. La manière dont Xavier Bray élargit la lecture historique et le corpus de son sujet fait de son catalogue un outil désormais indispensable pour la connaissance du portrait européen des années 1780-1820. Goya, a écrit son fils, eut pour maîtres Velázquez, Rembrandt et la Nature. Force est d’étendre le réseau d’influences et d’émulation aux Anglais (Gainsborough, Wright of Derby, l’américain West) et peut-être aux Français (à travers la mode pré et post révolutionnaire et peut-être l’influence de Vigée Le Brun). Goya sut aussi bien faire briller l’intelligence de son cercle éclairé (Iriarte et Jovellanos ont donné lieu à des chefs-d’œuvre) que les derniers feux de la couronne d’Espagne. En 1800, la famille de Charles IV, dans sa fière laideur et son réformisme indéniable, oppose naïvement au premier Consul la poussière sublime d’un pouvoir bien écorné. Plus grave, Ferdinand VII, bardé de regalia en 1815, a l’air d’un conspirateur agrippé à de vains accessoires. Logiquement, mais avec des œuvres peu vues en exposition et peu glosées, le parcours de Londres et son catalogue se referment sur les exilés libéraux, réfugiés à Bordeaux après 1814, loin de l’Inquisition qu’avait restaurée un roi contrefait et sans grand avenir. Bordeaux où Goya, l’esprit libre, choisit de mourir en avril 1828, cinq ans, presque jour pour jour, après l’expédition d’Espagne voulue par Louis XVIII et Chateaubriand, volant au secours de Ferdinand. Des fidèles, eux aussi. SG // Xavier Bray (dir.), Goya. The Portraits, The National Gallery Publishing, 19,90£.

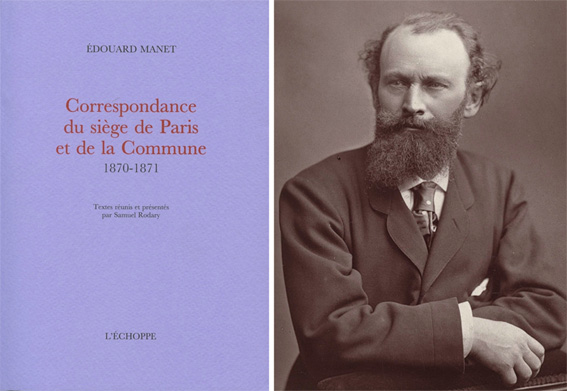

Ce jour-même et le 21, dans deux lettre superbes au graveur Bracquemond, expédiées depuis Arcachon, Manet dénonce et l’assassinat des généraux Lecomte et Thomas par les insurgés, et le choix de Thiers de ne pas avoir ramené le gouvernement et l’Assemblée à Paris. Dans les semaines suivantes, qui verront la politique du pire s’installer des deux côtés, Gustave se mêle aux dernières tentatives de réconciliation entre Versailles et la Commune. Au sein de la Ligue d’union républicaine pour les droits de Paris, et donc aux côtés de Clemenceau et Lockroy, Gustave bataille ferme. En vain, le 18 avril, c’est l’échec définitif. Viendra le silence de mai, puis l’écrasement de la Commune, une répression si brutale que le peintre, rentré début juin, pourra dire son écœurement au frère de Berthe Morisot… Peu avant qu’il ne donne à son profond dégoût de la boucherie versaillaise la forme de deux estampes clandestines, il songe à remettre le pied au Salon de 1872, où il devait exposer Le Repos de Providence et surtout Le Combat du Kearsarge et de l’Alabama, toile ancienne et comme réinvestie, où se réaffirmait son patriotisme intact. Par un de ces décrets du Ciel que les mortels doivent accepter sans chercher à les comprendre, dirait le grand Pascal, le tableau de Philadelphie revient à Paris et domine de sa fulgurance la passionnante exposition Durand-Ruel. Ce miracle ne venant pas seul, d’autres

Ce jour-même et le 21, dans deux lettre superbes au graveur Bracquemond, expédiées depuis Arcachon, Manet dénonce et l’assassinat des généraux Lecomte et Thomas par les insurgés, et le choix de Thiers de ne pas avoir ramené le gouvernement et l’Assemblée à Paris. Dans les semaines suivantes, qui verront la politique du pire s’installer des deux côtés, Gustave se mêle aux dernières tentatives de réconciliation entre Versailles et la Commune. Au sein de la Ligue d’union républicaine pour les droits de Paris, et donc aux côtés de Clemenceau et Lockroy, Gustave bataille ferme. En vain, le 18 avril, c’est l’échec définitif. Viendra le silence de mai, puis l’écrasement de la Commune, une répression si brutale que le peintre, rentré début juin, pourra dire son écœurement au frère de Berthe Morisot… Peu avant qu’il ne donne à son profond dégoût de la boucherie versaillaise la forme de deux estampes clandestines, il songe à remettre le pied au Salon de 1872, où il devait exposer Le Repos de Providence et surtout Le Combat du Kearsarge et de l’Alabama, toile ancienne et comme réinvestie, où se réaffirmait son patriotisme intact. Par un de ces décrets du Ciel que les mortels doivent accepter sans chercher à les comprendre, dirait le grand Pascal, le tableau de Philadelphie revient à Paris et domine de sa fulgurance la passionnante exposition Durand-Ruel. Ce miracle ne venant pas seul, d’autres