Je n’avais jamais noté que le serre-tête du Chanteur espagnol (ill. 1) de Manet était de ce rose qui, ami du noir, enchanta Baudelaire en 1861. Car le poète fut de ceux qui, tels Legros et Whistler, transformèrent en événement la première apparition de l’artiste au Salon. Une « vive sensation », c’est ce que Baudelaire avoue, en septembre 1862, avoir éprouvé sous l’emprise du tableau. Théophile Gautier, en 1861, avait montré plus de verve et plus de finesse critique. Quelle que fût sa dette envers Velázquez et Goya, Manet ne s’était pas borné à importer « le génie espagnol », il avait peint en Français un Espagnol moderne, dit Gautier, comme le signalaient pantalon et espadrilles, et non une figure de fantaisie ou de « romance » sentimentale. Le choc, venu du décalage calculé au stéréotype, est plus brutal, au Salon de 1861, que la toile affiche simultanément la part de fiction qui anime toute image, se voulût-elle réaliste. Ultime audace, le papelito qui achève de se consumer au pied du guitarero se saisit du présent, nous introduit dans le temps du tableau, que chaque regard réactualise. Tout Manet, déjà. Son coup d’envoi de 1861 se trouve en ce moment au musée de Brême, où il s’empare des visiteurs dès qu’ils abordent l’une des rares expositions indispensables de l’hiver. Elle traite avec science et force de l’amitié qui lia Zacharie Astruc et le peintre durant les vingt années de sa brève carrière. Il est peu d’exemples comparables parmi le réseau de journalistes et d’écrivains que Manet mit en place au début des années 1860. Homme de presse et homme de lettres, précoce partisan de la cause réaliste, rejoignant l’écurie de Poulet-Malassis en 1859 et se piquant d’inscrire ses vers dans le double sillage de Gautier et Baudelaire, connu même de ce dernier, qui ne lui rendait pas son admiration, Astruc, que Manet finit par tutoyer (signe d’une complicité exceptionnelle), est bien une figure essentielle de cette galaxie interconnectée, sans laquelle sa peinture et sa composante littéraire nous seraient incompréhensibles. Le portrait d’Astruc par Manet (ill. 2), acheté par le musée de Brême en 1908, visait à allégoriser une communauté de goût, encadre aujourd’hui le propos de l’actuelle exposition. Qu’en est-il vraiment de l’image que Manet a voulu transmettre d’Astruc en 1866, puisque tout portrait, comme le disait Dürer, est instrument d’immortalité ? Touchant à l’hispanisme, au japonisme, au collectionnisme, aux connivences poétiques qui poussèrent Manet à assortir Olympia de vers d’Astruc, menant même l’enquête jusqu’à nous introduire à la peinture et à la statuaire du critique, l’exposition de Dorothee Hansen, vigoureusement accrochée et pensée, oblige à rouvrir un dossier qu’on croyait épuisé. Il y restait de l’inaperçu et de l’inattendu. Nous voilà bien mieux armés, entre autres choses, pour évaluer les motifs et profits du séjour que Manet fit à Madrid en août 1865, au lendemain du fiasco d’Olympia, Astruc en avait établi la feuille de route, qui réserva pourtant quelques surprises. Stéphane Guégan

*Manet and Astruc. Friendship and Inspiration, Brême, Kunsthalle, jusqu’au 27 février 2022. Important catalogue sous la direction de Dorothee Hansen, avec les contributions de Jean-Paul Bouillon, Christine Demele, Sharon Flescher, Alice Gudera, Maren Hüppe, Gudrun Maurer, Edouard Papet et Samuel Rodary. Je reproduis, à la suite, le texte de la conférence que j’ai prononcée à Brême, le 26 octobre 2021, non sans remercier l’Institut français et le musée de Brême, notamment Phanie Bluteau et Gervaise Mathé, Christoph Grunenberg et Dorothee Hansen, de l’avoir rendu possible.

La modernité picturale propre à la France des années 1860 est justement créditée d’avoir redéfini, et non aboli, la hiérarchie classique des genres, de la peinture d’histoire au portrait. On ne peut plus confondre, en effet, ce phénomène avec la simple suppression du sujet au profit des seules formes, ou avec l’effacement de la portée symbolique de la représentation au profit de la seule présence du motif. Chez les auteurs un peu conséquents, le peintre d’Olympia a cessé d’être le prête-nom de la dé-sémantisation de sa pratique. C’est, entre autres, le réexamen du corpus critique des contemporains de Manet qui a permis de se débarrasser des approches réductrices. L’une de ces voix historiques fut Zacharie Astruc (1833-1907). Il est loin d’être inconnu à l’histoire de l’art, son importance a notamment été réévaluée par Sharon Flescher en 1978, et Michael Fried en 1996. Dans Manet’s Modernism, ce dernier érige même Astruc en principal porte-parole de ce qu’il nomme « la génération de 1863 », dont Manet est la figure centrale avec Fantin-Latour, Whistler et Alphonse Legros. Quoique très conscient des réserves qu’Astruc a souvent émises au sujet de l’écriture de Manet, réserves dont nous verrons comment le peintre les agrège au portrait qu’il fit du critique en 1866, Fried tient pour essentielle leur complicité, une complicité qui a ses lumières, ses points de tension et même ses zones d’ombre. Mais la proximité de ces deux hommes de même âge ne saurait être mise en doute. En juin 1880, depuis Bellevue où il tentait vainement de se soigner, Manet en témoigne : « Tu sais, mon cher Zacharie, comme j’aime mes vieux amis, comme tout ce qui les concerne m’intéresse aussi. » Manet ne tutoya jamais Baudelaire, Zola et Mallarmé. Il est vrai qu’aucun de ceux-là ne prit la défense du peintre aussi précocement, et aussi souvent, qu’Astruc. Ce n’était pas tout. Plus que ces éminents écrivains, Astruc débordait la stricte définition de l’homme de lettres. Peintre et sculpteur, collectionneur actif sur le marché de l’art, il appartenait au monde des « connaisseurs », ces amateurs dotés d’un savoir intime des procédés picturaux et enclins à priser chez les artistes modernes une picturalité sensible à l’œil, une facture associée dynamiquement à l’effet du tableau et à la construction de son sens. Préfaçant le catalogue de la vente posthume des œuvres de Manet restées dans son atelier, Théodore Duret, en février 1884, le classait parmi les peintres pour « connaisseurs », ceux pour qui, écrivait-il avec humour, les plus grands sujets, traités par un Prix de Rome, ne valaient pas un « chaudron dû au pinceau de Chardin ».

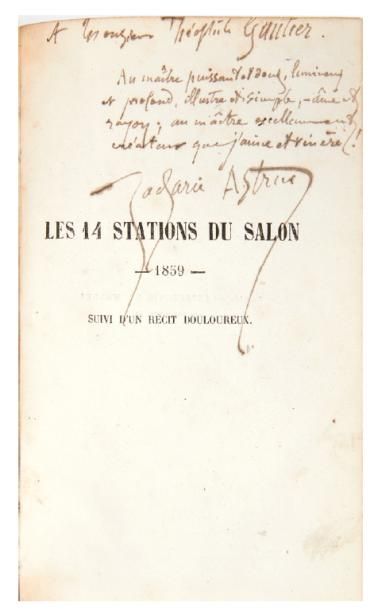

Ce n’est pas le lieu de détailler le parcours critique d’Astruc avant qu’il ne croise la peinture de Manet. On se bornera à dire que, né en 1833, Zacharie se mêle à la presse lilloise, puis parisienne, au milieu des années 1850, et noue bientôt de solides relations avec le milieu réaliste, notamment le peintre Carolus-Duran. Plus décisive, après celle de Courbet lui-même, est la rencontre, vers 1858, des peintres Fantin-Latour, Whistler et Legros. Aussi sa recension du Salon de 1859 (Les 14 stations du Salon, ill. 3) résonne-t-elle des mutations esthétiques en cours autant que le célèbre compte rendu de Baudelaire avec lequel elle offre de nombreux parallèles. On y revient plus loin. Du reste, c’est Poulet-Malassis, l’éditeur des Fleurs du Mal, qui publie en volume les feuilletons qu’Astruc a consacrés à l’exposition de 1859, précédés d’une préface de George Sand, qui dut déplaire à Baudelaire. Les relations entre Astruc et ce dernier nous échappent en grande partie. La seule mention du critique dans la correspondance du poète, le 16 février 1860, prouve assez qu’aucune amitié ne les liait. Claude Pichois estime que cette froideur tient peut-être à la promiscuité d’Astruc et de Manet. A dire vrai, et l’humanitarisme républicain d’Astruc qu’épingle Barbey d’Aurevilly dès 1859 et son enthousiasme à l’endroit des réalistes eurent suffi à créer une distance entre eux. Il semble qu’Astruc ait tout fait pour s’attirer les bonnes grâces de Baudelaire, lui écrivant d’Espagne en 1864, lui adressant du vin local et inscrivant sa propre poésie dans le sillage des Fleurs du Mal qu’il aurait emmenées au-delà des Pyrénées, si l’on en croit Sharon Flescher. Cette dernière cite, en l’écornant un peu, une lettre inédite d’Astruc à Baudelaire au sujet des breuvages envoyés depuis l’Espagne, lettre qui se termine par une forme de captatio benevolentiae : « Que Manet soit de la fête, et que votre chère amitié nous suive sur notre route difficile. » Citons enfin, avec Pichois, l’envoi qu’Astruc avait porté, dès1863, sur l’un des exemplaires de l’édition originale de son Mémoire pour servir à l’édification du théâtre « Le Globe » : « Hommage à mon très cher maître / Baudelaire / Zacharie Astruc. » Une relation verticale, donc, qui semble avoir laissé le « maître » très éloigné du supposé « disciple ». Reste que la longue recension qu’Astruc rédigea du Salon de 1859 constitue le commentaire le plus décisif de l’événement avec celui de Baudelaire. Au nom de la diversité du réel dont tout grand artiste doit traduire sa perception, Astruc y accuse certains artistes, Flandrin en tête, d’idéalisation périmée. Si Corot, Delacroix et Courbet lui semblent résumer « la peinture moderne » en ses « sources vitales », il n’omet pas de parler des nouveaux réalistes, Legros et Whistler, dont il se dit ouvertement « l’ami », prenant à témoin le lecteur de cette conjonction fraternelle privilégiée : elle lui permet de signaler que le jury a repoussé la plupart de leurs tableaux. Comme Baudelaire, Astruc s’attarde sur L’Angélus de Legros, épargné par l’administration, tableau où Memling lui semble dialoguer avec la recherche moderne de la vérité en art.

Whistler se voit lui réduit à deux eaux-fortes dont Astruc prise et « l’originalité capricieuse » et « l’attrait poétique ». Son compte rendu se referme après une exécution en règle de la photographie, où il ne voit « agir ni l’âme d’un homme, ni sa main fiévreuse ou émue ». Sa recension du Salon de 1859 ne laissa pas indifférent l’intelligentsia parisienne. Marie d’Agoult, qui avait croisé Manet en octobre 1857 lors du mariage florentin de sa fille Blandine Liszt avec Émile Ollivier, fait savoir à Astruc, deux ans plus tard, qu’elle a apprécié ses considérations sur la peinture contemporaine. A dire vrai, cette fanatique d’Ingres, Lehmann et Chassériau, avait Courbet en horreur, et n’a lu du Salon d’Astruc que ce qui concernait deux portraits d’elle visibles à l’exposition. Quoi qu’il en soit, nous approchons avec Marie d’Agoult de la sociabilité de Manet. La deuxième voix à s’être prononcée sur Astruc est Barbey d’Aurevilly qui donne au Pays un long compte-rendu du livre de son jeune confrère. S’il se montre sensible au tranchant d’Astruc, son apologie de Courbet l’a moins convaincu. Décisive est la définition que Barbey brosse du paysage critique où Astruc tente alors de s’insérer : « Il n’a ni la finesse mordante de Henri Beyle, ni la puissante matérialité et la technicité magistrale de Théophile Gautier, ni la splendeur de palette de Paul de Saint-Victor, ni la mâle appréciation de Théophile Silvestre ni la profondeur suggestive de Baudelaire ; mais ce qu’il a, c’est le velouté d’une sensibilité charmante, très souvent juste, toujours sincère. » Gardons ce bilan à l’esprit et tentons de le compléter en nous tournant vers un autre aspect du contexte des années 1860. En effet, la convergence d’Astruc et du jeune réalisme ne saurait être pleinement comprise si l’on oubliait qu’elle s’accompagna d’une volonté de reconquérir, par la peinture, et à travers la méditation de l’art rocaille, une francité perdue. Fried a ainsi attiré l’attention sur le passage d’un récit tardif d’Astruc, tiré des Dieux en voyage, qui situe son action vers 1860 ; il met en scène Legros, Whistler et Fantin-Latour, Astruc faisant dire à ce dernier : « Nous ne sortons pas de la Renaissance ; nous n’avons cessé de marcher dans les bottes italiennes. Il suffit qu’on puisse nous faire comparer à quelque Italien de chic pour faire notre fortune et chacun badigeonne sa nymphe ou sa petite descente de croix. J’aime beaucoup Véronèse – mais c’est à travers Chardin. » La grande exposition de tableaux et dessins français du XVIIIe siècle, organisée à Paris en juillet-décembre 1860, a marqué tout une génération d’artistes et d’amateurs, Théophile Thoré autant qu’Astruc. Si ce dernier n’en rend pas compte, il témoigne de son impact, en juillet 1862, en décrivant la Galerie de peinture du duc Charles de Morny dans Le Pays, journal bonapartiste avec lequel Baudelaire avait eu un différend en 1855.

L’article qu’Astruc consacre à la collection du demi-frère de Napoléon III enregistre la revalorisation en cours du premier XVIIIe siècle. Il place Watteau au pinacle du goût rocaille et de l’Ecole française, Watteau que le texte qualifie de « Véronèse doublé de Velázquez ». Cette tradition typiquement française, selon les hommes de 1860, réconciliait le souci du réel et du singulier, ce que l’on nommait communément « la fantaisie », sans écarter ses partisans de la leçon des autres écoles. En cette même année 1862, à l’automne, comme Nancy Locke a pu le déterminer, La Musique aux Tuileries (ill. 5) de Manet réunit sous les arbres du jardin public une population élégante à laquelle le peintre est loin d’être étranger, les membres de sa famille, les plus proches de ses amis jouxtent la fine fleur de la critique parisienne. Les principaux, Gautier et Baudelaire, ont été identifiés par Théodore de Banville dès l’exposition du tableau en 1863. On sait qu’Astruc y est représenté, assis, à quelques mètres des deux aigles, et cette distance confirme la situation du journaliste au regard de ses aînés. Le cadet n’est riche encore que de ses dons et ses promesses. Si La Musique aux Tuileries (ill.) le montre assez isolé, c’est aussi que sa sociabilité différait de celle de Manet. En plus de l’écriture heurtée du tableau et de ses vifs contrastes de couleur en écho aux coloristes du XVIIIe siècle, le souvenir des chroniqueurs, de Gabriel de Saint-Aubin à Boilly, a été relevé par l’histoire de l’art dès 1947 (Michel Florisoone). Quant aux radiographies réalisées en 1991, elles ont montré que la composition avait évolué par ajouts successifs de « portraits », dont l’identité reste parfois à établir et la source fut souvent photographique. L’album familial de photographies (BNF) qui a appartenu à Manet ne contient pas sauf erreur, celle d’Astruc. Pourtant l’année 1863 va les rapprocher à jamais. Lola de Valence, exposé en mars 1863, s’exhibe accompagné du fameux quatrain de Baudelaire, autrement plus scabreux que la sérénade qu’Astruc, cette même, année brodera sur la danseuse et qu’illustrera Manet. Il n’en reste pas moins que leur connivence s’épanouit. Le texte qui l’aura scellée est le commentaire, unique à sa parution, du Déjeuner sur l’herbe, lors du Salon des refusés dont Manet, écrit Astruc en mai 1863, fut « la saveur puissante, l’étonnement ». Chez Manet, poursuit Astruc, l’effet est si pénétrant qu’il gomme, à première vue, la réalité matérielle du tableau. « L’accent vital », formule d’Astruc qui fait écho à l’obsession du « vivant » chez Baudelaire, l’accent vital est premier : « C’est l’âme qui frappe, c’est le mouvement, le jeu des physionomies qui respirent la vie, l’action ; le sentiment qu’exprime leur regard, la singularité expressive de leur rôle. Il plaît ou déplaît aussitôt ; il charme, attire, ou repousse vite. L’individualité est si forte qu’elle échappe au mécanisme de construction. Le rôle de la peinture s’efface pour laisser à la création toute sa valeur métaphysique et corporelle. Longtemps après, seulement, le regard découvre les formes de l’exécution, les éléments qui constituent le sens de la couleur, la valeur du relief, la vérité du modelé. »

Il nous semble que tout le passage, si singulier soit-il, est surdéterminé par la lecture que Baudelaire avait faite de Delacroix lors des Salons de 1845, 1846 et 1859. Mais Astruc est le seul à reconnaître l’emprunt du Déjeuner sur l’herbe au Concert champêtre de Giorgione / Titien et à parfaitement caractériser l’hispanisme de Manet, qui va au-delà de ses signes les plus extérieurs et qui surtout n’épuise pas la nouveauté du peintre. En « fils chéri de la nature », dit Astruc, Manet lui paraît surtout obéir « au côté de décision » qui lui fait user d’une écriture contraire à la pratique courante : « J’ai parlé de franchise : c’est la note dominante de cet air plein et viril qui résonne comme un cuivre et qui a des hardiesses toutes géniales – même en tenant compte de certaines habitudes relâchées – autant vaudrait dire des simplifications. » Astruc, lors du Salon des refusés, est loin d’être le seul à observer ce manque de correction formelle, mais il est le seul à l’expliquer, sans l’absoudre, par l’esthétique même de Manet. En somme, cette peinture est fautive par nécessité. Si l’on compare le texte d’Astruc à la page que Théodore de Banville, proche de Baudelaire, dédia à l’exposition de la Galerie Martinet en mars 1863, où l’on vit La Musique aux Tuileries et Lola de Valence, on mesure l’audace d’Astruc. Banville est manifestement heurté par l’aspect d’ébauche que prend la peinture nouvelle. Certes la conclusion d’Astruc laisse entendre que le peintre devra modifier sa manière dans le sens d’une facture plus soignée et d’une harmonisation d’ensemble plus poussée, mais sans nier ce style si neuf : la « grande intelligence [de Manet], écrit-il, beau fruit encore un peu vert et âpre – fort mauvais, je l’avoue, pour des lèvres trop minaudières – demande à fonctionner librement dans une sphère nouvelle qu’il vivifiera. » En 1864, année du long voyage d’Astruc en Espagne, il ne rend pas compte du Salon officiel, où Manet est revenu et divise la critique. L’année suivante, ce sera pire avec l’exposition d’Olympia dont tout parut scandaleux, de la souveraineté paradoxale de cette jeune prostituée à la combinaison accrue de citations canoniques et de réalisme direct. Manet, audace qui fait écho au quatrain baudelairien de Lola de Valence, cite des vers d’Astruc qui passèrent et passent encore, à tort, pour une provocation de plus. Bien sûr, la caricature en fit son miel (ill. 6). Personne ou presque ne comprit en 1865 que le rejet de toute édulcoration académique se doublait, chez Manet, de la volonté d’être évalué à l’instar du « peintre poète » que Baudelaire avait vu en Delacroix. De plus, la citation d’Astruc, qui figura sur le cadre même de la toile avant de disparaître comme le cartel de Lola de Valence, jouait habilement de la coprésence du corps blanc et de la servante noire, où perce tout un imaginaire de sensualité exotique qu’il serait dommage de sacrifier à la vulgate postcoloniale. Ce serait nous priver de l’ambiguïté constitutive de l’altérité, qui ne fait pas de l’Eros de l’Autre sa seule caractérisation.

L’association de l’image et de la poésie d’Astruc dit bien la gémellité des femmes et la dualité du réalisme propre à Manet : « Quand lasse de songer l’Olympia s’éveille, / Le printemps entre au bras du doux messager noir ; / C’est l’esclave, à la nuit amoureuse pareille, / Qui veut fêter le jour délicieux à voir : / L’auguste jeune fille en qui la flamme veille. » La violence de la critique entama Manet en 1865, on le sait, au point qu’il décida à son tour de se rendre en Espagne, muni des conseils d’Astruc. Parmi les tableaux que le peintre réalisa à son retour, sous le choc continué du Prado, figure le Portrait d’Astruc, daté de 1866. Il a toujours été interprété comme un témoignage mutuel d’amitié. Or les liens que Manet a entretenus avec les hommes de lettres de son cercle ne furent pas aussi transparents et homogènes que la mythologie du peintre le laisse accroire. Quelle qu’ait été la vraie nature des relations du peintre et de Zacharie Astruc, elles se nouèrent, on l’a rappelé, dans le contexte d’une affirmation commune. Manet a laissé une image de la plupart de ceux qui prirent sa défense à un moment ou à un autre de sa carrière conflictuelle. Qu’on pense aux effigies de Gautier, Baudelaire, Zola, Mallarmé et de tant d’autres. De tailles différentes et de statuts divers, ces images ne sauraient toutes prétendre à la même valeur. Rappelons d’emblée que rien ne nous assure que le Portrait d’Astruc fut remis à l’intéressé dès sa réalisation. Le catalogue de l’exposition Manet, en 1983, l’affirmait sur la foi de la plaquette que Zola fit paraître en mai 1867 ; illustrée de deux eaux-fortes, celle-ci était composée de l’étude que Zola avait publiée, le 1er janvier de la même année, dans La Revue du XIXe siècle. Une note finale avertissait les lecteurs que l’auteur, visitant l’atelier de Manet fin 1866, n’a pas pu « analyser toutes les œuvres qu’Edouard Manet réunira dans la salle de son Exposition particulière ». De fait, le portrait d’Astruc comptera au nombre de la quarantaine d’œuvres que l’artiste réunit au printemps 1867, en marge de l’Exposition universelle. A rebours de ce qu’écrivait Françoise Cachin, en 1983, le fait que Zola n’ait pas analysé le tableau ne signifie donc pas nécessairement que la toile avait quitté l’atelier durant l’hiver 1866 et qu’elle avait été remise à son modèle. N’oublions pas que le portrait, à la mort de Manet, figurait parmi les œuvres sans cadre qui occupaient encore l’atelier du défunt. Il ne fut pas montré lors de l’exposition posthume de l’Ecole des Beaux-Art en janvier 1884, pas plus qu’il ne fut compris dans la vente, elle aussi posthume, de février suivant. Durand-Ruel en fit l’acquisition en 1895 auprès de la veuve de Manet, Suzanne. Le mystère plane donc encore sur une bonne partie du destin de cette œuvre, malgré l’inscription qu’on lit à sa surface, garante de solides attaches : « au poète / Z. Astruc / son ami / Manet / 1866 ».

Mais cet a priori, pour être légitime, n’empêcherait-il pas la lecture d’autres indices et aspects du tableau ? Notons d’abord que le Portrait d’Astruc contient une discrète allusion aux trois arts libéraux entre lesquels la Renaissance italienne avait établi une parfaite égalité, à savoir la peinture, les belles lettres et la musique, l’instrument à corde, à l’arrière-plan, renvoie aux goûts communs des deux hommes, que confirmera La Leçon de musique (Boston, ill. 8) du Salon de 1870, laquelle met en scène Astruc, guitare en mains, et son épouse au chant. Quant aux plumes et brochures, ils disent l’écrivain et préludent au portrait de Zola. Tout cela saute aux yeux. Intéressons-nous maintenant à ce que le portrait d’Astruc suggère des choix du modèle en matière de peinture, telle que la vente de sa collection les éclaire. La situation matérielle du polygraphe s’étant dégradée à la fin des années 1870, il se résolut à vendre un ensemble de « tableaux anciens et modernes », en plus de ses œuvres propres, les 11 et 12 avril 1878. Malgré la pression imaginable des experts, dont le fameux Haro, il n’eut pas l’indélicatesse de faire passer sa collection pour autre chose que la réunion de toiles, sculptures et meubles glanés à la faveur de ses pérégrinations. Contrebalançant avec tact cette humilité, le rédacteur du catalogue de vente appartenait au monde de la curiosité et de l’expertise en matière d’art espagnol. Collaborateur de la Gazette des Beaux-Arts, Paul Lefort y publiait dès 1867-68 le catalogue raisonné de l’œuvre lithographié et gravé de Goya en une suite d’articles remarqués. C’est l’un d’entre eux que Zola lit dans le portrait que Manet (ill.7) fit de lui et exposa en 1868. Plutôt que de flatter l’importance des œuvres destinées aux enchères, Lefort, à quelques exceptions près, préfère habilement vanter les mérites d’un amateur éclairé qui sut, des plus grands maîtres, dénicher de modestes créations, mais singulières et sures. La catalographie récente n’a pas toujours ratifié les attributions des deux hommes, concernant notamment les tableaux dits de Greco, Zurbaran, Velázquez et Goya. Pour un Parisien de 1878, date de la vente, la dominante espagnole qui se dégageait de la collection Astruc ne pouvait que renforcer ses liens connus avec la nouvelle peinture, hispanisante, des années 1860, de Manet à Fantin-Latour et Whistler. Mais une autre composante de sa collection nous ramène au peintre d’Olympia. Cet autre trait d’union, souvent minoré au regard de la peinture espagnole, c’est, comme l’écrit Lefort, « l’école française », et notamment celle du règne de Louis XV. Bien plus qu’on ne l’admet aujourd’hui, Manet a très souvent manifesté la filiation qui le rattachait à Watteau, Boucher et Chardin.

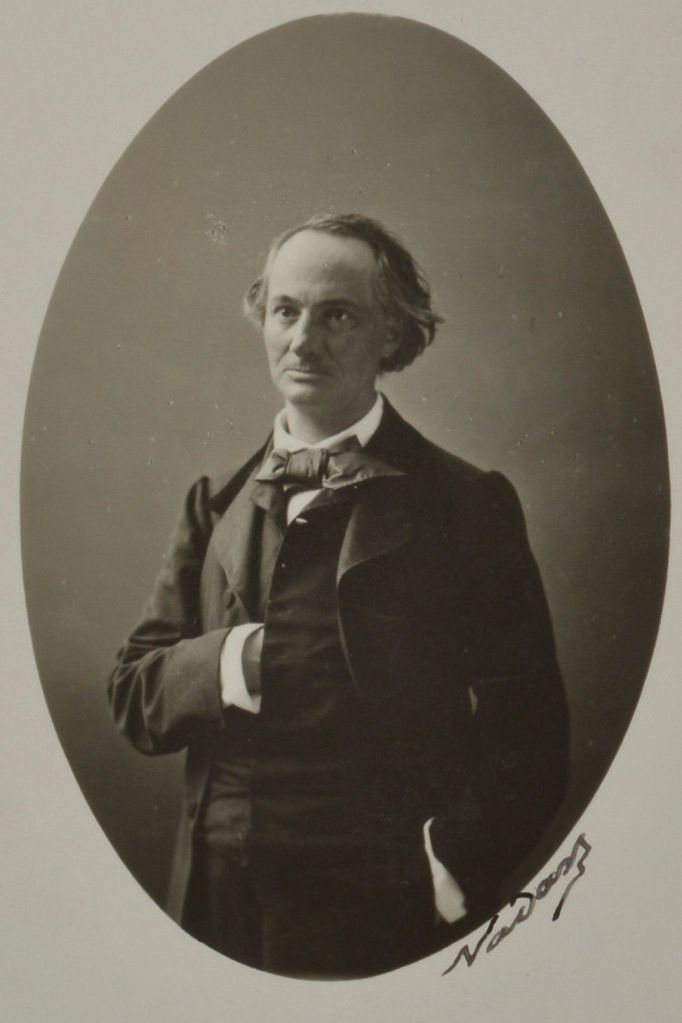

On se souvient ce qu’Astruc lui-même, en 1862, au sujet de la collection Morny, affirmait de l’art français du premier XVIIIe siècle. Quelques œuvres du catalogue de vente sont attribuées à Boucher et Chardin, avec prudence toutefois. En plus d’une nature morte d’Oudry, dont la description enflamme Lefort, cinq tableaux attribués à Fragonard retiennent son attention, notamment une Vénus qui, au dire de Théophile Thoré, avait été l’un des fleurons en juillet-décembre 1860, de l’exposition déjà mentionnée des Tableaux de l’école française. Enfin Astruc mettait en vente les œuvres romantiques et réalistes de sa collection, Géricault, Corot et Marilhat comme Meissonier et Millet. Le portrait de Manet ne s’y trouve pas, preuve peut-être que le modèle n’en fut jamais propriétaire ! De la vente de 1878, il faut donc retenir la forte parenté qu’elle signale entre le goût d’Astruc et celui de Manet, d’autant plus que les tableaux nordiques, Hals compris, en formaient une bonne part. Bien que l’inscription amicale du tableau de 1866 souligne son état de « poète », Astruc s’y identifie plutôt à ces « connaisseurs » pour lesquels, dira Théodore Duret, Manet aurait peint prioritairement. L’art de son ami s’adressait en priorité aux amateurs de vraie peinture, aux antipodes de l’art du Salon au métier maigre, à la touche inexistante et à l’inspiration routinière. Autant que la peinture descriptive, bornée au trompe-l’œil, la peinture didactique, où l’idée assèche la forme, était à proscrire pour les deux hommes. On comprend peut-être mieux maintenant pourquoi le portrait de Manet, en 1866, inscrivait son modèle dans un réseau de références toutes aussi parlantes les unes que les autres. Bien entendu, ce tableau post-Olympia ne pouvait écarter le rappel de la Vénus d’Urbino de Titien, convoquée ici doublement par la structure du portrait et par l’évocation domestique de la jeune femme qui, à gauche, nous tourne le dos, que cet aperçu se confonde avec quelque tableau dans le tableau, ou creuse l’espace, derrière le paravent sur lequel se détache la figure principale. On sait, par ailleurs, tout ce que la pose d’Astruc doit à L’Homme au gant du Louvre. L’on insiste moins sur le fait que bien des peintures du XVIIIe siècle eurent recours à cette attitude, montrant leurs modèles une main glissée dans leur gilet. Le Chateaubriand de Girodet (ill. 9) y a recours, comme l’un des Baudelaire de Nadar (ill. 4). Cette marque de supériorité avait seulement changé de sphère, du social à l’esthétique.

Confirmant le raffinement d’Astruc, les indices de sa passion pour l’art japonais, que Manet partageait, complètent l’identité d’un homme qui se définit d’abord par son appartenance au monde de l’art, de la critique au marché. L’autre grande passion d’Astruc, la peinture espagnole, ne serait aucunement suggérée, en revanche, par le tableau de 1866, écrivait Françoise Cachin en 1983. Deux détails pourtant ici la contredisent : la ceinture rouge dont Astruc est affublé renvoie à la corrida et peut-être à l’idée zolienne du combat en art. Plus latente est la seconde référence à l’Espagne et sa peinture. C’est, en effet, l’inachèvement volontaire de la main gauche d’Astruc, qui signe leur amitié et renvoie secrètement aux échanges qu’ils eurent en 1864-1865 au sujet de Velázquez et de sa sprezzatura. La tradition italienne est bien connue qui valorisait l’effet à moindre effort, la peinture exécutée sans peine, mais aussi celle qui voilait d’un léger écran le sens des images, sous l’apparente désinvolture de la représentation. Plus que Greco et Goya, comme on sait, ce sont les Velázquez du Prado qui justifièrent le séjour madrilène de Manet durant l’été 1865. Du reste, le peintre des Ménines était le principal motif de ce voyage « tras los montes ». Autour du 23 août 1865, Manet l’écrit à Astruc avant de prendre la route : « j’ai presque envie de partir tout de suite, après-demain peut-être, je suis extrêmement pressé de voir tant de belles choses et d’aller demander conseil à maître Velázquez. » La découverte du Prado ne l’aura pas déçu, comme le confirme la lettre qu’il expédiera à Fantin-Latour, depuis la Puerta del Sol et le Grand hôtel de Paris, le 3 septembre 1865. Les déboires du voyageur sont tus, le bonheur de la peinture y parle à l’exclusion de tout autre chose, en dehors des « très jolies femmes toutes en mantilles » et de la corrida : « Que je vous regrette ici et quelle joie c’eût été pour vous de voir ce Velázquez qui a lui tout seul vaut le voyage ; les peintres de toutes les écoles qui l’entourent au musée de Madrid et qui y sont très bien représentés semblent tous des chiqueurs. C’est le peintre des peintres ; il ne m’a pas étonné mais m’a ravi. Le portrait en pied que nous avons au Louvre n’est pas de lui. L’Infante seule ne peut être contestée. […] Le morceau le plus étonnant de cet œuvre splendide, et peut-être le plus étonnant morceau de peinture que l’on ait jamais fait, est le tableau indiqué au catalogue, portrait d’un acteur célèbre au temps de Philippe IV ; le fond disparaît, c’est de l’air qui entoure ce bonhomme tout habillé de noir et vivant ; et les Fileuses, le beau portrait d’Alonso Cano (nous soulignons, ill. 10), las Meninas (les nains), tableau extraordinaire aussi, ses philosophes, étonnants morceaux – tous les nains, un surtout assis de face les poings sur les hanches, peinture de choix pour un vrai connaisseur, ses magnifiques portraits, il faudrait tout énumérer, il n’y a que des chefs-d’œuvre ; un portrait de Charles Quint par Titien, qui a une grande réputation qui doit être méritée et qui m’aurait, certainement je crois, paru bien autre part, me semble ici être de bois. »

A son retour, les lettres sont connues, il devait tenir le même discours à Baudelaire et Astruc lui-même. Nul besoin de gloser davantage le saisissement de Manet devant les Velázquez du Prado, sinon à souligner le fait que cette peinture lui semble destinée aux « connaisseurs ». Dire que Velázquez est « le peintre des peintres » le signifie. Manet lui-même a trouvé une « confirmation » auprès de son aîné, et les tableaux qu’il entreprend au retour d’Espagne en sont marqués. Les analogies que présentent Le Fifre et L’Auteur tragique avec le Portrait de Pablo de Valladolid de Velázquez ont été souvent glosées, contrairement à l’effet que nous semble avoir produit le supposé Portrait d’Alonso Cano (un sculpteur qu’Astruc idolâtrait entre parenthèses). On a vu que Manet le cite parmi les œuvres qui l’ont le plus « ravi ». Or ce tableau, dont le Prado nous dit aujourd’hui qu’il représente un autre sculpteur que Cano, – à savoir Juan Martínez Montañés travaillant au buste de Philippe IV d’Espagne -, a peu retenu, sauf erreur, l’attention des experts de l’hispanisme de Manet. Nous voudrions faire l’hypothèse qu’il est l’une des clefs du portrait d’Astruc. A l’évidence, l’autorité du visage en pleine lumière, siège de la pensée créatrice, n’a pas échappé au peintre, de même la dialectique du concept et du faire. Ce qui a probablement le plus intrigué Manet doit pourtant être le buste royal, laissé inachevé pour une raison que le visiteur français du Prado ne pouvait comprendre, mais qu’il aura mise sur le compte de l’audace de son aîné, l’inachèvement réel de l’image à cet endroit lui apparaissant comme la meilleure représentation possible, dans sa potentialité même, du buste en cours de réalisation. Comme il l’écrivait à Fantin-Latour, le privilège des grands Espagnols tenait moins à un banal réalisme qu’à la capacité de rendre « vivant », c’est-à-dire « actif » chaque élément du tableau. Or cette « vie » ne s’évalue pas au simple illusionnisme des pinceaux, elle se mesure à l’effet que la vraie peinture produit dans l’œil et l’esprit du spectateur. Au sujet des corridas, Manet, le 17 septembre, confiait à Astruc son souhait de peindre « l’aspect rapide » de ces « curieux » et […] terribles spectacles », selon la formule qu’il avait employée, le 14, avec Baudelaire. La main inachevée d’Astruc nous paraît conjuguer ces deux fonctions possibles de la forme en devenir, l’appel du spectateur et l’inscription du temps, du présent, comme irréductible à tout signe clos sur lui-même. En 1867, le portrait fut exposé dans son état actuel. Deux ans plus tôt, Velázquez l’avait « ravi », transporté en dehors des bornes usuelles du réalisme. « Bizarre », au sens de Baudelaire, c’est-à-dire inattendu à force d’être personnel, s’avère donc le portrait et, par voie de conséquence, son modèle, qu’il en ait approuvé ou non toutes les audaces. Un dernier mot : le citron, autant qu’un écho aux peintres nordiques, ainsi que l’a écrit Françoise Cachin, me semble confirmer une singularité en partage (il apparaît aussi dans le portrait de Duret). Barbey, dès 1859, comparait l’agrume à l’esprit de son cher Astruc et, en 1863, nous le savons, ce dernier parlera d’un « beau fruit encore un peu vert et âpre » à propos de Manet lui-même. Stéphane Guégan