Arles et la vie solaire ne coupèrent nullement Van Gogh de sa dévotion précoce aux romans « si anglais » de George Eliot, pétris d’un christianisme altruiste, social, et dégagé du rigorisme anglican comme de certains de ses dogmes (1). Cet insatiable papivore a brûlé à la lecture d’Adam Bede et de Felix Holt, le radical, à l’évangélisme d’en-bas des Scènes de la vie du clergé, mais aussi à l’intensité amoureuse et sacrificielle du Moulin sur la Floss et de Middlemarch, que La Pléiade réunit aujourd’hui. Ce judicieux parallélisme nous rappelle que les mêmes désirs ne conduisent pas aux mêmes fins les jeunes femmes en rupture de ban (2). Si les lettres de Van Gogh se taisent au sujet d’Eliot après 1883, il en est une qui montre que l’idéal religieux et politique de la romancière, sa capacité imageante à faire voir et sentir, ne l’a jamais déserté, même en Provence. Ainsi, à son frère Theo, le 24 septembre 1888, confie-t-il ceci : « Je lis dans la Revue des deux mondes sur Tolstoï – il paraît que Tolstoï s’occupe énormément de la religion de son peuple. Comme George Eliot en Angleterre. » De fait, dix jours plus tôt, l’un des plus éminents contributeurs de la Revue des deux mondes, spécialiste de la Russie, futur pourfendeur de l’antisémitisme et de l’athéisme, plaideur de la cause arménienne, Anatole Leroy-Beaulieu s’était penché sur la religion de Tolstoï, plus consolante que transcendante, et plus soucieuse de faire le bien que de dénoncer le mal. Les « livres d’éveil » d’Eliot, comme les qualifiait Van Gogh, demandent qu’on les lise ainsi, par-delà leur force romanesque et leurs appels à la modernité narrative d’une Virginia Woolf, grande prêtresse de l’éliotisme (3), au même titre que Proust, Brunetière et, aujourd’hui, Mona Ozouf (4).

Si Daniel Deronda (5) est le roman sioniste d’Eliot, Felix Holt, le radical s’avère le plus ancré dans les déchirures et les violences d’une Angleterre se démocratisant avec retard et peine (6). Entre 1829 et 1832, entre l’émancipation des catholiques et la réforme électorale qui troubla le jeu du bipartisme que se disputaient libéraux (Whigs) et conservateurs (Tories), l’échiquier politique voit se dresser un radicalisme qui tente de rallier à lui les couches populaires où peu encore sont en droit de voter. Cette nouvelle force déstabilisante prend ici la double figure de l’opportuniste (un tory dont la famille a usurpé le fief) et un jeune homme fougueux, de plus modeste souche, mais pas loin de céder au fanatisme. Au lieu de dénoncer directement l’action révolutionnaire ou certains effets prévisibles du suffrage universel dont les rouges appellent l’épiphanie, Eliot délègue secrètement cette tâche à la séduisante Esther, fille d’une Française au rude destin, lectrice de Byron et de Chateaubriand dont Felix Holt subit le charme mais condamne les livres. Amour de la vie, sensualité du monde et raideur idéologique, individus et collectivité se livrent bataille, alors que leurs concitoyens se déchirent pour de bonnes ou de viles raisons. Le cœur, passions et noblesse, reste le grand sujet d’Eliot, autant que les réformes nécessaires à l’Angleterre des plus démunis. Le Moulin sur la Floss passe pour le plus autobiographique de ses romans, il entrelace aussi les décloisonnements sociaux de l’heure au destin d’une femme qui, après l’enfance et son paradis à éclipses, connaît les trahisons de l’adolescence, la découverte d’une éthique supérieure aux petitesses du groupe et aux limites de la condition féminine, les conflits enfin de la morale intérieure et de l’épanouissement sentimental… Proust pleurait chaque fois qu’il rouvrait l’histoire fatale de Maggie et Tom, car il en saisissait instinctivement l’authentique substrat. George Eliot est née Mary Ann Evans en novembre 1819, quelques mois après la future reine Victoria, l’une de ses lectrices à venir. Assez dissemblables furent leurs enfances cependant… Affublée d’une laideur qui la poursuivra, mais d’une intelligence et d’une sensibilité dont elle dotera les plus beaux personnages de son sexe, elle voit le jour en milieu rural, parmi la classe moyenne des travailleurs de la terre, le père est régisseur, la mère fille de fermiers. Dans les Midlands que ses romans font revivre, il n’est pas donné à tous d’échapper aux routes tracées. Les études, où la future George brille et s’éprend à jamais des Pensées de Pascal, font miroiter une alternative au sort commun. Puis la disparition rapide de ses parents la prive d’une situation sociale convenue, au contraire de son frère et de sa sœur aînée. Entretemps Mary Ann a renié, non le Christ, mais le protestantisme institué au contact du courant évangélique et des radicaux de Coventry. À 31 ans, l’orpheline déclassée y prend la tête de la sulfureuse Westminster Review, traduit Feuerbach et s’éloigne un peu plus du surnaturel vertical qu’on sermonne au temple.

La concorde horizontale entre les hommes doit se substituer concrètement à l’ancienne foi : ce sera l’une des perspectives essentielles et existentielles de ses romans. L’autre, on l’a dit, est la plénitude de l’union d’amour, scellée contre toutes les entraves que lui oppose la société. Le lecteur d’Eliot n’oublie jamais d’où elle vient littérairement. Jeune, elle a dévoré Walter Scott, Byron, Jane Austen, mais aussi le roman gothique d’avant 1800 avec son sadisme tourné en plaisir, qui peut prendre le visage et le vêtement noir des parangons de vertu. Rien ne démontre mieux que Middlemarch, son chef-d’œuvre, l’intrusion consciente de l’extraordinaire romantique dans le drame ignoré des vies ordinaires, espace d’un héroïsme de l’ombre ou du scandale, d’un toujours possible refus des oukases qui se disent intangibles. Douze ans après Le Moulin, ce roman de 1000 pages en redéploie la matière intime à l’échelle d’un récit panoramique, à multiples focales et destinées, magistralement cousues ensemble. Le titre désigne le lieu de leur affrontement, tragique ou heureux, brutal ou cocasse, car il n’est pas de réussite individuelle sans victoire sur les réalités, plus ou moins asphyxiantes, du monde extérieur. À la suite d’Edmund Burke, Eliot croit autant au besoin des héritages qu’à la capacité de les réexaminer à la lumière du présent, et se déclare plus libérale (whig) que radicale ; de même, son proto-féminisme, aujourd’hui stigmatisé par les ultras de la libération des femmes, n’écarte ni l’option domestique, ni le choix de la maternité à deux. D’une certaine manière, la plus complète de ses affranchies reste Dorothea Brooke, l’héroïne de Middlemarch à l’exemple de qui la ville entière se découvre capable d’amender ses valeurs, après que la jeune femme eut elle-même connu une révélation personnelle décisive. Rome, destination d’un voyage nuptial qui tourne au fiasco, provoque le dessillement, le renoncement à la résignation, la découverte que la foi et les jouissances de la vie ne s’empêchent pas. Une vie cachée (2019), le dernier film de Terrence Malick, se referme sur les ultimes lignes de Middlemarch : « […] car la croissance du bien dans le monde dépend en partie d’actes qui n’ont rien d’historique ; et si les choses vont moins mal qu’elles ne pourraient pour vous et moi, on le doit un peu au nombre d’êtres qui mènent fidèlement une vie cachée avant de reposer en des tombes délaissées. » Stéphane Guégan

Une version différente de ce texte a paru dans la livraison de décembre 2020 de la Revue des deux mondes.

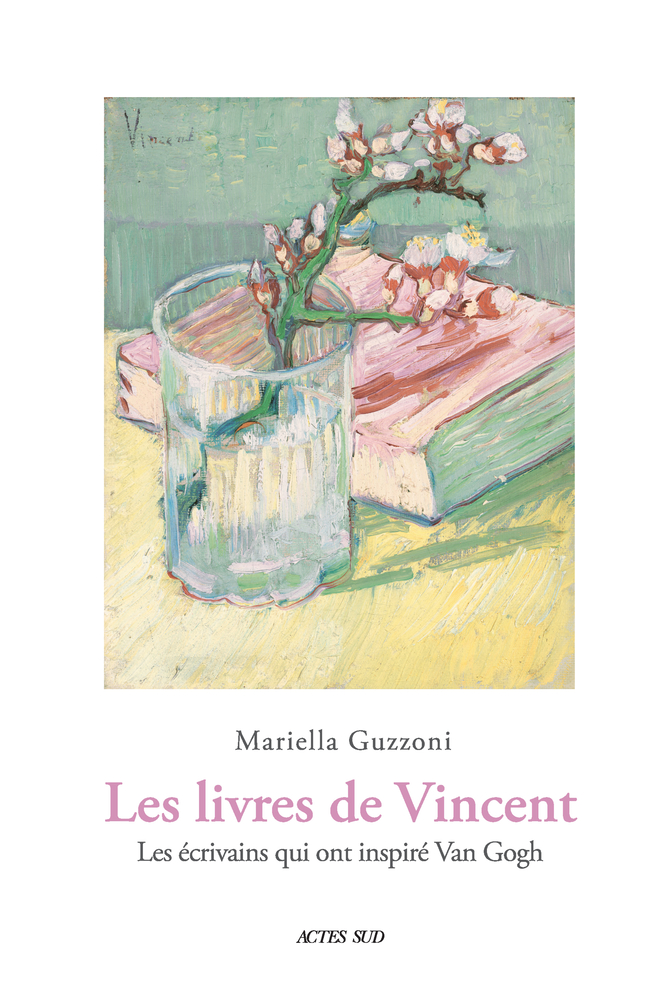

(1) À maints détours de la correspondance de Van Gogh, sa passion des livres, sa folie littéraire même, continue à nous frapper. Près de 200 auteurs y sont mentionnés et certains livres, le Bel-Ami de Maupassant ou la Germinie Lacerteux des Goncourt ont connu la reconnaissance suprême d’être représentés dans une nature morte aux accents sensuels. Comme le montre Mariella Guzzoni (Les Livres de Vincent, Actes Sud, 29€), le prestige du naturalisme, Zola compris, n’efface en rien la fidélité du peintre au romantisme français et son attrait pour la littérature à consonnance sociale, de Michelet à Carlyle et Eliot. Il partageait, de celle-ci, la haine du didactisme : « Ce que je trouve si beau chez les modernes, c’est qu’ils ne moralisent pas comme les anciens. » /// (2) George Eliot, Middlemarch précédé du Moulin sur la Floss, préface de Nancy Henry et George Levine, introduction et édition d’Alain Jumeau, avec deux essais de Mona Ozouf, Gallimard, La Pléiade, 2020, 69 €. /// (3) On lira, dans l’édition Folio classique de Middlemarch, le bel essai que Woolf publie sur Eliot en 1919, où se dégagent les singularités de son aînée, absence de la mièvrerie inhérente à une bonne part du roman victorien, goût de la vérité que rien ne saurait dompter, pas même le confort du lecteur, et surtout peinture inoubliable d’héroïnes sortant d’elles-mêmes, et ouvrant leur foi redéfinie à l’inconnu. /// (4) Mona Ozouf, L’Autre George. À la rencontre de George Eliot, Gallimard, Folio, 2020, 8,10€. Une passion ancienne, née à l’école sur le conseil de l’épouse de Louis Guilloux, lie Mona Ozouf à Eliot. Elle le raconte ici avec une émotion intacte, de même qu’elle éclaire, de l’intérieur, les meilleurs livres de la romancière des « cas particuliers ». /// (5) Daniel Deronda (1876), édition et traduction d’Alain Jumeau, disponible en Folio classique, apparaît comme une anticipation du projet que défendra Theodor Herzl de fonder un État juif. /// (6) Felix Holt, le radical, préface de Mona Ozouf, traduction d’Alain Jumeau, inédit en français, Gallimard, Folio classique, 2021, 10,90€.

Après avoir connu le sort des manuscrits que les éditeurs disent arrivés trop tard, démodés, jaunis comme de vieilles photographies, et presque à l’écart de toute actualité, Les Souvenirs militaires de la Grande Guerre de Charles Vildrac (1882-1971) sortent des tranchées de la prudence ou de l’incurie, on choisira, grâce à la pugnacité de Claire Paulhan, qui sait combien 14-18 fut l’électrochoc du meilleur, pour une large part, de la littérature du XXe siècle. Le spectacle des jeunes gens hachés à la mitraillette, les pluies d’obus, puis la boue, l’attente, la peur, le froid et les rats, c’était le dégrisement assuré pour cet ancien de l’Abbaye de Créteil. À vingt-cinq ans, il avait rêvé de fraternité, de collectivisme humain, aux côtés de Georges Duhamel et de Jules Romains. Leur drôle de phalanstère, en plus d’une imprimerie qui fonctionna, abritait les espoirs du nouveau siècle et du nouvel art. Dans le milieu familial de Vildrac, le cœur penchait à gauche, une gauche patriote, teintée des nostalgies communardes (un grand-père déporté en Nouvelle-Calédonie) et du prestige de Rochefort. Vildrac se reprochera de ne pas avoir été dreyfusard à 16 ans et d’avoir conspué Zola en défilant. L’échec de l’Abbaye, forme moins agressive de l’unanimisme qui le porte et colore ses premiers poèmes, le pousse à ouvrir une galerie de peinture, rue de Seine. Elle évoluera, les artistes défendus aussi, de Lautrec et Gauguin à Matisse et Derain. On comprend qu’il se soit rapproché de Roger Fry et du groupe de Bloomsbury dès avant le tragique été 1914. Ses Souvenirs militaires de la Grande Guerre ne gravent pas directement les impressions du fantassin abasourdi, menacé d’une déshumanisation contre laquelle sa jeunesse phalanstérienne s’était construite. Le projet de raconter sa guerre ne se dessinera qu’à la fin des années 1920, qui a vu refleurir le devoir de mémoire. Au contraire du Journal intime et de l’instantanéité diariste, les Souvenirs avouent le travail de reconstruction mnésique. L’horreur de cette tuerie insensée, au milieu d’un quotidien accablant, n’en est certes pas absente. Vildrac accuse, à son tour. Deux-tiers de sa compagnie, des centaines de « copains » ont été engloutis dans l’enfer de Vauquois, dont le seul nom ricane d’ironie involontaire. Mais il sera épargné à Vildrac de vivre, aussi exposé, la fin du conflit. Et ce n’est pas le moindre charme de son livre que de décrire, en homme de l’art, la section de camouflage qu’il rejoint en juin 1916. S’y croise du beau monde, modernes et moins modernes, les sculpteurs Despiau et Bouchard, les peintres Camoin (vieille connaissance), Boussingault, voire l’inénarrable Guirand de Scevola et « l’illustre et satirique Forain, qui ressemblait à une vieille dame affublée d’un uniforme martial ». Vildrac avait rejoint sans joie le front avec Les Illuminations de Rimbaud en poche et prévu, sans doute, que le feu brûlerait ses vers et son être entier. Les Chants du désespéré paraissent en 1920, à l’enseigne de Gallimard. Cinquante ans plus tard, Françoise Verny, alors chez Grasset, caressera l’idée d’une réédition complète de l’œuvre de Vildrac où eussent figuré Les Souvenirs… Ils durent attendre, nous le savons, une autre éditrice et un autre rendez-vous avec l’histoire. SG (Charles Vildrac, Souvenirs militaires de la Grande Guerre, édition introduite et annotée par Georges Monnet, Éditions Claire Paulhan, 2021, 28€).