Homme à femmes, homme d’argent, homme d’ambition, une ambition fouettée par l’attrait du luxe et le refus de la mort, James Tissot (1836-1902) a forcément emporté dans la tombe bien des secrets. Sans doute nous auraient-ils permis de mieux cerner une personnalité aussi trouble que ses meilleurs tableaux, une personnalité qui passe pour double tant les mentalités d’aujourd’hui acceptent mal qu’un créateur aussi original, aussi préoccupé de ses désirs et de Dieu, ait autant souri au succès. Né dans l’aisance de commerçants balzaciens, qui achètent vite terres et petit château en Franche-Comté, James finit dans l’opulence d’une gentry anglo-française, arpentant son domaine chapeauté et botté, entouré de ses souvenirs, de ses collections et de ses milliers de livres, où les manuels d’occultisme ne sont pas rares. Du spirituel observateur des mœurs modernes au spirite hobereau, la logique se saisit mal. Qu’il est difficile, en vérité, de coller ensemble les morceaux et les traces de la biographie connue ! En janvier 1890, le Journal d’Edmond de Goncourt, très sensible à cet artiste qui avait excellemment illustré Renée Mauperin en 1883-1884, s’avoue incapable de le percer à jour : « Tissot, cet être complexe, mâtiné de mysticisme et de roublardise, cet intelligent laborieux en dépit de son crâne inintelligent et de ses yeux de merlan cuit, ce passionné, trouvant tous les deux ou trois ans un appassionnement, avec lequel il contracte un nouveau petit bail de sa vie. » Du moins, Goncourt, célibataire têtu, à la sexualité tarie, salue-t-il en James une faim de séduction et d’aventures que rien, ni les ombres du passé, ni les rides du présent, n’affectait.

Aussi faut-il commencer par là, par les abysses, cœur et chair, toute approche de James Tissot, chez qui le brillant des surfaces peintes, la folie vestimentaire qu’il insuffle aux femmes et aux hommes de ses portraits et scènes de genre si fashionables, s’accordent peu à notre morale binaire. En 1868, son ami Degas le peint en sauteur arrivé (notre photo), faisant le beau, la canne en main, une fine moustache relevant une bouche sensuelle, sous des yeux qui ne le sont pas moins. Autour du trentenaire assez content de lui, la peinture parle dans la peinture. Le tableau du Met, telles les Ménines, ouvre l’éventail d’un rébus : la femme, Parisienne, Flamande de Bruegel ou geisha, occupe les toiles de cet atelier imaginaire, organisé autour d’un sévère portrait d’homme de Cranach. Venant de Degas, qui fut un frôleur, un voyeur, plus qu’un véritable jouisseur, l’aveu fait sens. Si tout homme se définit par ses passions, Tissot est l’esclave consentant et constant des siennes. La Japonaise au bain de 1864, aussi indécente que l’Olympia de son grand ami Manet, dessine de la main gauche un orifice qui eût fasciné Duchamp. Les aléas et duplicités de la vie amoureuse, en lutte avec son corset social, trouvèrent en lui un fin connaisseur. Le magnétisme animal, que le XIXe siècle ne réduisait pas à la simple attirance sexuelle, aura été le grand sujet de sa peinture et de sa vie, comme le confirme l’idylle qu’il noua avec Kathleen Newton, continuée au-delà du deuil, parmi les esprits et chimères de la nuit, d’apparition en apparition.

Tissot le voluptueux, jusqu’à faire sa cour à « une danseuse de corde », nous dit encore Goncourt, n’eut pas uniquement foi en lui. Très patriote, comme il le prouva en 1870-71, catholique breton formé chez les Jésuites, il affiche envers l’argent et la religion une relation toute protestante, volontaire et conciliatrice. Ses premiers tableaux mettent en scène, de façon révélatrice, la séduction de Marguerite par Faust, ils font aussi une place à Luther et aux symboles du sacrifice christique. Mais, en terre réformée, s’enrichir n’avait jamais été mauvais en soi. Résolument, tenant très tôt un livre de comptes qui vient d’être retrouvé, Tissot a transformé sa peinture en or, spéculé sur la demande de part et d’autre de la Manche, modifié sujet et style en fonction des évolutions de la sensibilité. Goncourt, on l’a vu, épingle ce qu’il appelle, en 1890, la « roublardise » du peintre, en l’opposant même à son « mysticisme », manière de disqualifier ses sentiments religieux. Le diariste n’ignorait pas que Tissot avait effectué une sorte de pèlerinage en Terre sainte et qu’il travaillait depuis 1887 à l’illustration d’une immense Vie du Christ. Il serait trop facile d’en sourire, comme le fait Edmond. Tout laisse à penser cependant que le peintre, malgré les profits qu’il en tira, en France et plus encore en Amérique, se voulut un serviteur conséquent des affaires célestes et l’adversaire de « l’irréligion d’État », que le tout jeune Proust dénonça en 1892. Au temps du Banquet et de la Revue blanche, Marcel a croisé Tissot dans l’entourage de Robert de Montesquiou et l’a fait savoir. Une même relation d’appétence et de distance au snobisme les rapproche à leur insu. Les Plaisirs et les Jours illustré par Tissot, et non par Madeleine Lemaire, c’eût été le rêve. Un siècle plus tard, le Martin Scorsese de The Age of Innocence y importe, à trois reprises, les tableaux du Français en manière de collage ironique et érotique… Aimer le beau sexe et la peinture à égalité, mener grand train sans négliger les devoirs de la piété, Tissot n’y voyait aucune contradiction, au contraire. C’est peut-être la clef de son génie déroutant. Stéphane Guégan

*James Tissot. L’Ambigu moderne, Musée d’Orsay, jusqu’au 16 juillet (après sa réouverture). Les commissaires, Melissa E. Buron (Fine Arts Museums of San Francisco), Marine Kisiel, Paul Perrin et Cyrille Sciama (auquel on doit deux expositions Tissot parmi les plus récentes et intéressantes) ont exhumé, avec la complicité notable de Frédéric Mantion, Ysabel et Frédéric Monnier, maints documents inédits, ils éclairent l’opiniâtreté du peintre en matière artistique (son ingrisme de départ ne cédera jamais devant ceux qu’il nomme les « pauvres peintres […] qui se contentent de l’impression »), commerciale, religieuse, spirite et amoureuse. Le long exil que Tissot s’est imposé dès le printemps 1871 a autorisé toutes sortes de spéculations sur ses liens possibles avec l’épisode de la Commune. Il appert que Tissot, à l’instar de ses amis Manet et Degas, a activement participé à la défense de la capitale lors du siège et, plus intéressant, s’y est maintenu jusqu’à la fin de la Semaine sanglante, qui a laissé des traces terribles dans son œuvre, sous le choc possible de la chose vue. L’ancien portraitiste de la gentry, riche au point de vivre avenue de l’Impératrice (notre avenue Foch) à partir de 1868, avait le cœur patriote et républicain… Plus politique encore s’affirme l’exposition Marcel Gromaire. L’Élégance de la force, que nous n’avons pu encore voir à La Piscine de Roubaix (pour cause de COVID-19). Cette omniprésence de l’idéologie ne surprend pas, ce proche de Jean Cassou et d’Emmanuel Mounier ayant toujours tiré des bords à gauche. L’événement qui structure à jamais notre peintre, en plus d’un père professeur d’allemand et d’une mère morte en l’accouchant, c’est la guerre de 14, sa blessure à la tête et les horreurs qui ne s’oublient plus. Comme Manet, qu’il saluera en 1932, Gromaire glisse quelques estropiés parmi sa comédie humaine d’une santé généralement imperturbable.

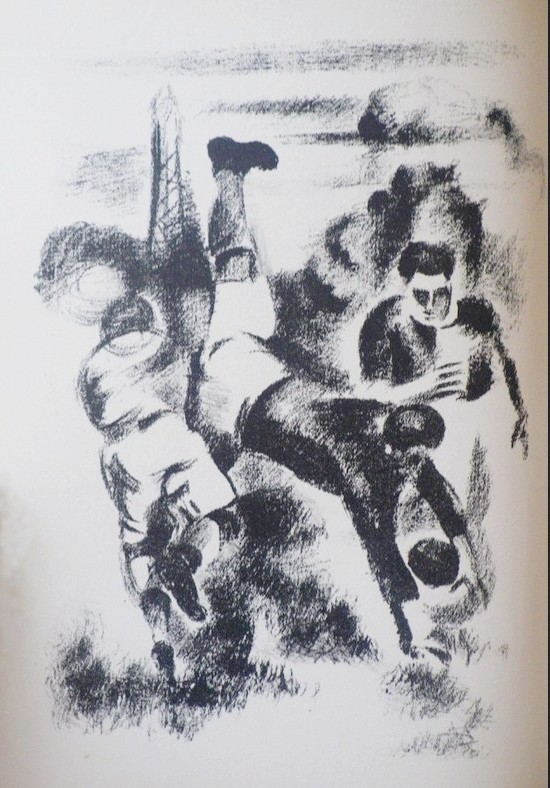

Proche de Le Fauconnier et de Matisse, Gromaire (1892-1971) aura passé presque six ans sous l’uniforme. Sa peinture, qui doit à Cézanne et au cubisme son âpreté réaliste et synthétique, tend à la couleur par révolte contre la société moderne, grise et autodestructrice… Elle sait se taire aussi. Dans le contexte douloureux de l’après-guerre, où la célébration de la victoire avait le goût amer des millions de morts que la France pleurait, les poilus granitiques de Gromaire renvoient à ces monuments élevés aux quatre coins du pays saigné. La célèbre Guerre de 1925 (notre photo) dote une morne tranchée, trou et attente, d’un éclat bleu acier. Car Gromaire, très hostile à toute abstraction (il l’écrira dans Esprit en 1934), refuse les tubes déshumanisés de Fernand Léger. Sa conscience de « chrétien de gauche » s’aiguise après la crise de 1929, qui lui fait perdre son contrat auprès de la galerie La Licorne. Bien que Vaillant-Couturier ait été son « copain » depuis le lycée Buffon, Gromaire ne fut pas communiste, mais s’approcha dangereusement du parti de Moscou, au point de bénéficier des douceurs des Lettres françaises jusqu’aux années 1960… Ce crédit exceptionnel, il l’avait contracté en 1935-36, au temps de l’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires et de la « querelle du réalisme », l’une et l’autre téléguidées par le stalinien Aragon. Il eut beau protester de sa non-affiliation au « réalisme socialiste », en rappelant que le « concret » découle moins du sujet réaliste que du traitement pictural, il brossait, sculptait presque, une humanité puissante et confiante dans sa capacité à se transfigurer par le travail et le loisir collectifs. Assez russes, au fond, sont ses femmes plantureuses aux poitrines toujours saillantes, affichant un paganisme décomplexé qui fait songer à ce que Baudelaire disait d’Ingres et de son goût des « natures riches ». Le nu asexué semblait un crime à Gromaire, le comble de l’hypocrisie. Du reste, très lettré, il a illustré les Petits poèmes en prose de Baudelaire et chanté le Bal nègre et Joséphine Baker dans les années 1920, fécondes en beautés noires, ensorceleuses, comme les aimait le poète et l’amant de Jeanne Duval. Nous les retrouverons, ces filles des îles, au premier plan de l’allégorie de L’Abolition de l’esclavage, immense commande d’État, marquant le centenaire du décret de 1848 et de son précédent de l’an II (ill., plus haut). L’excellent catalogue de Roubaix (Snoek, 35€) l’interprète dans la lumière de la Shoah et de la Résistance, et du Delacroix de la Liberté de 1830, alors qu’elle est surtout tributaire du tableau que la IIe République avait commandé à François Biard sur le même thème en 1849 (l’exposition Modèle noir l’a sorti de l’opprobre). Entretemps, grâce à Cassou et à Jean Zay, Gromaire aura été le plus grand bénéficiaire des commandes liées à l’Exposition universelle de 1937 : son iconographie sensuelle, rurale, solidaire, solaire, appelait le grand décor, comme son goût pour le cinéma. Durant l’Occupation, le chantre du Font populaire ne reste pas inactif, à Aubusson notamment, où il fait tisser entre 1939 et 1943 son beau carton de La Terre. Il n’avait pas eu besoin d’abjurer terroir et Éros. SG