Le nouveau et spectaculaire bâtiment du Kunstmuseum de Bâle, objet de débats stériles, donne sa pleine mesure avec l’exposition qui s’y tient depuis le 2 octobre : vrai chef-d’œuvre en tout, finesse du propos, intelligence de l’accrochage et force unique des œuvres réunies, elle vient nous rappeler que Jackson Pollock (1912-1956) fut un peintre éminemment figuratif, avant, pendant et après ce que l’histoire de l’art continue à sacraliser et isoler du reste de son corpus : les grands drippings du début des années 1950 ne scellaient ni l’abandon du désir de « représenter », ni l’avènement d’une peinture autoréférentielle, autonome et « américaine », parce qu’elle se serait débarrassée de ses attaches européennes… La chanson a fini par lasser, même aux Etats-Unis où les notions d’Action painting et d’Abstract expressionism paraissent désormais inadéquates. En tête du catalogue, l’article décisif de Michael Leja met les pendules à l’heure. Il est assez plaisant de sentir les choses enfin bouger. 70 ans ont passé… S’imaginant avoir à faire à un cul-terreux du Wyoming, la critique new yorkaise, au sortir de la seconde guerre mondiale, le barbarisa naïvement : il n’était qu’une « force qui va », un flux d’énergie dégondée, et surtout délestée de l’indigeste iconographie où il s’était trop longtemps attardé. Un grand coup de ménage ! Les visages déformés d’effroi, les corps en émoi, les couteaux phalliques, les monts de Vénus abrégés, les pluies d’étoiles, le dialogue magistral avec Picasso, Masson et Miró, le souvenir entêtant de Michel-Ange et Greco, le substrat catholique et la claque mexicaine, tout cela rejoignait soudain la préhistoire de l’artiste érigé en nouvel étalon.

Le nouveau et spectaculaire bâtiment du Kunstmuseum de Bâle, objet de débats stériles, donne sa pleine mesure avec l’exposition qui s’y tient depuis le 2 octobre : vrai chef-d’œuvre en tout, finesse du propos, intelligence de l’accrochage et force unique des œuvres réunies, elle vient nous rappeler que Jackson Pollock (1912-1956) fut un peintre éminemment figuratif, avant, pendant et après ce que l’histoire de l’art continue à sacraliser et isoler du reste de son corpus : les grands drippings du début des années 1950 ne scellaient ni l’abandon du désir de « représenter », ni l’avènement d’une peinture autoréférentielle, autonome et « américaine », parce qu’elle se serait débarrassée de ses attaches européennes… La chanson a fini par lasser, même aux Etats-Unis où les notions d’Action painting et d’Abstract expressionism paraissent désormais inadéquates. En tête du catalogue, l’article décisif de Michael Leja met les pendules à l’heure. Il est assez plaisant de sentir les choses enfin bouger. 70 ans ont passé… S’imaginant avoir à faire à un cul-terreux du Wyoming, la critique new yorkaise, au sortir de la seconde guerre mondiale, le barbarisa naïvement : il n’était qu’une « force qui va », un flux d’énergie dégondée, et surtout délestée de l’indigeste iconographie où il s’était trop longtemps attardé. Un grand coup de ménage ! Les visages déformés d’effroi, les corps en émoi, les couteaux phalliques, les monts de Vénus abrégés, les pluies d’étoiles, le dialogue magistral avec Picasso, Masson et Miró, le souvenir entêtant de Michel-Ange et Greco, le substrat catholique et la claque mexicaine, tout cela rejoignait soudain la préhistoire de l’artiste érigé en nouvel étalon.

Fresh start… La paix revenue, il fallait que la peinture américaine repartît d’un pied neuf. Pollock incarna cet élan, prêta sa carcasse voutée, son masque taciturne et ses danses d’atelier à la photographie, au cinéma, à la mystification galopante. Puis la situation se compliqua à nouveau. Ce fut d’abord le problème des titres dont la suggestivité dépassait l’horizon d’une peinture censée n’être que pure matière, espace dérégulé, geste souverain. Quand revint plus nettement la figure, tout ou partie, à la faveur des Black paintings de 1951, la stupeur fut plus grande encore. Alors que l’alcool, lui aussi de retour, menaçait déjà les pinceaux de silence, Pollock se mit à parler. A un ami, et au sujet précisément des tableaux noirs, il avoue qu’ils sont traversés, comme malgré eux, par ses « early images ». Plus significativement, en 1956, quelques mois avant de mourir, il avoue à un journaliste bien inspiré : « I’m very representational some of the time, and a little all of the time. But when you’re painting out of your unconscious, figures are bound to emerge. » De cette inséparabilité du figuratif et de l’abstrait, génial conflit, toute la production témoigne. En examinant à la loupe les célèbres clichés de Hans Namuth, Pepe Karmel a révélé ces interactions permanentes, comme on parlerait de l’image cachée du tapis… Les années d’analyse freudienne et jungienne, la fine connaissance des surréalistes et le choc des Demoiselles d’Avignon et Guernica qu’on perçoit ici et là, auront préservé Pollock des pièges d’une banale tabula rasa.

Fresh start… La paix revenue, il fallait que la peinture américaine repartît d’un pied neuf. Pollock incarna cet élan, prêta sa carcasse voutée, son masque taciturne et ses danses d’atelier à la photographie, au cinéma, à la mystification galopante. Puis la situation se compliqua à nouveau. Ce fut d’abord le problème des titres dont la suggestivité dépassait l’horizon d’une peinture censée n’être que pure matière, espace dérégulé, geste souverain. Quand revint plus nettement la figure, tout ou partie, à la faveur des Black paintings de 1951, la stupeur fut plus grande encore. Alors que l’alcool, lui aussi de retour, menaçait déjà les pinceaux de silence, Pollock se mit à parler. A un ami, et au sujet précisément des tableaux noirs, il avoue qu’ils sont traversés, comme malgré eux, par ses « early images ». Plus significativement, en 1956, quelques mois avant de mourir, il avoue à un journaliste bien inspiré : « I’m very representational some of the time, and a little all of the time. But when you’re painting out of your unconscious, figures are bound to emerge. » De cette inséparabilité du figuratif et de l’abstrait, génial conflit, toute la production témoigne. En examinant à la loupe les célèbres clichés de Hans Namuth, Pepe Karmel a révélé ces interactions permanentes, comme on parlerait de l’image cachée du tapis… Les années d’analyse freudienne et jungienne, la fine connaissance des surréalistes et le choc des Demoiselles d’Avignon et Guernica qu’on perçoit ici et là, auront préservé Pollock des pièges d’une banale tabula rasa.

Autre exploit, autre lieu, mais toujours à Bâle, le regroupement quasi symphonique des quatre Méta-Harmonies de Jean Tinguely ! Dans l’atrium du musée qui porte son nom, ces assemblages bariolés dressent leur inquiétante démesure et s’animent quand passe le courant, l’invisible fée d’une exposition qui ne pouvait rester muette. La première de ces machines musicales date de 1978 et prend l’apparence d’un triptyque dont chaque élément, dans sa cage de fer, vise au bricolage le plus hétérogène. Artiste extrême, artiste des extrêmes, Tingely n’aime rien tant que leurs alliances. La roue primitive appelle le moteur qui l’actionne, le crâne de mouton l’orgue électrique de notre enfance. Bien entendu, il eût été malséant de produire quelque mélodie que ce soit : on n’est pas « nouveau réaliste » pour rien, on n’a pas mis le feu (symboliquement) au MoMA pour « suivre » sa participation comme le premier « créateur » venu… Papa Duchamp, terrible surmoi, veille. Le son n’a donc pas plus de valeur qu’un « objet trouvé », un ready-made. Tinguely ne joue pas la musique, il joue avec les sons, au-delà du son. Méta-artiste, il connait le sens des préfixes et préfère travailler aux confins du bruit. Mais le violon d’Apollon, saint patron des peintres et des sculpteurs depuis Le Parnasse de Raphaël, se venge de ce chaos organisé. Bien qu’il ait toujours affirmé avoir été sourd à toute expression musicale, Tinguely nous prouve sans cesse le contraire.

Autre exploit, autre lieu, mais toujours à Bâle, le regroupement quasi symphonique des quatre Méta-Harmonies de Jean Tinguely ! Dans l’atrium du musée qui porte son nom, ces assemblages bariolés dressent leur inquiétante démesure et s’animent quand passe le courant, l’invisible fée d’une exposition qui ne pouvait rester muette. La première de ces machines musicales date de 1978 et prend l’apparence d’un triptyque dont chaque élément, dans sa cage de fer, vise au bricolage le plus hétérogène. Artiste extrême, artiste des extrêmes, Tingely n’aime rien tant que leurs alliances. La roue primitive appelle le moteur qui l’actionne, le crâne de mouton l’orgue électrique de notre enfance. Bien entendu, il eût été malséant de produire quelque mélodie que ce soit : on n’est pas « nouveau réaliste » pour rien, on n’a pas mis le feu (symboliquement) au MoMA pour « suivre » sa participation comme le premier « créateur » venu… Papa Duchamp, terrible surmoi, veille. Le son n’a donc pas plus de valeur qu’un « objet trouvé », un ready-made. Tinguely ne joue pas la musique, il joue avec les sons, au-delà du son. Méta-artiste, il connait le sens des préfixes et préfère travailler aux confins du bruit. Mais le violon d’Apollon, saint patron des peintres et des sculpteurs depuis Le Parnasse de Raphaël, se venge de ce chaos organisé. Bien qu’il ait toujours affirmé avoir été sourd à toute expression musicale, Tinguely nous prouve sans cesse le contraire.

Là réside l’autre vertu de l’exposition. Elle oblige autant à ouvrir l’œil qu’à tendre l’oreille. Les différences sonores, d’une pièce à l’autre, n’échapperont pas à toute ouïe quelque peu attentive. L’empreinte des seventies colle à la « machine » princeps, achetée dès 1979 par Peter et Irene Ludwig. Destiné au Japon, Pandämonium n°1 / Méta-Harmonie 3 se sert pourtant d’un instrumentarium décidément bâlois, plus percussif, plus proche du carnaval et de ce que Tinguely appelle la « burlesquification » de la mort. Nous sommes en 1984 et le morbide, le rituel macabre, grignote déjà l’humour initial. La morsure reste légère, il est vrai, et le sourire l’emporte. La vue de cette cloche suisse, briquée et joyeusement alpestre, déride, autant que celle de l’aigle impériale, dérisoire ersatz d’une après-guerre qui allait se dissoudre dans la proche destruction du mur que l’on sait. La pièce donne le vertige. Du grand spectacle, au sens allemand du terme, tapageur et théâtral, dès que l’ensemble s’ébranle et crépite. On n’oubliera pas que Tinguely, tout iconoclaste qu’il se voulait, fut un artiste d’exposition. Chacune de ses Méta-Harmonies a été créée pour ces grand-messes laïques et internationales dont nous sommes les fidèles plus ou moins moutonniers. Aussi vrai qu’il donna au MoMA un fragment de son Hommage à New York (1960), la pièce qui devait soi-disant s’autodétruire lors de son vernissage, l’artiste suisse a parfaitement orchestré sa carrière, prenant des poses à la Jackson Pollock face à l’objectif dès avant sa consécration américaine… Attitude qui ne différait guère de celle des trouble-fête de la musique contemporaine, John Cage ou Stockhausen, dont il se souffle que Tinguely était friand. Apollon a toujours le dernier mot. Stéphane Guégan

Là réside l’autre vertu de l’exposition. Elle oblige autant à ouvrir l’œil qu’à tendre l’oreille. Les différences sonores, d’une pièce à l’autre, n’échapperont pas à toute ouïe quelque peu attentive. L’empreinte des seventies colle à la « machine » princeps, achetée dès 1979 par Peter et Irene Ludwig. Destiné au Japon, Pandämonium n°1 / Méta-Harmonie 3 se sert pourtant d’un instrumentarium décidément bâlois, plus percussif, plus proche du carnaval et de ce que Tinguely appelle la « burlesquification » de la mort. Nous sommes en 1984 et le morbide, le rituel macabre, grignote déjà l’humour initial. La morsure reste légère, il est vrai, et le sourire l’emporte. La vue de cette cloche suisse, briquée et joyeusement alpestre, déride, autant que celle de l’aigle impériale, dérisoire ersatz d’une après-guerre qui allait se dissoudre dans la proche destruction du mur que l’on sait. La pièce donne le vertige. Du grand spectacle, au sens allemand du terme, tapageur et théâtral, dès que l’ensemble s’ébranle et crépite. On n’oubliera pas que Tinguely, tout iconoclaste qu’il se voulait, fut un artiste d’exposition. Chacune de ses Méta-Harmonies a été créée pour ces grand-messes laïques et internationales dont nous sommes les fidèles plus ou moins moutonniers. Aussi vrai qu’il donna au MoMA un fragment de son Hommage à New York (1960), la pièce qui devait soi-disant s’autodétruire lors de son vernissage, l’artiste suisse a parfaitement orchestré sa carrière, prenant des poses à la Jackson Pollock face à l’objectif dès avant sa consécration américaine… Attitude qui ne différait guère de celle des trouble-fête de la musique contemporaine, John Cage ou Stockhausen, dont il se souffle que Tinguely était friand. Apollon a toujours le dernier mot. Stéphane Guégan

*Der Figurative Pollock, Kunstmuseum, Bâle, jusqu’au 22 janvier 2017. Catalogue (versions allemande et anglaise, 30 CHF) sous la direction de Nina Zimmer, aussi intéressant et précis que l’éblouissante exposition qu’il accompagne.

**Machines musicales / Musique machinale, Musée Tinguely, Bâle, jusqu’au 22 janvier 2017. Catalogue (à paraître, Kerber Verlag) sous la direction d’Annja Müller-Alsbach et Sandra Beate Reinmann.

***On prolongera l’exposition Pollock au musée de l’Orangerie et au Grand Palais. La peinture américaine des années 1930. The Age of anxiety, en 50 tableaux, dresse celui d’une Amérique prise dans l’étau du krach et de la guerre, et oscillant entre culte du terroir et ivresse industrielle, dépression et optimisme, abstraction et précisionnisme, Stuart David et Hopper. La peinture de Pollock, déjà duelle, se comprend mieux à proximité de Benton, son maître en régionalisme viril. C’est toutefois le cadet qui signe le tableau le plus puissant de la sélection, une scène sacrificielle brossée et presque sculptée sous l’emprise de Guernica. Mexique 1900-1950, au Grand Palais, fait entendre fortement les voix d’Orozco et de Siqueiros, à côté duquel Pollock se fait photographier, à New York, en 1936. On sait quelles étincelles jaillirent à la croisée des programmes artistiques de Roosevelt et de l’avant-garde mexicaine. Mexique 1900-1950 rappelle éloquemment la contribution de Diego Rivera à la double révolution mexicaine, vite détournée de ses origines libérales. Deux mots encore pour signaler l’exposition panoramique que la Royal Academy (Londres) consacre à L’Expressionnisme abstrait jusqu’au 2 janvier. Elle présente les vertus et les défauts des vastes synthèses où le nombre prime les angles et les perspectives autres que monographiques. Reste que les salles Gorky et De Kooning sont de tout premier ordre, de même que la salle des Pollock. Peint pour l’appartement de Peggy Guggenheim, l’immense Mural de 1943 dévore l’espace domestique et lui substitue une sorte de jungle primitive aux fantomatiques présences humaines. Il est aujourd’hui le fleuron du musée d’Iowa city, la ville de la grand-mère Pollock, et mérite amplement un coup d’Eurostar. SG

***On prolongera l’exposition Pollock au musée de l’Orangerie et au Grand Palais. La peinture américaine des années 1930. The Age of anxiety, en 50 tableaux, dresse celui d’une Amérique prise dans l’étau du krach et de la guerre, et oscillant entre culte du terroir et ivresse industrielle, dépression et optimisme, abstraction et précisionnisme, Stuart David et Hopper. La peinture de Pollock, déjà duelle, se comprend mieux à proximité de Benton, son maître en régionalisme viril. C’est toutefois le cadet qui signe le tableau le plus puissant de la sélection, une scène sacrificielle brossée et presque sculptée sous l’emprise de Guernica. Mexique 1900-1950, au Grand Palais, fait entendre fortement les voix d’Orozco et de Siqueiros, à côté duquel Pollock se fait photographier, à New York, en 1936. On sait quelles étincelles jaillirent à la croisée des programmes artistiques de Roosevelt et de l’avant-garde mexicaine. Mexique 1900-1950 rappelle éloquemment la contribution de Diego Rivera à la double révolution mexicaine, vite détournée de ses origines libérales. Deux mots encore pour signaler l’exposition panoramique que la Royal Academy (Londres) consacre à L’Expressionnisme abstrait jusqu’au 2 janvier. Elle présente les vertus et les défauts des vastes synthèses où le nombre prime les angles et les perspectives autres que monographiques. Reste que les salles Gorky et De Kooning sont de tout premier ordre, de même que la salle des Pollock. Peint pour l’appartement de Peggy Guggenheim, l’immense Mural de 1943 dévore l’espace domestique et lui substitue une sorte de jungle primitive aux fantomatiques présences humaines. Il est aujourd’hui le fleuron du musée d’Iowa city, la ville de la grand-mère Pollock, et mérite amplement un coup d’Eurostar. SG

Livres (bien) reçus

La Villa des Mystères en abritait un ultime, que Paul Veyne est parvenu à éclaircir après s’être heurté à l’énigme d’un décor qui en avait découragé ou abusé plus d’un. C’est qu’ils cherchaient, ces doctes aveugles, midi à quatorze heures. La présence de Bacchus parmi les figures peintes, et fermement détachées du fameux fond rouge, n’était-ce pas le signe d’un arrière-plan initiatique, d’une vérité profonde, enfouie sous l’apparence domestique de l’ensemble ? En lieu et place d’une exégèse dionysiaque qui se mordait la queue, et échouait à tout expliquer, Paul Veyne part de l’évidence et s’y tient : cette frise de 20 mètres déroule une simple épopée nuptiale sous les yeux de Bacchus et Ariane, symbole de l’union heureuse et fertile que la peinture a pour vocation de figurer, d’annoncer et faire advenir. Le paganisme, nous rappelle l’auteur, était une religion votive et plaçait l’espérance sur notre bonne terre. La jeune fille qui se prépare, d’abord la chevelure, puis l’étuve, sera un jour mère. Un fils lui est promis, qu’on voit déjà lire, privilège de la classe supérieure. Le savoir vaut alors titre aristocratique. On cherche en vain l’homme, protagoniste absent de ce gynécée en secrète effervescence. Mais la présence du van phallique suggère la sienne, non moins que l’effroi de la défloraison qui se peint sur différents visages féminins. La peinture sait aussi calmer cette inquiétude bien naturelle. Une jeune esclave enceinte, le front orné d’une couronne de myrte, porte un plateau de gâteaux au sésame, elle nous dit que la nuit sera riche de plaisirs et des fruits attendus, Vénus s’en porte garante. SG // Paul Veyne, La Villa des Mystères à Pompéi, Gallimard, 21€

La Villa des Mystères en abritait un ultime, que Paul Veyne est parvenu à éclaircir après s’être heurté à l’énigme d’un décor qui en avait découragé ou abusé plus d’un. C’est qu’ils cherchaient, ces doctes aveugles, midi à quatorze heures. La présence de Bacchus parmi les figures peintes, et fermement détachées du fameux fond rouge, n’était-ce pas le signe d’un arrière-plan initiatique, d’une vérité profonde, enfouie sous l’apparence domestique de l’ensemble ? En lieu et place d’une exégèse dionysiaque qui se mordait la queue, et échouait à tout expliquer, Paul Veyne part de l’évidence et s’y tient : cette frise de 20 mètres déroule une simple épopée nuptiale sous les yeux de Bacchus et Ariane, symbole de l’union heureuse et fertile que la peinture a pour vocation de figurer, d’annoncer et faire advenir. Le paganisme, nous rappelle l’auteur, était une religion votive et plaçait l’espérance sur notre bonne terre. La jeune fille qui se prépare, d’abord la chevelure, puis l’étuve, sera un jour mère. Un fils lui est promis, qu’on voit déjà lire, privilège de la classe supérieure. Le savoir vaut alors titre aristocratique. On cherche en vain l’homme, protagoniste absent de ce gynécée en secrète effervescence. Mais la présence du van phallique suggère la sienne, non moins que l’effroi de la défloraison qui se peint sur différents visages féminins. La peinture sait aussi calmer cette inquiétude bien naturelle. Une jeune esclave enceinte, le front orné d’une couronne de myrte, porte un plateau de gâteaux au sésame, elle nous dit que la nuit sera riche de plaisirs et des fruits attendus, Vénus s’en porte garante. SG // Paul Veyne, La Villa des Mystères à Pompéi, Gallimard, 21€

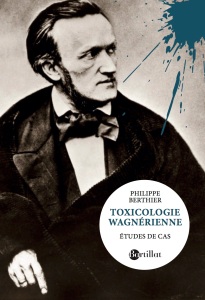

Pour avoir commencé par étudier Stendhal, Philippe Berthier n’ignore rien des effets secondaires, névrotiques de l’art, cette dangereuse « promesse de bonheur ». En quarante ans de brillants essais, son érudition allègre s’est laissé tenter par d’autres furieux de l’Eros esthétique, Chateaubriand, Barbey d’Aurevilly, Proust et Herbart. Il jette aujourd’hui les filets de sa curiosité insatiable, et de son humour intangible, sur les intoxiqués du wagnérisme, qu’ils aient cherché ou pas à se soigner du bacille de Bayreuth en racontant leur envoûtement. Dans un article féroce comme il les aimait, Claudel a dénoncé « le poison wagnérien » et « la ratatouille boche ». C’était quelques mois avant les accords de Munich… Gautier et Baudelaire, le premier avec plus de lucidité, ont pressenti ce qui allait devenir un « mal français », malgré la fameuse mise en garde de Nietzsche, au cours des vingt dernières années du XIXe siècle. Les auteurs dont Berthier nous parle ont en commun d’être de mauvais littérateurs et de n’être plus connus aujourd’hui que des spécialistes de la Décadence et de quelques illuminés. Ils n’en sont que plus révélateurs de l’épidémie en question. Ajoutons qu’ils réservent quelques perles à leurs courageux lecteurs et remercions Berthier de les rassembler en collier. Qui peut, du reste, se targuer d’avoir avalé in extenso les ouvrages d’Elémir Bourges, Joséphin Péladan, Teodor de Wyzewa, Henry Céard et beaucoup d’autres, plus obscurs, plus oubliés… Le comble du drôle est l’espèce de constance avec laquelle ces émules de Siegfried décrivent leurs héros, morts au monde pour mieux renaître en Wagner, moins habiles en amour qu’en catalepsies et autres tumescences rêvées. La lettre de Baudelaire indiquait déjà le potentiel des transferts et dégâts psychiques et, ce faisant, touchait au sublime. On n’en dira pas autant de ses émules tardifs. SG // Philippe Berthier, Toxicologie wagnérienne. Études de cas, Bartillat, 20€.

Pour avoir commencé par étudier Stendhal, Philippe Berthier n’ignore rien des effets secondaires, névrotiques de l’art, cette dangereuse « promesse de bonheur ». En quarante ans de brillants essais, son érudition allègre s’est laissé tenter par d’autres furieux de l’Eros esthétique, Chateaubriand, Barbey d’Aurevilly, Proust et Herbart. Il jette aujourd’hui les filets de sa curiosité insatiable, et de son humour intangible, sur les intoxiqués du wagnérisme, qu’ils aient cherché ou pas à se soigner du bacille de Bayreuth en racontant leur envoûtement. Dans un article féroce comme il les aimait, Claudel a dénoncé « le poison wagnérien » et « la ratatouille boche ». C’était quelques mois avant les accords de Munich… Gautier et Baudelaire, le premier avec plus de lucidité, ont pressenti ce qui allait devenir un « mal français », malgré la fameuse mise en garde de Nietzsche, au cours des vingt dernières années du XIXe siècle. Les auteurs dont Berthier nous parle ont en commun d’être de mauvais littérateurs et de n’être plus connus aujourd’hui que des spécialistes de la Décadence et de quelques illuminés. Ils n’en sont que plus révélateurs de l’épidémie en question. Ajoutons qu’ils réservent quelques perles à leurs courageux lecteurs et remercions Berthier de les rassembler en collier. Qui peut, du reste, se targuer d’avoir avalé in extenso les ouvrages d’Elémir Bourges, Joséphin Péladan, Teodor de Wyzewa, Henry Céard et beaucoup d’autres, plus obscurs, plus oubliés… Le comble du drôle est l’espèce de constance avec laquelle ces émules de Siegfried décrivent leurs héros, morts au monde pour mieux renaître en Wagner, moins habiles en amour qu’en catalepsies et autres tumescences rêvées. La lettre de Baudelaire indiquait déjà le potentiel des transferts et dégâts psychiques et, ce faisant, touchait au sublime. On n’en dira pas autant de ses émules tardifs. SG // Philippe Berthier, Toxicologie wagnérienne. Études de cas, Bartillat, 20€.

Les 18 et 30 novembre prochains, la Revue des deux mondes organise deux tables-rondes Baudelaire au musée Delacroix. Programme à venir… A lire : Stéphane Guégan, « Matisse en fleur », Revue des deux mondes, novembre 2016.

8 avril 1973, il y a 40 ans à cette minute précise, mort de Picasso. Personne ne pouvait y croire, nul ne voulait y croire. Il occupait la scène, de sa présence écrasante, depuis si longtemps. C’était comme voir mourir le XXe siècle trop tôt. Sa disparition surprit d’autant plus que Pablo mourait debout, en lion, après avoir secoué la vieille crinière gothique de la chapelle du palais des Papes. Les plus jeunes ont sans doute oublié le vacarme provoqué par ses dernières œuvres en mai 1970, explosion incontrôlable de toreros outrageusement enfantins, d’Arlequins farcesques et de nus sexués ad libitum. On aurait dit que l’Eros picassien déchirait son lit éternel, débordait, emportait tout, le sujet et les formes dans sa folie. Sénile, dira la vieille garde. Juvénile, répondront les aficionados. L’Humanité, le 8 mai 1970, titre «Pablo Picasso, cet indomptable». Jeannine Warnod, côté Figaro, parle d’«action-painting» sans confondre frénésie et hasard. Picasso voulait-il en découdre avec les Américains et l’idée que la modernité était devenue leur domaine réservé en trente ans ? Sans doute. À quoi, du reste, comparer cette lave que la chapelle d’Avignon ne pouvait contenir ?

8 avril 1973, il y a 40 ans à cette minute précise, mort de Picasso. Personne ne pouvait y croire, nul ne voulait y croire. Il occupait la scène, de sa présence écrasante, depuis si longtemps. C’était comme voir mourir le XXe siècle trop tôt. Sa disparition surprit d’autant plus que Pablo mourait debout, en lion, après avoir secoué la vieille crinière gothique de la chapelle du palais des Papes. Les plus jeunes ont sans doute oublié le vacarme provoqué par ses dernières œuvres en mai 1970, explosion incontrôlable de toreros outrageusement enfantins, d’Arlequins farcesques et de nus sexués ad libitum. On aurait dit que l’Eros picassien déchirait son lit éternel, débordait, emportait tout, le sujet et les formes dans sa folie. Sénile, dira la vieille garde. Juvénile, répondront les aficionados. L’Humanité, le 8 mai 1970, titre «Pablo Picasso, cet indomptable». Jeannine Warnod, côté Figaro, parle d’«action-painting» sans confondre frénésie et hasard. Picasso voulait-il en découdre avec les Américains et l’idée que la modernité était devenue leur domaine réservé en trente ans ? Sans doute. À quoi, du reste, comparer cette lave que la chapelle d’Avignon ne pouvait contenir ?  D’un bilan l’autre. Passons à l’intrigante exposition du Kunstmuseum de Bâle, dont le titre prometteur ne réserve aucune désillusion. Il est donc vrai que les collections bâloises peuvent raisonnablement s’enorgueillir de chefs-d’œuvre du peintre. Ce n’est que justice. Les musées suisses au cours des années 1930 se sont montrés d’une rare audace à son endroit. L’événement le plus symbolique reste la rétrospective organisée par le Kunsthaus de Zurich fin 1932, alors que la crise affecte lourdement les valeurs sûres du marché de l’art. Et Picasso en est une. Bâle va très vite occuper un rôle de premier plan dans ce processus, qui se double de l’intérêt que lui témoignaient les meilleurs collectionneurs depuis les années 1920. Raoul La Roche, dont le nom est indissociable du Kunstmuseum de Bâle, accumula les toiles cubistes entre 1921 et 1928 ; en pleine guerre de 14, l’entrepreneur Rudolf Staechelin étoffa ses murs des Deux frères, sommet de la période rose, avant d’acquérir, auprès de Paul Rosenberg, une autre perle, l’Arlequin assis de 1923. La même année, son ami Im Obersteg, achetait au marchand parisien son propre Arlequin. Dans le catalogue de l’exposition, Anita Haldemann et Nina Zimmer ont mille autres anecdotes et informations à nous raconter. À l’évidence, à partir du milieu des années 1950, alors que l’œuvre de Picasso prenait à nouveau un tour déconcertant, Ernst Beyeler donna un second souffle à cette passion bâloise. Deux des tableaux essentiels de l’exposition viennent de la fondation qui porte son nom, Chat et homard, variation hallucinée sur La Raie de Chardin, et Le Nu couché jouant avec un chat, clin d’œil décomplexé à Olympia. Oui, The Picassos are here, comme le dit l’affiche de Bâle !

D’un bilan l’autre. Passons à l’intrigante exposition du Kunstmuseum de Bâle, dont le titre prometteur ne réserve aucune désillusion. Il est donc vrai que les collections bâloises peuvent raisonnablement s’enorgueillir de chefs-d’œuvre du peintre. Ce n’est que justice. Les musées suisses au cours des années 1930 se sont montrés d’une rare audace à son endroit. L’événement le plus symbolique reste la rétrospective organisée par le Kunsthaus de Zurich fin 1932, alors que la crise affecte lourdement les valeurs sûres du marché de l’art. Et Picasso en est une. Bâle va très vite occuper un rôle de premier plan dans ce processus, qui se double de l’intérêt que lui témoignaient les meilleurs collectionneurs depuis les années 1920. Raoul La Roche, dont le nom est indissociable du Kunstmuseum de Bâle, accumula les toiles cubistes entre 1921 et 1928 ; en pleine guerre de 14, l’entrepreneur Rudolf Staechelin étoffa ses murs des Deux frères, sommet de la période rose, avant d’acquérir, auprès de Paul Rosenberg, une autre perle, l’Arlequin assis de 1923. La même année, son ami Im Obersteg, achetait au marchand parisien son propre Arlequin. Dans le catalogue de l’exposition, Anita Haldemann et Nina Zimmer ont mille autres anecdotes et informations à nous raconter. À l’évidence, à partir du milieu des années 1950, alors que l’œuvre de Picasso prenait à nouveau un tour déconcertant, Ernst Beyeler donna un second souffle à cette passion bâloise. Deux des tableaux essentiels de l’exposition viennent de la fondation qui porte son nom, Chat et homard, variation hallucinée sur La Raie de Chardin, et Le Nu couché jouant avec un chat, clin d’œil décomplexé à Olympia. Oui, The Picassos are here, comme le dit l’affiche de Bâle ! On aurait tort de sourire des résistances que suscita le dernier Picasso. Elles furent aussi le fait des plus éminents esprits du siècle passé, comme le rappelle l’ambitieuse synthèse de Serge Linarès sur les écrivains qui contribuèrent largement à façonner la statue du commandeur. Il est heureux qu’un éditeur, Citadelles en l’occurrence, ait confié à un spécialiste de Cocteau, éditeur de La Pléiade, la tâche de documenter et d’éclairer pareil sujet. Pour le dire d’un mot, Picasso fut aux écrivains de son temps ce que seul Manet, au XIXe siècle, fut aux siens. Linarès, dès son introduction, extrait cette phrase du livre que Gertrude Stein, consacrait en 1938 au peintre qu’elle avait commencé à collectionner trente ans plus tôt : «Ses amis, il les choisit bien plus parmi les écrivains que parmi les peintres.» Les écrivains français, aurait-elle pu préciser si ses origines américaines n’avaient pas vaincu ici sa passion pour leur pays d’adoption. Car Picasso,

On aurait tort de sourire des résistances que suscita le dernier Picasso. Elles furent aussi le fait des plus éminents esprits du siècle passé, comme le rappelle l’ambitieuse synthèse de Serge Linarès sur les écrivains qui contribuèrent largement à façonner la statue du commandeur. Il est heureux qu’un éditeur, Citadelles en l’occurrence, ait confié à un spécialiste de Cocteau, éditeur de La Pléiade, la tâche de documenter et d’éclairer pareil sujet. Pour le dire d’un mot, Picasso fut aux écrivains de son temps ce que seul Manet, au XIXe siècle, fut aux siens. Linarès, dès son introduction, extrait cette phrase du livre que Gertrude Stein, consacrait en 1938 au peintre qu’elle avait commencé à collectionner trente ans plus tôt : «Ses amis, il les choisit bien plus parmi les écrivains que parmi les peintres.» Les écrivains français, aurait-elle pu préciser si ses origines américaines n’avaient pas vaincu ici sa passion pour leur pays d’adoption. Car Picasso,  Linarès y reconnaît «un fait de société» récurrent depuis le romantisme, «la constitution d’une collectivité artistique mêlant les artisans du verbe et de l’image». D’où le ballet incessant des écrivains et poètes autour de Picasso, au moins jusqu’à la fin des années 1960. À tous ce livre fait une place en dissociant, non sans mal, les purs créateurs des plumes gagnées à la critique d’art professionnelle, de Salmon et Reverdy à

Linarès y reconnaît «un fait de société» récurrent depuis le romantisme, «la constitution d’une collectivité artistique mêlant les artisans du verbe et de l’image». D’où le ballet incessant des écrivains et poètes autour de Picasso, au moins jusqu’à la fin des années 1960. À tous ce livre fait une place en dissociant, non sans mal, les purs créateurs des plumes gagnées à la critique d’art professionnelle, de Salmon et Reverdy à