L’exposition intrigue les uns et fascine les autres, à la mesure des mystères que le public lui prête et que la presse entretient de sa pente au sensationnel. Les commissaires ne sont-ils pas sommés en permanence de lever le voile sur la cuisine des opérations, trocs, prêts exceptionnels, difficultés budgétaires, implications diplomatiques ? Exposer, c’est s’exposer. Et au risque d’être incompris s’ajoute désormais le reproche ou le soupçon d’avoir mal agi. Il en va du thème et de la fabrique de l’exposition aux œuvres qu’elle regroupe, du « bilan carbone » aux résonances sociales dont est tenue responsable aujourd’hui la moindre activité culturelle. Pour être moins menacé de diabolisation morale, l’accrochage lui-même excite la curiosité publique et parfois l’ingérence des médias. On ne compte plus les reportages de la télévision venue assister à l’arrivée du chef-d’œuvre en caisse, à sa sortie fiévreuse de ladite caisse, voire à sa pose un peu théâtralisée, comme toute information à présent. Gardons-nous d’exagérer toutefois, il est d’autres façons de faire et d’autres façons de couvrir le montage des expositions, l’ensemble des processus et procédures qu’elles supposent, la formidable énergie collective, et même collégiale, qu’elles demandent. Si Nicolas Krief et ses photographies savoureuses ne le confirmaient pas, le présent livre n’aurait aucune raison d’exister. Voilà près de quinze ans qu’il est l’hôte, l’explorateur des musées avec son drôle d’objectif et son inaltérable sens de l’humour. Il est vrai que la scénographie des temples de l’art peut prêter à sourire. Nombreux sont ses confrères qui traquent le comportement des visiteurs enjoints à passer d’icône en icône, d’extase en extase, selon un parcours balisé à l’excès. Nicolas Krief, plus concret, moins lyrique, préfère surprendre d’autres formes de dialogue, ou de collusion involontaire, entre la création et l’humain. Aucune de nos passions déconstructives ne l’habite : le contact physique renoué avec l’œuvre, tel est ce qui fait de l’accrochage une occasion d’expériences singulières, le lieu d’une autre intelligence des arts. Sa photographie fournit une mémoire à la multiplicité de regards, de gestes et de mouvements que l’exposition exige et suscite. Un nœud d’expertises de toute nature se met au service d’une fête des œuvres, et c’est beau. Encore fallait-il être là, et immobiliser cette grâce. Le mot du cardinal de Retz, que Cartier-Bresson et Bonnard aimaient se disputer, se vérifie : « Il n’y a rien dans le monde qui n’ait son moment décisif. » Stéphane Guégan

*Lire la suite dans Musée, photographies de Nicolas Krief, texte de Stéphane Guégan, Gallimard, 29€ // Exposition des photographies de Nicolas Krief, Galerie Gallimard, 30/32 rue de l’Université, 75007 Paris. Signature, mercredi 30 octobre, à partir de 18h30.

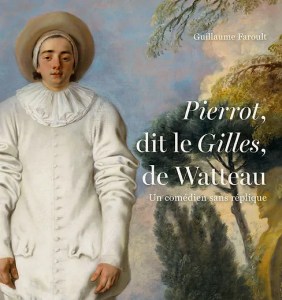

ENTRE ROCAILLE ET TERREUR

La crasse est à la peinture ce que l’aveuglement est à son interprétation. Le Gilles de Watteau, tableau insigne qui a appartenu à Vivant Denon et à La Caze, est sorti plus pimpant du récent toilettage que le Louvre lui a fait subir avec le soin que requéraient sa délicatesse et ses dimensions désormais agrandies, ô surprise, de marges oubliées et dépliées. Cette extension eût charmé et conforté Gautier, chantre, en 1860, du peintre de Lilliput et de ses aspirations légitimes aux « proportions historiques ». Plus grand, plus vif de ses bleus et, bien sûr, de ses blancs rafraîchis, Pierrot – puisqu’il faut se résoudre à le rebaptiser ainsi, dresse, vrai comédien, son corps emprunté et sa face espiègle au beau milieu d’une nature de rêve. A gauche, Crispin nous sourit, c’est le cynique de service ; à droite, trois personnages, de théâtre aussi, ont les yeux rivés sur l’âne qui rechigne à avancer ; derrière eux surgit un faune, symbole des libertés de ton et de tour que s’autorise la troupe en marche. Comment faire parler cette toile entourée de mystères, se demande Guillaume Faroult, qui en a percé plus d’un par passion de la peinture rocaille et de ses liens à la scène ? A la faveur d’une restauration exemplaire, il avance des hypothèses. Sources, fonction et surtout descendance, tout gagne en lumière. Le dossier du Louvre, occasion de déguster d’autres Watteau merveilleux (Madrid, San Francisco), les mêle à un flux d’images très ordonné. Fragonard, Deburau et Nadar y prennent part comme Marcel Carné et Sarah Bernhardt, Derain et Picasso. Que l’un des phares de Baudelaire, sensible à « la folie » de la fête galante, ait aussi conquis Manet, quoi de plus rassurant. Le Fifre aurait pu traverser la Seine et Drieu trouver une place dans le formidable catalogue, Drieu qui continuerait aujourd’hui à l’appeler Gilles et lui trouver robustesse et délicatesse : « Bon mangeur, bon buveur, bon amant, bon ami, bon soldat. C’est l’homme qui va gagner la bataille de Fontenoy. » La santé ou la mort. SG / Pierrot, dit le Gilles, de Watteau. Un comédien sans réplique, musée du Louvre jusqu’au 3 février 2025, catalogue LIENART / Musée du Louvre, 39€.

Tant d’erreurs courent toujours sur le luxe d’Ancien régime, crédité de vouloir en faire trop et d’avoir cherché l’ostentation plus que les agréments de l’existence. Voltaire, à qui rien n’échappa des siècles de Louis XIV et Louis XV, attribuait « la vaine pompe et le faste extérieur aux nations chez lesquelles on ne sait encore que se montrer en public et où l’on ignore l’art de vivre ». Le roi soleil, tout solaire qu’il fût, ne mélangeait pas les genres, ou les espaces, et sut même mettre un frein aux excès de son début de règne. La leçon, dès le Régent, profita à ses successeurs. On sait ce qui advint, le triomphe de nos arts décoratifs que la galerie Léage et les éditions Infine promeuvent, chantent ensemble. Intime XVIIIe siècle rappelle à ses lecteurs que vivre avec art, c’est vivre dans l’art, que meubles et objets ne servent pas à orner nos maisons, mais à nous en montrer dignes, quel que soit leur prix. Seuls les parvenus pensent que l’or remplace l’esprit. Ce précis cursif traverse donc un moment du goût que la Révolution ne pouvait interrompre. Reste à savoir si le XVIIIe siècle, qui faisait nécessité du superflu (autre mot de Voltaire), pouvait être remplacé, dépassé. Le présent livre permet d’en douter. SG / Intime XVIIIe siècle. Les Interludes de la galerie Léage, Infine Galerie Léage, 65€.

L’explosion de 1789 s’explique-t-elle de façon aussi mécanique qu’on le croit ? A ceux qui allèguent les calamités consécutives au désastre météorologique (grêlons sanguinaires de juillet 1788, terrible hiver suivant), d’autres répondent en invoquant l’incapacité du souverain à enrayer la dette publique et l’envol des impôts. Pour certains experts, les « origines culturelles de la Révolution française » ne font guère de doute, le courant philosophique et l’opinion publique ayant conjugué leurs forces propres contre la monarchie et son despotisme « systémique ». Moins nombreux sont les historiens à se soucier du réformisme royal, quant aux finances du royaume notamment, et du refus que lui opposèrent les privilégiés, lesquels n’appartenaient pas seulement au clergé et à la noblesse. L’échec de Louis XVI, ce n’est pas l’échec d’un roi indifférent au sort de ses sujets, voire à la nécessité de transformer la marche de l’Etat, c’est l’échec d’une longue séquence de tensions, suspicions et conflits que le contexte calamiteux de la fin des années 1780, envenimé par l’attitude des Parlements, transforma en poudrière. Nulle conséquence impérative dans l’événement de l’été 1789, résumerait Robert Darnton, ennemi du fatalisme et du fanatisme méthodologiques. Il a choisi, au contraire, de se pénétrer sans œillères de « l’humeur révolutionnaire » du demi-siècle qui conditionna, sans le déterminer, le destin de la France. Son livre, écrit avec l’aisance du conteur, accumule les causes de mécontentements qui affaiblirent la couronne avant que Louis XVI ne monte sur le trône et n’incarne les espoirs d’un tournant attendu. Le fait est, souligne Darnton, grand défricheur de libelles, chansons et communication orale, que le terrain est miné à la mort du « Bien-Aimé ». La « conscience collective » d’alors s’apprécie à partir de tous les frottements du privé et du collectif. A cette aune, le pamphlet visant une maîtresse royale vaut l’idéalisation de la démocratie égalitaire que véhicule L’Emile de Rousseau après 1760. Darnton ne néglige pas la sphère du religieux, très effervescente depuis la traque des réformés et des jansénistes sous Louis XIV. Les émeutes de la faim, anciennes et endémiques, sont de portée accrue quand l’information se dote de réseaux plus efficaces. Le poids des affaires de mœurs (Kornmann) ou de l’actualité militaire n’en pèse que plus fortement. Mais si le grand historien américain ne craint pas de sonder ce qu’on croyait savoir du XVIIIe siècle, c’est pour l’éclairer à sa façon ou détruire certains mythes. Non, Le Mariage de Figaro, autorisé de Comédie-Française par la couronne après hésitation, n’a pas été perçu en 1784 comme une dénonciation de la haute aristocratie. Sa peinture brutale du désir amoureux, toutes classes confondues, avait suffi à éveiller la peur du scandale avant l’éclat d’un succès trop prévisible. SG / Robert Darnton, L’Humeur révolutionnaire. Paris, 1748-1789, Gallimard, 32€.

Songeons qu’il s’écoule moins de deux ans entre la première du Mariage de Figaro et celle de l’opéra de Mozart, qui sublime la pièce de Beaumarchais. 27 avril 1784 -1er mai 1786. Pour le dire comme le comte Almaviva, à l’acte I du Barbier de Séville, chacun court après le bonheur au pied du précipice. Le Mariage a-t-il précipité les choses de ses piquantes répliques ? Elles sont restées sur toutes les lèvres et servent à tout propos : « sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur », « Qu’avez-vous fait pour tant de biens ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus », « L’usage […] est souvent un abus », etc. Le jour où la Comédie-Française lance l’éblouissante pièce, les cordons bleus coudoient le public moins bien né. Seraient-ils devenus les artisans de leur propre perte, auraient-ils perdu la tête avant de connaître, pour certains, la décollation ? Ce qu’en dit Virginie Yvernault dans sa nouvelle édition de la trilogie de Figaro fait mieux la part des choses, car l’hostilité aux grands et la dénonciation de leurs mœurs se montraient ailleurs d’une agressivité moins retenue : « comment accueillir ce délicieux persiflage autrement que par le rire ? Un homme du monde ne saurait s’offusquer de ces maximes spirituelles sans les vérifier aussitôt ; il aurait mauvaise grâce […] à blâmer le brillant d’un Almaviva qui, dans la comédie, n’apparaît jamais sous un jour ridicule. Au reste Beaumarchais a tout pour plaire à la noblesse frondeuse du règne de Louis XVI […] qui souhaite ardemment un nouvel équilibre des pouvoirs. » Il emporte aussi notre adhésion par sa langue et ses amours à plusieurs bandes, dignes de Diderot et de Voltaire, ses maîtres à écrire. La Mère coupable, ici rattachée au Barbier et au Mariage, mérite de sortir de leur ombre. D’Espagne, nous sautons dans le Paris révolutionnaire. Le supposé fourrier de 1789, tenu pour émigré à partir de 1794, se démena pour sauver sa famille emprisonnée, et promise à la guillotine. Elle ne dut sa survie qu’à la chute de Robespierre. SG / Beaumarchais, Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro, La Mère coupable, édition de Virginie Yvernault, Folio Théâtre, Gallimard, 6,90€.

Le jeune Marx, rappelait François Furet, associait la Révolution française à « l’illusion du politique », née d’un hiatus fondamental : l’inégalité ontologique des hommes ne saurait se dissoudre dans l’égalité, déclarée, mais apparente, des citoyens. On dira donc de la Terreur qu’elle fut l’illusion d’une illusion, la lame des écorcheurs comme rempart nécessaire aux ennemis de l’intérieur, envoyés à l’échafaud sur simple soupçon et, très souvent, par dérive de la violence d’Etat. 1789 a libéré des énergies que les nouvelles autorités crurent pouvoir toutes canaliser ou employer ; malgré l’instauration d’un régime de droit, elles furent dépassées par le rue dès la prise des Tuileries et les massacres de septembre 1792. Le 21 du mois, la République ensanglantée se décrète sous le choc du carnage ; plus d’un millier de Français ont péri en 5 jours. Et la fièvre meurtrière, nourrie des divisions idéologiques et des ambitions personnelles, ne retombera plus. La Révolution n’est un bloc qu’aux yeux des terroristes en chambre, historiens ou publicistes des XX et XXIème siècles : nos gentils montagnards brouillent l’analyse à ne pas séparer les faillites de l’ordre républicain et l’utopie de la régénération par le sang. A quoi ressemblait le Paris de l’an II, la vie et l’âme des Parisiens, l’agitation politique permanente et l’actualité culturelle, de l’ouverture du Louvre (préparée par la monarchie) à la propagande théâtrale, des journaux orduriers aux fêtes exutoires ? C’est tout le propos de la riche exposition du musée Carnavalet dont le titre, d’une neutralité parfaite, voire surprenante, annonce la position des commissaires. La Terreur n’en est plus le foyer narratif et explicatif. Ni le vandalisme, ni la guillotine, ni l’idéal du pire n’est effacé, certes, du parcours, dominé pourtant par la cartographie du quotidien et le sous-texte, plus contestable, d’un laboratoire politique qui justifierait ses moyens. Ce n’est peut-être pas l’intention explicite de la démonstration, mais c’est souvent l’impression que le visiteur en retire. L’époque s’ouvre en septembre 1793, quand le conventionnel David rejoint le comité de sûreté générale (et non en octobre 1792), et se referme après la mort de son ami Maximilien, « tyrannicide » bon teint devenu tyran. Le peintre du Marat (visible à travers une des versions du tableau de Bruxelles) jouit d’un traitement de faveur dont il faut se féliciter, aveu involontaire que la Terreur fut le principal agent de l’Histoire en cours. SG / Paris 1793-1794. Une année révolutionnaire, Musée Carnavalet, visible jusqu’au 16 février 2025, catalogue Paris-Musées, 29€, sous la direction de Valérie Guillaume, Jean-Clément Martin et Guillaume Mazeau, avec un texte d’Eric Vuillard, qui parle de la « dictature héréditaire des rois ». On comprend mieux que la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques ait raccourci, une seconde fois, l’Autrichienne.