L’acte de naissance de Jacques-Émile Blanche (1861-1942) devrait être daté de 1881. Il a vingt ans quand Manet, au vu d’une brioche qui lui en rappelle d’autres, accorde son satisfecit à ce fils de famille mal dégrossi, mais riche de tous les dons. La musique et la littérature s’ouvraient alors à celui qui avait eu Mallarmé pour prof d’anglais. Il leur préféra la peinture, tout en exerçant sa plume de mille façons et en fréquentant le gratin de la littérature moderne. Tant de richesses lui ont nui, bien sûr. Longtemps le mémorialiste et le critique ont maintenu dans une sorte de pénombre respectable un peintre qu’on disait mondain, réac, voire pire, faute de pousser les bonnes portes et d’admettre la complexité d’un homme qui, esthétiquement, politiquement et sexuellement, traversa la Belle époque en contrebandier. L’exposition de Sylvain Amic et son équipe, à cet égard, est un petit bijou, enchâssé dans cet autre bijou qu’est le palais Lumière d’Évian. En bordure du lac, et comme pénétré par une atmosphère de villégiature prête à se laisser aller, le parcours effeuille l’ubiquité du personnage. Blanche, fils d’aliéniste, avait plus d’un double. On n’avait jamais aussi bien montré le fou de peinture anglaise, pétri de Gainsborough et du vénéneux Sickert, tout comme le portraitiste mondain et son grand écart, de Manet et Whistler jusqu’à Boldini et La Gandara, payant son tribut aux meilleurs sans se nier.

L’acte de naissance de Jacques-Émile Blanche (1861-1942) devrait être daté de 1881. Il a vingt ans quand Manet, au vu d’une brioche qui lui en rappelle d’autres, accorde son satisfecit à ce fils de famille mal dégrossi, mais riche de tous les dons. La musique et la littérature s’ouvraient alors à celui qui avait eu Mallarmé pour prof d’anglais. Il leur préféra la peinture, tout en exerçant sa plume de mille façons et en fréquentant le gratin de la littérature moderne. Tant de richesses lui ont nui, bien sûr. Longtemps le mémorialiste et le critique ont maintenu dans une sorte de pénombre respectable un peintre qu’on disait mondain, réac, voire pire, faute de pousser les bonnes portes et d’admettre la complexité d’un homme qui, esthétiquement, politiquement et sexuellement, traversa la Belle époque en contrebandier. L’exposition de Sylvain Amic et son équipe, à cet égard, est un petit bijou, enchâssé dans cet autre bijou qu’est le palais Lumière d’Évian. En bordure du lac, et comme pénétré par une atmosphère de villégiature prête à se laisser aller, le parcours effeuille l’ubiquité du personnage. Blanche, fils d’aliéniste, avait plus d’un double. On n’avait jamais aussi bien montré le fou de peinture anglaise, pétri de Gainsborough et du vénéneux Sickert, tout comme le portraitiste mondain et son grand écart, de Manet et Whistler jusqu’à Boldini et La Gandara, payant son tribut aux meilleurs sans se nier.

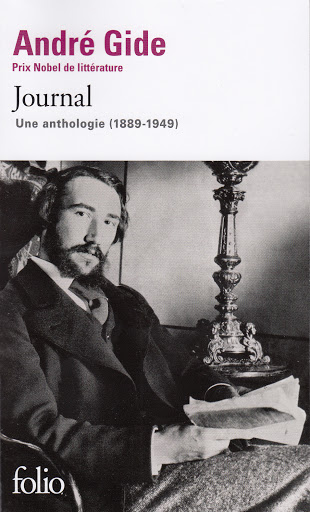

Mais le clou de l’exposition, c’est son cœur géographique. Vous y attend, presque reconstitué et pimpant comme en 1912, le pavillon de la Biennale de Venise. Sa réputation est alors déjà suffisante pour que le seigneur d’Offranville répande à profusion les violences de sa nouvelle palette. Le peintre en a changé maintes fois, en effet, et n’a pas craint les métamorphoses que lui dictait la mode. Avant que la guerre n’éclate, le portraitiste de Cocteau et de Stravinsky explose donc. Son pavillon des merveilles en remontrerait aux décorateurs de son ami Diaghilev. Dépoussiérées, Tamara Karsavina et Ida Rubinstein nous restituent en un éclair l’éclat vénéneux des Ballets russes. Puisqu’on parle de mauvaises mœurs, restons-y. Blanche, qui cachait bien son jeu, savait aussi dévoiler le dessous des cartes. Ses meilleurs amis n’étaient pas à l’abri d’une indiscrétion. Prenez André Gide et ses amis au café maure, instantané de l’exposition universelle de 1900, où Blanche rend hommage au Balcon de Manet, aux coupoles laiteuses de Fromentin et au rire de Hals. À l’évidence, les jeunes contributeurs de L’Ermitage ne consomment pas seulement le noir breuvage lorsque le démon s’empare de leurs sens au soleil de l’Algérie. Gide et Ghéon étaient des enragés du tourisme sexuel. Eugène Rouart, dont le profil irlandais ferme la composition à droite, aimait aussi les garçons. Fraîchement marié à Yvonne Lerolle, en l’absence de son ami, il devait lui fournir une source d’inspiration et d’interrogation des plus fertiles. Pourquoi Blanche crut bon de découper le tableau africain de 1900 pour en détacher le portrait de son ami Rouart et l’exposer en 1910? Ce joli tableau, certes moins compromettant, fait écho sans doute à l’homosexualité que ces messieurs mariés vivaient chacun à leur manière.

Mais le clou de l’exposition, c’est son cœur géographique. Vous y attend, presque reconstitué et pimpant comme en 1912, le pavillon de la Biennale de Venise. Sa réputation est alors déjà suffisante pour que le seigneur d’Offranville répande à profusion les violences de sa nouvelle palette. Le peintre en a changé maintes fois, en effet, et n’a pas craint les métamorphoses que lui dictait la mode. Avant que la guerre n’éclate, le portraitiste de Cocteau et de Stravinsky explose donc. Son pavillon des merveilles en remontrerait aux décorateurs de son ami Diaghilev. Dépoussiérées, Tamara Karsavina et Ida Rubinstein nous restituent en un éclair l’éclat vénéneux des Ballets russes. Puisqu’on parle de mauvaises mœurs, restons-y. Blanche, qui cachait bien son jeu, savait aussi dévoiler le dessous des cartes. Ses meilleurs amis n’étaient pas à l’abri d’une indiscrétion. Prenez André Gide et ses amis au café maure, instantané de l’exposition universelle de 1900, où Blanche rend hommage au Balcon de Manet, aux coupoles laiteuses de Fromentin et au rire de Hals. À l’évidence, les jeunes contributeurs de L’Ermitage ne consomment pas seulement le noir breuvage lorsque le démon s’empare de leurs sens au soleil de l’Algérie. Gide et Ghéon étaient des enragés du tourisme sexuel. Eugène Rouart, dont le profil irlandais ferme la composition à droite, aimait aussi les garçons. Fraîchement marié à Yvonne Lerolle, en l’absence de son ami, il devait lui fournir une source d’inspiration et d’interrogation des plus fertiles. Pourquoi Blanche crut bon de découper le tableau africain de 1900 pour en détacher le portrait de son ami Rouart et l’exposer en 1910? Ce joli tableau, certes moins compromettant, fait écho sans doute à l’homosexualité que ces messieurs mariés vivaient chacun à leur manière.

Du reste, Blanche aimait jouer du couteau. On ne sait pas toujours qu’il lacéra le portrait auquel il doit de ne pas être oublié du grand public, Proust himself. De dix ans son aîné, il crayonna le visage de son jeune ami, le 1er octobre 1891, à Trouville. Proust vient d’avoir vingt ans et, comme l’avoue Jean Santeuil, il se sent déjà en droit de «poser devant tout Paris, sans timidité comme sans bravache». Nulle forfanterie de parvenu n’effleure la sévère frontalité et la palette whistlerienne du tableau. À dire vrai, il constitue le seul fragment subsistant d’un portrait en pied, exposé au Salon de la Société nationale des beaux-arts de 1893. En habit de soirée, l’orchidée blanche à la boutonnière, Proust affiche un visage aux sourcils plus fournis que la moustache, et une expression qu’on dirait impassible s’il ne se mêlait pas un peu de hauteur à son «pur ovale de jeune assyrien» (Blanche). C’est le peintre qui, le trouvant exécrable, déchira le tableau. Mais la déchirure causée par l’affaire Dreyfus fut plus terrible encore. Blanche, comme Degas, Rodin et Eugène Rouart, se rangea parmi les antidreyfusards convaincus. Les deux hommes ne se virent plus avant 1913 et l’ouverture du nouveau théâtre des Champs-Élysées. Le miracle des Ballets russes a ses limites. Mais leurs relations ne retrouvèrent jamais la complicité amicale qui éclate dans le portrait. Rien n’y fit, pas même le génial article que Blanche décocha, en avril 14, à Du côté de chez Swann.

Du reste, Blanche aimait jouer du couteau. On ne sait pas toujours qu’il lacéra le portrait auquel il doit de ne pas être oublié du grand public, Proust himself. De dix ans son aîné, il crayonna le visage de son jeune ami, le 1er octobre 1891, à Trouville. Proust vient d’avoir vingt ans et, comme l’avoue Jean Santeuil, il se sent déjà en droit de «poser devant tout Paris, sans timidité comme sans bravache». Nulle forfanterie de parvenu n’effleure la sévère frontalité et la palette whistlerienne du tableau. À dire vrai, il constitue le seul fragment subsistant d’un portrait en pied, exposé au Salon de la Société nationale des beaux-arts de 1893. En habit de soirée, l’orchidée blanche à la boutonnière, Proust affiche un visage aux sourcils plus fournis que la moustache, et une expression qu’on dirait impassible s’il ne se mêlait pas un peu de hauteur à son «pur ovale de jeune assyrien» (Blanche). C’est le peintre qui, le trouvant exécrable, déchira le tableau. Mais la déchirure causée par l’affaire Dreyfus fut plus terrible encore. Blanche, comme Degas, Rodin et Eugène Rouart, se rangea parmi les antidreyfusards convaincus. Les deux hommes ne se virent plus avant 1913 et l’ouverture du nouveau théâtre des Champs-Élysées. Le miracle des Ballets russes a ses limites. Mais leurs relations ne retrouvèrent jamais la complicité amicale qui éclate dans le portrait. Rien n’y fit, pas même le génial article que Blanche décocha, en avril 14, à Du côté de chez Swann.

Les proustiens, heureusement, ne forment pas une famille très unie. Le Saint-Loup de Philippe Berthier, avec l’art, l’humour et l’érudition consommés de son auteur, vient corriger le petit oubli dont se sont rendu coupables les Enthoven, père et fils, dans leur Dictionnaire amoureux de Proust (Plon, 2013). Leur crime? Pas de notice dédiée à celui qui fut l’une des grandes créations de La Recherche et l’une des passions «en miettes» de la vie de Proust si l’on accepte d’en identifier les sources parmi un certain nombre de jeunes gens, encore en fleurs vers 1900, que l’écrivain chérissait et qui lui permirent d’approcher le grand monde. On sait que le premier contact est froid, morgue du marquis, coup de foudre du narrateur, lequel parvient à briser la glace par sa supériorité intellectuelle et son goût des choses de l’art. Berthier d’emblée se glisse parmi les faux-semblants de cette relation qui ne dit pas son nom. Les miroitements homosexuels du monde de Blanche font leur réapparition. Car Saint-Loup, une fois débarrassé de Rachel, se livre au Maroc à toutes sortes d’exercices peu militaires. L’actrice juive avait toujours servi de paravent, obligeant même cet officier de race à feindre un dreyfusisme qu’il va abandonner. Tant qu’il pavane dans les salons avec Rachel à son bras, au grand effroi de sa caste, il fait mine aussi d’adorer le symbolisme le plus vain, préraphaélisme cotonneux et musique extatique, par pure provocation. Proust se sert de son adepte des lys pour en dire la vacuité. Lui offre-t-il aussi matière à condamner tout un milieu? Saint-Loup, malgré sa vaillance aux combats où il allait trouver la mort, serait-il la preuve vivante que la vieille aristocratie cachait derrière ses diamants et sa verve une insignifiance sans fond. Je crois moins que Berthier à cette thèse et j’aurais tendance à rejoindre Paul Morand sur ce point. Au fond, Proust est resté à la porte du Paradis et en a conçu une amertume éternelle. L’aristocratie, dit Chateaubriand, est fille du temps. Proust vit ce monde disparaître sans en être. Stéphane Guégan

Les proustiens, heureusement, ne forment pas une famille très unie. Le Saint-Loup de Philippe Berthier, avec l’art, l’humour et l’érudition consommés de son auteur, vient corriger le petit oubli dont se sont rendu coupables les Enthoven, père et fils, dans leur Dictionnaire amoureux de Proust (Plon, 2013). Leur crime? Pas de notice dédiée à celui qui fut l’une des grandes créations de La Recherche et l’une des passions «en miettes» de la vie de Proust si l’on accepte d’en identifier les sources parmi un certain nombre de jeunes gens, encore en fleurs vers 1900, que l’écrivain chérissait et qui lui permirent d’approcher le grand monde. On sait que le premier contact est froid, morgue du marquis, coup de foudre du narrateur, lequel parvient à briser la glace par sa supériorité intellectuelle et son goût des choses de l’art. Berthier d’emblée se glisse parmi les faux-semblants de cette relation qui ne dit pas son nom. Les miroitements homosexuels du monde de Blanche font leur réapparition. Car Saint-Loup, une fois débarrassé de Rachel, se livre au Maroc à toutes sortes d’exercices peu militaires. L’actrice juive avait toujours servi de paravent, obligeant même cet officier de race à feindre un dreyfusisme qu’il va abandonner. Tant qu’il pavane dans les salons avec Rachel à son bras, au grand effroi de sa caste, il fait mine aussi d’adorer le symbolisme le plus vain, préraphaélisme cotonneux et musique extatique, par pure provocation. Proust se sert de son adepte des lys pour en dire la vacuité. Lui offre-t-il aussi matière à condamner tout un milieu? Saint-Loup, malgré sa vaillance aux combats où il allait trouver la mort, serait-il la preuve vivante que la vieille aristocratie cachait derrière ses diamants et sa verve une insignifiance sans fond. Je crois moins que Berthier à cette thèse et j’aurais tendance à rejoindre Paul Morand sur ce point. Au fond, Proust est resté à la porte du Paradis et en a conçu une amertume éternelle. L’aristocratie, dit Chateaubriand, est fille du temps. Proust vit ce monde disparaître sans en être. Stéphane Guégan

*Jacques-Émile Blanche, peintre, écrivain, homme du monde, Palais Lumière Évian, jusqu’au 6 septembre 2015. Catalogue sous la direction de Sylvain Amic, Silvana Editoriale, 35€.

*Philippe Berthier, Saint-Loup, Éditions de Fallois, 20€.

Signalons du même auteur un recueil percutant de quinze études (la plus ancienne remonte à 1972) consacrées aux lectures de Barbey d’Aurevilly. À maints égards, sa bibliothèque recoupe celle de Proust, de Saint-Simon à Balzac et Baudelaire. Marcel avait d’ailleurs un faible certain pour l’auteur des Diaboliques. Au-delà des références et des emprunts, «l’essentiel est que pour tous les deux l’acte littéraire ne résulte pas du fonctionnement impersonnel de quelque mécanique extérieurement plaquée sur l’écrivain; il émane au contraire de ce qu’il y a de plus intime et de plus saignant.» Brûler, chez Barbey, a valeur de critère suprême, religion comprise. De sorte que Byron reste, du début à la fin de sa vie, le modèle indétrônable (Barbey d’Aurevilly et les humeurs de la Bibliothèque, Honoré Champion, 60€).

Signalons du même auteur un recueil percutant de quinze études (la plus ancienne remonte à 1972) consacrées aux lectures de Barbey d’Aurevilly. À maints égards, sa bibliothèque recoupe celle de Proust, de Saint-Simon à Balzac et Baudelaire. Marcel avait d’ailleurs un faible certain pour l’auteur des Diaboliques. Au-delà des références et des emprunts, «l’essentiel est que pour tous les deux l’acte littéraire ne résulte pas du fonctionnement impersonnel de quelque mécanique extérieurement plaquée sur l’écrivain; il émane au contraire de ce qu’il y a de plus intime et de plus saignant.» Brûler, chez Barbey, a valeur de critère suprême, religion comprise. De sorte que Byron reste, du début à la fin de sa vie, le modèle indétrônable (Barbey d’Aurevilly et les humeurs de la Bibliothèque, Honoré Champion, 60€).

Le même éditeur fait reparaître, revu et corrigé, son Dictionnaire Marcel Proust, une mine en 1100 pages, qui quadrille aussi bien La Recherche que la vie et la pensée de son auteur. À partir de chaque notice – celle de Juliette Hassine sur Saint-Loup est parfaite – s’en ramifient d’autres, autant d’occasions d’approfondissements. La lecture rejoint ainsi le mode d’écriture de Proust, qui procède par touches et retouches successives, comme un peintre qui mène le jeu et se plaît à surprendre son public en trompant son attente. Ce dictionnaire l’aurait-il satisfait? Antoine Compagnon, en préface, nous rappelle sa détestation du genre. Un écrivain digne du nom doit posséder sa langue, son microcosme, et se passer de toutes béquilles. Il demeure qu’il a caressé en 1921 le rêve d’un dictionnaire de ses personnages, socle du Balzac moderne qu’il aspirait être aux yeux de la postérité. Il a été entendu (Annick Bouillaguet et Brian G. Rogers, Dictionnaire Marcel Proust, Honoré Champion, 30€). SG

Le même éditeur fait reparaître, revu et corrigé, son Dictionnaire Marcel Proust, une mine en 1100 pages, qui quadrille aussi bien La Recherche que la vie et la pensée de son auteur. À partir de chaque notice – celle de Juliette Hassine sur Saint-Loup est parfaite – s’en ramifient d’autres, autant d’occasions d’approfondissements. La lecture rejoint ainsi le mode d’écriture de Proust, qui procède par touches et retouches successives, comme un peintre qui mène le jeu et se plaît à surprendre son public en trompant son attente. Ce dictionnaire l’aurait-il satisfait? Antoine Compagnon, en préface, nous rappelle sa détestation du genre. Un écrivain digne du nom doit posséder sa langue, son microcosme, et se passer de toutes béquilles. Il demeure qu’il a caressé en 1921 le rêve d’un dictionnaire de ses personnages, socle du Balzac moderne qu’il aspirait être aux yeux de la postérité. Il a été entendu (Annick Bouillaguet et Brian G. Rogers, Dictionnaire Marcel Proust, Honoré Champion, 30€). SG

L’esthétique du quotidien ne concerne pas seulement le soin attendrissant, au dire d’Henri de Régnier, avec lequel Mallarmé, dès sa jeunesse, a meublé et orné son intérieur malgré de faibles moyens. «Décorer, écrit Barbara Bohac, est pour le poète une manière d’habiter le monde, de le rendre perméable au rêve.» Les mardis de la rue de Rome auraient perdu une part de leur attrait si les murs du petit appartement n’avaient exhibé quelques Manet, peintures et estampes, autour du fameux poêle. Un certain éclectisme régnait à Paris et Valvins, où l’avant-garde picturale et le kitch de la porcelaine de Saxe faisaient cause commune. De même qu’il n’assigne pas aux beautés visibles un espace réservé, louant aussi bien l’estampe japonaise que les meubles néo-Renaissance de Fourdinois, poussant à égalité la mode vestimentaire sous la IIIe République et la peinture la plus décriée, Mallarmé ne conçoit pas sa poésie comme étrangère à cet univers matériel. À rebours de

L’esthétique du quotidien ne concerne pas seulement le soin attendrissant, au dire d’Henri de Régnier, avec lequel Mallarmé, dès sa jeunesse, a meublé et orné son intérieur malgré de faibles moyens. «Décorer, écrit Barbara Bohac, est pour le poète une manière d’habiter le monde, de le rendre perméable au rêve.» Les mardis de la rue de Rome auraient perdu une part de leur attrait si les murs du petit appartement n’avaient exhibé quelques Manet, peintures et estampes, autour du fameux poêle. Un certain éclectisme régnait à Paris et Valvins, où l’avant-garde picturale et le kitch de la porcelaine de Saxe faisaient cause commune. De même qu’il n’assigne pas aux beautés visibles un espace réservé, louant aussi bien l’estampe japonaise que les meubles néo-Renaissance de Fourdinois, poussant à égalité la mode vestimentaire sous la IIIe République et la peinture la plus décriée, Mallarmé ne conçoit pas sa poésie comme étrangère à cet univers matériel. À rebours de  – Michel Décaudin, La Crise des valeurs symbolistes. Vingt ans de poésie française 1895-1914, préface de Jean-Yves Debreuille, Champion classiques essais, 18€.

– Michel Décaudin, La Crise des valeurs symbolistes. Vingt ans de poésie française 1895-1914, préface de Jean-Yves Debreuille, Champion classiques essais, 18€. Le génial Klimt avait de l’or dans les mains. Non qu’il fût riche, même au soir d’un parcours plutôt brillant, partagé entre commandes publiques et mécénat privé. L’imprévoyance, il est vrai, semble avoir été la vertu première du peintre, qui croqua la vie comme il aima les femmes, sans jamais compter. À partir de 1899, les enfants pleuvent, fruits des étreintes qu’abrite son atelier trompeusement sévère. Les modèles ont toujours eu de l’électricité pour deux. Elles furent, ces souveraines de l’ombre, le trait d’union entre l’art de Klimt et sa vie, les garantes d’une sève qui épargna au peintre les névroses du symbolisme chronophage. On raconte même que ses maîtresses et compagnes plus légitimes assistèrent en grand nombre à sa mise en terre. Stupeur de l’assistance et sourire de Dieu. Le faune rendait les armes à moins de 56 ans. Il n’y eut alors aucun Vasari moderne pour écrire que l’amour du beau sexe avait précipité sa chute. Tant mieux. Klimt s’endormit donc en paix tandis que la

Le génial Klimt avait de l’or dans les mains. Non qu’il fût riche, même au soir d’un parcours plutôt brillant, partagé entre commandes publiques et mécénat privé. L’imprévoyance, il est vrai, semble avoir été la vertu première du peintre, qui croqua la vie comme il aima les femmes, sans jamais compter. À partir de 1899, les enfants pleuvent, fruits des étreintes qu’abrite son atelier trompeusement sévère. Les modèles ont toujours eu de l’électricité pour deux. Elles furent, ces souveraines de l’ombre, le trait d’union entre l’art de Klimt et sa vie, les garantes d’une sève qui épargna au peintre les névroses du symbolisme chronophage. On raconte même que ses maîtresses et compagnes plus légitimes assistèrent en grand nombre à sa mise en terre. Stupeur de l’assistance et sourire de Dieu. Le faune rendait les armes à moins de 56 ans. Il n’y eut alors aucun Vasari moderne pour écrire que l’amour du beau sexe avait précipité sa chute. Tant mieux. Klimt s’endormit donc en paix tandis que la  Le livre que Wagner consacra à Beethoven fin 1870, à l’occasion du centenaire de la naissance du musicien et au moment où s’effondre le

Le livre que Wagner consacra à Beethoven fin 1870, à l’occasion du centenaire de la naissance du musicien et au moment où s’effondre le