Deux expositions de première importance connaissent leurs derniers jours. L’une, sise au musée de Cluny récemment rouvert, s’intéresse aux arts sous Charles VII, et déploie sa richesse artistique et son acuité historique dans un espace parfois indocile ; l’autre nous ramène au duché rival de Bourgogne, et félon lors de la guerre de cent ans. Son objet n’est autre que La Vierge du chancelier Rolin, née sous les doigts d’or du brugeois Jan van Eyck entre le sacre du roi de Bourges (dimanche 17 juillet 1429) et l’infâme bucher de Jeanne d’Arc (30 mai 1431). Révisant et même récusant la vision courante d’un Charles VII qui n’aurait montré que peu d’intérêt pour les lettres et les arts, l’équipe de Cluny rend à son règne turbulent et à la France d’alors, avant et après que les Anglais en soient boutés, un faste insoupçonnable et une gouvernance qui prépare Louis XI. A dire vrai, le propos des commissaires se tourne davantage vers une problématique chère à l’histoire de l’art française depuis les années 1900 : où situer, entre Flandres et Italie, l’originalité de notre Renaissance ? En matière de peinture et de sculpture, le patriotisme, soit le nationalisme éclairé, très décrié aujourd’hui, n’est pas mauvais en soi. Encore faut-il l’invoquer quand la conscience d’une tradition vernaculaire agit collectivement sur le travail de création. La Couronne, de 1422 à 1461, privé de l’unité nationale à construire, peut au mieux se prévaloir de légitimité royale, qu’elle dispute à Londres. En moins de 40 ans, le territoire est libéré, le trône affermi, Paris repris dès 1436, Bourges oublié. Le célèbre portrait de Fouquet désigne les deux prestiges d’où Charles VII tient son pouvoir, l’inscription guerrière du cadre (elle le dit, dès 1450, « très victorieux ») et la sacralité qu’implique le jeu des rideaux, comme s’ouvrant à nos yeux. Autre preuve de surhumanité, la visage, peu amène, est traité sans ménagement. Ailleurs, l’artiste génial que fut le tourangeau Fouquet, familier de l’art du Nord et et romain par la grâce d’un séjour transalpin, reconduit cette double iconographie en dotant le monarque de ses éperons et de son épée. Si présentes soient-elle, la personne et la cour du roi n’occupent qu’une partie de l’exposition, laquelle s’ouvre à l’ensemble des foyers d’art du moment : ils dessinent une carte du pays qui relègue finalement l’Anglais à Calais.

De même que Jacques Cœur possédait une Annonciation d’un disciple de Filippo Lippi (Fra Carnevale, actif à Urbino), le roi René d’Anjou (et de Naples), figure considérable, comptait parmi ses trésors un Strabon illustré par Giovanni Bellini. La Provence, celle du picard Enguerrand Quarton, fit son miel des particularismes européens qu’il serait sot d’évaluer au degré de réalisme ou d’idéalisme dont l’histoire de l’art a longtemps fait ses critères d’élection ou d’éviction principaux. L’un des clous de cet accrochage inouï reste L’Annonciation (1443-45) de Barthélemy d’Eyck, commandé par un riche drapier d’Aix qui souhaitait en orner sa sépulture et la cathédrale Saint-Sauveur qui la contenait. C’est l’ange Gabriel, l’un des plus beaux de toute la peinture occidentale, qui exprime ici l’inquiétude généralement attribuée à Marie, permutation aussi significative que la présence, à l’arrière-plan, d’hommes en costumes modernes. Ils sont fort discrets au regard de l’arrogance qu’affiche le sévère chancelier Rolin (notre détail), de prime abord, dans le tableau baptisé de son nom. Le commanditaire d’une œuvre en est-il le co-auteur quand il en va de son statut social ou de son salut personnel ? De la fonction primitive du panneau du Louvre dépend ce qu’on peut en dire. Mais la connaît-on? L’exposition de Sophie Caron émet plusieurs hypothèses dont la meilleure est la plus inclusive, ou la plus évolutive. Obéissant à la vision proche, le panneau conjugue précisionnisme et dévotion privée. Jan van Eyck, peintre de Philippe Le Bon depuis 1425, a modifié le Christ de façon à ce qu’il bénisse Rolin, et lui seul. Mais ce que nous apprennent les analyses scientifiques documente des modifications plus profondes. La peinture que le monde entier révère a été coupée sur les quatre bords et appartenait à un dispositif menuisé conforme aux autels portatifs. Les années passant, cette Vierge à l’Enfant, qui se souvient du Salvator Mundi des Italiens (Fra Angelico), a-t-elle changé de vocation en rejoignant la chapelle funéraire que notre puissant mécène fait édifier à Autun, dans l’église Notre-Dame-du-Châtel ? La piété glisserait au mémoriel, évolution dont l’œuvre était riche par la présence superlative du donateur. Le dossier du Louvre, qui s’offre deux autres Van Eyck insignes parmi une soixantaine de numéros, confronte ainsi l’image pieuse à ses possibles emplois profanes.

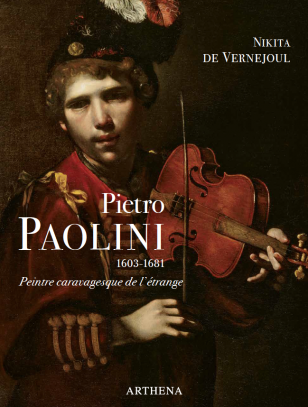

A la toute fin du XVIIe siècle, un érudit florentin, Filippo Baldinucci rassemblait la matière d’une première biographie du lucquois Pietro Paolini (1603-1681), au terme d’une véritable et vertueuse enquête de terrain, peu de temps après la mort d’un peintre dont la renommée allait souffrir de n’être pas né ailleurs. Les hiérarchies du goût sont largement soumises à une géographie implicite et au régime mémoriel qu’elle implique. Toutes choses étant égales, Paolini a connu le sort de Piero della Francesca et de Vermeer. Enfant gâté d’un centre secondaire, sa mémoire en a pâti. Et la redécouverte de ce « peintre de grande bizarrerie et de noble invention » (Baldinucci), « bizzarria » caravagesque des sujets modernes ou vénéto-bolonaise de la peinture d’église, demeura incomplète avant le XXe siècle. Roberto Longhi s’intéresse à ses solides portraits, dérangeants ou mutiques, annonciateurs de Mario Sironi, dans les années 1920 ; Michel Laclotte lui restitue, 40 ans plus tard, la somptueuse toile du musée Fesch d’Ajaccio, Mère et sa fille. Après 1970, les Etats-Unis s’en mêlent et propulsent Paolini au firmament des expositions et des enchères. Rome avait attiré le jeune provincial en 1619 ; le cavaragisme, en deuil du maître, formait alors la « lingua comune » d’un essaim d’artistes venus de toutes parts. De la savante et éloquente monographie que lui consacre Nikita de Vernejoul, on retire l’image d’un peintre heureux de se frotter à l’internationale « del vero ». Le « vrai » que postulent ou dénoncent les théoriciens de l’époque n’a d’existence que relative, il ne tranche sur la peinture de l’idéal qu’au prix d’une objectivité au savoir et aux finalités poétiques comparables. Une des toiles les mieux venues de notre oublié montre un adolescent lauré se rompant au dessin par l’étude de l’antique. Le caravagisme de Paolini ne se sera imposé aucune limite de sujet et d’écriture. Ses méditations allégoriques sur la mort touchent à Georges de La Tour, ses scènes de tricherie ou de bonne aventure distillent l’inquiétude de Valentin, ses parias sont frères de ceux de Ribera et ses adolescents un peu voyous, mais très musiciens, feraient croire que Paolini partageait les mœurs et les allusions peu cryptées d’un Cecco del Caravaggio. Rentré à Lucques, acculé de plus en plus aux commandes religieuses, il étendra son émulation de franc-tireur à Dominiquin et Guerchin. Les réparations de l’histoire de l’art ne se trompent pas toujours de cible, en voilà la preuve, d’une rare franchise et d’une belle fraîcheur.

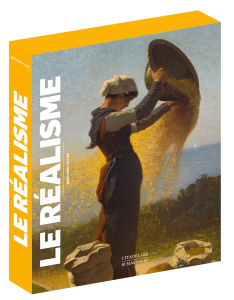

Dès que la peinture française a voulu briser avec l’institution académique, à la fin du XVIIIe siècle, elle s’est donnée d’autres pères, afin d’associer sa nouveauté à des précédents prestigieux, et d’affirmer une filiation sous la révolution des formes. L’attitude des avant-gardes du XIXe siècle ressemble en cela au sécessionnisme davidien d’avant 1789, fier d’opposer Valentin à Boucher et de reprendre à son compte le rubénisme que l’Académie de Le Brun et des Coypel n’avait, du reste, en rien ignoré. On observe donc une démarche semblable, vers 1850, lorsque les réalistes s’attribuèrent un Arbre de Jessé aussi flatteur, ramifié à Rembrandt et Hals comme aux grands Espagnols, et avalant au passage Gros, Géricault, le Delacroix de La liberté et les caricatures de Daumier. Champfleury rattache L’Enterrement à Ornans de Courbet au sillage du Marat de David, et chante le génie des Le Nain, ces supposés réfracteurs du XVIIe siècle, tandis que Thoré reconstruit Vermeer sous le Second Empire. Bertrand Tillier, à leur exemple, aborde son sujet par l’étude des antécédents et des conditions historiques du « mouvement » qu’il examine pour les besoins d’une collection qui a déjà donné un Orientalisme et un Fauvisme. En fait d’unité, il n’en est guère, et mieux vaudrait suivre l’exemple de Jean Clair et aborder « les réalismes » en pleine conscience de leurs différences et de leurs divergences. Mais Tillier s’avoue l’héritier d’une lignée de commentateurs idéologiquement marqués, du socialiste Léon Rosenthal au communiste Aragon. Le portrait de ce dernier, par Boris Taslitzky, à la veille de l’écrasement de la Hongrie, clôt l’épilogue du livre sur le sourire béat, cynique, presque obscène, de Louis et Elsa en amants de l’an II. C’est un choix respectable que de valoriser la dimension sociale du réalisme, mais c’est un choix au passif certain : s’il éclaire le lecteur qui ignorerait le contexte du second XIXe siècle, il oblige l’auteur à passer sous silence tout un pan de l’art de Courbet, L’Origine du monde (manifeste pourtant d’un défi à l’invu que visent aujourd’hui toutes les intolérances) et les tableaux tardifs, où le maître d’Ornans tente de contrer la nouvelle vague. Cette préférence occasionne d’autres déséquilibres : Manet (privé d’Olympia !) et Degas, voire Pissarro, qui fut le Millet de l’impressionnisme, tiennent ici moins de place que le naturalisme ambigu de la IIIe République (Bastien-Lepage) et que toute une phalange de peintres européens ou américains, plus ou moins tributaires de Courbet. On aura compris que ce dernier, mythifié par Aragon en 1952, sert à la fois de socle et de critérium. La synthèse de Tillier, répétons-le, en tire une cohérence indéniable et utile. Rappelons cependant que George Sand, comme Nadar, ne se comptait pas parmi les admirateurs du Franc-Comtois. Le réalisme ne fut pas une famille unie à maints égards. En outre, canoniser ainsi l’esthétique de Courbet hypothèque l’analyse, ébauchée par Baudelaire en 1855, de ses modes d’énonciation et de la faiblesse métaphysique d’une partie de l’œuvre.

Suppléer à l’absence, tromper la mort ou recomposer un tout à partir des débris du passé, fonde la nécessité de l’image et de l’inscription depuis la nuit des temps : la légende de Dibutade rapportée par Pline l’illustre très tôt en lui conférant sa dimension affective et même consolatrice, note Peter Geimer. Son essai, très original, jamais bavard, inventorie et radiographie les techniques que les XIXe et XXe siècles ont appliquées à ce besoin immémorial de ramener ce qui n’est plus à la vie, et à cette ivresse de rendre l’illusion mimétique la plus confondante possible. Réalisme pictural, panorama, photographie et cinéma, autant d’avatars d’une folie duplicative qu’explore au début du livre la brillante lecture de quelques toiles insignes de Meissonier, notamment sa 1814, la Campagne de France (Orsay, 1864). On y voit Napoléon Ier, serrée dans sa redingote et l’amertume d’une chute probable, traverser une plaine couverte de boue sale, et cheminer vers sa première abdication. A gauche, presque invisible, un casque renversé complète le spectacle hors de tout lien narratif direct avec le groupe central. La peinture d’histoire change de format et de finalité, elle troque l’événement, l’action, contre sa suspension lugubre et, taisant tout héroïsme, toute déclamation, prétend d’autant mieux épouser les affres de la débâcle ou l’incertitude du réel. L’empathie n’exige plus la surenchère émotionnelle, elle se loge dans l’indifférence apparente du peintre à son motif et dans son intempérance documentaire (ce n’est pas une vaine formule s’agissant de Meissonier, de sa collection d’uniformes et d’accessoires). A l’inverse, les panoramas, comme le mauvais cinéma d’aujourd’hui à gros effets, combinent le drame et le détail apparemment immotivé. Geimer pousse très loin son enquête, de sorte que le livre s’attarde sur l’iconographie des conflits du XXe siècle et ses crimes de toute nature. Si la Shoah ne se lit qu’à travers l’absence ou presque des photographies qui témoigneraient de son processus actif, aporie qui rend les rares clichés d’autant plus poignants, certaines dérives de la Wehrmacht ou de la SS nous ont été transmises à la faveur de prises de vue d’amateurs, « œuvres » des soldats eux-mêmes, fixant l’inhumanité avec désinvolture, comme pour se persuader que le mal n’y entrait pas. Leur froideur terrible fait involontairement écho aux codes de la peinture réaliste. Notre époque de voyeurisme acharné et de lâcheté hédoniste aura ajouté une extension inattendue à cette obsession de « la mise au présent », les abominables images colorisées et, pire, « l’histoire virtuelle », cette fiction maquillée en vestiges d’un temps « perdu ». Comment peut survivre un monde où les traces du réel et les artefacts de la technique cessent d’être dissociées ou dissociables ? Geimer s’en alarme à juste raison.

Stéphane Guégan

*Les Arts en France sous Charles VII (1422-1461), Musée de Cluny, Paris, jusqu’au 17 juin, remarquable catalogue sous la direction de Mathieu Deldicque, Maxence Hermant, Sophie Lagabrielle et Séverine Lepape, RMN Grand Palais / Musée de Cluny, 45€ // Jan Van Eyck. La Vierge du chancelier Rolin, Musée du Louvre, Paris, jusqu’au 17 juin, remarquable catalogue sous la direction de Sophie Caron, Louvre Editions / LIENART, 39€ // Nikita de Vernejoul, Pietro Paolini (1603-1681). Peintre caravagesque de l’étrange, préface d’Elena Fumagalli, ARTHENA, 125€ // Bertrand Tillier, Le Réalisme, Citadelles § Mazenod, 199€ // Peter Geimer, Les Couleurs du passé, Editions Macula, 32€.