La beauté des fleurs n’a d’autre fin qu’elle-même, postulait la philosophie allemande de la fin du XVIIIe siècle, ce qui est vrai et faux. Faux en raison des liens avérés entre l’apparence et le processus reproductif. Vrai dans la mesure où la parure florale excède les nécessités de la survie de l’espèce. Avec le zoologiste suisse Adolf Portmann, Clélia Nau rend à la fleur sa part d’autonomie sensible et de beauté immotivée, irréductible ainsi aux besoins qu’on lui prête ou aux valeurs qu’on lui attribue. Dieu sait si les fleurs ont fait les frais de nos classifications et de nos encodages symboliques. La science les pense, la poésie les parle, quand la peinture, chez les plus grands, trouve occasion d’affirmer là une communauté de sensations et de significations. Annonciateurs de ce que Georges Bataille, le Bataille de Documents, dit de « l’inexprimable présence réelle » des fleurs, Manet, Monet, Caillebotte ou Bonnard jardinent en les peignant et les peignent en jardinant, loin de toute instrumentalisation du motif. Deux mystères se rejoignent dès que le peintre, on pense aussi au Delacroix de Champrosay et Nohant, réapprend l’humilité des anciens et le sens de leur Amor mundi. C’est tout le propos de ce livre magnifique par son écriture et sa réflexion, que de montrer en quoi et pourquoi certains prirent de tout temps, dirait Ponge, le parti des fleurs. L’empire de Flore, pour le dire comme Poussin cette fois-ci, les aura conduits à épouser la réalité botanique en ses spécificités et énergies intimes, à entrouvrir cette « obscure décision de la nature végétale » (Bataille, à nouveau). Les fleurs ainsi observées, caressées et respirées (Manet, à nouveau) tirent notre imagination vers les voluptés de l’existence ou les charmes de l’horreur, quitte à pousser un Baudelaire ou un Mallarmé à théoriser l’alliance du cosmique et du cosmétique à l’art de peindre.

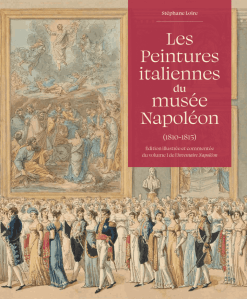

Qui n’a rêvé devant l’immense dessin aquarellé de Benjamin Six, représentant le cortège nuptial de Napoléon Ier et Marie-Louise en 1810, aux tableaux italiens qui parent la Grande Galerie du Louvre, plus pimpante que jamais pour l’occasion ? Préparé par le comte d’Angiviller sous Louis XVI, ouvert par la Révolution sous la Terreur, le musée Napoléon serra entre ses murs les gloires de la peinture occidentale. Et les tableaux italiens, dominés par Raphaël, Corrège et l’école des Carrache, en constituaient la fine fleur. Elle n’avait pas éclos sur nos cimaises par magie. 30 % des toiles provenaient des collections royales, 30 autres des saisies révolutionnaires ; ces dernières font moins glousser et gloser que les tableaux pris à l’étranger à la faveur des campagnes et négociations de l’Empereur, les 40% restant. Comme le pays était mieux tenu qu’aujourd’hui, un grand inventaire fut lancé en 1810, modèle du genre. Les amateurs de (bonne) littérature en ont appris l’existence en lisant Stendhal, Beyle pour mieux dire, que son cousin Daru a associé à sa réalisation. Aujourd’hui conservé par les Archives nationales, c’est un trésor d’informations, jusqu’au prix estimé des œuvres, le véritable indice de leur prestige d’alors. Près de mille tableaux italiens seront recensés jusqu’en 1815 ; on y travailla donc au cours des Cent-Jours, cela fait aussi rêver. Avec sa connaissance unique de la peinture italienne et des aléas du Louvre, Stéphane Loire publie le premier volume de son édition complète de l’inventaire mythique. Ses notices souvent illustrées en couleurs disent l’essentiel de chaque historique et citent aussi des commentaires d’époque, comme ceux d’Athanase Lavallée, le secrétaire général du musée Napoléon, dont Prud’hon a laissé un portrait formidable de bonhomie efficiente. Le résultat est en tous points colossal. Une hypothèse en passant : Alfred de Vigny, qui fut mousquetaire du roi lors du vol de l’Aigle, comparait George Sand à la Judith d’Allori dans les années 1830, quand ils se disputaient Marie Dorval. Sans doute fut-il frappé par leur ressemblance pour avoir visité le Louvre impérial avant ses 18 ans. Du reste, si l’on se tourne maintenant vers Géricault, autre futur mousquetaire, le Louvre Napoléon fut bien l’un des catalyseurs du premier romantisme, autre raison de se procurer la Bible de Loire.

La passion française des Carrache remonte à Louis XIV et elle se vérifie au nombre de nos concitoyens qui s’inscrivent chaque semaine à la visite du siège, à Rome, de leur ambassade. L’acmé de la visite les attend au plafond de la galerie dite Farnèse, qu’il faudrait rebaptiser la galerie Annibale et Agostino tant leur génie y éclate et recouvre même le souvenir du traitement déloyal, voire lamentable, si l’on en croit Victor Hundsbuckler, qu’ils reçurent de leur commanditaire. Mal logés, mal payés, les frères Carracci ont abandonné plus de cinq ans de leur existence déjà notoire au cardinal Odoardo Farnèse, prélat plus riche et plus jeune qu’eux, et pratiquant un identique équilibre entre les plaisirs de la terre et les plaisirs de la tête, les affaires du monde et le souci du Salut. Les amours des dieux, certaines musclées, d’autres sereines, peuplent les hauteurs de la galerie autour du panneau central, dévolu au Triomphe de Bacchus et Ariane dont un Silène ivre, et d’une obscénité suggérée, ouvre la marche. Hundsbuckler se livre à une étude, la plus exhaustive à ce jour, des dessins préparatoires au cycle de fresques, le plus sublime depuis les fresques de Raphaël au Vatican. A force de parler de la révolution de velours des Carrache, qui s’extraient du maniérisme tardif dès les années 1580 et préfèrent Titien aux astres froids, on en oublie la force et le feu, force des formes et feu des affects, dont le corps, masculin comme féminin, est le principal véhicule. D’où cette moisson de feuilles superbes, et superbement reproduites, dont Hundsbuckler a largement étoffé le corpus et l’analyse, sans crainte d’aborder le sous-texte sexué de la galerie, ce qu’elle doit aux Lascives, cette série d’estampes plus qu’érotiques d’Agostino, ou ce qu’elle révèle de la libido, différente semble-t-il, des deux frères bénis de Dieu.

On a beaucoup décrit le périple marocain, espagnol et marocain de Delacroix, beaucoup écrit au sujet de ce que sa peinture et sa perception de l’Autre y gagnèrent, abondamment glosé ses notes de voyage, le contexte où il s’inscrit en 1831-1832 et les différences culturelles qu’il met au jour au sens large. Michèle Hannoosh, à qui l’on doit la meilleure édition du Journal de Delacroix (Corti, 2009), a préféré laisser parler le peintre. Sont donc enfin réunis et transcrits l’ensemble des carnets et albums connus de l’artiste, dont l’un est encore en mains privés et l’autre est venu enrichir significativement les musées de Doha. Nous disposons donc de tout ce qui est nécessaire à leur relecture, démarche indispensable puisque traînent encore les effets de l’interdit dont Edward Saïd a voulu frapper l’orientalisme occidental. Notre crime à nous Européens, on le sait, serait d’avoir caricaturé l’image de l’Orient réel, ses individus, ses mœurs, sa religion, sa politique. Il est regrettable que Michèle Hannoosh, Université du Michigan, reste fidèle ici et là au réductionnisme de son aîné, si prompt à essentialiser l’Europe impérialiste et à négliger les réalités du monde colonial au nom desquelles il jeta son « J’accuse » de 1978. Un demi-siècle plus tard, wokisme aidant, les thèses de son livre foucaldien continuent à conditionner l’approche courante du Victor Hugo des Orientales ou du Delacroix d’Afrique du Nord, et empêcher d’en évaluer les admirations et les réserves avec justesse. Le Matisse de Tanger, évoqué en conclusion, subit toujours un sort comparable. Puisse ce livre très utile, et d’un prix abordable, faire bouger les lignes sclérosées et asphyxiantes de la doxa anglo-saxonne.

Les Contemplations, un tombeau ? Celui de Léopoldine, chérie au-delà de sa mort, sanctifiée même ? C’est la vision courante du chef-d’œuvre poétique de 1856, celle qu’il a donné à penser de lui-même. Victor Hugo voulait que le pendant de Châtiments fût de poésie « pure », et retrouvât la fonction sacrée du lyrisme. On sait que 1843, l’année de la noyade de sa fille aînée, en fixe la division interne et sépare Autrefois d’Aujourd’hui, le premier enchanté, le second endeuillé. Seuls cinquante des poèmes qui composent le recueil du souvenir, et peut-être du repentir, ont été écrits avant l’exil ; la plupart le furent à Jersey, alors que le clan Hugo, et d’abord son fils Charles, s’est entiché de photographie. La pratique du nouveau médium est alors indissociable du spiritisme familial et de projets éditoriaux qui auraient combiné textes, dessins et photographies. Les Contemplations, un album ? Grande hugolienne et biographe récente de Juliette Drouet – qui a perdu dans des circonstances pareillement dramatiques la fille qu’elle donna au sculpteur James Pradier, Florence Naugrette renoue le lien oublié ou perdu entre le recueil de 1856 et l’effervescence héliographique qui a saisi le romantisme après 1839. Il en résulte un fort beau livre, qui retient près d’une centaine des poèmes publiés en 1856 sans images, et qu’il assortit précisément de photographies plus ou moins célèbres, au nom d’affinités directs et d’échos plus lointains que le lecteur est invité à vérifier. Pour Hugo, l’écriture poétique, comme la photographie, était moins représentation qu’enregistrement. « Dieu dictait, j’écrivais. » Ce Dieu que le poète déchiffrait partout, des simples fleurs à l’abîme des cieux.

Renouveler complètement La Pléiade Verlaine était devenu impératif et en confier la tâche à Olivier Bivort, son meilleur connaisseur, ne s’imposait pas moins. L’éditeur, autre nouveauté au regard des précédentes Œuvres complètes, a choisi de suivre l’ordre des parutions et d’entrelacer en conséquence poésie et prose, création et critique. La rupture se place en 1891, année de la mort de Rimbaud, et de la soirée organisée au profit de Gauguin et d’un poète déjà sérieusement aux abois. Le déclassé n’a plus que cinq ans à vivre, cinq ans bien remplis malgré les hospitalisations rapprochées et l’éthylisme aggravé, à juger de la densité du tome II : en somme, la verve du poète et du journaliste mordant n’a jamais fléchi. Il faut évidemment les considérer ensemble, ce à quoi nous encouragent ses fidélités dans l’admiration (Baudelaire, Rimbaud) et l’éreintement (Barbey d’Aurevilly, le Hugo postérieur à 1845, comme il le redira en 1885 dans le terrible Lui toujours – et assez). « Je suis né romantique », venait-il d’avouer. Les premiers recueils de poésie, au crépuscule du Second Empire qu’il n’aime pas, oscillent entre le spleen et l’idéal des Fleurs du Mal, le tout agrémenté des emprunts au Gautier net et folâtre d’Emaux et Camées. L’anti-lyrisme et le rigorisme parnassiens ne lui conviendront pas longtemps, de même que le néopaganisme, autre trait baudelairien. Le refus que lui opposera le groupe du Parnasse contemporain en 1875 vaut solde de tout compte. Les pièces de Cellulairement, cycle de la conversion, ont plus que déplu, elles ont inquiété. L’homme qui a tiré sur Rimbaud et se réclame des « maudits » de l’espace littéraire va s’installer à ses marges. Bohémianisme et photographies absinthées assoient la légende du converti dépravé. A sa mort, on tenait Sagesse, que Maurice Denis devait illustrer, pour supérieur à La Bonne chanson et surtout à Parallèlement, la perle des perles. Or, Verlaine l’a assez claironné, poésie pieuse et poésie amoureuse ne se sont pas écrites contradictoirement. L’introduction de Bivort tord le cou à cette opposition du corps et de l’âme qui a trop longtemps conditionné la lecture du poète leste, et ignoré « l’unicité du moi » dont il se réclamait. Cette nouvelle Pléiade en a fait son Credo.

Il en est passé des artistes, peintres et sculpteurs, romanciers et poètes, au 70 bis de la rue Notre-Dame-des-Champs, à deux pas de l’hôtel particulier, toujours debout, où vécut William Bouguereau. Que l’œcuménisme de l’endroit ait résisté aux classifications et incompatibilités idiotes jusqu’à notre époque, le livre de Patrick Modiano et Christian Mazzalai, vraie résurrection du « temps perdu » et des filiations artistiques inattendues, en fournit la preuve vivante. Les occasions sont si rares de plonger en plein monde d’hier, à la faveur d’une simple grille à pousser. De ce cortège ininterrompu, souvent jeune et festif, retenons deux moments forts, celui qui voit Gérôme et la bande des néo-grecs s’installer dans les ateliers du père de Toulmouche, et l’arrivée, soixante-dix ans plus tard, d’Ezra Pound, ce fou de Gautier, un habitué des lieux. L’adresse, du reste, a toujours aimanté les Américains et plus encore les Américaines, d’Elizabeth Gardner, qui devait épouser Bouguereau, à cette étrange sculptrice qui réparait les gueules cassées de la grande guerre. Claude Cahun y joua les garçons manqués de 1922 à 1937, sous l’œil de l’ami Desnos. Entre ces dates, on ne compte pas les figures de passage, de Stevenson à Thomas Alexander Harrison, que connut Proust. Michaux et Brassaï, sous la botte, s’y abritèrent des dernières infamies, les pires, de l’Occupation. Cette « entrée des artistes » méritait, on l’a compris, de devenir un livre où textes et images de toutes sortes font palpiter plus d’un siècle de transhumance franco-américaine. Il faudra un jour qu’une plaque le rappelle inutilement aux piétons rivés à leurs téléphones.

Le catalogue d’une exposition (toujours visible à la BNF) sur l’estampe et le livre nabis ne pouvait que prétendre à la perfection de son objet. Mission réussie pour Céline Chicha-Castex et Valérie Sueur-Hermel désireuses l’une et l’autre de rappeler l’importance de la chose imprimée et de la diffusion élargie chez ceux qui firent du décloisonnement des médiums et des publics une loi de leur activité. Comme le piano de Chopin selon Astolphe de Custine, l’image nabie sut parler à la foule en s’adressant à chacun de nous. Roger Marx, en 1891, voue la production de ces « prophètes » à la dévotion du silence, sœur de la lecture biblique. Maurice Denis et Vuillard, élevé chez les pères, ne se seraient pas effarouchés du rapprochement. Pour ce cercle d’artistes, qui n’ont jamais sacrifié la sacralité de l’art à celle de leur foi, l’illustration dérive de son espace. A côté de l’estampe isolée ou en série thématique, le livre et la décoration intérieure partagent une cohérence supérieure, de sorte que le papier peint lui-même, en l’habillant, transforme le mur en page d’album. Des immenses possibilités qu’offrent ces passages d’une optique à l’autre, Bonnard reste le maître suprême et son Parallèlement (Vollard, 1900) le plus beau « livre d’artiste », le premier peut-être. Au terme d’un parcours qui ne laisse rien à désirer, le Paravent des nourrices, autre agencement de feuilles, invisible avant qu’il ne surgisse, n’a jamais paru plus cinématographique et subtil, même à Orsay, d’où il provient.

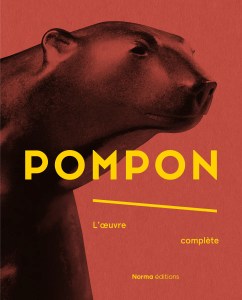

Elève des cours du soir de l’Ecole des Beaux-Arts, auteur de la meilleure des Cosette, dont le mouvement superbe lui vaut un début de reconnaissance au Salon des Artistes Français de 1888, ex-praticien de Rodin et de René de Saint-Marceaux au temps de son pain noir persistant, François Pompon (1855-1933) devint soudain de « le grand sculpteur des petites bêtes » et, à 70 ans, le Barye de l’Art Déco. Tardifs débuts, devait ironiser sans méchanceté Colette en visitant l’atelier du défunt qu’elle pleura dans la presse. Ces fous de la gente animale étaient faits pour s’entendre. En 1925, la romancière dut, comme d’autres, être le témoin de la soudaine popularité du sculpteur auprès des ensembliers du moment, le grand et exigeant Ruhlmann en tête. Pompon, dont le nom évoquait à Bourdelle la perfection du métier, le poli lumineux, synthétisait les formes de son bestiaire là où d’autres bavardaient : son Ours blanc, éclat du Salon d’Automne en 1922, additionne la force du bloc de pierre (leçon de Michel-Ange et de Rodin) à la poésie souriante de l’enfance. C’est l’une des mascottes d’Orsay, autant que La Pie de Monet et Le Chat blanc de Bonnard. Comme ce dernier, Pompon aime à dilater légèrement les lignes et humaniser, de temps à autre, ces représentants d’une vie qui nous échappe pourtant, et qu’il apprivoisa avec la distance du respect. Le livre des éditions Norma, aussi complet que superbement mis en page, contient un catalogue raisonné de l’œuvre. Les visiteurs du musée de Dijon et les autres leur en sauront gré.

Dominic Bradbury n’étant pas un adepte de la ligne dure, du fonctionnalisme à tout crin, de la piété minimaliste, on entre dans son dernier livre sans crainte d’y mourir de froid, d’inconfort ou d’ennui. L’auteur, qui va sur ses 60 ans, ne prend pas le risque de donner une définition stricte du modernisme dont il nous entretient par une variété d’exemples rassurante et, le plus souvent, séduisante. Certes l’héritage du Bauhaus et de ses transfuges américains, maladroitement ressuscités par The Brutalist, se laisse deviner sous le less is more que partagent certains des 300 noms de son who’s who international du design des 75 dernières années. Mais l’esprit UAM et le libéralisme de la SAD, pour user de repères français, règnent à égalité sur sa sélection, servie par un livre dont la maquette, comme la qualité de reproduction et de papier, fait honneur à son sujet. A défaut de pouvoir résumer son dictionnaire cosmopolite, on dira que les femmes y sont aussi présentes que les hommes, la couleur que le saint monochrome, la fantaisie que la rigueur spartiate, les matières naturelles que le plastic dont on espère, pour bientôt, le chant du cygne. De Raymond Loewy, adepte de l’arrondi preste, le Time, en 1949, disait qu’il « dopait la courbe des ventes ». Design et industrie ont souvent marché la main dans la main. Ce n’est pas une fatalité, dirait William Morris,

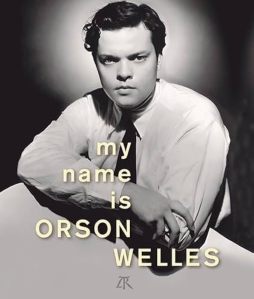

Avec ses airs de forteresse imprenable, de celles qu’il a montrées dans le sublime Othello, ou de faussaire à cigare, Orson Welles peut décourager qui voudrait en faire le tour ou dévoiler d’autres rosebuds que la luge que vous savez. D’ailleurs, à ce propos, quel est le meilleur film du monde, Kane, La Règle du jeu, Païsa, The Searchers ou tel Ozu automnal ? J’ai longtemps hésité entre le premier et La Splendeur des Amberson, sa meilleure auto-analyse, le mieux photographié peut-être (c’est dire). Aujourd’hui, je donnerai ma voix à Renoir et à John Ford que j’adule, lui, en entier. Car Kane et ses fake news, Kane et ses identités fuyantes, Welles et ses outrances guignolesques, Welles et ses mythomanies à la Shakespeare ou à la Malraux, relève d’un autre régime du cinéma, au point de fasciner les jongleurs de l’apparence (Cocteau, qui fut son ami) ou les experts de la dérobade (voir l’extraordinaire article d’Aragon, dans Les Lettres françaises du 26 novembre 1959, où, trois ans après la Hongrie, il délire gentiment sur le cinéma de la frénésie et pousse l’auteur de Kane parmi Renoir, bien sûr, Dovjenko, Eisenstein et le Chaplin de Monsieur Verdoux, autre aveu fumant). On a compris qu’un tel homme et qu’un tel cinéma appellent une approche adaptée au caméléonisme trompeur (le petit Orson a commencé fort tôt à nous rouler dans la farine). Précisément, le catalogue de l’exposition My name is Orson Welles, dirigé par la bande à Bonnaud, a cette particularité d’emprunter les routes de traverse afin d’y chercher un essentiel qui aurait échappé aux cheminements linéaires. Les fruits en sont multiples, et durables.

On écrit, on écrit, et on écrit encore, un essai ici, une préface ou un article de journal là, avant de réaliser, un beau jour, qu’on a fait œuvre et que la dispersion, la cécité, la lâcheté, propres aux temps présent, n’ont pu l’empêcher, au contraire. La plume, le savoir et la sagacité critique de Philippe Comar, ancien professeur d’anatomie et admirable dessinateur au demeurant, sont connus de ceux qui n’ont pas abdiqué devant le modernisme de la déliaison et de l’amnésie, ou, plus récemment, devant l’identitarisme du genre et de la race. La trentaine de textes que regroupe Le lien et la grâce, manière toute pascalienne de signifier le double enracinement de l’acte créateur, rappelle aux jeunes générations que le refus des héritages, vieille rengaine avant-gardiste, équivaut en art au naufrage planétaire dans lequel elles auront à survivre. Pareilles aux injonctions du progrès, nourri au lait du technicisme et du productivisme ivres d’eux-mêmes, les oukases du modernisme procèdent d’une puissance d’illusion diabolique. Qui, comme Baudelaire le fit en 1851, dénoncera les ravages actuels de « l’art honnête », c’est-à-dire, par inversion terminologique, l’art du mensonge vertueux ? Comar, à dire vrai, s’y emploie depuis les années 2000, en restaurant les images licencieuses du corps humain et la pérennité des mythes antiques, ou en dénonçant la tyrannie de la rupture et les appels à la candeur des origines. La grâce, soit le désir d’attachement, selon Hannah Arendt, c’est aussi cela. Stéphane Guégan

*Clélia Nau, La Parade des fleurs. Leçons de peinture, Hazan, 110€ / Stéphane Loire, Les Peintures italiennes du musée Napoléon, Mare § Martin, 149€ / Victor Hundsbuckler, Dessins des Carrache. La fabrique de la Galerie Farnèse, Louvre LIENART, 45€. L’exposition du Louvre est visible jusqu’au 2 février 2026. On doit aussi à LIENART, en association avec le musée Girodet de Montargis, l’excellent catalogue Gros et Girodet. Chemins croisés, 30€, qui enfonce un coin dans l’historiographie assez convenue du davidisme / Michèle Hannoosh, Eugène Delacroix. Carnets de voyage, Citadelles § Mazenod, 45€. S’agissant du peintre, signalons la parution précise, et illustrée à merveille, de Barthélémy Jobert, Delacroix à l’Assemblée nationale. Les peintures révélées, Hazan, 45e / Florence Naugrette et Hélène Orain Pascali (éd.), Victor Hugo, Les Contemplations, poèmes choisis, illustrés par les débuts de la photographie (1826-1910), Editions Diane de Selliers, 230 € / Patrick Modiano et Christian Mazzalai, 70 bis Entrée des artistes, Gallimard, 25€. Au sujet de la nébuleuse surréaliste, voir aussi Laurence Bénaïm, Leonor Fini, Gallimard, 32€ / Verlaine, Œuvres complètes, édition d’Olivier Bivort, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, tome I et II, 69€ chacun / Céline Chicha-Castex et Valérie Sueur-Hermel (dir.), Impressions nabies. Bonnard, Vuillard, Denis, Vallotton, BnF Editions, 42€ / Liliane Colas et Côme Remy, Pompon, Norma Editions, 65€ / Dominic Bradbury, Designers du Modernisme, Phaidon, 79,95€ / Frédéric Bonnaud (dir.), My name is Orson Welles, La Table Ronde, 44,50€ / Philippe Comar, Le Lien et la grâce, L’Atelier contemporain, 28€

On en parle…

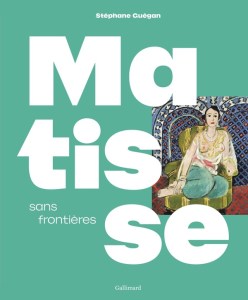

« […] un très sérieux beau livre [abordant] l’œuvre de Matisse sous le prisme du voyage. » Paris-Match, 6 novembre 2025.

« Une monographie éclairante et sensible. » Maxime Guillot, « Les Rêveries nomades de Matisse », L’Œil, décembre 2025.

Robert Kopp, « Un nouveau Matisse grâce à Stéphane Guégan », Revue des deux mondes, novembre 2025. https://www.revuedesdeuxmondes.fr/un-nouveau-matisse-grace-a-stephane-guegan/

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/repliques/david-en-majeste-3261512

Voir les entretiens matissiens de l’auteur avec Bérénice Levet et Martine Lecoq à paraître, sous peu, dans Causeur et Réforme. Matisse encore, dans le prochain numéro de Gestes.