L’immense nostalgie qui a toujours porté Marc Fumaroli vers les sociétés savantes du premier XVIIe siècle français devait fatalement accoucher du beau livre que nous avons aujourd’hui entre les mains. Son horreur de la culture d’État, des Trissotins de cour, des imposteurs à réseaux, appelait cet éloge enflammé de la République des Lettres, puissance spirituelle étrangère aux religions et pouvoirs institués, quand bien même elle entendait, et entend encore, agir sur l’Église et la puissance publique par ses lumières héritées de l’Antiquité. Ils furent vite taxés de libertinage ces hommes qui aimaient à se réunir sous Louis XIII et Louis XIV, loin des dorures et du pédantisme, pour le bonheur de peser et penser ensemble la réelle valeur des idées et des livres. Car la conversation honnête, à laquelle Marc Fumaroli consacre le cœur de son ouvrage, est l’indispensable dynamique de ces réunions peintes par Le Sueur et Poussin. Proches à la fois des académies de la Renaissance et du troisième cercle de Pascal, elles ont inventé le gai savoir et réaffirmé sans cesse sa règle fondamentale, la libre érudition, c’est-à-dire l’intelligence affranchie des tutelles universitaires et royales, quelque part entre le miracle de Gutenberg et le Collège de France de François Ier. Un tiers-état peu ordinaire, en somme.

L’immense nostalgie qui a toujours porté Marc Fumaroli vers les sociétés savantes du premier XVIIe siècle français devait fatalement accoucher du beau livre que nous avons aujourd’hui entre les mains. Son horreur de la culture d’État, des Trissotins de cour, des imposteurs à réseaux, appelait cet éloge enflammé de la République des Lettres, puissance spirituelle étrangère aux religions et pouvoirs institués, quand bien même elle entendait, et entend encore, agir sur l’Église et la puissance publique par ses lumières héritées de l’Antiquité. Ils furent vite taxés de libertinage ces hommes qui aimaient à se réunir sous Louis XIII et Louis XIV, loin des dorures et du pédantisme, pour le bonheur de peser et penser ensemble la réelle valeur des idées et des livres. Car la conversation honnête, à laquelle Marc Fumaroli consacre le cœur de son ouvrage, est l’indispensable dynamique de ces réunions peintes par Le Sueur et Poussin. Proches à la fois des académies de la Renaissance et du troisième cercle de Pascal, elles ont inventé le gai savoir et réaffirmé sans cesse sa règle fondamentale, la libre érudition, c’est-à-dire l’intelligence affranchie des tutelles universitaires et royales, quelque part entre le miracle de Gutenberg et le Collège de France de François Ier. Un tiers-état peu ordinaire, en somme.

Comment participer au monde, accepter certains liens de vassalité, sans s’y laisser enchaîner, tel est bien le paradoxe que les libertins du XVIIe siècle eurent à affronter et incarner sous leurs charges variées. Ce qu’écrit Fumaroli de Philippe Fortin de La Hoguette, figure oubliée du panthéon qu’il rajeunit, vaut pour les frères Dupuy et le grand Pereisc, relation épistolaire de Rubens, voire les écrivains pensionnés, de Racine à Perrault : «Fortin n’est pas cependant Balthasar Gracián, et il ne propose pas à ses “enfants” la tension solipsiste du “héros” ou de l’“homme de cour” espagnols. S’il veut la liberté, jusque dans les liens du monde, il veut aussi qu’elle soit partagée par des frères d’âme. La lecture, la méditation, la prière soutiennent dans la solitude celui qui participe à la cour sans y mettre son cœur.» Sociabilité et même citoyenneté idéales, elles font de la rencontre rituelle leur espace actif et leur symbole. Paris n’en est que l’un des foyers, à côté d’Amsterdam, de Londres et même d’Aix… La poste aidant, l’Europe entière se voit irriguée par la «solidarité encyclopédique» dont le XVIIIe siècle va élargir les points d’appui et durcir les fins. Aussi le bilan de Marc Fumaroli est-il plus international que celui de René Pintard, son illustre prédécesseur. En cette année Barthes, pourquoi ne pas avoir une pensée pour Pintard et sa grande thèse sur les libertins français antérieurs à Louis XIV? Publié en 1943, date qui fait rêver, ce livre monumental, si proustien de ton, remontait les siècles sur les traces du paradis perdu. Sa morale éclaire cruellement notre époque, tiraillée entre l’amnésie, le conformisme et l’intolérance. Pour échapper à ces Parques trop actuelles, nous dit Marc Fumaroli, il faut savoir vivre sur «deux étages du temps».

Comment participer au monde, accepter certains liens de vassalité, sans s’y laisser enchaîner, tel est bien le paradoxe que les libertins du XVIIe siècle eurent à affronter et incarner sous leurs charges variées. Ce qu’écrit Fumaroli de Philippe Fortin de La Hoguette, figure oubliée du panthéon qu’il rajeunit, vaut pour les frères Dupuy et le grand Pereisc, relation épistolaire de Rubens, voire les écrivains pensionnés, de Racine à Perrault : «Fortin n’est pas cependant Balthasar Gracián, et il ne propose pas à ses “enfants” la tension solipsiste du “héros” ou de l’“homme de cour” espagnols. S’il veut la liberté, jusque dans les liens du monde, il veut aussi qu’elle soit partagée par des frères d’âme. La lecture, la méditation, la prière soutiennent dans la solitude celui qui participe à la cour sans y mettre son cœur.» Sociabilité et même citoyenneté idéales, elles font de la rencontre rituelle leur espace actif et leur symbole. Paris n’en est que l’un des foyers, à côté d’Amsterdam, de Londres et même d’Aix… La poste aidant, l’Europe entière se voit irriguée par la «solidarité encyclopédique» dont le XVIIIe siècle va élargir les points d’appui et durcir les fins. Aussi le bilan de Marc Fumaroli est-il plus international que celui de René Pintard, son illustre prédécesseur. En cette année Barthes, pourquoi ne pas avoir une pensée pour Pintard et sa grande thèse sur les libertins français antérieurs à Louis XIV? Publié en 1943, date qui fait rêver, ce livre monumental, si proustien de ton, remontait les siècles sur les traces du paradis perdu. Sa morale éclaire cruellement notre époque, tiraillée entre l’amnésie, le conformisme et l’intolérance. Pour échapper à ces Parques trop actuelles, nous dit Marc Fumaroli, il faut savoir vivre sur «deux étages du temps».

Ne serait-ce pas un signe d’élection que la capacité à se dédoubler dans la fidélité à soi? On le croirait volontiers à lire le discours que Marc Fumaroli, toujours lui, prononçait en mai dernier lorsqu’il remit à Michael Edwards l’épée qui complétait son uniforme, dessiné par David, de nouvel académicien. Menacée de toutes parts, la lingua franca est évidemment heureuse d’avoir gagné à sa cause un Anglais qui la sert si bien. Michael Edwards, n’ayant jamais séparé histoire et pratique littéraires, a donc adopté une autre langue que la sienne, pour la faire sienne justement, et y découvrir les raisons profondes de son attirance précoce pour le théâtre et la peinture du XVIIe siècle, dont il ne détache pas d’autres passions françaises, Villon et Manet parmi d’autres. Le 21 février 2013, il succédait à Jean Dutourd sous la Coupole. Le chassé-croisé n’aurait pas déplu à l’auteur d’Au bon beurre et des Taxis de la Marne, aussi anglais de cœur que Michael Edwards est français… Tout discours de réception ressemble aux dialogues de Fénelon. La mort y suspend son vol. Les âmes se parlent dans l’éternité d’une sorte de conversation amicale enfin renouée… L’une devient le miroir naturel de l’autre. Il arrive, bien sûr, que la rhétorique l’emporte sur la complicité affichée. Ce n’est pas le cas ici. Michael Edwards prend un plaisir évident à saluer l’écrivain inflammable du fauteuil 31, les choix qu’il fit sous la botte, l’alliance d’aristocratisme, de bonté chrétienne et d’humour rosse qui l’apparentaient à son cher Oscar Wilde. On ne lit plus guère les Mémoires de Mary Watson et l’on a tort. Dutourd réussissait le tour de force d’une métempsycose parfaite, entraînant derrière lui Whistler, Mallarmé et Verlaine, plus vivants que jamais. Avec son allure de pilote bougon de la R.A.F, Dutourd fut moins le décliniste dont on plastiqua l’appartement un 14 juillet, bel élan républicain, qu’un résistant à l’avachissement général. Un libertin Grand siècle, à sa manière. Stéphane Guégan

Ne serait-ce pas un signe d’élection que la capacité à se dédoubler dans la fidélité à soi? On le croirait volontiers à lire le discours que Marc Fumaroli, toujours lui, prononçait en mai dernier lorsqu’il remit à Michael Edwards l’épée qui complétait son uniforme, dessiné par David, de nouvel académicien. Menacée de toutes parts, la lingua franca est évidemment heureuse d’avoir gagné à sa cause un Anglais qui la sert si bien. Michael Edwards, n’ayant jamais séparé histoire et pratique littéraires, a donc adopté une autre langue que la sienne, pour la faire sienne justement, et y découvrir les raisons profondes de son attirance précoce pour le théâtre et la peinture du XVIIe siècle, dont il ne détache pas d’autres passions françaises, Villon et Manet parmi d’autres. Le 21 février 2013, il succédait à Jean Dutourd sous la Coupole. Le chassé-croisé n’aurait pas déplu à l’auteur d’Au bon beurre et des Taxis de la Marne, aussi anglais de cœur que Michael Edwards est français… Tout discours de réception ressemble aux dialogues de Fénelon. La mort y suspend son vol. Les âmes se parlent dans l’éternité d’une sorte de conversation amicale enfin renouée… L’une devient le miroir naturel de l’autre. Il arrive, bien sûr, que la rhétorique l’emporte sur la complicité affichée. Ce n’est pas le cas ici. Michael Edwards prend un plaisir évident à saluer l’écrivain inflammable du fauteuil 31, les choix qu’il fit sous la botte, l’alliance d’aristocratisme, de bonté chrétienne et d’humour rosse qui l’apparentaient à son cher Oscar Wilde. On ne lit plus guère les Mémoires de Mary Watson et l’on a tort. Dutourd réussissait le tour de force d’une métempsycose parfaite, entraînant derrière lui Whistler, Mallarmé et Verlaine, plus vivants que jamais. Avec son allure de pilote bougon de la R.A.F, Dutourd fut moins le décliniste dont on plastiqua l’appartement un 14 juillet, bel élan républicain, qu’un résistant à l’avachissement général. Un libertin Grand siècle, à sa manière. Stéphane Guégan

*Marc Fumaroli, La République des Lettres, Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 25€

*Discours de réception de M. Michael Edwards à l’Académie française et réponse de M. Frédéric Vitoux, Éditions de Fallois, 13€

Dans sa réponse à Michael Edwards, Frédéric Vitoux fait état, élémentaire politesse entre immortels, de ses lectures anglaises et du bon accueil que notre pays à toujours réservé à la «perfide Albion» en matière de littérature. Pour le reste, nous le savons, c’est une autre affaire… Le fait est que nous chérissons Shakespeare, Byron, Wilde et quelques autres comme s’ils étaient des nôtres. Et Vitoux, entre autres correctifs, de dépoussiérer l’idée fausse qui veut que les Français n’aient pas compris, ni admis, le créateur d’Hamlet avant 1820. Voltaire et Ducis ont ouvert la voie à Stendhal plus que ce dernier, romantisme oblige, ne souhaitait le reconnaître. Mais Vitoux, of course, ne lui en tient pas rigueur. Le polémiste et sa furia milanaise appartiennent à ses grandes admirations. Au fond de son cœur, certains le savent, brillent et brûlent la lueur de trois hommes, et de trois muses peu étanches: Rossini, Stendhal et Manet n’auront pas cessé de franchir les lignes de la vie sans crier gare. Les deux étages du temps, ils ont connu, un pied dans le siècle, l’autre on ne sait où. Les personnages des Désengagés ont aussi beaucoup mal à rester en place, à s’adapter et s’enrôler. Comme le roman n’a pas été inventé pour tout dire de ses héros, celui de Vitoux respecte leur clair-obscur malgré les appels de la grande histoire. Le chahut de Mai 1968 s’apprête à déferler et libérer son verbe assourdissant, Octave, Marie-Thérèse et Sophie n’y prêtent guère plus d’attention que ça. Une Révolution, ce chahut en blue-jeans? D’ailleurs, ils n’en ont pas besoin pour faire l’amour quand ça leur chante et avec qui ça leur plaît. La musique, les livres, l’alcool les rapprochent ou les séparent avec une liberté nécessairement insolente. Jeunes ou moins jeunes, ils sont des enfants de Mai, sans le savoir, ils n’ont donc pas besoin de le hurler. Les anathèmes de l’après-guerre et le naufrage algérien leur semblent si loin… Bien que drapé dans sa bonne conscience contestataire, Mai 68 marque, sans le savoir non plus, la fin des engagements de grand-papa. André Breton a cassé sa pipe à temps, à temps pour ne pas subir ce qu’Aragon, Sartre et même Debord vont endurer. Vitoux, bon observateur des illusions et des passions de ce printemps éruptif, les peint à distance, depuis le milieu littéraire des années 1960. On en retrouve ici l’ambiance, les couleurs, le ton, les rites et ses camaraderies latouchiennes dans un livre qui doit plus à la nouvelle vague qu’au nouveau roman. Les plus malins en démasqueront les clefs, les autres n’auront qu’à se laisser porter par un récit vif et drôle, où la nostalgie des anciens combattants serait de mauvais goût. SG // Frédéric Vitoux, Les Désengagés, Fayard, 20€

Dans sa réponse à Michael Edwards, Frédéric Vitoux fait état, élémentaire politesse entre immortels, de ses lectures anglaises et du bon accueil que notre pays à toujours réservé à la «perfide Albion» en matière de littérature. Pour le reste, nous le savons, c’est une autre affaire… Le fait est que nous chérissons Shakespeare, Byron, Wilde et quelques autres comme s’ils étaient des nôtres. Et Vitoux, entre autres correctifs, de dépoussiérer l’idée fausse qui veut que les Français n’aient pas compris, ni admis, le créateur d’Hamlet avant 1820. Voltaire et Ducis ont ouvert la voie à Stendhal plus que ce dernier, romantisme oblige, ne souhaitait le reconnaître. Mais Vitoux, of course, ne lui en tient pas rigueur. Le polémiste et sa furia milanaise appartiennent à ses grandes admirations. Au fond de son cœur, certains le savent, brillent et brûlent la lueur de trois hommes, et de trois muses peu étanches: Rossini, Stendhal et Manet n’auront pas cessé de franchir les lignes de la vie sans crier gare. Les deux étages du temps, ils ont connu, un pied dans le siècle, l’autre on ne sait où. Les personnages des Désengagés ont aussi beaucoup mal à rester en place, à s’adapter et s’enrôler. Comme le roman n’a pas été inventé pour tout dire de ses héros, celui de Vitoux respecte leur clair-obscur malgré les appels de la grande histoire. Le chahut de Mai 1968 s’apprête à déferler et libérer son verbe assourdissant, Octave, Marie-Thérèse et Sophie n’y prêtent guère plus d’attention que ça. Une Révolution, ce chahut en blue-jeans? D’ailleurs, ils n’en ont pas besoin pour faire l’amour quand ça leur chante et avec qui ça leur plaît. La musique, les livres, l’alcool les rapprochent ou les séparent avec une liberté nécessairement insolente. Jeunes ou moins jeunes, ils sont des enfants de Mai, sans le savoir, ils n’ont donc pas besoin de le hurler. Les anathèmes de l’après-guerre et le naufrage algérien leur semblent si loin… Bien que drapé dans sa bonne conscience contestataire, Mai 68 marque, sans le savoir non plus, la fin des engagements de grand-papa. André Breton a cassé sa pipe à temps, à temps pour ne pas subir ce qu’Aragon, Sartre et même Debord vont endurer. Vitoux, bon observateur des illusions et des passions de ce printemps éruptif, les peint à distance, depuis le milieu littéraire des années 1960. On en retrouve ici l’ambiance, les couleurs, le ton, les rites et ses camaraderies latouchiennes dans un livre qui doit plus à la nouvelle vague qu’au nouveau roman. Les plus malins en démasqueront les clefs, les autres n’auront qu’à se laisser porter par un récit vif et drôle, où la nostalgie des anciens combattants serait de mauvais goût. SG // Frédéric Vitoux, Les Désengagés, Fayard, 20€

Michel Butor est un admirable poète. Mais qui le sait en dehors de ses amis ou des artistes à qui il adresse ses vers libres en manière d’hommage ou de préface? Certains ont jugé presque criminelle cette confidentialité, contraire à leur évidence allègre ou malicieuse, et on les comprend. La bonne poésie, ont estimé Marc Fumaroli et Bernard de Fallois, est devenue chose trop rare pour ne pas en faire profiter un plus large lectorat, en manque de ces musiciens des mots qu’on disait bénis des dieux au temps de Gautier et Baudelaire. Étrangement, bien que Butor rime peu et refuse le carcan du sonnet, sa poésie n’est pas sans faire penser à celle des années 1850-1860. Nul symbolisme obscur, une légère ivresse du sens et des sens, aucune pesanteur. Quelque chose de très français nous ramène aux charmeurs de silence et aux fantaisistes, Villon, Marot, le trop oublié Germain Nouveau et Apollinaire, voire Banville, dont Butor, joli clin d’œil, cite avec sérieux le Traité de versification pour excuser ses «licences». Le mot sent la politesse des vrais inspirés, ceux qui font chanter leur verbe à la bonne hauteur et tirent le merveilleux d’un rien. «À travers les grands arbres / le ciel a rajeuni». Cette jeunesse du monde est le privilège des fils d’Apollon, aurait dit Banville. SG / Michel Butor, Sous l’écorce vive. Poésie au jour le jour 2008-2009, avant-propos de Marc Fumaroli, éditions de Fallois, 20€

Michel Butor est un admirable poète. Mais qui le sait en dehors de ses amis ou des artistes à qui il adresse ses vers libres en manière d’hommage ou de préface? Certains ont jugé presque criminelle cette confidentialité, contraire à leur évidence allègre ou malicieuse, et on les comprend. La bonne poésie, ont estimé Marc Fumaroli et Bernard de Fallois, est devenue chose trop rare pour ne pas en faire profiter un plus large lectorat, en manque de ces musiciens des mots qu’on disait bénis des dieux au temps de Gautier et Baudelaire. Étrangement, bien que Butor rime peu et refuse le carcan du sonnet, sa poésie n’est pas sans faire penser à celle des années 1850-1860. Nul symbolisme obscur, une légère ivresse du sens et des sens, aucune pesanteur. Quelque chose de très français nous ramène aux charmeurs de silence et aux fantaisistes, Villon, Marot, le trop oublié Germain Nouveau et Apollinaire, voire Banville, dont Butor, joli clin d’œil, cite avec sérieux le Traité de versification pour excuser ses «licences». Le mot sent la politesse des vrais inspirés, ceux qui font chanter leur verbe à la bonne hauteur et tirent le merveilleux d’un rien. «À travers les grands arbres / le ciel a rajeuni». Cette jeunesse du monde est le privilège des fils d’Apollon, aurait dit Banville. SG / Michel Butor, Sous l’écorce vive. Poésie au jour le jour 2008-2009, avant-propos de Marc Fumaroli, éditions de Fallois, 20€

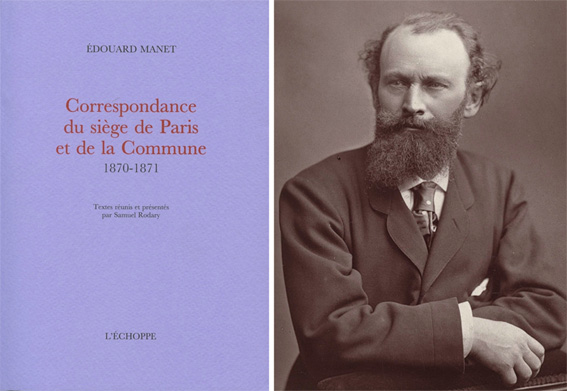

Ce jour-même et le 21, dans deux lettre superbes au graveur Bracquemond, expédiées depuis Arcachon, Manet dénonce et l’assassinat des généraux Lecomte et Thomas par les insurgés, et le choix de Thiers de ne pas avoir ramené le gouvernement et l’Assemblée à Paris. Dans les semaines suivantes, qui verront la politique du pire s’installer des deux côtés, Gustave se mêle aux dernières tentatives de réconciliation entre Versailles et la Commune. Au sein de la Ligue d’union républicaine pour les droits de Paris, et donc aux côtés de Clemenceau et Lockroy, Gustave bataille ferme. En vain, le 18 avril, c’est l’échec définitif. Viendra le silence de mai, puis l’écrasement de la Commune, une répression si brutale que le peintre, rentré début juin, pourra dire son écœurement au frère de Berthe Morisot… Peu avant qu’il ne donne à son profond dégoût de la boucherie versaillaise la forme de deux estampes clandestines, il songe à remettre le pied au Salon de 1872, où il devait exposer Le Repos de Providence et surtout Le Combat du Kearsarge et de l’Alabama, toile ancienne et comme réinvestie, où se réaffirmait son patriotisme intact. Par un de ces décrets du Ciel que les mortels doivent accepter sans chercher à les comprendre, dirait le grand Pascal, le tableau de Philadelphie revient à Paris et domine de sa fulgurance la passionnante exposition Durand-Ruel. Ce miracle ne venant pas seul, d’autres

Ce jour-même et le 21, dans deux lettre superbes au graveur Bracquemond, expédiées depuis Arcachon, Manet dénonce et l’assassinat des généraux Lecomte et Thomas par les insurgés, et le choix de Thiers de ne pas avoir ramené le gouvernement et l’Assemblée à Paris. Dans les semaines suivantes, qui verront la politique du pire s’installer des deux côtés, Gustave se mêle aux dernières tentatives de réconciliation entre Versailles et la Commune. Au sein de la Ligue d’union républicaine pour les droits de Paris, et donc aux côtés de Clemenceau et Lockroy, Gustave bataille ferme. En vain, le 18 avril, c’est l’échec définitif. Viendra le silence de mai, puis l’écrasement de la Commune, une répression si brutale que le peintre, rentré début juin, pourra dire son écœurement au frère de Berthe Morisot… Peu avant qu’il ne donne à son profond dégoût de la boucherie versaillaise la forme de deux estampes clandestines, il songe à remettre le pied au Salon de 1872, où il devait exposer Le Repos de Providence et surtout Le Combat du Kearsarge et de l’Alabama, toile ancienne et comme réinvestie, où se réaffirmait son patriotisme intact. Par un de ces décrets du Ciel que les mortels doivent accepter sans chercher à les comprendre, dirait le grand Pascal, le tableau de Philadelphie revient à Paris et domine de sa fulgurance la passionnante exposition Durand-Ruel. Ce miracle ne venant pas seul, d’autres

Si Corot hante le premier, Degas et

Si Corot hante le premier, Degas et

Pour fertiles qu’elles puissent être, comme l’est celle de Dolan, les interprétations trop exclusives conviennent mal à Manet, l’artiste le moins démonstratif qui soit. Il préfère jouir de ses pensées sans les fixer… Peut-on écarter, par exemple, l’hypothèse très plausible que le tableau de Londres soit postérieur à la mort du père de Manet, décédé en septembre 1862, et qu’il se construise autour de la présence endeuillée de la mère du peintre (préparée par un dessin célèbre, coll. part.). Excellente musicienne, mais fidèle au bel canto de sa jeunesse, elle jette une note de noir au milieu de cette réunion mondaine, qui peut se lire comme l’extension de l’artiste, devenu chef de famille, d’une famille élargie, avec ses critiques influents, son réseau d’amitiés, son militaire, ses femmes en crinoline et peut-être son musicien… L’homme à bésicles, en effet, à droite, pourrait bien être Offenbach, autre virtuose en cour et peu

Pour fertiles qu’elles puissent être, comme l’est celle de Dolan, les interprétations trop exclusives conviennent mal à Manet, l’artiste le moins démonstratif qui soit. Il préfère jouir de ses pensées sans les fixer… Peut-on écarter, par exemple, l’hypothèse très plausible que le tableau de Londres soit postérieur à la mort du père de Manet, décédé en septembre 1862, et qu’il se construise autour de la présence endeuillée de la mère du peintre (préparée par un dessin célèbre, coll. part.). Excellente musicienne, mais fidèle au bel canto de sa jeunesse, elle jette une note de noir au milieu de cette réunion mondaine, qui peut se lire comme l’extension de l’artiste, devenu chef de famille, d’une famille élargie, avec ses critiques influents, son réseau d’amitiés, son militaire, ses femmes en crinoline et peut-être son musicien… L’homme à bésicles, en effet, à droite, pourrait bien être Offenbach, autre virtuose en cour et peu  Le «décrochage» date bien du Second Empire, et s’aggrave sous

Le «décrochage» date bien du Second Empire, et s’aggrave sous  Derrière la première rétrospective du peintre ressuscité, qui se tint à Paris en 1866, nous retrouvons le bon Thoré, gracié par l’empereur et propriétaire de trois des tableaux exposés. La Jeune Fille à la perle en faisait partie, avant que le «curator» ne la vende à un industriel pas nécessairement aussi socialiste que lui. Mais l’argent a si peu d’odeur et l’art si peu de frontières… En lisant le chapitre conclusif de ce livre passionnant, on se dit qu’il faudrait écrire sur la seconde naissance de Vermeer un ouvrage aussi précis et croustillant que celui qu’en 1997

Derrière la première rétrospective du peintre ressuscité, qui se tint à Paris en 1866, nous retrouvons le bon Thoré, gracié par l’empereur et propriétaire de trois des tableaux exposés. La Jeune Fille à la perle en faisait partie, avant que le «curator» ne la vende à un industriel pas nécessairement aussi socialiste que lui. Mais l’argent a si peu d’odeur et l’art si peu de frontières… En lisant le chapitre conclusif de ce livre passionnant, on se dit qu’il faudrait écrire sur la seconde naissance de Vermeer un ouvrage aussi précis et croustillant que celui qu’en 1997

Vous le pensiez froid comme la mort ou l’ennui, glacé comme ses pinceaux, agaçant comme une énigme sans fin, Magritte est tout le contraire. Le portrait qu’en brosse Michel Draguet inverse la donne. Plus son objet fuit et se refuse à la lecture, à l’instar des tableaux à tiroirs infinis dont le peintre partageait le goût avec Dalí, plus Draguet le poursuit dans ses retranchements, ses non-dits, ses mensonges et les recoins d’une vie qui, parce que pleine et pas toujours très nette, veut d’emblée rester secrète. On ne saurait trouver meilleure justification à la biographie, enquête policière sans jugement dernier. «Magritte est un maître du paraître. Un Œdipe qui, pour berner le Sphinx, aurait échafaudé une incroyable fiction: celle d’un peintre sans vie et sans passion, se partageant entre sa femme Georgette, les échecs et quelques menues distractions et qui, derrière la façade de son conformisme bourgeois, aurait alimenté un imaginaire poétique méthodiquement mis en scène dans des tableaux propres et des gouaches précises.» Il refusait de parler de son passé, du suicide de sa mère, jetait un voile de pudeur et d’oubli sur son père, un affairiste libertaire, et sa jeunesse hautement dissolue.

Vous le pensiez froid comme la mort ou l’ennui, glacé comme ses pinceaux, agaçant comme une énigme sans fin, Magritte est tout le contraire. Le portrait qu’en brosse Michel Draguet inverse la donne. Plus son objet fuit et se refuse à la lecture, à l’instar des tableaux à tiroirs infinis dont le peintre partageait le goût avec Dalí, plus Draguet le poursuit dans ses retranchements, ses non-dits, ses mensonges et les recoins d’une vie qui, parce que pleine et pas toujours très nette, veut d’emblée rester secrète. On ne saurait trouver meilleure justification à la biographie, enquête policière sans jugement dernier. «Magritte est un maître du paraître. Un Œdipe qui, pour berner le Sphinx, aurait échafaudé une incroyable fiction: celle d’un peintre sans vie et sans passion, se partageant entre sa femme Georgette, les échecs et quelques menues distractions et qui, derrière la façade de son conformisme bourgeois, aurait alimenté un imaginaire poétique méthodiquement mis en scène dans des tableaux propres et des gouaches précises.» Il refusait de parler de son passé, du suicide de sa mère, jetait un voile de pudeur et d’oubli sur son père, un affairiste libertaire, et sa jeunesse hautement dissolue.  Surmontant son horreur sans cesse réaffirmée du littéral, du transparent, de l’évidence (sauf quand elle est éternelle), Magritte a pratiqué le portrait. Son entourage direct, de l’intraitable Nougé à la famille Spaak, lui a fourni quelques modèles et l’occasion, chaque fois, de détourner les lois du genre. La face éludée, flambée de l’excentrique

Surmontant son horreur sans cesse réaffirmée du littéral, du transparent, de l’évidence (sauf quand elle est éternelle), Magritte a pratiqué le portrait. Son entourage direct, de l’intraitable Nougé à la famille Spaak, lui a fourni quelques modèles et l’occasion, chaque fois, de détourner les lois du genre. La face éludée, flambée de l’excentrique  Le Manet de Bourdieu n’est pas le mien, n’est plus le nôtre, devrais-je dire, à moins que vous ne restiez cramponnés, comme lui, à quelques-unes des vieilles lunes du formalisme d’avant-guerre… Très coupé de la recherche, et de la recherche française en particulier, avouant son mépris pour l’histoire de l’art instituée et son «euphémisation» des enjeux «réels» de la pratique artistique, le sociologue du Collège de France professait encore dans les années 1998-2000 la vulgate de

Le Manet de Bourdieu n’est pas le mien, n’est plus le nôtre, devrais-je dire, à moins que vous ne restiez cramponnés, comme lui, à quelques-unes des vieilles lunes du formalisme d’avant-guerre… Très coupé de la recherche, et de la recherche française en particulier, avouant son mépris pour l’histoire de l’art instituée et son «euphémisation» des enjeux «réels» de la pratique artistique, le sociologue du Collège de France professait encore dans les années 1998-2000 la vulgate de