Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux a perdu son directeur mais retrouvé l’usage de son aile nord, qu’occupent superbement les XIXe et XXe siècles. Quatre ans de travaux et de réflexion scénographique ont été nécessaires à cette réouverture très attendue. Et pour cause! Les deux perles de la galerie moderne, La Grèce sur les ruines de Missolonghi et La Chasse aux lions de Delacroix, s’impatientaient autant que leur public. Mais le résultat en valait la peine. Ce long chantier (il y a pire) a permis à l’aile sud de faire sa toilette et de modifier son offre. Les points forts de l’accrochage restent la peinture nordique et la séquence britannique, une rareté dans le panorama des musées de France, qui s’explique naturellement par la forte communauté anglaise qu’attira le port de Bordeaux au XVIIIe siècle. L’heureux réaménagement s’organise cependant autour des trésors du lieu, le Tarquin et Lucrèce du Titien (cadeau de Mazarin à Louis XIV en 1661), La Vierge à l’Enfant de Pierre de Cortone, Le Martyre de saint Georges de Rubens (saisi à Anvers par les soldats de l’an II) et la grande Présentation au Temple de Restout. Loin de nous l’intention de réduire la galerie de peintures anciennes à ce quarté gagnant, principaux envois de l’État de 1803 et 1805. Mais il faut reconnaître que Napoléon, avant et après son Sacre, n’a pas négligé cette ville qui passe aujourd’hui pour le symbole de la fidélité monarchiste.

La conduite des Bordelais lors des Cent-Jours n’en est pas la seule raison. Louis XVIII lui-même répandit ses largesses sur la «cité du douze mars» et fit expédier à son tour quelques tableaux de poids, dans tous les sens du terme. L’un d’entre eux, Le Christ en croix de Jordaens, dépassait largement les possibilités spatiales de l’embryon de musée, problème chronique à Bordeaux. Ce retable, emporté de Lierre en 1794, reliquat donc de la France révolutionnaire, fait toujours pénitence à la cathédrale. L’autre cadeau de Louis XVIII, L’Embarquement de la duchesse d’Angoulême de Gros, correspondait parfaitement à sa propagande éclairée. Si le sujet flattait l’ancrage populaire de la Restauration, son auteur, rallié, personnifiait l’épopée napoléonienne. À travers Gros, le monarque miraculé faisait allégeance à cette Révolution que les ultras avaient en horreur. On sait ce qu’il advint du pays après la mort de l’intelligent Louis XVIII. Lorsqu’il rejoint l’aile nord, en traversant le beau jardin de la mairie de Bordeaux, le visiteur ne peut pas ne pas penser à ces deux France que ses propres pas relient à défaut de les réconcilier.

La conduite des Bordelais lors des Cent-Jours n’en est pas la seule raison. Louis XVIII lui-même répandit ses largesses sur la «cité du douze mars» et fit expédier à son tour quelques tableaux de poids, dans tous les sens du terme. L’un d’entre eux, Le Christ en croix de Jordaens, dépassait largement les possibilités spatiales de l’embryon de musée, problème chronique à Bordeaux. Ce retable, emporté de Lierre en 1794, reliquat donc de la France révolutionnaire, fait toujours pénitence à la cathédrale. L’autre cadeau de Louis XVIII, L’Embarquement de la duchesse d’Angoulême de Gros, correspondait parfaitement à sa propagande éclairée. Si le sujet flattait l’ancrage populaire de la Restauration, son auteur, rallié, personnifiait l’épopée napoléonienne. À travers Gros, le monarque miraculé faisait allégeance à cette Révolution que les ultras avaient en horreur. On sait ce qu’il advint du pays après la mort de l’intelligent Louis XVIII. Lorsqu’il rejoint l’aile nord, en traversant le beau jardin de la mairie de Bordeaux, le visiteur ne peut pas ne pas penser à ces deux France que ses propres pas relient à défaut de les réconcilier.

Parvenu au seuil de la galerie moderne, un grand portrait équestre de Charles X lui indique le départ d’un parcours qui le conduira jusqu’à la France de De Gaulle puisque un Masson de 1968, donné par Michel Leiris, marque une sorte de terminus ante quem. La réputation du musée s’est faite sur les fonds Redon, Marquet et Lhote. Ils sont bien en place et produisent leur effet. Du portrait peu connu du jeune Matisse par son ami Marquet surgit le souvenir de leurs années communes chez Gustave Moreau. Et un Picasso néoclassique, à proximité de Lhote, fait moins l’effet d’un intrus que d’une alternative nécessaire au cubisme trop sûr de lui. Entretemps, c’est tout le XIXe siècle qui aura déroulé ses héros d’hier et d’aujourd’hui. La place manque cruellement pour montrer le fonds Roll ou le fond Smith, ce Bordelais au nom anglais qui aura été le De Nittis du cru. Les adeptes locaux de Courbet et d’Auguin réclament aussi des salles, comme on réclamait du pain sous les fenêtres de Versailles en d’autres temps. Compte tenu de l’espace, l’ensemble à belle allure et offre un panorama nerveux et dense de la peinture française du XIXe siècle. Ma préférence, tout bien pesé, ira à la salle où Gros et Delacroix se jettent un défi éternel. Ce n’est pas une vaine formule de journaliste. Delacroix, lié à la ville depuis son enfance, lui vendit sa Grèce sur les ruines de Missolonghi en 1852 pour une somme modique. La confrontation que le musée lui offrait, il l’a voulue. Quatre ans plus tard, sa Chasse aux lions, ce «chaos de griffes» selon Théophile Gautier, cette «explosion de couleurs» selon Baudelaire, viendra y confirmer son rang, royal ou impérial, c’est selon.

Parvenu au seuil de la galerie moderne, un grand portrait équestre de Charles X lui indique le départ d’un parcours qui le conduira jusqu’à la France de De Gaulle puisque un Masson de 1968, donné par Michel Leiris, marque une sorte de terminus ante quem. La réputation du musée s’est faite sur les fonds Redon, Marquet et Lhote. Ils sont bien en place et produisent leur effet. Du portrait peu connu du jeune Matisse par son ami Marquet surgit le souvenir de leurs années communes chez Gustave Moreau. Et un Picasso néoclassique, à proximité de Lhote, fait moins l’effet d’un intrus que d’une alternative nécessaire au cubisme trop sûr de lui. Entretemps, c’est tout le XIXe siècle qui aura déroulé ses héros d’hier et d’aujourd’hui. La place manque cruellement pour montrer le fonds Roll ou le fond Smith, ce Bordelais au nom anglais qui aura été le De Nittis du cru. Les adeptes locaux de Courbet et d’Auguin réclament aussi des salles, comme on réclamait du pain sous les fenêtres de Versailles en d’autres temps. Compte tenu de l’espace, l’ensemble à belle allure et offre un panorama nerveux et dense de la peinture française du XIXe siècle. Ma préférence, tout bien pesé, ira à la salle où Gros et Delacroix se jettent un défi éternel. Ce n’est pas une vaine formule de journaliste. Delacroix, lié à la ville depuis son enfance, lui vendit sa Grèce sur les ruines de Missolonghi en 1852 pour une somme modique. La confrontation que le musée lui offrait, il l’a voulue. Quatre ans plus tard, sa Chasse aux lions, ce «chaos de griffes» selon Théophile Gautier, cette «explosion de couleurs» selon Baudelaire, viendra y confirmer son rang, royal ou impérial, c’est selon.

Stéphane Guégan

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 20 cours d’Albret. Catalogue des peintures, sous la direction de Guillaume Ambroise, Le Festin, 2010

*Matisse-Rouault. Correspondance 1906-1953, lettres rassemblées et annotées par Jacqueline Munck, La Bibliothèque des arts, 19€.

*Matisse-Rouault. Correspondance 1906-1953, lettres rassemblées et annotées par Jacqueline Munck, La Bibliothèque des arts, 19€.

Chez Gustave Moreau, qui fut au fauvisme ce que Guérin fut au romantisme, un accoucheur involontaire plus qu’un libérateur, Matisse n’a pas seulement croisé Marquet. Il s’est également lié d’amitié avec Georges Rouault. La parution de leur correspondance, rendue possible par la découverte des lettres de Matisse en 2006, montre que les fauves ont vite calmé le jeu. Rappellera-t-on le mot cruel de Cocteau? On les sent plus préoccupés par leur carrière que des questions d’esthétique ou de politique. Seuls les échanges datant de l’Occupation et de l’après-guerre, marqué par l’ascendant des communistes, pour ne pas dire leur dictature dans le milieu intellectuel, dérogent à la règle. Santé et négoce l’emportent sur les autres considérations bien qu’on puisse glaner ici et là d’intéressantes informations ayant trait aux voyages de Matisse en Afrique du Nord et à leur passage chez Moreau. Cette relation, du reste, est triangulaire: Pierre Matisse, fils du peintre et marchand à New York, prend vite une place prépondérante dans cette correspondance qui révèle des liens plus profonds que ne le laissaient penser les années pauvres en lettres. SG

Jordaens est entré dans le cœur des Français dès la fin du XVIIe siècle pour ne jamais plus en sortir. On s’étonne donc qu’il ait fallu attendre plus de 300 ans la sublime rétrospective du Petit Palais. Dans l’intervalle, évidemment, la perception de l’artiste s’est transformée du tout au tout. En 1699, alors que la «querelle du coloris» fait rage, Roger de Piles reconnaît à Jordaens une «manière» de son invention, une manière qu’il qualifie de «forte, de vraie et de suave» et qui appelle le souffle des «grands tableaux». Cette puissance de pinceau et d’effet, érotique et dramatique selon les sujets qu’elle fait vibrer sur la toile, résulterait de deux sources d’inspiration fondues par le génie flamand, la Venise de Véronèse dialoguant vigoureusement avec le réalisme du

Jordaens est entré dans le cœur des Français dès la fin du XVIIe siècle pour ne jamais plus en sortir. On s’étonne donc qu’il ait fallu attendre plus de 300 ans la sublime rétrospective du Petit Palais. Dans l’intervalle, évidemment, la perception de l’artiste s’est transformée du tout au tout. En 1699, alors que la «querelle du coloris» fait rage, Roger de Piles reconnaît à Jordaens une «manière» de son invention, une manière qu’il qualifie de «forte, de vraie et de suave» et qui appelle le souffle des «grands tableaux». Cette puissance de pinceau et d’effet, érotique et dramatique selon les sujets qu’elle fait vibrer sur la toile, résulterait de deux sources d’inspiration fondues par le génie flamand, la Venise de Véronèse dialoguant vigoureusement avec le réalisme du  Difficile de quitter les rives de

Difficile de quitter les rives de  Que la part du lion y revienne à Masson ne fait que souligner une vérité bonne à redire : des peintres qui eurent à se féliciter et à souffrir tour à tour du magistère de Breton, il est sans doute le peintre lettré par excellence. C’est en février 1924 que se rencontrent les deux hommes. La carrière commerciale de

Que la part du lion y revienne à Masson ne fait que souligner une vérité bonne à redire : des peintres qui eurent à se féliciter et à souffrir tour à tour du magistère de Breton, il est sans doute le peintre lettré par excellence. C’est en février 1924 que se rencontrent les deux hommes. La carrière commerciale de  Autre Juif allemand au destin incroyable, Erwin Blumenfeld, dont le Jeu de Paume évoque chaque métamorphose, pour la première fois, sur un pied d’égalité. N’y voyons pas facile provocation. Dès les années 1920, dans l’effervescence et les nouvelles menaces de l’après-guerre, le jeune Blumenfeld, exilé à Amsterdam puis à Paris, laisse ses dessins volontairement enfantins faire émerger les thèmes qu’il ne quitterait plus, l’Eros bestial, l’antisémitisme, la pratique du collage sans filet et une certaine fascination pour l’humour dévastateur de Chaplin. Qu’un dadaïste de la première heure ait pu se révéler un photographe de mode dès la fin des années 1930, qu’un fanatique du noir et blanc arty ait autant utilisé la couleur dans les années 1950-1960, voilà au moins deux raisons de se pencher sur son cas. À mi-distance de l’iconoclasme

Autre Juif allemand au destin incroyable, Erwin Blumenfeld, dont le Jeu de Paume évoque chaque métamorphose, pour la première fois, sur un pied d’égalité. N’y voyons pas facile provocation. Dès les années 1920, dans l’effervescence et les nouvelles menaces de l’après-guerre, le jeune Blumenfeld, exilé à Amsterdam puis à Paris, laisse ses dessins volontairement enfantins faire émerger les thèmes qu’il ne quitterait plus, l’Eros bestial, l’antisémitisme, la pratique du collage sans filet et une certaine fascination pour l’humour dévastateur de Chaplin. Qu’un dadaïste de la première heure ait pu se révéler un photographe de mode dès la fin des années 1930, qu’un fanatique du noir et blanc arty ait autant utilisé la couleur dans les années 1950-1960, voilà au moins deux raisons de se pencher sur son cas. À mi-distance de l’iconoclasme  «Ne pas rater le dernier acte de sa vie.» Cocteau, en 1962, n’a plus le choix. Ou plutôt, à 73 ans, il fait celui de la virilité, encore et toujours. La mort vient mais il refuse de lui ouvrir sa porte. Habitué à contrôler sa «difficulté d’être», il repousse tout ce qui pourrait l’augmenter. Il nous a prévenus dès 1945: «la vie d’un poète est chose atroce». Inutile d’y ajouter. Le dernier volume du Passé défini s’interrompt le 11 octobre 1963, deux jours avant que Cocteau ne rende l’âme. Son indispensable journal le montre malade, aux prises avec les vertiges et les médecins, il ne le montre jamais désemparé, abattu, face à l’inéluctable. La mort n’est rien, dit Cocteau, c’est mourir, l’ennuyeux. La mort des amis seule l’atteint, celle de Francis Poulenc, qui emporte avec lui les chaudes années 1920, ou celle de

«Ne pas rater le dernier acte de sa vie.» Cocteau, en 1962, n’a plus le choix. Ou plutôt, à 73 ans, il fait celui de la virilité, encore et toujours. La mort vient mais il refuse de lui ouvrir sa porte. Habitué à contrôler sa «difficulté d’être», il repousse tout ce qui pourrait l’augmenter. Il nous a prévenus dès 1945: «la vie d’un poète est chose atroce». Inutile d’y ajouter. Le dernier volume du Passé défini s’interrompt le 11 octobre 1963, deux jours avant que Cocteau ne rende l’âme. Son indispensable journal le montre malade, aux prises avec les vertiges et les médecins, il ne le montre jamais désemparé, abattu, face à l’inéluctable. La mort n’est rien, dit Cocteau, c’est mourir, l’ennuyeux. La mort des amis seule l’atteint, celle de Francis Poulenc, qui emporte avec lui les chaudes années 1920, ou celle de  Ce que traduisent les ultimes pages du Passé défini, c’est une terreur bien ancrée de la solitude. Cocteau peut s’étourdir au milieu des têtes couronnées et de la jet set, il a besoin des preuves d’amour du dernier carré. En fait de fidélité, Édouard Dermit l’emporte haut la main sur Jean Marais, dévoré par sa carrière de star. On sait que la désertion de Francine Weisweiller fut vécue comme une trahison autrement traumatisante. Certains jours, la conscience de sa supériorité et le rôle qu’il joue quai Conti, lors notamment de l’élection de

Ce que traduisent les ultimes pages du Passé défini, c’est une terreur bien ancrée de la solitude. Cocteau peut s’étourdir au milieu des têtes couronnées et de la jet set, il a besoin des preuves d’amour du dernier carré. En fait de fidélité, Édouard Dermit l’emporte haut la main sur Jean Marais, dévoré par sa carrière de star. On sait que la désertion de Francine Weisweiller fut vécue comme une trahison autrement traumatisante. Certains jours, la conscience de sa supériorité et le rôle qu’il joue quai Conti, lors notamment de l’élection de  – Pascal Fulacher et Dominique Marny, Jean Cocteau le magnifique. Les miroirs d’un poète, Gallimard/Musée des lettres et manuscrits, 29€.

– Pascal Fulacher et Dominique Marny, Jean Cocteau le magnifique. Les miroirs d’un poète, Gallimard/Musée des lettres et manuscrits, 29€.

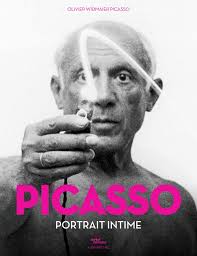

Le livre de Germain Latour, Guernica. Histoire secrète d’un tableau (Seuil, 21€), est loin d’apporter à son lecteur la moisson d’informations inédites que son titre promet. C’est que le destin du tableau, après la mort de Picasso et de Franco, l’intéresse plus que l’œuvre lui-même. Choix recevable, du reste. Germain Latour n’est pas le premier à noter que le peintre, si favorable fût-il aux Républicains espagnols, n’apporta pas à leur cause l’engagement total qu’ils en attendaient. C’est Zervos qui part en Espagne fin 1936, pas lui, alors qu’on l’a bombardé directeur en titre du Prado! Picasso, on le sait, n’avait pas l’âme d’un Hemingway ni même d’un

Le livre de Germain Latour, Guernica. Histoire secrète d’un tableau (Seuil, 21€), est loin d’apporter à son lecteur la moisson d’informations inédites que son titre promet. C’est que le destin du tableau, après la mort de Picasso et de Franco, l’intéresse plus que l’œuvre lui-même. Choix recevable, du reste. Germain Latour n’est pas le premier à noter que le peintre, si favorable fût-il aux Républicains espagnols, n’apporta pas à leur cause l’engagement total qu’ils en attendaient. C’est Zervos qui part en Espagne fin 1936, pas lui, alors qu’on l’a bombardé directeur en titre du Prado! Picasso, on le sait, n’avait pas l’âme d’un Hemingway ni même d’un  «Votre père était le plus intelligent d’entre nous tous.» Qui parle ainsi? Qui désigne en Bernard un des aigles du XXe siècle? Rien moins que Picasso vers 1950. Le vieux peintre n’avait pas oublié. Il n’avait pas oublié le bel et fier Émile, alors qu’il traitait la plupart de ses contemporains par le plus violent mépris. Il n’avait pas oublié ses saltimbanques maigres et altiers, sa tension fiévreuse, son retour à

«Votre père était le plus intelligent d’entre nous tous.» Qui parle ainsi? Qui désigne en Bernard un des aigles du XXe siècle? Rien moins que Picasso vers 1950. Le vieux peintre n’avait pas oublié. Il n’avait pas oublié le bel et fier Émile, alors qu’il traitait la plupart de ses contemporains par le plus violent mépris. Il n’avait pas oublié ses saltimbanques maigres et altiers, sa tension fiévreuse, son retour à  La littérature abonde sur l’érotisme de Bataille. Bien que le sujet ait perdu l’attrait de l’interdit, il continue à susciter réflexions et contorsions plus ou moins inspirées. Le thème n’est-il pas consubstantiel à son auteur, à sa pensée, être et esthétique, des premiers contes licencieux au livre final sur

La littérature abonde sur l’érotisme de Bataille. Bien que le sujet ait perdu l’attrait de l’interdit, il continue à susciter réflexions et contorsions plus ou moins inspirées. Le thème n’est-il pas consubstantiel à son auteur, à sa pensée, être et esthétique, des premiers contes licencieux au livre final sur  Ce tournant structure le bel essai de Juliette Feyel, qui ne craint pas de s’aventurer sur un terrain surinvesti. Elle le fait avec un grand calme et une érudition maîtrisée, sans héroïser Bataille, ni le dédouaner de ses concepts les plus faibles, les plus éculés aujourd’hui, la sortie du rationnel, la dépense gratuite et l’animalité retrouvée. Feyel prend même plaisir à explorer ces failles afin d’étayer la thèse du livre : les récits les plus lubriques de Bataille, ceux qu’il ne put faire paraître sous son nom, constituent encore la «part maudite» de l’œuvre. Mais ce serait celle où l’auteur de L’Histoire de l’œil se serait «approché au plus près» de son objet et de sa subversion agissante. Si l’ethnologie a souvent coloré ses textes théoriques d’un primitivisme douteux, arqué sur l’opposition convenue entre le civilisé et le sauvage, les grands mystiques ont révélé Bataille à lui-même autant que

Ce tournant structure le bel essai de Juliette Feyel, qui ne craint pas de s’aventurer sur un terrain surinvesti. Elle le fait avec un grand calme et une érudition maîtrisée, sans héroïser Bataille, ni le dédouaner de ses concepts les plus faibles, les plus éculés aujourd’hui, la sortie du rationnel, la dépense gratuite et l’animalité retrouvée. Feyel prend même plaisir à explorer ces failles afin d’étayer la thèse du livre : les récits les plus lubriques de Bataille, ceux qu’il ne put faire paraître sous son nom, constituent encore la «part maudite» de l’œuvre. Mais ce serait celle où l’auteur de L’Histoire de l’œil se serait «approché au plus près» de son objet et de sa subversion agissante. Si l’ethnologie a souvent coloré ses textes théoriques d’un primitivisme douteux, arqué sur l’opposition convenue entre le civilisé et le sauvage, les grands mystiques ont révélé Bataille à lui-même autant que  La réflexion sur la peinture restant aux marges de cet essai, rappelons ici que Manet, et notamment Olympia, aura offert à l’ontologie paradoxale de Bataille une manière d’épiphanie. Le chef-d’œuvre de l’art français ouvre ses lourds rideaux sur la pure présence : «C’est la majesté retrouvée dans la suppression de ses atours. C’est la majesté de n’importe qui, et déjà de n’importe quoi… – qui appartient, sans plus de cause, à ce qui est, et que révèle la force de la peinture.» On retrouvera Manet, Picasso, Masson et quelques autres peintres de son musée imaginaire dans mon livre, Cent peintures qui font débat (Hazan, 39€).

La réflexion sur la peinture restant aux marges de cet essai, rappelons ici que Manet, et notamment Olympia, aura offert à l’ontologie paradoxale de Bataille une manière d’épiphanie. Le chef-d’œuvre de l’art français ouvre ses lourds rideaux sur la pure présence : «C’est la majesté retrouvée dans la suppression de ses atours. C’est la majesté de n’importe qui, et déjà de n’importe quoi… – qui appartient, sans plus de cause, à ce qui est, et que révèle la force de la peinture.» On retrouvera Manet, Picasso, Masson et quelques autres peintres de son musée imaginaire dans mon livre, Cent peintures qui font débat (Hazan, 39€). Ce fut d’abord une rumeur, alimentée par le premier intéressé : Yann Moix allait accoucher d’un livre de poids. En d’autres temps, on aurait parlé d’un livre de prix… C’est que le bébé avait eu le temps de s’arrondir in utero. Maintenant qu’il respire et fait ses premières nuits, le dernier né de Moix embarrasse autant la gent littéraire que le héros de Naissance consterne papa et maman. S’agit-il, en effet, d’un gros livre ou d’un grand livre ? Difficile à dire tant il alterne le meilleur et de sacrés tunnels, retient et refroidit, fait rire et fait peur. On n’est peut-être pas forcé de le lire en entier, ou d’une traite, comme me le souffle une amie à qui rien ne fait peur. Moix, éternel moderne, aurait-il ajusté au papier les nouvelles pratiques du net, où l’on butine au hasard en ajoutant benoitement au panier ses glanes aléatoires ? Il y a fort à parier pourtant que ce flot ininterrompu de mots, et de bons mots très souvent, et même de vraie littérature, affronte secrètement de plus grandes ombres que la lobotomie mémorielle de la toile. Moix ne répète-t-il ici et là que le roman du siècle dernier s’est joué entre Proust et

Ce fut d’abord une rumeur, alimentée par le premier intéressé : Yann Moix allait accoucher d’un livre de poids. En d’autres temps, on aurait parlé d’un livre de prix… C’est que le bébé avait eu le temps de s’arrondir in utero. Maintenant qu’il respire et fait ses premières nuits, le dernier né de Moix embarrasse autant la gent littéraire que le héros de Naissance consterne papa et maman. S’agit-il, en effet, d’un gros livre ou d’un grand livre ? Difficile à dire tant il alterne le meilleur et de sacrés tunnels, retient et refroidit, fait rire et fait peur. On n’est peut-être pas forcé de le lire en entier, ou d’une traite, comme me le souffle une amie à qui rien ne fait peur. Moix, éternel moderne, aurait-il ajusté au papier les nouvelles pratiques du net, où l’on butine au hasard en ajoutant benoitement au panier ses glanes aléatoires ? Il y a fort à parier pourtant que ce flot ininterrompu de mots, et de bons mots très souvent, et même de vraie littérature, affronte secrètement de plus grandes ombres que la lobotomie mémorielle de la toile. Moix ne répète-t-il ici et là que le roman du siècle dernier s’est joué entre Proust et

Pas d’Anglais, au musée de la vie romantique, mais un grand nombre de peintres qui passèrent pour tels, vers 1820. Cette remarquable exposition nous ramène en effet à l’heureux temps où la jeunesse opposait vaillamment Lawrence et Bonington au sec davidien. L’esquisse peinte n’a pas attendu les romantiques pour se voir reconnaitre un statut à part, esthétiquement et économiquement valorisé. Tout au long du XVIIIe siècle, on assiste à cette montée en puissance. Critiques et marchands n’ont pas de mots assez colorés pour dire le feu de l’esquisse, sa capacité à garder et communiquer la pensée plastique et poétique de l’artiste en son jaillissement premier. S’il y a changement progressif après 1800, il résulte à la fois d’une évolution marquante des finalités comme des conduites de la pratique picturale. Que ce mouvement n’ait jamais été homogène, l’exposition le souligne très bien. Forte d’une centaine de numéros, elle intègre largement le cursus académique à son panorama. Car l’esquisse romantique ne s’est pas toujours affranchie des conventions. Cela se vérifie, par exemple, en comparant l’approche qu’eurent les différents disciples de l’atelier

Pas d’Anglais, au musée de la vie romantique, mais un grand nombre de peintres qui passèrent pour tels, vers 1820. Cette remarquable exposition nous ramène en effet à l’heureux temps où la jeunesse opposait vaillamment Lawrence et Bonington au sec davidien. L’esquisse peinte n’a pas attendu les romantiques pour se voir reconnaitre un statut à part, esthétiquement et économiquement valorisé. Tout au long du XVIIIe siècle, on assiste à cette montée en puissance. Critiques et marchands n’ont pas de mots assez colorés pour dire le feu de l’esquisse, sa capacité à garder et communiquer la pensée plastique et poétique de l’artiste en son jaillissement premier. S’il y a changement progressif après 1800, il résulte à la fois d’une évolution marquante des finalités comme des conduites de la pratique picturale. Que ce mouvement n’ait jamais été homogène, l’exposition le souligne très bien. Forte d’une centaine de numéros, elle intègre largement le cursus académique à son panorama. Car l’esquisse romantique ne s’est pas toujours affranchie des conventions. Cela se vérifie, par exemple, en comparant l’approche qu’eurent les différents disciples de l’atelier  Claude Arnaud a fait d’un livre deux coups. Ça tombe bien, on fête cette année le centenaire du Swann de Proust et le cinquantenaire de la mort de Cocteau, qu’il connaît mieux que personne. Entre ces deux immortels, qui furent si proches jusqu’à la rupture sanglante, son cœur ne balance pas. Il est tout acquis à Cocteau, aux éclairs brefs de son écriture, à son choix de vivre par tous les bouts, à ses allures de caméléon essoufflé, voire à l’incomplétude de son génie, si préférable, nous dit

Claude Arnaud a fait d’un livre deux coups. Ça tombe bien, on fête cette année le centenaire du Swann de Proust et le cinquantenaire de la mort de Cocteau, qu’il connaît mieux que personne. Entre ces deux immortels, qui furent si proches jusqu’à la rupture sanglante, son cœur ne balance pas. Il est tout acquis à Cocteau, aux éclairs brefs de son écriture, à son choix de vivre par tous les bouts, à ses allures de caméléon essoufflé, voire à l’incomplétude de son génie, si préférable, nous dit  «Cocteau manœuvre durant toute l’année 1913 pour trouver à Proust un éditeur acceptant de publier intégralement l’ouvrage», rappelle Claude Arnaud. Au terme de multiples démarches infructueuses, Bernard Grasset publie, mais à compte d’auteur, Du côté de chez Swann. Le terrible manuscrit avait été notamment repoussé par Gide. Ne pouvant encore adhérer au long processus de dévoilement qu’inaugurait le premier volume de La Recherche, éditeurs et

«Cocteau manœuvre durant toute l’année 1913 pour trouver à Proust un éditeur acceptant de publier intégralement l’ouvrage», rappelle Claude Arnaud. Au terme de multiples démarches infructueuses, Bernard Grasset publie, mais à compte d’auteur, Du côté de chez Swann. Le terrible manuscrit avait été notamment repoussé par Gide. Ne pouvant encore adhérer au long processus de dévoilement qu’inaugurait le premier volume de La Recherche, éditeurs et  Pour Robert Kopp, auteur d’une synthèse récente sur le Prix, l’année 1919 marque un tournant : «la fin de la littérature de guerre et le passage de la littérature engagée à la littérature dégagée, telle que la définissait Rivière dans La NRF qui venait de reparaître en juin.» Proust était bien du bâtiment… Depuis leur heureuse réunion, la maison Gallimard n’a cessé de travailler au monument national qu’est devenu Proust. Elle le prouve à nouveau en cette année de centenaire : deux éditions de poche de Swann en Folio, l’une pédagogique, l’autre luxueuse, remarquables l’une et l’autre, ont paru depuis l’été. Elles posent différemment la question de l’illustration possible de La Recherche. De tous ceux qui s’y sont essayés, Pierre Alechinsky, le dernier en date, est sans doute le plus convaincu et assurément le plus convaincant. La matière narrative d’Un amour de Swann, partie centrale du volume de 1913, concentre les affres de l’envie, de l’amour jaloux aux assassinats mondains. Sachant être allusive sans être élusive, l’intervention d’

Pour Robert Kopp, auteur d’une synthèse récente sur le Prix, l’année 1919 marque un tournant : «la fin de la littérature de guerre et le passage de la littérature engagée à la littérature dégagée, telle que la définissait Rivière dans La NRF qui venait de reparaître en juin.» Proust était bien du bâtiment… Depuis leur heureuse réunion, la maison Gallimard n’a cessé de travailler au monument national qu’est devenu Proust. Elle le prouve à nouveau en cette année de centenaire : deux éditions de poche de Swann en Folio, l’une pédagogique, l’autre luxueuse, remarquables l’une et l’autre, ont paru depuis l’été. Elles posent différemment la question de l’illustration possible de La Recherche. De tous ceux qui s’y sont essayés, Pierre Alechinsky, le dernier en date, est sans doute le plus convaincu et assurément le plus convaincant. La matière narrative d’Un amour de Swann, partie centrale du volume de 1913, concentre les affres de l’envie, de l’amour jaloux aux assassinats mondains. Sachant être allusive sans être élusive, l’intervention d’

Des bruts, Chaissac et Dubuffet? Des naïfs, des sauvages… Et puis quoi encore? Évidemment, ça arrange l’histoire de l’art de nous le faire croire et d’héroïser leur contre-culture, pour parler l’idiome de la secte. Eux n’ont jamais opposé une vérité à l’autre. Leur démarche, mois uniforme que commune, aura plutôt consisté à élargir le domaine de l’art à d’autres pratiques, d’autres savoirs, en les tirant d’autres territoires de la création. S’ils en privilégient les marges en apparence, c’est pour mieux en libérer le cœur et les acteurs. L’art des enfants, l’art des simples ou l’art des fous, dont les surréalistes s’étaient déjà réclamés, les poussent plus loin dans l’exploration d’une poésie débridée, déridée, hautement loufoque, où n’auraient plus cours les derniers blocages intellectuels, moraux et presque sociaux de leurs aînés. Le freudisme de salon avait fait son temps, une cocasserie moins convenable, moins soucieuse des formes, à tous égards, ne demandait qu’à faire contrepoids à la sinistrose de l’après-guerre, compassionnelle ou existentialiste. Toute révolution culturelle s’opère à l’intérieur de ses anciennes limites: Chaissac et Dubuffet ne sont pas des autodidactes, des innocents sortis de nulle part et n’aspirant qu’à rester d’anonymes inventeurs. La brutalité ne saurait être qu’une pose, l’inculte une provocation, le rejet du milieu une stratégie provisoire… Et quand Dubuffet, le plus Parisien, le plus versé dans les usages avant-gardistes, lance «l’art brut» en novembre 1947, dans les sous-sols de la galerie René Drouin, Chaissac grogne un peu: «Et vinci. le titien Michel ange et compagnie ne pourrait-on pas appelér ça l’art barbare?»

Des bruts, Chaissac et Dubuffet? Des naïfs, des sauvages… Et puis quoi encore? Évidemment, ça arrange l’histoire de l’art de nous le faire croire et d’héroïser leur contre-culture, pour parler l’idiome de la secte. Eux n’ont jamais opposé une vérité à l’autre. Leur démarche, mois uniforme que commune, aura plutôt consisté à élargir le domaine de l’art à d’autres pratiques, d’autres savoirs, en les tirant d’autres territoires de la création. S’ils en privilégient les marges en apparence, c’est pour mieux en libérer le cœur et les acteurs. L’art des enfants, l’art des simples ou l’art des fous, dont les surréalistes s’étaient déjà réclamés, les poussent plus loin dans l’exploration d’une poésie débridée, déridée, hautement loufoque, où n’auraient plus cours les derniers blocages intellectuels, moraux et presque sociaux de leurs aînés. Le freudisme de salon avait fait son temps, une cocasserie moins convenable, moins soucieuse des formes, à tous égards, ne demandait qu’à faire contrepoids à la sinistrose de l’après-guerre, compassionnelle ou existentialiste. Toute révolution culturelle s’opère à l’intérieur de ses anciennes limites: Chaissac et Dubuffet ne sont pas des autodidactes, des innocents sortis de nulle part et n’aspirant qu’à rester d’anonymes inventeurs. La brutalité ne saurait être qu’une pose, l’inculte une provocation, le rejet du milieu une stratégie provisoire… Et quand Dubuffet, le plus Parisien, le plus versé dans les usages avant-gardistes, lance «l’art brut» en novembre 1947, dans les sous-sols de la galerie René Drouin, Chaissac grogne un peu: «Et vinci. le titien Michel ange et compagnie ne pourrait-on pas appelér ça l’art barbare?» On respecte ici son écriture et sa ponctuation volontiers fautives, espiègles, conformément aux choix éditoriaux de Dominique Brunet et Josette-Yolande Rasle. Ils viennent de rassembler, en deux volumes aussi indispensables l’un que l’autre, la correspondance que Chaissac échangea avec Dubuffet et

On respecte ici son écriture et sa ponctuation volontiers fautives, espiègles, conformément aux choix éditoriaux de Dominique Brunet et Josette-Yolande Rasle. Ils viennent de rassembler, en deux volumes aussi indispensables l’un que l’autre, la correspondance que Chaissac échangea avec Dubuffet et  C’est fin 1943 que Paulhan, œil alerte, commence à s’intéresser à Chaissac et Dubuffet. C’est lui encore qui les pousse à s’écrire et s’épauler. C’est lui enfin qui intègre les deux complices à ses entreprises propres à partir de 1946, la collection Métamorphoses, les Cahiers de la Pléiade, ouverts à

C’est fin 1943 que Paulhan, œil alerte, commence à s’intéresser à Chaissac et Dubuffet. C’est lui encore qui les pousse à s’écrire et s’épauler. C’est lui enfin qui intègre les deux complices à ses entreprises propres à partir de 1946, la collection Métamorphoses, les Cahiers de la Pléiade, ouverts à  Elle fut sa chimère majeure et donc son plus grand amour. Picasso a désiré

Elle fut sa chimère majeure et donc son plus grand amour. Picasso a désiré  Ce n’est pas le moindre charme de la collection Nahmad, exposée au Grimaldi Forum de Monaco, que de réunir quelques-uns des avatars de leur dialogue amoureux. Comme Christopher Green y insiste dans l’important catalogue, Marie-Thérèse met sous tension maximale, au début des années 1930, la peinture de Picasso, ses natures mortes comme ses incursions mythologiques et ses portraits. Le silence des premières, gagnées par le tumulte des nus, ne résiste pas plus que les autres genres à la volonté de témoigner de leurs relations encore tenues secrètes. En paraphrasant Picasso, on dirait qu’il n’a pas besoin alors de révéler l’identité de sa bacchante aux cheveux d’or pour la nommer, pour que tout de l’image, lignes et couleurs, espaces et indices chahutés, ne proclame en lettres ardentes la puissance de cette aventure clandestine, et qui le restera jusqu’en 1935. Jean-Louis Andral n’a donc pas tort de parler d’«érection nasale» à propos de La Ceinture jaune, variation freudo-picassienne sur le thème de la femme assise, qui aboutit, toujours en 1932, à la splendide Dormeuse au miroir, un sein dehors, un sein dedans, un pied chez

Ce n’est pas le moindre charme de la collection Nahmad, exposée au Grimaldi Forum de Monaco, que de réunir quelques-uns des avatars de leur dialogue amoureux. Comme Christopher Green y insiste dans l’important catalogue, Marie-Thérèse met sous tension maximale, au début des années 1930, la peinture de Picasso, ses natures mortes comme ses incursions mythologiques et ses portraits. Le silence des premières, gagnées par le tumulte des nus, ne résiste pas plus que les autres genres à la volonté de témoigner de leurs relations encore tenues secrètes. En paraphrasant Picasso, on dirait qu’il n’a pas besoin alors de révéler l’identité de sa bacchante aux cheveux d’or pour la nommer, pour que tout de l’image, lignes et couleurs, espaces et indices chahutés, ne proclame en lettres ardentes la puissance de cette aventure clandestine, et qui le restera jusqu’en 1935. Jean-Louis Andral n’a donc pas tort de parler d’«érection nasale» à propos de La Ceinture jaune, variation freudo-picassienne sur le thème de la femme assise, qui aboutit, toujours en 1932, à la splendide Dormeuse au miroir, un sein dehors, un sein dedans, un pied chez