New York est connu d’Erwin Panofsky, et inversement, lorsque les Nazis, dès 1933, l’obligent à s’y réfugier. On ne peut lire ou relire ses Studies in iconology, publiées six ans plus tard, en effaçant cet exil forcé. Vasari avait animalisé le Piero di Cosimo pré-darwinien de ses tableaux primitivistes, Panofsky l’humanise ; la réflexion sur le Temps destructeur aurait pu se borner à une foisonnante enquête érudite entre antiquité et monde chrétien, l’humaniste y greffe de nouvelles inquiétudes ; enfin, le très bel essai dédié au thème de L’Amour aveugle se clôt sur plusieurs figures de la Synagogue au bandeau, « enténébrée »… Les glissements de sens ne faisaient pas peur au disciple de Cassirer et Warburg pour qui l’intelligence du sujet de l’œuvre débordait sa simple identification. L’iconologie, distincte de l’iconographie, refuse la séparation du contenu et de la forme ; elle invite surtout à inscrire les données iconiques de l’image dans un cadre d’interprétation propre à chaque artiste, à sa capacité d’invention (qui déborde le pur discursif) et au poids de l’Histoire (que le grand professeur avait éprouvé dans sa chair). A ce classique qui défie son âge la couleur des illustrations ajoute un charme supplémentaire qui eût comblé l’auteur, iconophile insatiable, inoubliable. SG / Erwin Panofsky, Essais d’iconologie. Thèmes humanistes dans l’art de la Renaissance, Gallimard, Tel, 16,50€. Le sous-titre de la traduction française (1967) pourrait laisser penser que le champ d’application du volume se voulait historiquement limité. Les références à Poussin, Rembrandt et Goya, voire Jules Michelet, suffisent à invalider cette crainte.

Mélancoliques ou incandescents, comme les dit Mireille Huchon, les vingt-quatre sonnets de la très féminine Louise Labé suffisent à notre complet bonheur. Un certain romantisme a plutôt chéri les premiers, comme l’avoue Sainte-Beuve aux lecteurs de la Revue des deux mondes en 1845. C’est l’inspiration des cœurs séparés, absence ou perte, que le sonnet XIV a imprimée, dès 1833, aux Pleurs de Marceline Desbordes-Valmore. Mais d’autres tourments ont requis l’admirable poétesse de l’amour : « Je vis, je meurs : je me brûle et me noye. / J’ai chaut estreme en endurant froidure : / La vie m’est et trop molle et trop dure. » De Cupidon bandé nous sommes les jouets, doublement même, gais quand il faudrait pleurer, tristes quand il faudrait jouir de ses flèches. Les Euvres de Louïze Labé Lionnoize, que La Pléiade nous offre en son édition de 1556, « revues et corrigées par ladite Dame », s’accompagnent ici de deux suppléments savoureux : le fac-similé des premières pages et frontispices plus ou moins galants dont la librairie française a usé jusqu’en 1824, un florilège des auteurs qui meublaient sa bibliothèque imaginaire (de Sappho à Ovide) ou voguaient sur les mêmes turbulences (de Pétrarque à Maurice Scève). Quelle leçon donnée aux hommes, comme le suggère la dédicace du volume, qui se félicite que ces derniers n’empêchent plus le beau sexe de rimer en liberté, voire en libertine ! La parité avant l’heure, en somme, la plus exigeante, celle du génie. Celle du sonnet. SG / Louise Labé, Œuvres complètes, édition de Mireille Huchon, auteur d’une récente et remarquable biographie de Nostradamus, Gallimard, La Pléiade, 49€.

Le feuillage est l’un de ces sujets que l’histoire de l’art, très anthropocentrée, a longtemps recouverts d’un silence poli. Il fut, au mieux, abandonné aux experts du paysage, comme l’étude des rochers ou des nuages, autres accessoires de ceux qui faisaient profession de peindre la nature. N’aurait-il eu qu’une fonction ornementale ? A toutes ces feuilles, à tous ces feuillus qu’on ne regarde pas assez, mais dont notre époque inquiète découvre soudainement la forte présence dans l’art occidental, Clélia Nau offre une revanche assez envoûtante. Son approche et son écriture semblent s’être ainsi modelées sur l’entrelacs végétal et la puissance germinative qui distinguent son sujet. Nous pensions naïvement être les premiers à parler aux arbres ou à nous ouvrir aux forces élémentaires. Avec cette seconde vue qui caractérise les meilleurs d’entre eux, un grand nombre d’artistes ont su donner voix à ces correspondances depuis des siècles. Elles affectent naturellement l’imagerie galante (Watteau) et le portrait allégorique (Vinci) tout en échos et émois subtils, elles peuplent aussi l’art religieux dans la nostalgie du monde pré-adamique comme dans le simple bonheur d’une harmonie renouée avec le vivant. Les modernes, souvent en panne de transcendance, ont préféré chercher le divin au cœur des plantes : leur structure fascine, de même que leur quête de lumière et, plus généralement, leur fausse inertie. Les fleurs n’ont jamais été l’unique souci du peintre européen, ni l’unique défi à ses pinceaux. Dans le magnifique herbier de Clélia Nau, rien de sec : botanique et esthétique retissent le flux qui, de longue date, les unit. SG / Clélia Nau, Feuillages. L’art et les puissances du végétal, Hazan, 99€.

La cristallisation du désir s’accroche à tout, aux images notamment. Ce fut l’un des grands thèmes de Gautier et Proust, le premier contant comment une beauté rubénienne pousse l’un de ses héros à partir en Flandres au « pourchas du blond », le second associant les amours de Swann à la reproduction d’un Botticelli. Alors « enfermé au Prytanée militaire de La Flèche », à 15 ans, Yannick Haenel, prêt à brûler donc, tombe sur la Judith de Caravage, échappée d’un livre de la bibliothèque. En romantique moderne, il le vole ! Le futur écrivain, lié par les pactes de la chair, ne pourra plus se détacher de la belle Juive de Béthulie, de la perle piriforme qui pend à son oreille, de ses yeux de feu, de sa bouche qu’il croit boudeuse, de la poitrine qu’il sent se durcir sous la batiste tendue. Quinze ans plus tard, une autre révélation le cueille à Barberini, sur l’une des éminences de Rome. Le détail photographique qui avait nourri ce fantasme d’adolescent lui avait caché la composition dont il provenait. La mort, la violence, le sang par grandes giclures, ce visage qui change de sens, envahissent soudain son idéal érotique. D’autres se seraient précipités chez leur psy. Haenel y voit un signe d’élection. Comme Malraux, Georges Bataille avait ignoré Caravage : l’auteur de Cercle, c’est son destin, va réconcilier le peintre de la vie intense et la pensée des noires jouissances. Puis viendra l’appel du Christ, chapelle Contarelli, tant il est vrai qu’écrire exige de « s’ouvrir à une parole ». Après une ébauche d’autobiographie, Haenel brosse la vie de son saint patron, génie aux ardeurs exemplaires, mais que le sacré n’a pas encore fui. La solitude Caravage possède la force fiévreuse des aveux lointains. SG / Yannick Haennel, La solitude Caravage, Folio, Gallimard, 8,60€.

L’année s’achève tristement, car nul musée français n’aura fêté Watteau en le remontrant au public, à la différence du Getty (qui vient de s’offrir l’un des plus beaux Caillebotte qui soient) et surtout du château de Charlottenbourg. Trois cents ans après sa mort, la recherche n’en a pas fini avec lui, d’autant plus que le filet des experts ne sépare plus l’artiste de sa sociabilité ouverte, du marché et de la diffusion durable de ses toiles et dessins. Eloquente, à cet égard, est l’exposition de Berlin si l’on en juge par son catalogue que Fonds Mercator a la bonne idée de commercialiser aussi en français. Charlottenbourg, il est vrai, c’est un peu chez nous. Le grand Frédéric y retint Voltaire et y sanctuarisa L’Enseigne de Gersaint, examinée ici sous tous les angles, en plus d’une seconde version de L’Embarquement pour Cythère. Celle-ci, que Christoph Martin Vogtherr étudie en maître des lieux, présente une variante charmante, la statue de Vénus assaillie d’amours, qui ferme la composition à droite et y préside donc. Elle dérive de Raphaël et les cupidons de L’Albane. Mais le batelier de la version du Louvre manque à Berlin, c’est une citation de Rubens, comme il s’en trouve une dans le tableau du Getty, La Surprise, cœur de Watteau at work. Mais le catalogue de Berlin s’intéresse aussi à Watteau comme source, un fleuve, mieux vaudrait dire, aux ramifications infinies, elles touchent à la mode, hier et aujourd’hui, elles migrèrent par le décor de porcelaine ou d’éventail, et l’estampe, prioritairement. Ici et là, le savoir progresse, sans altérer la magie de l’artiste, le plus grand peintre français, entre Poussin et Manet. Au diable les Barbons, criaient ses amis. Ils n’avaient pas tort. SG / Christoph Martin Vogtherr (dir.), Antoine Watteau. L’Art, le marché et l’artisanat d’art, Fonds Mercator, 39,95€.

Plutôt que d’agiter mollement la poussière des siècles en cette année de célébration napoléonienne assez morose, le Mobilier national inverse le temps avec énergie, et remet sur pieds trois des palais de l’Empereur, victimes de l’année terrible. On croyait les Tuileries, Saint-Cloud et Meudon perdus pour la connaissance autre que livresque. Et voilà que leurs décors, des murs aux simples objets, reprennent corps et place par la period room et l’image de synthèse. Les visiteurs en oublieraient presque l’extinction du régime des abeilles. Waterloo, morne date, aura eu de plus heureuses conséquences quant à l’histoire du goût. Toutes sortes de meubles et d’œuvres d’art furent remisés, notamment ceux et celles qui ne pouvaient être nettoyés des emblèmes de l’ogre corse. Les derniers Capétiens, en remontant sur le trône, préservèrent ce qui avait été le cadre de vie de l’usurpateur et de sa cour. Du reste, comme l’étudie le somptueux catalogue, le style Empire n’est pas seulement né de la rencontre de l’esthétique spartiate et du bestiaire de la campagne d’Egypte. Un parfum de France prérévolutionnaire y flotte. La légitimité que Bonaparte prétendait s’être acquise sans l’aide de quiconque, Dieu compris, il lui plut, en outre, de la manifester ici et là. A lire les auteurs de ce livre appelé à rester, elle se nicha partout, tapisseries, garnitures et accessoires domestiques, comme si le théâtre du quotidien et les espaces du pouvoir ne connaissaient aucune séparation. Le petit Corse fut un plus grand rassembleur qu’on ne le dit aujourd’hui. SG / Palais disparus de Napoléon. Tuileries, Saint-Cloud, Meudon, Thierry Sarmant (dir.), In fine éditions d’art, 49€. L’exposition du Mobilier national est visible jusqu’au 15 janvier 2022.

Face à l’imbroglio artistique des années 1890-1900, le recours aux revues d’avant-garde, alors triomphantes et souvent anarchisantes, reste un impératif, de même que la lecture de certaines correspondances. Du côté des journaux intimes, troisième voix, il faudra désormais compter sur celui, décisif, de Paul Signac. L’évidence des dons est criante. En matière d’écriture diariste, comme ailleurs, Signac prolonge son très cher Stendhal. En découlent un net mépris des phraseurs, une méfiance aussi ferme envers les esthétiques qui font primer la sensation, le reportage ou l’onirisme sur l’image réfléchie de la vie présente. Autant dire que son Journal égratigne, voire plus, les tendances du moment, impressionnisme, naturalisme, symbolisme et pompiérisme de Salon. L’absence de « composition » et d’harmonie plastique constitue un crime impardonnable aux yeux de ce fou de Delacroix, le peintre le plus cité du Journal. Quand ces pages ardentes et drôles ne chantent pas Seurat et Puvis, elles confortent la gloire posthume de Manet : « Il a tout, la cervelle intelligente, l’œil impeccable et quelle patte. » On en dira autant de Signac et de sa plume, qui déniaise la vision courante de la Belle époque. Son radicalisme libertaire égale son éthique inflexible, souvent mise à l’épreuve, de la mémoire de la Commune à l’Affaire Dreyfus, qui le voit rejoindre le camp de Zola en janvier 1898. Proche de La Revue blanche des Natanson, marié à Berthe Roblès, qui était juive, Signac désigne parfois les coreligionnaires de son épouse d’une manière qui étonne. L’annotation fournie de Charlotte Hellman nous met toutefois en garde contre les faciles amalgames. Que la rhétorique de gauche, prompte à stigmatiser le capitaliste ou le marchand d’art, affecte parfois son jugement et son verbe renforce la valeur testimoniale d’un volume traversé par les lumières du Sud, la folie experte de la voile et le culte de la peinture. SG / Paul Signac, Journal 1894-1909, édition de Charlotte Hellman, qui signe aussi un bel essai liminaire sur Signac écrivain, Gallimard / Musée d’Orsay, 26€. Une coquille s’est glissée page 91 au sujet de Manet et de L’Exécution de Maximilien.

Quelle maison peut se prévaloir d’avoir été arrachée au limon par le comte d’Evreux, habitée par la Pompadour, remeublée par Nicolas Beaujon, amateur hors-pair de tableaux anciens et modernes, versée aux Bourbons avant le naufrage de 1789 ? Le Palais de l’Elysée fait partie de ces cadeaux involontaires de l’ancien monde dont raffola toujours le nouveau, les Murat sous l’Empire, nos chefs d’Etat depuis Mac-Mahon, dont le sabre et l’ordre moral juraient avec le rocaille résiduel des lieux. Il est vrai qu’Eugénie de Montijo et son cher Charles Chaplin, qui intriguait Manet et attend son historien, y flattèrent la nostalgie du Louis XV. Bien plus tard, Valéry Giscard D’Estaing servira pareillement, en connaisseur, le sens de la cohérence historique. Les régimes tombent, les demeures demeurent sous la mobilité du goût, mais les privilèges s’effritent davantage. Ce qui fut longtemps réservé aux occupants et aux visiteurs du palais présidentiel est désormais donné à tous. Ce miracle, nous le devons à Adrien Goetz et Ambroise Tézenas, la plume de l’un et l’objectif de l’autre épousant à merveille chaque strate, chaque espace de ce palais des songes, pour le dire comme Malraux. Lui, aussi Louis XIV que son maître, préférait le Pavillon de la Lanterne, deuxième résidence à nous être ouverte. La troisième, le fort de Brégançon, perché sur son rocher homérique, a les pieds dans l’eau. On en reprendrait. SG / Adrien Goetz, de l’Institut, et Ambroise Tézenas (photographies), Résidences présidentielles, Flammarion, 65€.

Au cœur de la très convoitée plaine Monceau, Moïse de Camondo fit pousser un nouveau Petit Trianon par passion pour la France et ce qui en fixait l’excellence indémodable. La guerre de 14 allait éclater qui lui prendrait son unique fils, l’intrépide Nissim de Camondo. La sœur de ce dernier, Béatrice, qui aimait autant le cheval que lui les avions, devait mourir à Auschwitz en 1945. Leur père, mort en 1935, ne connut pas son calvaire, qui emporta aussi l’époux de Béatrice, et leurs deux enfants, Fanny et Bertrand Reinach. Le dernier des Camondo, comme le nomme Paul Assouline avec une sobriété glaçante, connut, d’autres drames avant le sacrifice de 1917… Quitté par son épouse, Irène Cahen d’Anvers, en 1896, il vit mourir son cousin Isaac, en 1911, ce collectionneur à qui Orsay doit certains de ses plus beaux tableaux modernes, d’une perfection qui gagne leurs cadres, reconnaissables entre mille. Leur arrière-grand-père, banquier stambouliote, s’était établi en France sous le Second Empire. Si la saga passionnée et passionnante que brosse Assouline se brise sur la solitude de Moïse et l’horreur des camps après avoir affronté l’Affaire Dreyfus, elle se colore, au fil des pages, d’Orient, de fierté nobiliaire, d’art rocaille et de grande vie. Aujourd’hui superbement illustré, ce livre va connaître une seconde existence. Le dernier des Camondo n’est pas prêt de nous quitter. SG / Paul Assouline, Le dernier des Camondo, nouvelle édition, 32€.

Une fois les portes du musée franchies, estimait Malraux, l’œuvre d’art perd son ancienne fonction et s’arrime à la grande chaîne du génie universel, condition de son autonomie. Or, le plus souvent, il n’en est rien. L’œuvre d’art de nos modernes musées ne s’offre jamais dans ce splendide isolement. Sans parler des cartels et textes de salle qui la ramènent à son contexte, d’autres interférences brisent le sublime du face-à-face malrucien. Commençons par les plus terribles, le public, sa photomanie et souvent l’ennui bruyant qu’il traîne de salle en salle. Le désagrément peut aussi venir de l’arsenal muséographique, des tableaux sous verre aux vitrines réfléchissantes, de l’éclairage mal réglé aux pictogrammes indiscrets. Depuis des années, Nicolas Guilbert, visiteur insatiable, presque sardanapalesque, précise Cécile Guilbert, documente son expérience de l’espace partagé des musées et expositions. Les photographies de Guilbert en saisissent avec humour le ballet auquel gardiens et gardiennes prêtent parfois leurs atours calculés. Zola, au Salon, scrutait autant la foule que les tableaux qui la magnétisait. Voir ou regarder les autres, notre flâneur ne tranche pas, comme si l’œuvre, en fin de compte, confirment les textes aigus de Philippe Comar, gagnait à l’impureté de son commerce. SG / Nicolas Guilbert, Voir § Regarder l’Art, préface de Cécile Guilbert et textes de Philippe Comar, Herscher, 29€.

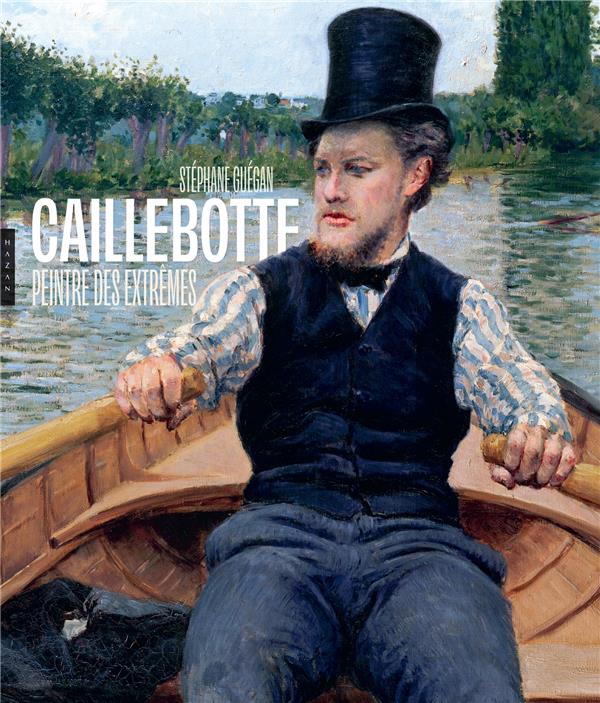

Caillebotte exhumé !

L’Art est la matière, une émission de Jean de Loisy

Dimanche 12 décembre 2021

https://www.franceculture.fr/emissions/l-art-est-la-matiere/caillebotte-peintre-des-extremes

*Jean Guéhenno, Journal des années noires 1940-1944, Gallimard, Folio, 8,40€.

*Jean Guéhenno, Journal des années noires 1940-1944, Gallimard, Folio, 8,40€. *Paul Valéry, Lettres à Jean Voilier. Choix de lettres 1937-1945, Gallimard, 35€.

*Paul Valéry, Lettres à Jean Voilier. Choix de lettres 1937-1945, Gallimard, 35€.