Il faut assister, une fois dans sa vie, au dévoilement de L’Agneau mystique des Van Eyck, à Gand, en sa cathédrale. Devant une cage de verre, le public se tasse, murmure à peine quand il sait se tenir, et attend qu’on le confronte à l’image qui les rassemble toutes. L’expérience confine à l’élévation de l’Hostie, instant décisif de la messe catholique, à la faveur duquel le sang rédempteur parle à travers ses figures. L’Agneau des Van Eyck se vide du sien sous nos yeux, tel une fontaine de vie, dans ce qui est le plus large des panneaux qu’articule le plus célèbre des retables d’autel. En s’ouvrant, les volets latéraux font apparaître la vérité de la peinture, qui est celle du fidèle. A l’extérieur prient les donateurs, sieur Josse Vidjt et son épouse, que leur âge avancé et leur lit stérile ont poussé vers l’Éternel. A l’intérieur, une manière de jardin idéal se déploie, une nature rédimée, d’un vert éclatant et fleuri, dont se souviendra l’Ophélie de Millais… Au-dessus du Christ, agneau royal, siège Dieu, son père. Si cet empereur des Cieux vous rappelle le Portrait de Napoléon 1er par Ingres, la raison est simple, ce dernier en dérive. Car l’œuvre insigne des Van Eyck, que le collectif de Flammarion analyse religieusement, depuis son ancrage bourguignon à son iconographie du rachat, a été déplacée à plusieurs reprises. On évitera, à rebours des énervés de la morale officielle, de confondre sa présence au Louvre, sous l’Empire, et son rapt par les nazis. Ce nouveau livre, le plus complet à ce jour, procède d’un détournement plus pacifique, et n’oublie pas que ce polyptyque, au réalisme révolutionnaire, constitue aussi un livre par la multiplication des inscriptions qu’on y lit et le réseau symbolique, post-adamique, dont le lecteur, enfin armé, peut faire sa chose et sa chance.

Le salut, quand une exposition reprend Léonard pour cible, c’est de viser juste. Suite à la confrontation londonienne des deux versions de La Vierge aux rochers, le Louvre explorait sa Sainte Anne en 2012, après l’avoir délestée de vilains vernis et lui avoir rendu le sourire. On s’intéresse de plus en plus à la cuisine du maître, à ses collaborateurs, ses manies, ses retards, sa difficulté à finir… Le non-finito, nous dit le Louvre aujourd’hui, dans le sillage des travaux de Daniel Arasse, constitue la réponse de Léonard à sa conscience aiguë de la mobilité et de l’inachevé du monde phénoménal. Tenter de le fixer dans la perfection d’une forme arrêtée serait trahir le réel, que les sciences elles-mêmes ne peuvent dévoiler qu’imparfaitement. Le Vinci de Vincent Delieuvin et Louis Frank se veut semblable à la technique léonardesque, faite d’ombres plus que de lignes nettes, l’approche privilégie le projet heuristique du peintre autant que l’impossibilité de l’accomplir. Leur exposition et leur catalogue, en conséquence, donnent la parole au dessin plus qu’au tableau en son illusoire maîtrise. Il est fait naturellement grand cas de la bosse scientifique et pragmatique dont Léonard se prévalut lorsqu’il se mit au service des Sforza de Milan. Tous les carnets de l’Institut, donnés par Bonaparte quand le général y fut élu, occupent les vitrines qui jouxtent la copie de La Cène, autre œuvre qu’il faut avoir contemplée une fois dans sa vie. Au vu des dessins et manuscrits, il convient peut-être moins de parler de négation de tout idéal abstrait que d’une recherche d’harmonie parmi les données d’un réel insaisissable. La prolixité graphique de Léonard déborde toujours la conscience de sa vanité. C’est qu’elle expose corps, drapés, paysages, machines, tous tracés d’une ligne vibrante encore des repentirs d’une pensée en mouvement. Dans l’Enfer de l’œuvre, toujours minoré, se terrent les coupes de dissection, sexes seuls ou accouplés, monstres, caricatures… Le trouble, chez Vinci, touche aussi à sa libido, Freud n’avait pas tout faux. On conseillera, en conséquence, de parcourir les salles en relevant, au-delà de l’androgynie chère aussi à ses émules, les incongruités de genre, les intrusions du masculin dans le féminin, et vice versa.

Autre mythe intégral, voici Greco, que l’exposition de Guillaume Kientz, murs blancs et lumière vivifiante, ramène sur terre sans diminuer son génie et réduire ses ambitions. Elles n’étaient pas celles du mystique dont le livre superbe de Maurice Barrès fut l’Évangile trop complaisant. On comprend qu’il l’ait dédié à Robert de Montesquiou en 1910, dédicace qui compensait l’ombre de Des Esseintes et récompensait le comte de ses efforts, réels, à achever l’exhumation du Crétois de Tolède. En 1908, encore ébloui par l’hommage du Salon d’Automne, Montesquiou avait chanté le grand fiévreux, désespérément tendu vers le haut, dans un article qui ne passa guère inaperçu. Poursuivi par son double huysmansien, «l’apologiste» y pointait la Croix autour de laquelle la peinture du Greco se serait enroulée avec flamme. Deux ans plus tard, à la lecture du livre de Barrès, Proust adresserait au comte Robert un mot de sa façon : «si je ne savais pas combien je vous aime […], je le saurais aujourd’hui à la joie profonde que me donne l’admirable dédicace de Barrès […]. Pour la noblesse et la beauté, c’est un Greco que cette dédicace.» Noblesse et beauté, l’exposition fait plus que les confirmer, elle en fait l’apanage du milieu, prélats, gentilshommes et d’abord peintres italiens, sans lesquels ce destin tiendrait de l’extraordinaire, alors qu’il tient de l’ambition bien dirigée d’un peintre qui ne devient lui-même que tard. Que d’icônes peu inoubliables, ou de tableaux néo-vénitiens avant de la révélation de soi. Certes la puissance de vue et de sens des meilleurs Greco, et l’exposition abonde en chefs-d’œuvre, découle partiellement du bilinguisme de Domenikos Theotokopoulos (1541-1614), qui maria la raideur alla greca aux véhémences de Titien. Mais n’omettons pas, rappelle Keith Christiansen dans le catalogue, l’apport de Giulio Clovio, un Croate de Venise, les influences volcaniques du Tintoret de la Scuola di San Rocco et du Jacopo Bassano de l’église de l’Umilità. A Rome, l’entourage ultra-maniériste des Farnèse, un Spranger, n’est pas sans épines, un Zuccaro ! Il y n’y pas de place éminente à prendre en Italie pour Greco. L’Espagne et les chantiers de Philippe II tentent ses frustrations et calment à peine son arrogance. Mais si déconcertante qu’elle nous apparaisse, la peinture du Greco trouva son public. L’homme, du reste, est l’ami des plaisirs et se conduit en notable. Très vite, il va conduire un atelier prompt à fournir des tableaux de toutes dimensions : par souci financier, Greco contrôle aussi la menuiserie et la polychromie de ses retables. C’est ce peintre-là dont nous parle le Grand Palais, de l’étonnant Saint Luc de 1605 à la joyeuse apocalypse propre à La Vision de saint Jean du Met, une des sources des Demoiselles d’Avignon de Picasso, autre catholique inusuel.

On se peint toujours en peignant les autres, et quand ces autres sont des peintres, le vertige de la diffraction donne une profondeur supplémentaire, une intimité supérieure à vos paroles. Il n’est pas interdit de penser que Marc Fumaroli a mis beaucoup de lui-même dans ce livre où il regroupe un certain nombre d’essais sur la situation et le statut des arts aux XVIIe et XVIIIe siècles. De la géographie propre aux seigneurs du pinceau, – ces hommes pour qui la peinture est poésie muette -, l’auteur dresse une carte qui lui ressemble, un territoire mobile où Paris tient son rang à égale distance de Rome, Madrid et Anvers, un musée assez souple pour réunir, sans les confondre, ni les opposer, Carrache, Rubens, Velázquez et Le Brun. On pense au palmarès que Baudelaire fixera à la mort de Delacroix, en 1863, au mépris des myopes de son temps. Si Poussin domine Lire les arts dans l’Europe d’Ancien Régime, sa prééminence reste ainsi étrangère à toute exaltation banale de l’excellence française, d’une peinture qui ne serait qu’ordre et calme, renoncement aux voluptés de l’existence et de la toile. Dans le conflit qui s’ouvre dès avant la Contre-Réforme entre les partisans de la rigueur et les champions d’une séduction inhérente au médium, Fumaroli a choisi son camp, et il n’hésite pas à juger détestable la ligne dure des augustiniens chagrins, laquelle «conduit à exiler l’imagination et les images de la vie de foi». Le Guide, Baroche, pour ne pas parler du Caravage aux prises avec le travail de la Grâce, apportent à ce livre splendide le sceau de la loi et du plaisir réconciliés. La bonne peinture n’a pas à se flageller ou se châtrer, drame des réformateurs du goût jusqu’à l’âge de David. Mal lus, Félibien, Fénelon ou Rousseau mènent aux pires tartuferies, et aux surenchères d’austérité, dont le néoclassicisme républicain ne sera pas indemne. Citant Molière, Fumaroli rejette à son tour ceux «qui rendent le monde civil invivable sous prétexte de le sauver». Au contraire, le génie de la France prérévolutionnaire dans l’organisation hexagonale des arts est d’être parvenu à équilibrer le service du Roi, la religion gallicane et l’exercice libéral de la création. Ne reprochait-on pas à Richelieu d’être un «voluptueux », d’avoir trop encouragé la pratique et la jouissance des arts d’imagination ? Mais les bienfaits tout ensemble du patronage royal des arts, de la convergence souhaitée des lettres et des pinceaux, et de l’humanisme chrétien où un Poussin retrouvait son cher Montaigne, se feront sentir plus longtemps que ne le dira l’historiographie des modernes aux XIXe et XXe siècles. C’est la force de cette somme que d’engager, à travers Baudelaire, Huysmans ou Manet, une réflexion qui va au-delà de son champ historique avoué. S’il n’y avait qu’un livre à lire ou offrir en ce temps de Noël, ce serait celui-là.

Auteur d’un Vermeer et d’un Van Gogh dont il a été parlé ici, Jan Blanc, qui connaît son affaire, n’a pas tort de se méfier du titre de son nouveau livre, Le Siècle d’or hollandais. Quiconque a lu L’Embarras de richesses de Simon Schama sait de quelle méfiance il faut entourer l’idée d’un peuple et d’une culture aussi transparents que les déterminismes historiques et religieux auxquels on réduit souvent la peintres néerlandais, qui raffoleraient du paysage, de la nature morte et de la scène de genre par défaut d’âme… Et Blanc de nous dire qu’il ne reconnaît plus de valeur heuristique à certaines explications de Fromentin. Il n’en est pas moins vrai que ce pays, constellation de provinces unies dans le rejet des Habsbourg, a aussi traduit son sens de la communauté à travers les images qu’il a produites de lui-même. Précisément, elles sont construction et non simple reflet. On s’égare de même à conférer au protestantisme un austérité aussi exclusive qu’hégémonique. Les catholiques survivent en terre batave, et certaines images en tirent leur génie et leur air de résistance. L’urgence à restaurer l’art hollandais, peinture d’histoire comprise, dans sa variété se sent ici, elle accouche d’un volume dont l’iconographie et les lectures frappent par une souplesse continue. N’est-ce pas la vertu la plus essentielle, la plus durable d’une bonne synthèse que de préférer la pluralité des regards à l’orthodoxie du moment ? On pense aux cultural studies, gender studies et post-colonial studies que l’auteur ne convoque pas sans circonspection. A force de tout piétiner avec ses gros sabots fièrement anachroniques, l’esprit campus, plus puritain que le pire des luthériens, finirait par brûler la production picturale de ce peuple opiniâtre dans son identité séparatiste, religieuse et impérialiste.

Rassembler, étudier, classer et éclairer tout Boilly (1761-1845), plus de deux mille peintures, dessins et estampes, l’entreprise, avouons-le, avait de quoi décourager les plus audacieux. Mais il est des connaisseurs, des experts que le risque grise, Étienne Bréton et Pascal Zuber sont de la race des intrépides patients, qui aiment à s’étonner eux-mêmes. Le charme du moindre Boilly, séduction par défaut des portraits les plus sobres, ou séduction plus voulue des scènes parisiennes, chastes ou pas, a donc opéré sur nos deux auteurs, qui se sont même offert le luxe de deux tomes sous coffret vert amande. Dans l’un, une série d’essais, dont un signé de Susan Siegried qui a tant renouvelé notre lecture de Boilly. Dans l’autre, le catalogue raisonné, l’œuvre, le corpus aux multiples facettes et modes de diffusion. Le tout fait plus qu’honneur aux éditions ARTHENA dont la montée en gamme, pour parler le langage des libraires, fait plaisir à voir. Né sous Diderot et mort sous Baudelaire, Boilly répond presque parfaitement aux attentes du premier et du second en matière de modernité. C’est qu’il a su, au-delà de sa facture nordique, de son goût pour les tons fleuris, dramatiser ses aperçus de la société moderne, en développer le spectacle par la fiction. Comme Daumier, Degas, Manet et Lautrec plus tard, il est autant poète que chroniqueur. Jules Boilly rapporte que son père recherchait davantage «l’aspect général» de la scène, visait au théâtre plus qu’au simple enregistrement du quotidien. En disant l’attrait du mélodrame à travers ses loges en émoi, Boilly nous rappelle que l’image porte chez lui une manière d’auto-réflexivité. Ne nous y trompons pas, la chose apparemment vue, le sentiment moderne du reportage ou de l’intrusion, sont des leurres, qu’il s’agisse du triomphe de Marat ou de l’atelier d’Isabey. Prononcer ces deux noms nous rappelle que l’artiste ne professait aucune nostalgie pour l’Ancien régime, ce qu’il confirmera plus tard en conspuant les ultras de la Restauration et en travaillant pour le futur Louis-Philippe. Toutefois, pour avoir été ennuyé sous la Terreur, il avait accueilli Thermidor avec empressement. A lire la presse de l’époque, comme l’ont fait Étienne Bréton et Pascal Zuber, on mesure que les amateurs étaient parfaitement préparés à relever tout le piment de cette peinture faussement lissée, qui sait aussi bien peindre le baiser que «faire tourner » une paire de fesses dans l’air des boulevards ou l’atmosphère plus chaude d’une partie de billard. Étonnant Boilly qui saute de scènes domestiques attendrissantes aux embrassades et attouchements « contraires aux bonnes mœurs ». Un tel monument, on l’a deviné, donne enfin un accès complet à l’un des peintres les plus prolixes, politiques, polissons et secrets de la France postrévolutionnaire. Inépuisable comme Boilly, ce livre mérite son impeccable richesse d’édition.

Dans ma jeunesse, on aimait à stigmatiser Pierre de Nolhac pour avoir défait sciemment le Versailles de Louis-Philippe et, crime suprême, avoir ressuscité celui de Louis XIV et Louis XV. Le palais des Bourbons à travers lui s’était vengé du génial musée de l’histoire de France qu’avait voulu, réconciliateur, le souverain de la branche cadette. Entre 1892 et 1920, le bon Nolhac, féru de Vigée Le Brun, avait offert un symbole de plénitude restaurée à la IIIe République, pas mécontente de s’asseoir dans le mobilier de l’Ancien Régime dont elle se voulait la vraie continuatrice (elle avait lu Tocqueville). Inaugurée sous un Second Empire très entiché de Marie-Antoinette et de légitimité, la résurrection du vieux château fixa la conduite des conservateurs jusqu’au moment où il fallut, par un besoin de racines nationales mieux compris, rétablir l’équilibre entre l’héritage des Orléans et les dorures de leurs cousins. Laurent Salomé, qui a voulu l’exposition Versailles Revival et dirigé son extraordinaire catalogue, croit à la complémentarité qu’il lui faut respecter à la tête de l’établissement et, au sujet de l’histoire de Versailles depuis la Révolution, parle «d’une profondeur qui n’apparaît plus si dérisoire au regard de la vraie, celle de l’Ancien Régime. » Mais il est une autre appropriation moderne du château que celle de ses usages politiques. Plus poétique, elle débute au lendemain de la guerre de 1870, au cours de l’affrontement entre la Commune et les forces qui vont la réduire en sang. Versailles, ville de garnison ou de transition, exerce alors un attrait sur les peintres et les poètes sensibles à la grandeur d’une France d’avant l’humiliation et de la déchirure. Le palais et le parc deviennent les lieux d’un investissement où la mélancolie le dispute à la fantaisie la plus débridée. Bien avant que Sacha Guitry ne s’en mêle, Helleu et Boldini, Proust et Montesquiou, ou l’hallucinant Gaston La Touche, font revivre ce «grand nom rouillé», comme le dit le divin Marcel. La fête va s’amplifier jusqu’aux folies de Boni de Castellane. La belle époque… Ce livre en fait revivre le tropisme versaillais sous tous ses masques et délires.

Ces Italiens et ces Espagnols qui pullulaient au Salon, dans le Paris des années 1870-1880, Huysmans ne les aimait guère et les appelait les fortunystes, du nom de Fortuny, grand promoteur d’un réalisme pittoresque, plus grinçant toutefois que séduisant. La plupart ont rejoint l’orbe de Gérôme ou de Meissonier. C’est le cas de Vincenzo Gemito (1852-1929) dont l’exposition du Petit Palais, l’une des plus singulières et utiles du moment, nous conte le destin et nous révèle l’art trouble. A vingt ans, après être passé de la rue des artisans napolitains aux classes de l’Académie locale avec l’énergie des chats sauvages, Gemito modèle les bustes de Fortuny, Boldini, Verdi, avant d’éterniser Meissonier lui-même. Famille de substitution et modèles de réussite, ces hommes-là respirent encore sous leurs bustes à l’épiderme si souple, au regard si vif. En peu de temps, Gemito a greffé le fondu inouï de ces premières terres cuites au registre du portrait héroïque. Un certain baroquisme les enlève, soulève leurs chevelures et désaxe le tout. Mais le succès lui viendra des gamins qu’il avait côtoyés pendant une enfance aux bosses formatrices… Le gavroche napolitain, le scugnizzo, Gemito en fait un sujet d’observation infini, il ne lui demande pas seulement des moues inoubliables ou des regards inexplicablement douloureux. Il traque les gestes du travail ou du jeu avec l’accent d’un vécu partagé. La vérité humaine, malgré les contorsions de corps de plus en plus provocantes, compense les concessions au marché, et bientôt au marché parisien. Au Salon de 1877, dont on chasse la Nana de Manet, triomphe son Pêcheur napolitain, poncif romantique qu’il décrasse et réinvente si puissamment que la critique s’en émeut, s’en indigne. On l’accable de mots assassins, mais cette « figure abject », ce «petit monstre », a sans doute mené un certain Degas sur les pas d’une certaine Danseuse de 14 ans. C’est l’hypothèse, excellente, de Jean-Loup Champion, l’un des meilleurs connaisseurs de la sculpture du XIXe siècle, de part et d’autre des Alpes. Il serait bon de multiplier ces expositions aux frontières des écoles nationales et des artistes nomades.

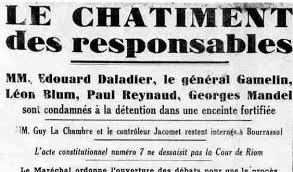

En décembre 2017, à New York et Paris, une mémorable exposition de la Galerie Gagosian partageait avec ses visiteurs une large sélection de peintures et de dessins issus de la collection de Maya Picasso, d’où elle les avait puisés avec la complicité de sa propre fille, Diana, spécialiste des sculptures de Don Pablo. Fruits justement d’assemblages impayables, les premières poupées de Maya, fétiches colorés à usage domestique, avaient été religieusement conservées et montrées, à la manière des œuvres à part entière qu’elles constituaient. Les découpages, aussi. Ces joujoux d’un papa et d’un maître attendri ressurgissent donc des années 1935-1938 pour nous rappeler que les drames de l’histoire n’ont jamais rien étouffé chez Picasso, surtout pas l’émerveillement d’une naissance, et les manifestations de plus en plus nettes de la vie consciente du bébé… La majorité des images que Picasso a laissées de Maya, les datant comme la chronique d’un don du Ciel, relève des années de guerre. Évidemment, catholique conséquent, Picasso avait fait baptiser la fille de Marie-Thérèse et, geste moins orthodoxe, s’en était désigné le parrain. Sous la botte, un même défi aux canons, en tous sens, se lit à travers dessins, souvent ingresques, et peintures, plus ouvertes aux déformations. Depuis la fin des années 1910, Picasso se délecte de la coexistence qu’il maintient entre ses différentes formes d’écriture. Que les dogmatiques assignent à l’art moderne une voie unique, il s’en contrefiche. Le choix du style, il l’a dit, est dicté par le modèle et le moment. La gouvernante du couple, boulevard Henri IV, se nomme Inès Sassier et son beau visage grave, en janvier 1944, d’un réalisme précis, jusqu’au casque des cheveux, vaut toutes les pages d’histoire. Dans l’entretien auquel se livrent Maya et Diana en tête de cet ouvrage aussi soigné qu’informé, l’Occupation allemande revient assez souvent, preuve que l’on en a trop longtemps simplifié le récit, à rebours du récent et toujours visible aggiornamento du musée de Grenoble.

C’est l’usage des bons catalogues d’exposition que de se refermer sur un florilège de textes critiques, horizon à partir duquel le sujet questionné prend sa place exacte, celle de l’histoire de ses perceptions. Hans Hartung, qui fut immensément célèbre dans les années 1950-1970, et très «marketable» (il l’est redevenu), demande du recul, d’autant plus que sa célèbre autobiographie, jadis glosée ici, ne manque pas d’informations controuvées. La présente exposition du musée d’art moderne, portée par la scénographie de Cécile Degos et par un souffle dont je ne pensais pas le peintre capable, – si post-romantique fût-il dans son rapport au monde des phénomènes et aux possibilités de l’abstraction -, occasionne donc une relecture d’ensemble. Parmi «les textes choisis » de son catalogue carré, il en est deux très marquants, ceux de Jean Clay et de Jean Clair, respectivement en 1963 et 1971. Passer de l’un à l’autre, c’est sortir du temps où l’on faisait crédit à cet artiste allemand, enfant de Nolde et Kandinsky au seuil des années 1920, d’un lyrisme instinctif et indomptable. L’esprit des années 1950, qu’un Tapié théorise à chaud, s’était incarné en lui, on associait volontiers Hartung et l’éthique du geste pur, entre énergie des tréfonds et calligraphie orientale. La trace l’emportait sur le tracé, la ligne brisée sur l’arabesque, il est vrai, et l’homme aux signes prestes aimait alors parler d’élan intérieur et d’évasion hors de la pesanteur. Venise et sa biennale, en 1952, le couronnent, lui que les Américains tiennent en respect, à distance même. Vingt ans plus tard, le drame de ses toiles zébrées ou griffées repousse les limites latérales, ouvre «le cadre », qui importe tant à Hartung. Dans Les chroniques de l’art vivant qu’il dirige à l’écart de la vulgate moderniste, Jean Clair, en 1971, signale un effet de cinémascope, note la nouveauté de la pulvérisation, de l’acrylique strident, démonétise surtout le mythe du pur instinct : «Nul art plus conscient pourtant, à l’inverse, là aussi, d’une certaine gestualité. Art qui refuse le cri. Tous les cris du monde n’ont jamais fait une œuvre. » Débute, en plein Pop, la poussée qui mène aux dernières toiles, toutes bruissantes de la Nature naturante, et de la poudre des étoiles. Soufflant, c’est cela.

Stéphane Guégan

*Maximiliaan Martens et Danny Praet (dir.), L’Agneau mystique, Van Eyck, Art, histoire, science et religion, Flammarion, 60€

*Vincent Delieuvin et Louis Frank, Léonard de Vinci, Musée du Louvre / Hazan, 35€. Aux plus mordus, on conseille également deux publications : Vie de Léonard de Vinci par Vasari, traduite, éditée et commentée par Louis Frank et Stefania Tullio Cataldo, Hazan, 25€ et Léonard de Vinci, Carnets, édition présentée et annotée par Pascal Brioist, Gallimard, 33€.

*Marc Fumaroli, de l’Académie française, Lire les arts dans l’Europe d’Ancien Régime, Gallimard, 65€

*Jan Blanc, Le Siècle d’or hollandais, Citadelles § Mazenod, 205€

*Guillaume Kientz (dir.), Greco, éditions de la RMN/Grand Palais, 45€. Signalons du même auteur Le Siècle d’or espagnol. De Greco à Velázquez, Citadelles § Mazenod, 79€, aussi efficace que rétif aux poncifs.

*Etienne Bréton et Pascal Zuber, Louis-Léopold Boilly (1761-1845), ARTHENA, deux volumes sous coffret, 250€.

*Laurent Salomé (dir.), Versailles revival, In Fine Éditions d’art, 49€

*Jean-Loup Champion, Gemito. Le sculpteur de l’âme napolitaine, Paris-Musées, 35€. Exposition jusqu’au 26 janvier. La saison napolitaine du Petit Palais nous gratifie parallèlement d’une extraordinaire exposition Luca Giordano (jusqu’au 23 février) qui, pour avoir dévoré Ribera, Mattia Preti et Pierre de Cortone, n’en est pas moins un sacré pistolet.

*Diana Widmaier-Picasso (dir.), Picasso and Maya. Father and Daughter, Gagosian/Rizzoli, 200 USD

*Odile Burluraux (dir.), Hans Hartung, Paris-Musées, 44,90€. Signalons l’excellente monographie que Pierre Wat, contributeur du catalogue, consacre au peintre (Hazan, 99€).