Après avoir vu disparaître une certaine idée des musées, Jean Clair aura assisté à la mort, et parfois à l’enterrement, de la plupart des artistes conformes à sa conception du créateur. Le Livre des amis, florilège soigné et souvent saignant de textes que le temps n’a pas écornés, salue des ombres chères et quelques irréductibles encore bien en vie. Francis Bacon, Balthus, Cartier-Bresson ou Lucian Freud n’ont pas tous été ses amis dans l’existence, mais tous le furent par la parenté de l’esprit et le courage de ne pas plier devant les fausses valeurs du milieu. L’art depuis le romantisme, n’est-ce pas cette résistance aux puissances de dévoiement, d’infantilisation et de moralisation qui n’ont cessé d’étendre leur emprise sur la société laïque et l’économie néo-libérale ? Baudelaire et Paul Valéry, penseurs à contre-courant qu’il cite à maintes reprises, ont trouvé en Jean Clair une voix fraternelle, un polémiste de leur race, l’un des trop rares, au cours des cinquante dernières années, à avoir agi sur le triple terrain de la réflexion, de l’exposition et de la vigilance intellectuelle. L’institution muséale ne l’a pas ménagé, pas plus qu’elle n’avait toléré que Françoise Cachin, sa grande amie, refusât d’obtempérer au mercantilisme galopant… Le dressage des individus et le contrôle des désirs prit d’autres visages au XXe siècle : nul n’ignore, tant il a porté ce combat dans la presse française et italienne, que Jean Clair n’a jamais accepté le réductionnisme moderniste, l’appauvrissement de sens n’ayant pas de meilleure caution que les diktats qui ordonnent le récit et la fabrique de l’art dit moderne. Sa défense pugnace de Zoran Music ou de Sam Szafran, nourrie de la leçon des camps et de l’exil, reste unique d’intimité et de sensibilité. Entre Paris et Venise, Le Livre des amis est donc plus qu’un hommage aux « siens », un cénacle de papier, dicté par le devoir de mémoire : il célèbre à travers sa vingtaine d’élus la force de certaines images à dire le réel, tout le réel, « jusqu’au sacré ». De Lucian Freud, Jean Clair écrit qu’il fut le peintre de « la biodiversité ». On ne saurait mieux suggérer que l’inattention croissante à ce que les vieux maîtres appelaient « la nature » n’a pas peu contribué au désastre écologique. Stéphane Guégan // Jean Clair, de l’Académie française, Le Livre des amis, Gallimard, 2023. Au sujet de Francis Bacon et de certains malentendus, voir mon entretien avec Jean Clair dans La Revue des deux mondes (https://www.revuedesdeuxmondes.fr/jean-clair-francis-bacon-et-quelques-autres-considerations/)

Sait-on que Rembrandt, de tous les phares de Baudelaire, est le plus cité par sa critique d’art, hormis peut-être Delacroix ? Le romantisme a fait grand cas du Batave, qui n’aurait procédé, écrit Gustave Planche dans les années 1830, « que de lui ». Priser en Rembrandt l’originalité faite homme, celui qui avait chamboulé facture et figure, chanter ou stigmatiser le fossoyeur précoce du beau idéal, cela n’était pas très nouveau, comme Jan Blanc le rappelle. Dès le XVIIe siècle, notre rude peintre du Nord s’était vu créditer d’extravagance savoureuse ou de vulgarité insoutenable, voire double, quand le réalisme des corps se conjuguait aux excès de matière. Loin d’avoir été innocente, soutient Blanc, l’indiscipline rembranesque obéirait à un plan de carrière très concerté. Chacun jugera de la pertinence du point de vue. Il n’y entre, en tout cas, aucun maximalisme. Et Blanc, trop érudit pour se laisser piéger par l’anachronique topos du « génie libre », accorde une attention marquée au très long apprentissage de Rembrandt, autant qu’aux structures rhétoriques de sa peinture. Le corpus, tableaux, dessins et gravures, est ensuite étudié et illustré pas à pas, à la lueur ou non de Baudelaire. SG / Jan Blanc, Rembrandt, Citadelles § Mazenod, 199€. L’auteur a signé, chez le même éditeur, un Vermeer, un Van Gogh et une synthèse, Le Siècle d’or hollandais.

L’incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, premier jour de la semaine sainte, ne s’est pas encore éteint. Les polémiques ont succédé aux polémiques depuis près de cinq ans. Certaines portaient et portent encore sur les responsables du drame, d’autres sur la restauration du joyau ou les moyens financiers, défiscalisés ou pas, à mettre en œuvre. On a eu parfois l’impression assez désagréable qu’il fallait se féliciter des ravages des flammes et de l’eau destructrice. La cathédrale ne sortirait-elle pas plus solide, plus étincelante des mains des donateurs ou des architectes, qui ne manquèrent pas de se prendre pour de nouveaux Viollet-le-Duc, au principe que l’invention, l’audace, le geste immodeste, était la seule réponse possible à la blessure nationale. Du reste, les larmes versées, quand elles le furent, n’avaient pas toutes le même goût. Le livre très vif que Maryvonne de Saint-Pulgent vient de consacrer au vénérable vaisseau, avec science et conscience de ses fonctions et représentations diverses, s’adresse à tous, et couvre plusieurs siècles d’histoire religieuse et politique, fondateurs d’une mémoire, de valeurs, que le feu aurait dû réveiller en chacun. La vraie flèche était là. SG / Maryvonne de Saint-Pulgent, La Gloire de Notre-Dame de Paris. La foi et le pouvoir, Gallimard, 32€.

Trois feuilles superbes viennent d’étoffer la collection de dessins français de Véronique et Louis-Antoine Prat, l’une des plus éminentes du domaine. C’est rappeler, après Balzac et Freud, qu’une collection qui cesse de s’enrichir s’appauvrit du plaisir d’être vivante, et donc d’être aimantée par l’acquisition à venir, la plus belle toujours, car la plus désirable. Ce trio d’achats nous attend au musée des Beaux-Arts d’Orléans, au milieu d’une centaine d’autres exemples du génie national. Olivia Voisin et Mehdi Korchane y ont ainsi accueilli le grand paysage de Claude Lorrain, provenance Wittgenstein, tout vibrant de sa lumière unique et de sa composition très sûre depuis que, déplié, il a recouvré son format initial. La nouvelle sanguine de Watteau, dénichée à Royan, résume merveilleusement le thème de l’invite amoureuse (notre illustration), tandis que, emportée par une fougue digne de la furia de L’Arioste, l’accorte et abandonnée Olympe de Fragonard se livre à sa douleur. Le parcours d’Orléans, à cheval sur les XVIIe et XVIIIe siècles, substitue à l’habituelle chronologie un propos plus conforme aux ressorts de l’acte même de collectionner, lesquels déterminent aussi le catalogue, entièrement rédigé par Louis-Antoine Prat. Quand l’écrivain ne seconde pas l’historien de l’art, c’est l’inverse qui se produit et nous vaut son récent et si subtil recueil de nouvelles. Sous l’œil plein d’humour et de compassion du romancier, les us du milieu, enquêtes, ventes, expositions, vernissages, mondanités et vacheries, s’animent du charme moderne de l’inattendu. SG / A la poursuite de la beauté. Journal intime de la collection Prat, jusqu’au 24 mars, catalogue El Viso, 32€ ; chez le même éditeur, Louis-Antoine Prat, Bien trop près du feu, et autres nouvelles, 15€.

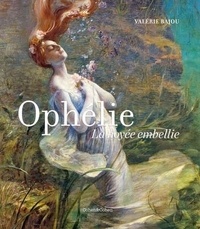

Feuilletant le nouveau livre de Valérie Bajou, sans doute la plus riche enquête iconographique jamais consacrée en France à Ophélie et à sa noyade/extase, une question vous brûle les lèvres assez vite. Pourquoi tant d’artistes se sont-ils acharnés à vouloir nous faire oublier que les romantiques en avaient laissé les images les plus complètes ? Delacroix, Préault, Millais et le jeune Rimbaud n’ont rien à craindre de leurs successeurs, comme de leurs prédécesseurs. Car le sujet, comme Bajou l’enregistre à la loupe, s’amplifie dès la fin du XVIIIe siècle en terre britannique, favorisé par la sensibilité « gothique » et les chicanes qui opposent Anglais et Français autour de la traduction de Shakespeare. Le plus étonnant est que le divin Delacroix, bien qu’inlassable lecteur de Voltaire et assez prévenu contre les excès du dramaturge élisabéthain, oublie ses réserves, non son sens de la mesure, devant la toile. Personne n’a su comme lui tresser le morbide et l’érotique en matière suicidaire. Il eût mérité les applaudissements d’Edgar Poe pour qui rien n’égalait le spectacle de la mort d’une belle femme. Le londonien Millais, plus puritain, avait plongé son modèle dans une baignoire ; son tableau, du coup, est devenu trop propre à nos yeux. La sensuelle agonie de l’héroïne shakespearienne souffre aussi du cours de botanique que l’artiste préraphaélite croit devoir nous donner. Quant au reste ? Les Pompiers froids, le symbolisme phtisique, l’angélisme victorien, les avant-courriers de David Hamilton ? On comprend que l’auteur n’ait pas voulu les écarter de son spectre. A titre de symptômes, dirait Freud, ils nous plongent dans la névrose souvent déconcertante de leurs pinceaux frigides. Un livre, en somme, fascinant à plus d’un titre. SG / Valérie Bajou, Ophélie. La noyée embellie, Cohen et Cohen, 109€.

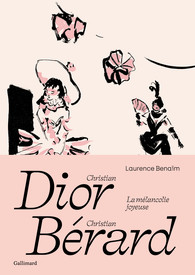

Unis par la vie, pour le meilleur et pour le pire, unis par le talent, d’une modernité circonspecte, les deux Christian, Dior et Bérard, attendaient de l’être par un livre accordé à l’esprit qu’ils façonnèrent aux côtés de Cocteau et Max Jacob, Pierre Colle et Marie-Laure de Noailles. La mode, le théâtre, la musique et le cinéma quadrillaient leur terrain de jeu. Entre la fin des années 1920 et la fin des années 1940, ces deux inséparables inventèrent une sorte d’existentialisme heureux, joyeux, dit même Laurence Benaïm, qui s’est plu à croquer cette aventure arrachée aux turbulences, et aux misères, d’un temps en crise. La griserie, plutôt que le gris sartrien. La peinture fut la première de leurs passions communes, en plus de deux ou trois autre choses… On ne se méfie jamais assez des étiquettes, le néo-humanisme qui désigne les toiles de Bérard dissimule ce que ses pinceaux, fussent-ils teintés de mélancolie, ont d’allègre, de gourmand, d’espiègle. La gamin et le gratin se touchent, il l’aura prouvé, sans avoir à beaucoup meubler ses tableaux. Féline et racée, la ligne Dior, celle du New Look, a hérité du Carpe diem, en moins hirsute, de bébé. Ce livre noir et rose, comme son écriture, nous rappelle que l’hédonisme feutré peut être une morale. SG / Laurence Benaïm, Christian Dior – Christian Bérard. La mélancolie joyeuse, Gallimard, 32€.

Les plateaux de cinéma ont de la magie à revendre. Claude Pinoteau, dix-sept ans, l’apprit en 1942, sur le tournage du Baron fantôme, dialogues et prestation inoubliable de Jean Cocteau avec toiles d’araignée obligées (qui avaient alors valeur allégorique). Les deux hommes se sont trouvés, ils feront ensemble étincelles et merveilles, La Belle et la Bête, Les Parents terribles et Orphée. Pinoteau, assistant là, assuma aussi la régie générale de L’Aigle à deux têtes, dont la magnifique direction artistique revint à Christian Bérard. Inutile d’ajouter notre goût intact du cinéma français des années d’Occupation (on lira le génial André Bazin à ce sujet) et de l’après-guerre, à la veille de la nouvelle vague qui n’en tint pas toujours les promesses d’invention et de non-bavardage. « Liberté de création totale » : ainsi résume le cadet ce qu’il doit à son aîné, bien que ses propres films d’auteur peinent à suivre les conseils du roi de « l’étonne-moi ». Dans ce livre d’entretiens joliment fait, truffé d’images ensorceleuses, on sent Pinoteau, devenu alors le réalisateur laborieux du Silencieux et de La Gifle, se laisser envahir par l’émotion d’un âge d’or à jamais évanoui, et d’une rencontre comme on en fait qu’une ou deux dans sa vie. SG / Claude Pinoteau, Derrière la caméra avec Jean Cocteau, La Table ronde, 32€.

Philip Guston (1913-1980) n’a pas l’heur de plaire au foules qui se précipitent à Rothko ou Pollock, voire à De Kooning, trois de ses camarades de combat lorsque « l’expressionnisme abstrait » (catégorie trompeuse) donna une réponse américaine au dernier Monet, à Bonnard, Matisse, Picasso ou au surréalisme. Les USA, et les derniers modernistes ici et là, ne lui ont toujours pas pardonné d’être redevenu figuratif à la fin des années 1960 et autrement plus agressif que le Pop dans le dialogue renoué avec le monde moderne. Il agace, quarante après sa mort, les prédicateurs du wokisme infantilisant et révisionniste. Qu’un peintre blanc, de parents juifs ukrainiens, ait dénoncé le Klux Klux Klan en toiles de grand format, c’est évidemment intolérable… En 2020, la National Gallery de Washington et la Tate Modern déprogrammèrent une rétrospective prête à ouvrir au nom du fallacieux concept d’appropriation. En réunissant une quantité de textes et d’entretiens décisifs, L’Atelier contemporain de Strasbourg, qui fête ses dix ans, met enfin à notre disposition les moyens de connaître le lecteur, le parleur et le batailleur que fut Guston, fanatique de l’Europe, de l’Italie de De Chirico et de Piero della Francesca, fou amoureux de Rimbaud et d’Apollinaire. Baudelaire, qu’il a lu et relu, l’avait tôt convaincu de la double nature de la modernité, une affaire de forme certes, mais avant tout de sujets ; c’est la nouveauté des seconds qui conditionne la première, et non l’inverse, contresens qu’il abandonnait aux cagoules du milieu new yorkais, son cauchemar. SG / Philip Guston, Que peindre sinon l’énigme ? Écrits, conférences et entretiens, L’Atelier contemporain, avec l’aide du CNL, édition de Clark Coolidge, 30€.

Le rock américain du milieu des années 1970 s’est découvert assez vite des accointances avec le meilleur des poètes français. Tom Verlaine, mort depuis peu, adopta le nom de son héros au moment de fonder Television, groupe qui n’eut besoin que d’un album acide pour entrer dans l’histoire ; son camarade de collège et d’escapade, le futur Richard Hell, toujours en vie lui, fut à deux doigts de prendre Gautier pour masque de scène. D’un gilet rouge à l’autre, plus noir. Dans la petite faune de mon adolescence, on savait Patti Smith mordue de Rimbaud et de Baudelaire. Les anglophones dubitatifs n’ont qu’à prêter l’oreille aux « lyrics » de ses chansons, à ses tentations hymniques, aux deux registres de sa voix très sexuée, « le vers français » y résonne, comme l’eussent dit Mallarmé et Apollinaire (lequel ne détestait pas la musique de la rue, la seule audible pour Picasso). Le rimbaldisme de Patti Smith est d’obédience catholique, à l’instar de celui de Claudel et des lecteurs conséquents de sa poésie, courte, belle parce qu’éprouvante, vouée au silence par sa nature de diamant d’un jour. Charleville, Paris, Londres et Bruxelles, dès l’époque où Robert Mapplethorpe partage son existence, stimulent ces poussées de pèlerinage que la chanteuse et compositrice évoque en tête de son édition d’Une saison en enfer. Elle en émaille les brèves, drôles, amères et électriques confessions de photographies et de textes, les siennes et les siens surtout, loin des pièges de l’illustration. Le Baudelaire du Spleen et le Rimbaud de l’enfer, si proches, sont également réunis dans son Livre de jours par la grâce de Carjat. Aux images mécaniques, Patti Smith redonne leur force spirite et spirituelle. Un livre habité, comme son Just kids. SG / Athur Rimbaud, Une saison en enfer, photographies, écrits et dessins de Patti Smith, Gallimard, 45€. Voir aussi Patti Smith, Un livre de jours, Gallimard, 26,50€.

On en parle…

Michaël de Saint-Cheron, « Picasso, le minotaure génial et insupportable », La Règle du jeu, décembre 2023

Sabine Ginoux, La Croix, 30 novembre 2023 //

Alexis Merle du Bourg, « La peinture même : Pierre Bonnard », Dossier de l’art, décembre 2023 //

Léopoldine Frèrejacques, Valeurs actuelles, 7-13 décembre 2023 //

Philippe Lançon, « Bonnard hors cadre. Enquête et plaidoirie par Stéphane Guégan », Libération, 9 décembre 2023.

Conversation avec Michelle Gaillard, Radio protestante, mercredi 6 février, 14h00/14h30 :

https://frequenceprotestante.com/event-organizer/michelle-gaillard/