Les expositions sont rarissimes qui ont pris pour sujet l’art et le sport. Regrettable lacune… L’une des plus remarquables, dans le genre, eut lieu à Vichy en février 1942, à l’instigation de Jérôme Carcopino et de Jean Borotra, le premier est secrétaire d’Etat à l’Instruction publique, le second Commissaire général à l’Education et aux sports. Nul n’ignore que ce dernier, superbe champion de tennis de l’entre-deux-guerres, voulait stimuler la pratique personnelle et surtout la libérer des effets d’une professionnalisation qui l’avait déjà pervertie. Devenu un spectacle, le sport était entré, au début du XXe siècle, dans le cercle des dérives qui continuent aujourd’hui à nous étonner ou nous écœurer. Borotra, très maréchaliste, mit beaucoup d’ardeur à les combattre sur le front de l’école et des fédérations. Comme il s’entoura d’anciens officiers peu germanophiles, les autorités d’Occupation le débarquèrent dès avril 1942, à la veille du retour de Laval. Il tentait de passer en Algérie quand les Allemands, plus tard, l’arrêtèrent, et l’envoyèrent tâter ailleurs de la terre battue. Il eut donc à peine le temps de jouir de cette exposition peu banale, abritée par l’Hôtel de Ville de Vichy, et vantant les effets positifs du sport sur les hommes, les nations et l’art moderne, qui s’en était fait l’allié depuis le fauvisme et le cubisme. On remisait les canotiers de Caillebotte, les lutteurs de Gauguin et les cyclistes de Lautrec et Jarry au profit de Vlaminck, Dufy, Jacques Villon, Gromaire, La Fresnaye, André Lhote, Dunoyer de Segonzac ou La Patellière. Cet éclectisme de bon aloi illustrait la politique artistique du moment, et servait l’idée d’une inspiration sportive commune à toutes les sensibilités esthétiques du premier XXe siècle. Giraudoux, qui avait tâté du rugby au collège, signa l’album qui servait de catalogue, il y reprenait les thèses, elles aussi répandues, d’un de ses articles récents de Comoedia. Aux Français, qui avaient leurs champions mais accusaient de vrais retards en matière de sport, il fallait des revues d’art et donc une incitation plus nette à entretenir sa santé physique, sa volonté et sa beauté. Giraudoux citait en exemple l’Allemagne et la Finlande. Avant la défaite, il eût ajouté l’Angleterre et l’Amérique, refuges du vieil idéal dorique et théâtres du jeu collectif. Michel Cointet, excellent historien de Vichy, peu soupçonnable de révisionnisme (dans le mauvais sens du mot), a pu écrire de Borotra : « L’épisode de son commissariat a marqué un tournant dans l’histoire des rapports entre le sport et l’Etat. » Au moment où il est urgent de s’en ressaisir, cela vaut la peine d’être noté. Rappelons-nous aussi que Borotra sut rendre hommage à Léon Lagrange, son équivalent sous le Front populaire, mort au champ d’honneur en 1940. Une certaine continuité d’action s’officialisait sotto voce.

Robert Delaunay, décédé lui en octobre 1941, aurait pu être représenté dans l’exposition de Vichy, eu égard à ses heureuses contributions, tournoyantes et roboratives, à l’imagerie du rugby et de l’aviation civile. Cette manière de spécialité n’avait pas été ignorée du Front populaire dont il fut l’un des favoris. En plein accord avec l’Exposition universelle de 1937, le mari de Sonia avait chanté le bel aujourd’hui à coup de géométrie colorée, déployée dans toutes les dimensions du ciel et du globe enfin conquis. Une épiphanie, comme disent les cuistres athées, toute progressiste ! A l’heure de Guernica, Delaunay voulait encore croire aux bonheurs infinis où nous précipitaient fatalement les ailes et les hélices profilées des grands oiseaux de métal… Il est vrai que la guerre n’avait jamais été beaucoup l’affaire de Delaunay, embusqué de 14-18, et qu’il avait appartenu à cette génération qui, oubliant Baudelaire au profit du vitalisme 1900, crut pouvoir être moderne en tout. Publié avant l’épidémie actuelle et ce qu’elle révèle de notre monde déchu et souillé, le livre que Pascal Rousseau consacre à Delaunay et à L’Equipe de Cardiff de 1913 (Paris, MAMVP) apparaît plus lié encore à un moment démonétisé du XXe siècle et de ses valeurs (1). L’avenir que les cubistes et les futuristes se disputaient en peinture autour de 1910 avait alors belle allure. C’est qu’on le regarde de haut, cet avenir des hommes, des hauteurs de la Tour Eiffel ou de la Grande roue, ou depuis les avions dont toute une presse fait son beurre avec force photographies ascendantes ou plongeantes. Parallèlement, la société de masse s’installe et perfectionne les outils de son emprise sur les consciences. Puisque tout est destiné à se vendre et à se diffuser, la publicité flambe, les villes se couvrent d’annonces, les stades s’arrondissent, les magasins s’agrandissent, le voyage au loin prend son essor définitif, et l’image, plus percutante, prend le pas sur le texte qui, par concentration, tend au bref, au haché, au dialogué, au slogan…

Le moderne va vite, résume Paul Valéry, amer. Il appartenait au monde de Mallarmé, pas Delaunay. Lui s’est acquis la confiance d’Apollinaire et Cendrars, deux des ténors de la nouvelle poésie, plus syncopée et, par refus de tout esthétisme, plus accueillante aux signes du quotidien, dont on ne sait plus très bien s’ils ressortissent au consumérisme agressif ou à la culture populaire. Peu importait aux peintres de la vie et de la ville moderne! A rebours de toute une tradition historiographique, qui faisait de Delaunay l’adversaire acharné du figuratif, Rousseau commence par rappeler qu’il se pensait tout autre, et que même ses tableaux les plus abstraits étaient conditionnés par l’expérience vécue et entendaient la recréer dans le regard, jamais passif, du spectateur. J’ajouterai que certaines de ses déclarations se ressentent, le génie en moins, de la lecture de Baudelaire. Car il y a quelque chose de besogneux dans la peinture et les écrits de Delaunay. Dans sa personne aussi, ajouterait Arthur Cravan, qui accabla son « ami », en 1914, d’un des morceaux les plus cruels de sa critique d’art. Delaunay, « fromage mou », incarnait le contraire de la vie, et l’on sait ce que Cravan mettait sous ce mot. Ceci rappelé, Rousseau n’en est pas moins justifié de traiter L’Equipe de Cardiff en chef-d’œuvre de son auteur. Apollinaire l’avait précédé dès la première rencontre du tableau avec le public, au Salon des indépendants. Le 18 mars 1913, dans le très patriotique Montjoie !, le poète bientôt casqué dit n’avoir vu que cette vaste, pimpante et verticale réponse au cubisme de Braque et Picasso, bien plus économe, quant à lui, en couleurs criardes, sorties publiques et signes immédiatement intelligibles.

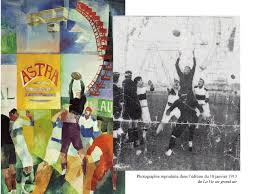

Pour Apollinaire, qui accepte les deux options, la toile de Delaunay est la plus « moderne » du Salon. Toutes les teintes du prisme y claironnent la naissance de l’orphisme et concourent à une impression de simultanéité suggestive, particulièrement appropriée à cette scène de saisie, en tous sens, où l’instant se prolonge en durée : un joueur en noir s’élève, les deux bras tendus vers le ballon ovale, au-dessus des trois joueurs gallois et d’un arbitre, tout de rouge vêtu, dos au public, à la manière de ces personnages de la Renaissance italienne qui ferment la composition et assurent le lien au public. « Avec ce dernier tableau, Delaunay est encore en progrès, ajoute Apollinaire en 1913. Sa peinture, qui semblait intellectuelle, ce dont se réjouissaient les privat-dozents allemands, a maintenant un grand caractère populaire. Je crois que c’est un des plus grands éloges que l’on puisse faire à un peintre d’aujourd’hui. » Ce surcroît plébéien et tonique, Rousseau le source avec une acuité sans précédent, et nous dévoile tout un pan de la folle iconophilie du peintre. Son archive grouille des cartes postales et des coupures de presse qu’il utilisa sans modération. L’une d’elles provient d’un magazine sportif qui faisait fureur alors (notre photo), La Vie au grand air, dont le succès était assuré par la primauté du photographique et l’audace de sa maquette, montage à effet, choc des clichés, raréfaction des mots (2). En un geste conscient, insiste Pascal Rousseau, Delaunay tire vers la grande peinture, la peinture de Salon, sa moisson de matériaux iconographiques et un principe de collage assez voisin des principes d’énonciation de la presse la plus neuve et des affiches depuis Lautrec (passé sous silence). Le tableau de 1913 fait largement place aux inscriptions hurlantes, selon les termes de l’efficace publicitaire que, résolument aussi, Delaunay fait sienne. Ces mots peints se dotent d’une polysémie qui veut amuser ou intriguer, forcer le regard à tout prix : Astra renvoie aussi bien au solaire qu’au constructeur aéronautique du temps, Delaunay / New-York – Paris – Berlin (?) à telle réclame de rue. Partant, la signature du peintre se redouble, et singe la trademark ou la griffe des fabricants de cosmétiques, de spiritueux, de peinture industrielle, d’avions ou de ballons.

La Relève du matin, Editions Ses, 1928

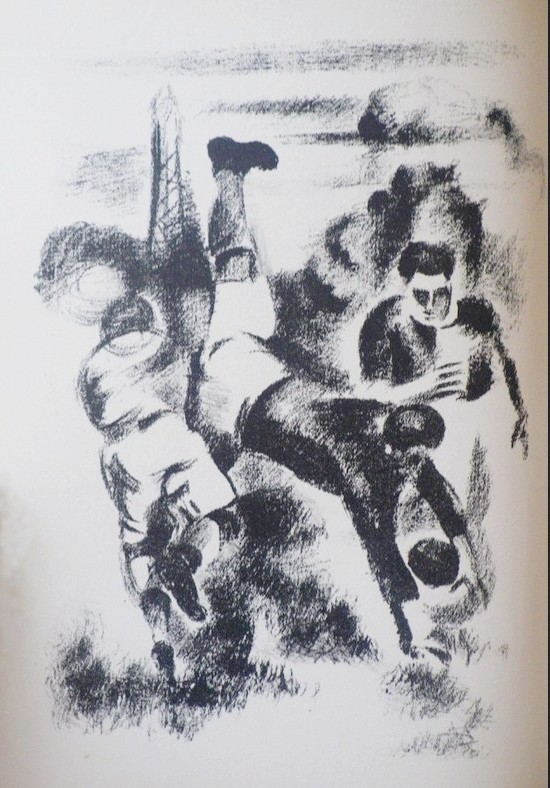

Conversant ici avec la Grande roue et un biplan très cubiste, la silhouette synthétisée de la Tour Eiffel en constitue une autre façon de signer la toile. Sans doute par tolérance envers la vulgate du genre et de l’anti-phallocratie, Rousseau ne glose pas ce phallisme naïf, obsessionnel, qui conduit sans cesse Delaunay à souligner l’analogie formelle entre le premier A de son nom et le monument de fer, le plus visité déjà de la capitale et le plus reproduit en cartes postales. Ce narcissisme, s’il relève de plusieurs niveaux de conscience, n’épuise pas cependant la signification que prenait, en 1913, un tableau pétri d’allusions directes à l’actualité sportive. Le Pays de Galles dominant les compétitions de rugby, où les Français montraient de sérieuses insuffisances, le choix de Delaunay ne reflétait pas uniquement l’excitation qu’il avait à se mêler aux foules des stades en compagnie de ses amis poètes. D’autres littérateurs, de moindre génie, éclairent mieux qu’eux l’arrière-plan philosophique et social du tableau de 1913, je pense notamment aux liens que les Delaunay ont noués avec Jules Romains, l’auteur de La Vie unanime, penseur de l’atomisation moderne des milieux urbains et de son dépassement hors de la logique de classes. De la même réaction relèvent toutes sortes de voix alors, elles communient à différents degrés dans l’idée que le modèle anglo-saxon du jeu collectif peut agir bénéfiquement sur le destin des hommes et l’avenir du monde, en substituant, aux yeux des plus optimistes, la compétition des crampons à la guerre (3). Rousseau leur oppose de façon parfois mécanique les partisans de la gymnastique, supposés maurrassiens et plus classiques de goût. Il le rappelle pourtant lui-même, en citant Pierre de Courbertin, adepte du Taine des Notes sur l’Angleterre (1871) : rien n’empêchait alors d’associer sur l’autel du sport patriotisme et universalisme, voire le spectacle du ballon ou de l’athlète et le refus de leur marchandisation indigne. En voulant documenter l’éventuelle descendance de Delaunay chez les artistes du Pop américain, – ces rois pas toujours inspirés du high and low ou du brouillage entre art, publicité et business – , Rousseau quitte trop vite son héros, il ne dit pas grand chose, par exemple, des raisons qui le poussèrent en 1928 (et non en 1921) à illustrer le premier livre de Montherlant, paru une première fois en 1920. La Relève du matin, que Mauriac, Claudel et Ghéon ont encensé à sa sortie, ne cadre pas tout à fait avec le futur fresquiste du Front populaire. Barrès et Nietzsche planent sur ce livre tendu, hanté par la guerre de 14, la morale du sacrifice, la fraternité virile et la double morale du sport, dépassement de soi et sens de l’action collective. Delaunay voulait-il faire oublier qu’il avait lui-même « échappé » aux tranchées, selon la formule douce de Rousseau, et/ou rappeler que le rugby avait à voir avec un autre idéal que la globalisation marchande. Stéphane Guégan

(1) Pascal Rousseau, Robert Delaunay. L’invention du Pop, Hazan, 39,95€. On regrettera que l’illustration ne soit pas numérotée et référée dans le texte courant. Par ailleurs, je ne dirais pas que Cendrars et Apollinaire partirent au combat « la fleur au fusil » (formule répétée trois fois). Faire la guerre, alors que leur statut d’étrangers les en dispensait, constitue un acte fort, un danger assumé, qui engage leur philosophie de l’individu et le devoir moral qu’ils se reconnaissaient envers la France /// (2) Au sujet de l’emprise du photomontage sur les décors, peints ou non, de l’Exposition universelle de 1937, voir ma recension du livre de Romy Golan, Muralnomad, Macula, Moderne, 1er août 2018 /// (3) Sur Roger de La Fresnaye, autre peintre de la vie moderne qu’Apollinaire épaula, et sur la compétition que se livraient avant 1914 les constructeurs d’avions dont sa peinture témoigne, voir « Un cubisme à hauteur d’homme », Moderne, 14 novembre 2017.