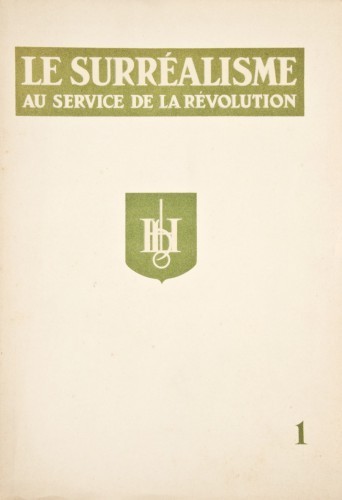

Suspectant quelque manifeste néo-fasciste, notre époque ne lit plus Le Jeune Européen autant qu’il le faudrait et comme il le faudrait. J’ai déjà salué la réédition récente de ce livre que Drieu fit paraître, chez Gallimard, en 1927, alors que sa supposée « brouille » avec les surréalistes était loin d’être consommée. Aragon pouvait-il couper les ponts avec son double, lequel se répandait partout en clamant que Le Paysan de Paris (Gallimard, 1926) était le livre de l’heure ? C’est Drieu qui décide de s’éloigner progressivement, mais résolument, de cet ami dont la duplicité l’impatiente autant que l’adhésion au communisme lui répugne. Paru entre la Deuxième et la Troisième lettre aux surréalistes, lesquelles déplorent le choix soviétique qui consiste à sacrifier « la voie de la vérité » aux « mensonges du siècle », Le Jeune Européen n’en est pas moins dédié à André Breton et fidèle à l’esprit du premier Aragon (avec citation du Paysan à la clef !). Ce parrainage s’approfondit de l’ombre insistante d’Une saison en enfer où baigne cette nouvelle « autobiographie ». Comme Rimbaud en 1873, Drieu regarde sa jeunesse le fuir, dresse le bilan des « expériences » dont il a tâté, de la guerre de 14 au libertinage sans frein, interroge l’emprise du spectaculaire sur les masses, du music-hall au cinéma, et se demande ce que cet humus de plaisirs et de corruptions, dont il est le premier à jouir, peut apporter au futur d’une Europe déjà magnétisée, ou menacée, par Staline et Mussolini.

Suspectant quelque manifeste néo-fasciste, notre époque ne lit plus Le Jeune Européen autant qu’il le faudrait et comme il le faudrait. J’ai déjà salué la réédition récente de ce livre que Drieu fit paraître, chez Gallimard, en 1927, alors que sa supposée « brouille » avec les surréalistes était loin d’être consommée. Aragon pouvait-il couper les ponts avec son double, lequel se répandait partout en clamant que Le Paysan de Paris (Gallimard, 1926) était le livre de l’heure ? C’est Drieu qui décide de s’éloigner progressivement, mais résolument, de cet ami dont la duplicité l’impatiente autant que l’adhésion au communisme lui répugne. Paru entre la Deuxième et la Troisième lettre aux surréalistes, lesquelles déplorent le choix soviétique qui consiste à sacrifier « la voie de la vérité » aux « mensonges du siècle », Le Jeune Européen n’en est pas moins dédié à André Breton et fidèle à l’esprit du premier Aragon (avec citation du Paysan à la clef !). Ce parrainage s’approfondit de l’ombre insistante d’Une saison en enfer où baigne cette nouvelle « autobiographie ». Comme Rimbaud en 1873, Drieu regarde sa jeunesse le fuir, dresse le bilan des « expériences » dont il a tâté, de la guerre de 14 au libertinage sans frein, interroge l’emprise du spectaculaire sur les masses, du music-hall au cinéma, et se demande ce que cet humus de plaisirs et de corruptions, dont il est le premier à jouir, peut apporter au futur d’une Europe déjà magnétisée, ou menacée, par Staline et Mussolini.

Livre majeur, insiste à son tour Hideki Yoshizawa, dans sa thèse de 2010, désormais disponible. Livre de la maturité plutôt, où Drieu parle en personne et a trouvé enfin sa « voix propre ». Mais ce sont là mots trop simples, et peu conformes au byzantinisme de la narratologie universitaire. Thèse oblige, Hideki Yoshizawa abuse du sabir hérité des cuistres années 1960-1970, au point que l’on finit par se perdre, à sa lecture, dans les diverses « instances d’énonciation » qu’il cherche précisément à distinguer. À quoi s’ajoutent les difficultés de l’auteur à maîtriser notre langue et les coquilles ( Léon-Paul Fargue, qui poussa le premier recueil de poésies de Drieu, se mue en Lafargue ). Je le souligne à regret, car l’étude elle-même ne manque ni d’intuitions, ni d’érudition, ni même de courage. Combinant l’histoire littéraire à « l’analyse interne », Hideki Yoshizawa ne se laisse pas étourdir par les apparentes contradictions du Drieu des années 1920, capable ainsi de tenir tête à Breton, lors du procès Barrès, tout en partageant son goût de Freud et appliquant, à sa façon, les principes de l’écriture automatique dès État civil (1921), bien que le Verlaine des Confessions y ait sa part. Le surréalisme, Drieu l’aura toujours pratiqué le plus librement du monde. Sa critique d’un certain nihilisme Dada, improductif et éthiquement irresponsable, en le rapprochant de Cocteau, ne l’aura donc pas coupé de Breton et de la nécessité de refonder la vieille Europe, enfin libérée des cadavres de la guerre, du traité de Versailles et des tabous de la Belle Époque. À cet égard, Hideki Yoshizawa fait justice de l’homophobie supposée de Drieu, le seul romancier français de son temps à avoir mis en scène crûment toutes les libidos sans racolage moral d’aucune sorte.

Livre majeur, insiste à son tour Hideki Yoshizawa, dans sa thèse de 2010, désormais disponible. Livre de la maturité plutôt, où Drieu parle en personne et a trouvé enfin sa « voix propre ». Mais ce sont là mots trop simples, et peu conformes au byzantinisme de la narratologie universitaire. Thèse oblige, Hideki Yoshizawa abuse du sabir hérité des cuistres années 1960-1970, au point que l’on finit par se perdre, à sa lecture, dans les diverses « instances d’énonciation » qu’il cherche précisément à distinguer. À quoi s’ajoutent les difficultés de l’auteur à maîtriser notre langue et les coquilles ( Léon-Paul Fargue, qui poussa le premier recueil de poésies de Drieu, se mue en Lafargue ). Je le souligne à regret, car l’étude elle-même ne manque ni d’intuitions, ni d’érudition, ni même de courage. Combinant l’histoire littéraire à « l’analyse interne », Hideki Yoshizawa ne se laisse pas étourdir par les apparentes contradictions du Drieu des années 1920, capable ainsi de tenir tête à Breton, lors du procès Barrès, tout en partageant son goût de Freud et appliquant, à sa façon, les principes de l’écriture automatique dès État civil (1921), bien que le Verlaine des Confessions y ait sa part. Le surréalisme, Drieu l’aura toujours pratiqué le plus librement du monde. Sa critique d’un certain nihilisme Dada, improductif et éthiquement irresponsable, en le rapprochant de Cocteau, ne l’aura donc pas coupé de Breton et de la nécessité de refonder la vieille Europe, enfin libérée des cadavres de la guerre, du traité de Versailles et des tabous de la Belle Époque. À cet égard, Hideki Yoshizawa fait justice de l’homophobie supposée de Drieu, le seul romancier français de son temps à avoir mis en scène crûment toutes les libidos sans racolage moral d’aucune sorte.

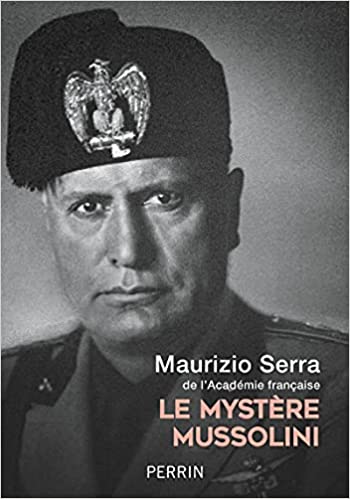

Bien que Drieu « ait manqué de devenir communiste vers 1934 », il ne s’y résoudra jamais, contrairement à Aragon et Malraux. Car le refus de s’encarter n’aura pas empêché le futur ministre de De Gaulle de servir la cause stalinienne, avec beaucoup d’autres, tout au long des années 1930. Dégagé du prestige de ses romans, l’itinéraire politique du premier Malraux offre la parfaite illustration d’un leurre générationnel et circonstanciel, qui fit croire que l’armée rouge nous protègerait d’Hitler. C’était affaire de foi plus que de conviction. Gide, vite détrompé, ne parviendra pas à dégriser son jeune confrère ! La guerre d’Espagne, dont L’Espoir donne une vision euphémisée, ne l’arrache pas non plus à ses illusions téméraires. Trois ans plus tard, Malraux et Aragon ne jugèrent pas utile de dénoncer le pacte Molotov-Ribbentrop, qui déchaîna pourtant le feu de la Wehrmacht sur l’Europe des misérables accords de Munich. De son côté, le Drieu du milieu des années 1930, socialiste devenu fasciste, anti-munichois, estimait que l’Italie de Mussolini et l’Allemagne d’Hitler, malgré de sérieuses réserves, indiquaient une voie possible au mariage souhaitable entre son anti-capitalisme foncier, l’héritage révolutionnaire et l’assurance d’un pouvoir fort dans un cadre national redéfini. Malraux et Drieu, à partir de la fin 1927, devinrent si proches qu’ils ne laissèrent pas la politique les séparer. On peut même parler, avec Jean-Louis Saint-Ygnan, de fascination mutuelle. Chacun reconnut en l’autre la meilleure part de lui-même, culte de l’action et de la noblesse d’âme, haine du vieux monde, glorification de l’art et sens du défi. Dans l’inconscient collectif, Malraux reste cependant le héros, et Drieu le salaud. Saint-Ygnan, excédé par les simplifications de notre mémoire historique et son évolution récente vers le pleurnichard communautariste, opère les rectificatifs qui s’imposent. S’il va trop vite parfois – vision paxtonienne de Vichy – il analyse bien les motivations de Drieu sous l’Occupation, l’inconfort de sa position et rappelle que Malraux, à rebours de ses demi-frères, fut un résistant de la dernière heure. Le panache a toujours été du côté de Drieu, ce que Malraux finit par avouer à Grover et à Gaëtan Picon dans les années 1950. On se plaît à les imaginer tout deux, enfin frères d’armes, boutant les boches hors de France, sous l’informe de la brigade Alsace-Lorraine. Mais Drieu, comme on sait, préféra mourir en réprouvé magnifique. Avant le grand saut, il connut toutefois un moment de grâce, écriture et mental, dont Récit secret distille le trouble.. Son suicide « manqué » – quel mot ! – le remet en selle dès la fin du mois d’août 1944… Quelques jours plus tard, il avoue à l’une de ses maîtresses actives que son « mouvement vers la mort » se nourrit de ce qu’il y a de plus vivant en lui. Ceux qui ont déjà lu Les Mémoires de Dirk Raspe saisiront. Ce « petit roman », selon Drieu, est grand par la puissance littéraire qui s’y confirme, s’y renouvelle, et par l’ambition qui s’y déploie. Son inachèvement ne doit pas nous tromper ; plusieurs fois différé, il ressemble à une décision de romancier maître de son art, et capable de stopper le récit où cela lui chante. En l’état actuel, les trois parties manquantes ne déséquilibrent en rien la beauté du reste. Et la dernière phrase est si fulgurante que Drieu la laissa dormir entre la mi-janvier 1945 et le 13 avril, date où le Journal se referme sur l’annonce d’une reprise proche du roman… Le 15, l’écrivain n’est plus. La rédaction de Dirk Raspe l’aura donc à la fois arraché et préparé à la mort, ce sont ses Mémoires d’outre-tombe et sa Vie de Rancé…

Bien que Drieu « ait manqué de devenir communiste vers 1934 », il ne s’y résoudra jamais, contrairement à Aragon et Malraux. Car le refus de s’encarter n’aura pas empêché le futur ministre de De Gaulle de servir la cause stalinienne, avec beaucoup d’autres, tout au long des années 1930. Dégagé du prestige de ses romans, l’itinéraire politique du premier Malraux offre la parfaite illustration d’un leurre générationnel et circonstanciel, qui fit croire que l’armée rouge nous protègerait d’Hitler. C’était affaire de foi plus que de conviction. Gide, vite détrompé, ne parviendra pas à dégriser son jeune confrère ! La guerre d’Espagne, dont L’Espoir donne une vision euphémisée, ne l’arrache pas non plus à ses illusions téméraires. Trois ans plus tard, Malraux et Aragon ne jugèrent pas utile de dénoncer le pacte Molotov-Ribbentrop, qui déchaîna pourtant le feu de la Wehrmacht sur l’Europe des misérables accords de Munich. De son côté, le Drieu du milieu des années 1930, socialiste devenu fasciste, anti-munichois, estimait que l’Italie de Mussolini et l’Allemagne d’Hitler, malgré de sérieuses réserves, indiquaient une voie possible au mariage souhaitable entre son anti-capitalisme foncier, l’héritage révolutionnaire et l’assurance d’un pouvoir fort dans un cadre national redéfini. Malraux et Drieu, à partir de la fin 1927, devinrent si proches qu’ils ne laissèrent pas la politique les séparer. On peut même parler, avec Jean-Louis Saint-Ygnan, de fascination mutuelle. Chacun reconnut en l’autre la meilleure part de lui-même, culte de l’action et de la noblesse d’âme, haine du vieux monde, glorification de l’art et sens du défi. Dans l’inconscient collectif, Malraux reste cependant le héros, et Drieu le salaud. Saint-Ygnan, excédé par les simplifications de notre mémoire historique et son évolution récente vers le pleurnichard communautariste, opère les rectificatifs qui s’imposent. S’il va trop vite parfois – vision paxtonienne de Vichy – il analyse bien les motivations de Drieu sous l’Occupation, l’inconfort de sa position et rappelle que Malraux, à rebours de ses demi-frères, fut un résistant de la dernière heure. Le panache a toujours été du côté de Drieu, ce que Malraux finit par avouer à Grover et à Gaëtan Picon dans les années 1950. On se plaît à les imaginer tout deux, enfin frères d’armes, boutant les boches hors de France, sous l’informe de la brigade Alsace-Lorraine. Mais Drieu, comme on sait, préféra mourir en réprouvé magnifique. Avant le grand saut, il connut toutefois un moment de grâce, écriture et mental, dont Récit secret distille le trouble.. Son suicide « manqué » – quel mot ! – le remet en selle dès la fin du mois d’août 1944… Quelques jours plus tard, il avoue à l’une de ses maîtresses actives que son « mouvement vers la mort » se nourrit de ce qu’il y a de plus vivant en lui. Ceux qui ont déjà lu Les Mémoires de Dirk Raspe saisiront. Ce « petit roman », selon Drieu, est grand par la puissance littéraire qui s’y confirme, s’y renouvelle, et par l’ambition qui s’y déploie. Son inachèvement ne doit pas nous tromper ; plusieurs fois différé, il ressemble à une décision de romancier maître de son art, et capable de stopper le récit où cela lui chante. En l’état actuel, les trois parties manquantes ne déséquilibrent en rien la beauté du reste. Et la dernière phrase est si fulgurante que Drieu la laissa dormir entre la mi-janvier 1945 et le 13 avril, date où le Journal se referme sur l’annonce d’une reprise proche du roman… Le 15, l’écrivain n’est plus. La rédaction de Dirk Raspe l’aura donc à la fois arraché et préparé à la mort, ce sont ses Mémoires d’outre-tombe et sa Vie de Rancé…

Comme le rappelle Julien Hervier, en tête d’une nouvelle réédition du livre, la passion de l’art et la passion de la vie se ramassent et s’épousent une dernière fois dans une sorte d’hommage à Van Gogh et à la sainteté singulière qu’il incarne. L’écriture de soi va connaître son ultime et plus bel avatar… Drieu avait « découvert » le peintre en 1937, au palais de Tokyo, à la faveur de la mémorable exposition de René Huyghe. Un choc dont l’onde le rattrape en 1944. Mais au lieu de broder sur l’unité du génie et de la folie, il se laisse guider par les « lettres à Théo » et la lumière que jette cette peinture, vraie sous l’excès, sur le siècle des premiers modernes. Un siècle qu’éclairent alors, pour Drieu, le destin abrégé de Rimbaud, le Baudelaire des Litanies de Satan et la riche relation de Van Gogh au monde des putains. À son tour, il s’adresse au siècle de tous les progrès depuis son point aveugle, le mal, le sexe et le salut… Brossant le portrait oblique de Van Gogh, Drieu se surprend à tracer une « nouvelle figure de [sa] liberté », écho à son vieil attachement pour l’écriture automatique, où le sujet se dissout moins qu’il se diffracte. « Découvrir le soi », tel est le principe unificateur d’un roman au style fragmenté, « bloc compact et rugueux » (Hervier), assez rimbaldien pour rappeler la flamme du Jeune Européen, et où l’art le plus tangible, la peinture, annexe la métaphysique la plus exigeante. Car le sens du récit est clair : l’initiation de Dirk Raspe a pour prix l’abandon des fausses valeurs et des déguisements bourgeois. C’est la femme damnée préférée à l’union convenable, c’est Rembrandt et Delacroix préférés à Meissonier, Ziem, De Groux et même Alfred Stevens, qu’il me semble reconnaître derrière ce Stavelot dont Dirk apprécie la compagnie plus que la peinture superficiellement moderne, « timide » et « chaste », avait dit Baudelaire. Le roman inédit de Drieu, hanté par la haute leçon de la chair, fit du bruit en 1966, lors de sa naissance posthume. Le critique Henry Bonnier trouva alors la formule la plus juste pour saluer l’événement : « un jour ou l’autre, il faudra réajuster nos idées sur Drieu la Rochelle et l’on s’apercevra non sans stupeur que […] son œuvre est l’une de celles qui résistent le mieux à l’épreuve du temps. » Stéphane Guégan

Comme le rappelle Julien Hervier, en tête d’une nouvelle réédition du livre, la passion de l’art et la passion de la vie se ramassent et s’épousent une dernière fois dans une sorte d’hommage à Van Gogh et à la sainteté singulière qu’il incarne. L’écriture de soi va connaître son ultime et plus bel avatar… Drieu avait « découvert » le peintre en 1937, au palais de Tokyo, à la faveur de la mémorable exposition de René Huyghe. Un choc dont l’onde le rattrape en 1944. Mais au lieu de broder sur l’unité du génie et de la folie, il se laisse guider par les « lettres à Théo » et la lumière que jette cette peinture, vraie sous l’excès, sur le siècle des premiers modernes. Un siècle qu’éclairent alors, pour Drieu, le destin abrégé de Rimbaud, le Baudelaire des Litanies de Satan et la riche relation de Van Gogh au monde des putains. À son tour, il s’adresse au siècle de tous les progrès depuis son point aveugle, le mal, le sexe et le salut… Brossant le portrait oblique de Van Gogh, Drieu se surprend à tracer une « nouvelle figure de [sa] liberté », écho à son vieil attachement pour l’écriture automatique, où le sujet se dissout moins qu’il se diffracte. « Découvrir le soi », tel est le principe unificateur d’un roman au style fragmenté, « bloc compact et rugueux » (Hervier), assez rimbaldien pour rappeler la flamme du Jeune Européen, et où l’art le plus tangible, la peinture, annexe la métaphysique la plus exigeante. Car le sens du récit est clair : l’initiation de Dirk Raspe a pour prix l’abandon des fausses valeurs et des déguisements bourgeois. C’est la femme damnée préférée à l’union convenable, c’est Rembrandt et Delacroix préférés à Meissonier, Ziem, De Groux et même Alfred Stevens, qu’il me semble reconnaître derrière ce Stavelot dont Dirk apprécie la compagnie plus que la peinture superficiellement moderne, « timide » et « chaste », avait dit Baudelaire. Le roman inédit de Drieu, hanté par la haute leçon de la chair, fit du bruit en 1966, lors de sa naissance posthume. Le critique Henry Bonnier trouva alors la formule la plus juste pour saluer l’événement : « un jour ou l’autre, il faudra réajuster nos idées sur Drieu la Rochelle et l’on s’apercevra non sans stupeur que […] son œuvre est l’une de celles qui résistent le mieux à l’épreuve du temps. » Stéphane Guégan

*Hideki Yoshizawa, Pierre Drieu la Rochelle. Genèse de sa « voix » littéraire (1918-1927), L’Harmattan, 35€

**Jean-Louis Saint-Ygnan, Malraux et Drieu la Rochelle. Amis et adversaires, Ovadia, 20€. On regrette de dire que l’ouvrage affiche un manque de soin éditorial assez gênant, références omises, quelques coquilles et surtout passages répétés

***Pierre Drieu la Rochelle, Les Mémoires de Dirk Raspe, préface de Julien Hervier, RN-Éditions, 18,90€. Cette jeune maison d’édition, au catalogue déjà recommandable, offre à Hervier la possibilité de prolonger sa riche réflexion sur le roman qu’il présentait, en 2012, dans l’édition de La Pléiade. Ce que Dirk Raspe doit au genre du « roman de l’artiste », hérité de Balzac, Gautier, Zola et Huysmans, le retient moins ici que les obsessions propres à Drieu, le sexe et la grâce comme lieux d’une vérité que seul l’art est capable de dire pleinement. Souvenons-nous du Journal, le 28 mars 1940 : « Si l’Eglise n’avait pas les écrivains catholiques que deviendrait-elle ? Ce sont eux maintenant les Pères. Et que furent les Pères, si ce n’est des écrivains ? Je ne parle pas de Mauriac, mais de Claudel, de Bernanos. Qui sait, de Céline ? » Dirk Raspe, autre trait rimbaldien, vise au biblique, non à la prédication.

SAVE THE DATE // 8 décembre 2016, 18:30

SAVE THE DATE // 8 décembre 2016, 18:30

15 mai 1942 : Séguier entre au Louvre! Enrichir les collections à l’heure allemande

Conférence de Stéphane Guégan

Auditorium du Louvre, cycle Les Très Riches Heures du Louvre (programme et tarifs sur le site du musée)

Déserté par ses chefs-d’œuvre ou réduit à stocker les biens juifs en partance vers l’Allemagne, le Louvre des années sombres, dans nos mémoires, reste le musée du vide et de la honte… Or cette image, nourrie de photographies aussi frappantes qu’aveuglantes, doit être discutée aujourd’hui. Il est un autre Louvre que cette grande maison aux salles orphelines, sinistre cimetière d’une défaite acceptée. Sur ordre des forces d’Occupation, qui n’exigent pas le retour des œuvres mises à l’abri, le musée rouvre dès septembre 1940. Mais c’est une peau de chagrin, tout juste bonne à distraire les soldats de la Wehrmacht, qui jouissent de la gratuité… Pour la direction du Louvre, soumise aux demandes contradictoires des Allemands et de Vichy, la marche de manœuvre est étroite, risquée et aléatoire. Elle n’en existe pas moins. Certaines acquisitions, dont le Portrait du Chancelier Séguier de Le Brun, disent une volonté intacte : celle de rendre aux Français un musée enrichi et libre du joug ennemi.

———————————————————————————————————-

LIRA QUI VOUDRA…

Conférence de l’Observatoire de la modernité // Dix phares de la pensée moderne, 2ème partie (sous la direction de Chantal Delsol et Laetitia Strauch-Bonart)

Collège des Bernardins, mercredi 5 octobre 2016.

L’HOMME AUX VALISES PLEINES

« Quelle folie que de vouloir ramer à contre-courant », s’exclamaient Drieu et Berl en février 1927, au milieu du prospectus des Derniers jours, l’éphémère bimensuel politique où cherchait à se définir une nouvelle Europe, sortie du cercle fatal de l’après-guerre, une Europe qui tiendrait de Genève, Moscou et, Rome sans verser dans la dictature… La possibilité d’un socialisme fasciste, et non d’un fascisme socialiste, est déjà en marche. 1934 en sera l’année de cristallisation. Quant au danger de « ramer à contre-courant », certaines personnes présentes ce soir, elles se reconnaitront, savent le risque que l’on court à parler de Drieu en France et, plus encore, à réexaminer la vulgate qui l’enferme dans son solide carcan. Même à s’en tenir aux années d’écriture antérieures à 1934, comme je le ferai ce soir, on s’expose à se voir taxer de révisionnisme, de racisme, voire de pétainisme. J’en ai fait l’expérience à l’occasion des deux livres que j’ai publiés sur l’activité des artistes français sous l’Occupation. Dire qu’on y jouissait d’un contexte de création fort libéral, très éloigné de la situation berlinoise, dire que Picasso ne fut guère inquiété par les Allemands ou qu’il y eut différentes formes de résistance et de patriotisme alors, cela m’a valu les foudres d’une certaine presse et d’une certaine université. L’exemplaire repentance à laquelle nous sommes enjoints aujourd’hui d’obéir chaque jour a accouché d’un déni de l’histoire. Or, c’est l’histoire, la conscience de la relativité des temps et des hommes, l’attention aux circonstances et à la transition des valeurs qui seules permettent d’échapper à « la criminalisation du passé » dont Pierre Nora parlait, en 2008, avec une juste colère. Comprendre le passé pour lui-même, et non l’évaluer selon les critères d’aujourd’hui, tel doit rester le cap, malgré les ravages de cette mauvaise conscience qui pousse à noircir les moments de crise de notre histoire, la Révolution de 1789-93 comme la Commune, la guerre de 14 comme celle de 39-45. Après avoir été « au centre magnétique des attractions et des tentations de [sa] génération » (Mauriac, 1958), Drieu se trouve désormais captif de la régression mémorielle que nous évoquions à l’instant. De surcroit, le soupçon s’aggrave ici d’un déterminisme psychologique étouffant : être et destin pareillement clivés, il est le traître parfait.

Ce géant aux yeux bleus n’aurait accumulé les conquêtes que par haine de soi, selon le mot souvent repris de Sartre, avant de contenter sa féminité profonde et sa virilité défectueuse en embrassant la cause de Doriot, dès 1936, puis celle d’Hitler, après la défaite de juin 1940. Séduisante tant qu’elle colorait ses romans et nouvelles d’une nonchalance et d’une incertitude pleines de charme, la faiblesse congénitale et suicidaire de Drieu l’aurait condamné à se soumettre, sous l’Occupation, à la discipline des forts et au parti des vainqueurs : « Raté sexuel, s’en étonnera-t-on ? Drieu a cherché dans la politique l’ordinaire consolation des mous, tranche L’Encyclopaedia Universalis. Incapable de s’attacher virilement une femme, il se donna fémininement à un parti, le parti qui lui paraissait le plus fort, le plus mâle. » Dans le même esprit, à la suite de Bernard Frank et sa brillante Panoplie littéraire (1958), un certain consensus s’est opéré autour de l’antisémitisme de Drieu, qui renverrait aussi à la détestation de son être propre. Il était normal, dit Frank, qu’un écrivain aussi « enjuivé » que Drieu finît par rejeter cette part de lui-même où s’était logée la décadence des oisifs de l’entre-deux-guerres, décadence dont il aurait eu à cœur de débarrasser la France. L’antisémitisme de Drieu, antisémitisme paradoxal, plus social que racial, appartient donc au domaine déchirures intimes. On le voit, pour la vulgate, le parcours politique découle à la fois de son incapacité à s’aimer et du plaisir presque masochiste à saborder, au profit d’Hitler, son rêve d’un socialisme de droite et d’une Europe au-dessus des nations, apte à contenir l’hégémonie grandissante de la Russie et des Etats-Unis. Le dernier trait de trahison dont on accable Drieu touche à ses choix esthétiques. Le poète néo-futuriste de 1917, l’amateur de Braque et de Picasso, le chantre de Matisse et de Derain, l’ami de La Fresnaye, le compagnon de route des dadaïstes n’a-t-il pas développé après 1934 un anti-modernisme conforme à sa « conversion fasciste » ? Sa délicieuse satire du groupe surréaliste, et non du surréalisme, au cœur de Gilles (1939), confirmerait cette coïncidence historique. Tout, en somme, fait de Drieu l’archétype de la volte-face, le symbole du moderne progressiste, en art et en politique, passé à l’ennemi. Mais ne sommes-nous pas victimes de notre propre tendance aux reconstituions anachroniques et aux oppositions trop lisses ? Il me semble que Drieu a toute légitimité pour « ouvrir » cette série de conférences sur les modernités du XXème siècle.

Derrière ses œillères bien fixées, la perception courante de Drieu s’obstine, de fait, à ignorer sa « vraie nature », sensuelle et changeante, mais aussi sa culture révolutionnaire, son goût du pari pascalien et de l’aventure que devait rester la vie, mais encore ce que Frederic Grover appelait son « impitoyable sincérité » en citant Gaëtan Picon : « [Drieu] n’a jamais pu se mentir, soit en acceptant de faire de sa disponibilité une valeur, soit en se réduisant à une part de lui-même, choisie une fois pour toutes et tenacement approfondie. » Je ne prétends pas le libérer de ce déterminisme, en un soir, je me livrerai donc à de simples remarques, propres à revaloriser, je l’espère, l’œuvre et de l’homme. Une fois n’est pas coutume, parlons d’abord de littérature et de la place qu’on continue à refuser à Drieu parmi les plus authentiques écrivains de son temps. Il va sans dire que le style de Drieu étincelle aussi à travers ses essais politiques et qu’il a même pratiqué le genre, comme Céline le pamphlet, parce qu’il convenait à sa verve percutante autant qu’au souci d’engagement propre aux écrivains de l’entre-deux-guerres. Fictions et essais doivent êtres lus dans le flux qui les suscita. Je voudrais procéder ainsi et m’approcher des tensions de l’écrivain, questionner son questionnement incessant plus que ses contradictions supposées natives ou constitutives. C’est donc en lecteur que je m’avance, non en juge, et encore moins en censeur. L’histoire me semble une meilleure gardienne de la vérité des êtres que la doxa simplificatrice qui poursuit Drieu. « Un collabo dans La Pléiade », titrait je ne sais quel obscur journaliste en 2012. C’est l’esprit des comités d’épuration, dénoncé en 1944-45 par Paulhan, et dont le « retour » confirme la fragmentation communautariste, très actuelle, du devoir de mémoire.

On se gardera donc, pour commencer, de lier fatalement le choix de la collaboration et l’expérience de la guerre de 14-18. Ni les deux premiers recueils de poésie, ni La Comédie de Charleroi, ne chantent platement l’héroïsme de ceux qui se jetèrent au-devant du feu allemand en surmontant l’angoisse d’une mort presque certaine. D’Interrogation et de Fond de cantine, publiés respectivement chez Gallimard en 1917 et 1920, se dégage une ambiguïté volontaire. La lyre que saisit Drieu, en manière de baptême guerrier et littéraire, aura la couleur de la boue, du sang, du sexe et de l’extase sacrée. Thibaudet, dans la NRF d’avril 1920, à propos des récits de guerre, réclamait des «romans de la volonté», non «des romans de la destinée». Drieu avait anticipé ses désirs et tourné sa guerre, action et réflexion, en vers énergiques, nobles et familiers. Il se souviendra, sous l’Occupation, combien il avait peiné à broder «artistement» sur le merveilleux involontaire des orages d’acier, et la folie d’y faire son devoir. Dans une lettre expédiée en juillet 1917 à son ami Jean Boyer, autre héros de la guerre et autre familier de Berl, lettre récemment exhumée par la Revue des deux mondes, Drieu annonçait la parution d’Interrogation chez Gallimard et ajoutait : «Pour moi la guerre m’a profondément labouré. […] J’intitulerai “Cris” ce recueil de chants en prose, car aucune musique ne les enveloppe.» Julien Hervier, qui vient de rééditer le recueil poétique de 1917, a confirmé ce premier titre en sondant les archives Gallimard. Passer de Cris à Interrogation marque le refus d’une littérature purement tripale et instrumentalisée par la propagande de l’après-guerre, plus antigermanique que jamais. Combien de fois ai-je entendu dire que Drieu s’était complu dans l’esthétisation banale ou machiste de la guerre, l’exaltation cocardière, voire la libido de la violence qu’on s’impose et qu’on exerce ? Au contraire, comme le savent ceux qui le lisent, la censure s’émut des pièces qu’elle considéra comme ambigües ou germanophiles…

Après plusieurs campagnes, de la frontière belge aux détroits ottomans en passant par Verdun, après plusieurs blessures graves et comme miraculé, Drieu n’écartait pas ses ennemis du salut « européen » de 1917 : « Ma joie a germé dans votre sang. » Sans gloriole inutile, Interrogation exalte tous les frères d’armes, brisés, cassés par une guerre trop mécanique, mais qui épargna les chefs incompétents et les planqués. Dire la beauté de l’action, où se rachète l’absurdité de cette «comédie» sanglante, lui paraît urgent. Car ce bain de sang possédait sa nécessité imprévue. Précipitant le destin des peuples, vainqueurs et vaincus, elle jette les fondations d’un avenir révolutionné, voire révolutionnaire… Parce que la guerre lui permit de se connaître tout entier, courage et faiblesse, elle devait marquer à jamais les livres et les choix politiques de Drieu. Né en janvier 1893, bercé par la geste napoléonienne et les romans de Paul Adam (qui devaient plaire au jeune Genet), Drieu appartient à cette génération façonnée par l’humiliation de 1870 et le bain de sang de la Commune, l’affaire Dreyfus, la montée des masses, la découverte de Nietzsche, Barrès, Kipling, Darwin, D’Annunzio, Sorel, l’aura de L’Action française, l’agitation et les faillites de la IIIe République, mais aussi la militarisation croissante du régime face aux provocations de l’Allemagne. Au vu de l’évolution de Péguy, on imagine comment l’époque a pu aiguiser l’appétit révolutionnaire des jeunes nationalistes, qui aspirent à bousculer à travers la politique, non seulement les limites étroites de la vie bourgeoise et celles de l’économie capitaliste. Le jeune soldat est aussi un humilié précoce. L’échec aux examens de Sciences Po a été plus que cuisant. Il s’en est ouvert à Colette Jéramec, sa future épouse, qui incarne l’ambition des élites juives, intégrées et converties. La guerre rachète cet échec, elle va le faire homme et écrivain. Le 23 août 1914, c’est «la bataille de Charleroi» où Drieu dit avoir connu l’expérience la plus forte de son existence en sortant de soi. Une expérience double, au demeurant : «Comme j’avais été brave et lâche ce jour-là, copain et lâcheur, dans et hors le sens commun, le sort commun.» Les pertes avaient été lourdes. Le frère de Colette, André Jéramec, dont Drieu dira le courage et le patriotisme en 1934, fait partie des disparus. Durant l’été 1916, convalescent, il fait la connaissance d’Aragon, un ami de Colette. L’ambition littéraire de Drieu peut s’épanouir. Un très étrange poème de lui paraît dès août dans SIC. «Usine = Usine» file la métaphore d’une mécanisation du monde, guerre et production capitaliste, et stigmatise l’aliénation des hommes, soumis à la loi d’airain des capitaines d’entreprises.

Un an plus tard, Interrogation reçoit un accueil très favorable. Les comptes rendus s’égrènent au cours de l’année suivante à propos de ce «petit livre, dur, mystique, tout flamboyant, tout fumant encore de la bataille», qui rappelle à la fois Claudel, Whitman et Lamennais à Fernand Vandérem. Apollinaire lui concède aussi quelques lignes très positives. La recension la plus enflammée revient à Hyacinthe Philouze, plume de L’Europe Nouvelle, proche de l’auteur, et d’autant plus sensible à «l’âme tout entière de la génération qui, au sortir de la tranchée, va façonner le monde nouveau!» Quant à la réaction de Paul Adam, c’est la reconnaissance du vieux professeur d’énergie, heureux de saluer en Drieu un émule de Rimbaud. Vraie crise morale, la guerre de 14 a enterré le patriotisme hérité de 1814 et de 1870 et laissé un vide que la « génération perdue » va devoir combler. Il faudra bien que la République déchue cède la place à une nouvelle organisation politique, économique et sociale, et se dote de nouvelles élites. La boucherie de 14-18 a révélé toute une jeunesse à elle-même, elle a réveillé son sens de l’action après lui avoir fait presque perdre celui de l’obéissance, elle a vérifié ce à quoi Drieu va se tenir : l’histoire se recrée dans la violence, martial ou politique, comme l’art dans le mal assumé. Chance de l’individu moderne, que tout condamne à l’apathie servile, la guerre sonne le sursaut collectif. Tel est, du moins, le credo d’Interrogation et, avec moins de confiance prophétique, de Fond de cantine. Notre époque pardonne à Aragon ce qu’elle reproche à Drieu. Souvenons-nous de Feu de joie, le premier volume de poèmes d’Aragon en septembre 1919. S’ils sont indemnes du moindre héroïsme cocardier, ses poèmes ne pratiquent pas le grisâtre cafardeux ou contrit : « Le masque du second degré à la fois nargue la guerre haïssable et avoue l’exaltation vécue » (Lionel Follet). Aragon rend compte, en 1920, de Fond de cantine, et prise le mélange d’électricité sexuelle et de désespérance racée : « Nous avons aimé la guerre comme une négresse. »

Drieu est alors devenu un solide compagnon des futurs surréalistes. Alimenté par l’argent d’une épouse qu’il délaisse, son libertinage ne connaît aucune borne : sexe et alcool, adultères et bordel, remplissent sa vie et bientôt ses nouvelles et romans d’un aristocratisme libertin qui rend un son net et franc. Il a frappé Mauriac, toujours lui, et Colette, autant que la critique qui va le suivre au cours des années qu’on dit folles. Aragon, Breton et Drieu se voient au café ou se croisent aux vernissages où fourmillent le ban et l’arrière-ban de Dada, comme l’exposition Picabia de décembre 1920, galerie La Cible. Son premier récit autobiographique, Etat civil (Gallimard, 1921) porte l’empreinte, encore discrète, de la camaraderie dadaïste, mâtinée de freudisme et de jalousie galopante : à Colette Jéramec, qui en suit le difficile accouchement, Drieu dit vouloir électriser le style classique par l’énergie du sport, ce dernier salut des sociétés avachies : « Voilà : il faut percuter et non suggérer. » Issue du libertinage de bon ton, l’écriture de Drieu mêle phrases heurtées et images sidérantes, accélérations et coupures, cynisme et désinvolture, sadisme et masochisme, pétrarquisme et sexualité directe. Derrière le cri d’alarme que lui inspire la dénatalisation française, au regard des chiffres de l’Allemagne, Mesures de la France (1922) intègre résolument la leçon de l’écriture automatique, telle que Breton et Soupault l’expérimentent. Plainte contre inconnu (1924) et L’Homme couvert de femmes (1925), dédié à Aragon, respirent une liberté sexuelle, qui est la réponse de Drieu au « dérèglement des sens » rimbaldien que préconisent les surréalistes. Du premier, on cite surtout La Valise vide, joli brouillon du Feu follet. En août 1923, quelques mois après que les surréalistes eurent salué l’assassinat du monarchiste Maurice Plateau, Drieu avait lancé sa première bombe à leur endroit. La Valise vide, publiée par la N.R.F. et dédiée à Eluard, peint en noir l’infortuné Jacques Rigaut, l’un des noceurs du groupe Dada, toujours à court de femmes, d’argent et de drogue, époux malheureux, écrivain stérile, amant à éclipses…

La nouvelle de Drieu choqua. C’est qu’elle ne triche guère et dissèque. Jacques-Emile Blanche, pâle héritier du grand Manet, portraitiste de Drieu, joue aux vierges effarouchées lorsqu’il écrit, sous l’émotion, à Mauriac : « Je n’ai jamais lu quelque chose de plus répugnant – car c’est très juste et absolument injuste à la fois. » Rigaut flirta encore quelques années avec le vide, la poisse et l’impuissance littéraire, avant de se tuer. Cette mort inspira à Drieu un Adieu à Gonzague qui n’adoucit guère les rosseries de La Valise vide. Il en fallait sans doute plus pour faire voler en éclat cette société de jeunes jouisseurs artificiellement déclassés, et unis par l’amitié autant que par l’émulation et les rivalités amoureuses auxquelles allaient s’ajouter le différend politique que créerait le ralliement progressif d’Aragon et Breton au parti communiste. Drieu, on le sait, cherche à les détourner de cette alliance contre-nature, dès l’été 1925, avec la complicité de Jean Paulhan. La correspondance de celui-ci montre suffisamment qu’ils font cause commune contre la dérive communisante du groupe surréaliste et leur rhétorique de l’abjection, où la haine sans nuances de l’Occident inaugure une détestation dont nous mesurons aujourd’hui les dégâts. « La véritable erreur des surréalistes », l’article que Drieu donne à la NRF d’août 1925, doit se lire comme une lettre ouverte à Aragon. De son propre aveu, Aragon dépassera les bornes en répondant à Drieu. Il y eut toujours de l’amant meurtri ou frustré dans les ruades du futur romancier d’Aurélien ! Lionel Follet, dont les travaux ont été décisifs sur ce point d’abcès, rappelle qu’Aragon vit alors une liaison, à la fois passionnée et blessante, avec Eyre de Lanux, femme mariée, qui avait été la maîtresse de Drieu et qui ne se console pas de leur séparation dans les bras d’Aragon. Le 7 septembre 1925, ce dernier écrit à Breton : « Il paraît que Drieu n’avait jamais envisagé que son article pût le brouiller avec moi. Faut-il que chacun me connaisse mal. »

Au contraire, Drieu le connaissait trop bien. Et l’alignement d’Aragon sur les positions de l’IC et du PCF ne pouvait aboutir, sous la gloire et la richesse, qu’au terrorisme et au sacrifice de soi… S’il a toujours excellé au jeu de massacre, culbutant pêle-mêle les notables hypocrites et les intellectuels inconséquents, Drieu n’est jamais aussi bon que lorsqu’il épingle ses propres velléités de héros endormi par l’argent et le sexe. Et à ce compte-là, la concision cruelle de Blèche, en 1927, se révèle plus blessante que la saga noircie des siens dans Rêveuse bourgeoisie. Il y avait du Juvénal en lui, mais un Juvénal qui ne s’épargnerait pas lui-même. Le personnage principal de Blèche joue les catholiques fervents pour la galerie, c’est un sauteur sans talent ; quant à Alain, l’homme des addictions et des illusions stériles du Feu follet, il promène le deuil de ses leurres et le déclin de sa jeunesse avant de « se heurter » à son revolver… Une chute sans rédemption ni explication. Les jeunes Sartre et Camus en prendront de la graine. Le Feu follet reste le diamant noir de la décennie. En 1931, Drieu y solde une dernière fois son éloignement définitif du groupe surréaliste. Le suicide de Rigaut, dans la grande tradition des « maudits », a beaucoup troublé Drieu. Cette mort s’adresse au petit cénacle des jouisseurs et demi-écrivains dans l’effervescence desquels Drieu a frayé. Valaient-ils mieux que le défunt ? On ne peut pas s’empêcher d’y entendre la voix du soupçon, cette mauvaise conscience qui aura empoisonné la vie de Drieu, mais sauvé son œuvre. Ce « mythomane à rebours » (Bernard Frank) a préféré plonger le fer plus profond, à la manière du bourreau de Baudelaire, plaie et couteau. Grover avait très bien vu la prégnance des Fleurs du mal chez Drieu. On ne quitte pas Baudelaire en retrouvant l’espace des écrits politiques. Drieu renoue, en effet, avec eux au moment où il croise le fer avec Aragon.

Publiés tous deux en 1927, La Suite dans les idées et Le Jeune Européen, par leur lente élaboration, remonte à ces années de bascule progressive, de ressaisissement, les années 1924-1925, ainsi que l’enregistrera la première page du génial Intermède romain en 1943. En ce milieu des années 1920, Drieu, devenu un pilier de dancings et de cafés à Américaines, prend conscience que la fuite dans les plaisirs n’aura qu’un temps. Don Juan insatiable, mais «tête politique », il ne peut abandonner le soldat de Charleroi au stupre des années folles. Peu convaincu par Mussolini, trop nationaliste, lucide quant à Moscou, et refusant de suivre Aragon sur la pente du léninisme, il publie donc, coup sur coup, La Suite dans les idées et Le Jeune Européen. Balançant de la confession intime à la réflexion globale, La Suite dans les idées appartient à ces objets indéfinissables chers à Drieu, à cette « indéfinition générique » où Jean-François Louette a vu un trait et un charme de l’écrivain rétif aux définitions asséchantes. Fait de bribes échouées depuis 1917, poèmes et récits courts, le premier volume n’a pas convaincu Gallimard, auquel Drieu avait tenté de le vendre dès 1925. Ce décousu ne doit pas abuser et Julien Hervier donne la clef de l’étrange bouquet en rapprochant son Préambule de l’adresse liminaire des Fleurs du mal. La recherche du plaisir ne saurait dédouaner les jouisseurs d’agir sur le monde environnant et d’interroger le sens de leur vie de débauches. Drieu lance ainsi à son lecteur : « Et tu pourras toujours dire que, dans ce fatras, tu ne t’es pas reconnu. »

La Suite dans les idées peint en tons crus et drôles, cruellement drôles, la difficulté de s’arracher aux délices de Capoue pour la jeunesse des bistrots et des boîtes, où les jeunes surréalistes ne sont pas les derniers à s’étourdir. A cet étourdissement généralisé, à ces femmes affranchies et qui éclatent de « toute leur fureur sexuelle » aux terrasses des cafés, Drieu ne jette pas la pierre, il en fut, il en est encore un peu… Son besoin d’autre chose n’en est que plus impérieux et se fait entendre, en 1927 toujours, des lecteurs du Jeune Européen. « Rêveries lyriques sur l’état de notre civilisation », ce grand livre passablement occulté attrape la décomposition contemporaine au filet de son étrange alliage. Dédié à Breton, il cite Le Paysan de Paris d’Aragon en tête de sa seconde partie, où le music-hall et les divers attraits du merveilleux populaire illustrent « le tragique moderne » des surréalistes avec lesquels Drieu n’a donc pas rompu en tout. Il redit, par contre, « l’affreuse déconvenue » que la Russie soviétique lui a causée, il le redit en admirateur trompé de l’autre choc de 1917. Il lui semble, d’ailleurs, que l’actualité voit triompher les fausses valeurs, les engagements frelatés, l’imposture des mots dévoyés… De même que la supposée victoire du prolétariat masque celle du machinisme et de la servitude d’Etat, l’époque entière glisse vers le règne de la duperie, surtout en France. Où trouver la force d’un changement authentique ? Comment réveiller les appétits du fantassin devant lequel l’Europe déroulait un rêve de fraternité par-dessus les clivages, les classes et les frontières ? Ce fut l’interrogation de 1927 ! Interrogation dont on ne peut dissocier sa rencontre de Malraux, qui remplace aussitôt Aragon dans le cœur et l’esprit de Drieu.

En 1928, avec Genève ou Moscou, il prend les hauteurs et le grand style d’un Talleyrand des temps modernes pour juger du « monde qui change » et donner un sens plus net à sa conduite et à sa littérature, le clerc et le guerrier, un guerrier encore pacifique, ne se séparant plus. Le manque d’imagination qui serait le sien, avoue-t-il à son lecteur, lui impose de tirer sa matière du présent et de ce présent déboussolé et inquiétant propre à cette Europe du près-krach où l’Allemagne cherche un second souffle : « je suis de ceux-là qui dans une génération font la liaison, à leurs risques et périls, entre la Cité et l’Esprit. Jetez-moi la pierre, si vous ne tirez de moi aucun profit. » Peu d’écrivains eussent été capables alors d’alterner, à la manière de Genève ou Moscou, « les digressions séduisantes » (Grover) et un programme qui ne visait à réformer le capitalisme et liquider toute forme de nationalisme, au nom de la paix et d’une Europe régénérée ? Plus que jamais, persister dans la vieille politique aboutirait au second suicide de l’Europe. Mais à transgresser la logique des partis, Drieu risquait de n’être compris d’aucun, et de ne plaire qu’aux aventuriers de la pensée : Genève ou Moscou sera ainsi soutenu, à sa sortie, par Léon Blum et Jacques Benoist-Méchin, l’homme clef du Front Populaire et l’une des grandes figures de la Collaboration. L’un et l’autre, à la veille du krach de Wall Street, partagent le diagnostic lucide de Drieu : l’avenir de l’Europe est conditionné par sa réorganisation économique. Aider l’Allemagne des années 1920 à surmonter le coût de sa défaite leur semble de meilleure politique, dans la perspective d’une Europe tenaillée par la Russie et l’Amérique, que l’acharnement cocardier de courte portée.

L’Europe contre les patries, en 1931, exhorte les Allemands, en bonne logique, à un effort symétrique : l’Europe ne se fera pas sans eux et leur propre renoncement au nationalisme étroit qui s’est réveillé, et pousse le parti nazi vers le pouvoir. Le livre contiendrait « le vrai sentiment de mon âme », note le Journal de Drieu, en mai 1942, à l’heure où il se dit avoir surmonté « les vérités contradictoires de son moi » : « L’agonie de la France, je l’ai vécue en 1918. Depuis, j’ai dépassé du fond de mon esprit et de mon cœur le moment du nationalisme. » De L’Europe contre les patries à Socialisme fasciste, de 1931 à 1934, il n’y a qu’un pas. C’est que le temps historique connaît alors un de ces coups d’accélérateur qui précipitent soudainement l’histoire des peuples. Socialisme fasciste, bien que son titre prête aujourd’hui à confusion, parait chez Gallimard, sans encombre particulière. L’Europe retient son souffle depuis l’accession d’Hitler au poste de chancelier d’Allemagne et la nouvelle donne politique pousse éditeurs et observateurs de toute nature à l’affronter. Depuis 1932 et l’Affaire Aragon, à la suite de la parution de Front rouge, l’intelligentsia parisienne se déchire de plus belle. L’appel au meurtre n’est plus une posture dadaïste, Aragon en fait le levier de la lutte des classes, version Moscou. Prêt à durcir aussi le ton, Drieu découvre l’Argentine en 1932, rencontre Borges et se passionne pour l’histoire de l’Amérique du Sud, si riche en révolutionnaires et dictateurs. Il sait déjà que la différence est souvent mince. Lors de cette tournée sud-américaine de conférences, un motif prévaut, celui de l’opposition communisme / fascisme où se joue, il en est convaincu, le sort du monde occidental. Prendre parti devient une des obsessions déclarées.

Durant l’hiver 1932-33, sous la nécessité de connaître ses ennemis, il assiste à un meeting du comité Amsterdam-Pleyel, avant de s’engager aux côtés de son ami Gaston Bergery, qui fonde en mai 1933 Front commun, parti auquel se rallient des socialistes, des radicaux et des dissidents du PCF. « Ce fut probablement, dans le panorama de la Troisième République, la tentative la plus audacieuse de dépasser la dichotomie droite-gauche », écrit Maurizio Serra, tentative qui intéresse Drieu, longtemps fasciné par Bergery, auquel est dédié L’Europe contre les patries. Notons, au passage, afin de souligner la différence entre ces deux hommes flamboyants, que Bergery poussa le projet de rapprochement avec l’Allemagne, dans le but d’éviter une nouvelle guerre, jusqu’à approuver les futurs accords de Munich. Pas Drieu. Du reste, ses deux grands livres de 1934, La Comédie de Charleroi et Socialisme fasciste, parus de part et d’autre de l’embrasement contagieux du 6 février, montrent que Drieu n’a ni tout à fait renoncé à son attachement viscéral à la France, ni tout à fait tué en lui le jouisseur non encarté. Sa sensualité fondamentale et son individualisme foncier l’empêcheront de se donner complètement à la discipline des partis et à l’idéologie du chef qu’il n’exaltera jamais que de manière ambivalente. Certains y voient une faiblesse, j’y verrais plutôt le signe de son obsession à réconcilier dandysme et nouveau pacte social. A cet égard, Socialisme fasciste, contre Marx et le marxisme, nie la lutte des classes et les classes elles-mêmes, réclame une nouvelle alliance entre la politique d’en-haut et le peuple d’en-bas. C’est de leur divorce qu’agonise la IIIe République, dont les intrigues font le jeu des extrêmes en prétendant sauver les valeurs sacrées du pays. Pour l’heure, les fascismes n’offrent à son idéal qu’une méthode, non un programme. « J’accueille toutes les idées en vue de les corriger l’une par l’autre, écrit Drieu ; je ne crois en effet à leur fécondité que dans leur incidence possible avec le plan politique. » On comprend que Socialisme fasciste ait pu enthousiasmer un Brice Parain, déçu communisme et prêt à de nouvelles configurations. Mais il n’y a pas lieu de s’étonner que Drieu se soit gardé de dire sa flamme envers Hitler dès 1934. En janvier de cette année, il avait découvert la nouvelle Allemagne. Or, et il l’écrit dans la NRF à chaud, son bilan est loin d’être positif : racisme, statisme, bellicisme, impérialisme. Que Drieu en soit arrivé à faire taire, en partie, ces terribles réserves, c’est une autre histoire. Stéphane Guégan

Mes remerciements à Chantal Delsol, Laetitia Strauch-Bonart, Martine Picon, Julien Hervier et Gilbert Comte.