Les journaux intimes sont la bénédiction de l’historien et le bonheur de quiconque veut forcer le secret des dieux. Ou l’esprit des morts. Vous qui avez adoré le témoignage (à chaud) de Jean Guéhenno, Jean Grenier, Jacques Lemarchand ou Drieu sur les années de l’Occupation, Maurice Garçon est votre homme. Peintre raté mais écrivain de race, il signe un panorama terriblement vivant et ouvert de cette « sale époque ».

La star du barreau de Paris ne laisse rien échapper des remous politiques et des incertitudes d’une France plus déchirée que jamais. Son acuité d’analyse n’épargne pas plus la bassesse des uns que la noblesse des autres. Aucun manichéisme pourtant. Sans doute l’expérience des cours de justice, douloureuse après juin 1940 tant leur indépendance est remise en cause, fait-elle de Garçon un observateur impartial. C’est le type même du sceptique généreux. La vérité lui est une religion. Né en 1889, acquis aux valeurs de la IIIe République et au patriotisme d’un Renan, lecteur de Jules Vallès et d’Anatole France, il aura échappé à l’attrait de Barrès et de Maurras. Une fois la drôle de guerre déclenchée, il s’indigne des reculades en série du haut commandement militaire et déjà de la propagande des médias officiels. Auparavant il avait séjourné en Allemagne et exprimé sa détestation du racisme hitlérien. Et pourtant, comme il l’avoue, le philosémitisme n’est pas son fort. Son Journal contient maintes références aux émigrés qui sentent « le ghetto » et à la surreprésentation des Juifs dans l’appareil d’État et les sphères économiques, cinéma compris. C’est pourtant le pourfendeur de Léon Blum qui va vite renoncer à son éphémère maréchalisme, stigmatiser le double jeu de Vichy, la persécution honteuse des Juifs et dire leur fait à tous ceux, collabos de cœur ou de circonstances, qui plient devant l’Allemagne. Peu importe que le programme de ses ennemis lui paraisse offrir des options recevables et promettre un redressement nécessaire, son être profond ne peut se résoudre à accepter l’oppression nazie. En outre, se pose le problème du personnel de la Révolution nationale, que Garçon s’efforce de juger avec équité. Xavier Vallat, aux Questions juives, lui semble autrement plus respectable et mesuré que cette « brute » de Darquier de Pellepoix.

La star du barreau de Paris ne laisse rien échapper des remous politiques et des incertitudes d’une France plus déchirée que jamais. Son acuité d’analyse n’épargne pas plus la bassesse des uns que la noblesse des autres. Aucun manichéisme pourtant. Sans doute l’expérience des cours de justice, douloureuse après juin 1940 tant leur indépendance est remise en cause, fait-elle de Garçon un observateur impartial. C’est le type même du sceptique généreux. La vérité lui est une religion. Né en 1889, acquis aux valeurs de la IIIe République et au patriotisme d’un Renan, lecteur de Jules Vallès et d’Anatole France, il aura échappé à l’attrait de Barrès et de Maurras. Une fois la drôle de guerre déclenchée, il s’indigne des reculades en série du haut commandement militaire et déjà de la propagande des médias officiels. Auparavant il avait séjourné en Allemagne et exprimé sa détestation du racisme hitlérien. Et pourtant, comme il l’avoue, le philosémitisme n’est pas son fort. Son Journal contient maintes références aux émigrés qui sentent « le ghetto » et à la surreprésentation des Juifs dans l’appareil d’État et les sphères économiques, cinéma compris. C’est pourtant le pourfendeur de Léon Blum qui va vite renoncer à son éphémère maréchalisme, stigmatiser le double jeu de Vichy, la persécution honteuse des Juifs et dire leur fait à tous ceux, collabos de cœur ou de circonstances, qui plient devant l’Allemagne. Peu importe que le programme de ses ennemis lui paraisse offrir des options recevables et promettre un redressement nécessaire, son être profond ne peut se résoudre à accepter l’oppression nazie. En outre, se pose le problème du personnel de la Révolution nationale, que Garçon s’efforce de juger avec équité. Xavier Vallat, aux Questions juives, lui semble autrement plus respectable et mesuré que cette « brute » de Darquier de Pellepoix.

Pétain lui sort vite des yeux et des oreilles. De plus, le grand soldat de 14-18 n’a pas plus anticipé la blitzkrieg qu’il n’est armé pour lutter contre les exigences toujours plus monstrueuses d’Hitler. Garçon parle du pillage réglé de son pays, des pénuries, de la terreur grandissante qui s’exerce sur les individus et la servilité des fonctionnaires. Tout lui est matière à réflexions nettes et propos acerbes, l’Académie à laquelle il se prépare et dont il dit les divisions (le clan Abel Bonnard versus le clan Mauriac dont il est), le milieu des écrivains entre son cher Léautaud et Paulhan qui lui parle dès 1943 des velléités suicidaires de Drieu (avec un sourire de trop), les zazous, les éditeurs aux ordres ou encore les peintres. Avec Braque, content de ne pas avoir eu à refuser le « voyage » de l’hiver 1941, Garçon s’entretient du front russe, qui les remplit d’espoir tous deux. Laurencin qu’il voit beaucoup lui apparaît aussi sotte que pro-allemande et antisémite. Mais c’est à Picasso qu’il réserve une page d’anthologie, à l’occasion du Salon d’automne de la Libération. Pris à parti par des opposants à son art et à sa récente adhésion au PCF, les tableaux de l’homme de Guernica sont exposés sous bonne garde. Garçon les juge grotesques. Il revient sur les peintres qui avaient pris le train en octobre/novembre 1941, Derain comme Vlaminck : « À l’époque, je les ai jugés sévèrement et aujourd’hui, je continue à réprouver leur attitude. Mais de là à les arrêter et à les empêcher de peindre, il y a un abîme que Picasso a comblé allègrement. Il se débarrasse de la concurrence et fait le démagogue. » Du pur Garçon, direct et drôle. On ajoutera que l’annotation de Pascal Fouché et Pascale Froment décuple la richesse de ce bijou aux facettes saisissantes.

Pétain lui sort vite des yeux et des oreilles. De plus, le grand soldat de 14-18 n’a pas plus anticipé la blitzkrieg qu’il n’est armé pour lutter contre les exigences toujours plus monstrueuses d’Hitler. Garçon parle du pillage réglé de son pays, des pénuries, de la terreur grandissante qui s’exerce sur les individus et la servilité des fonctionnaires. Tout lui est matière à réflexions nettes et propos acerbes, l’Académie à laquelle il se prépare et dont il dit les divisions (le clan Abel Bonnard versus le clan Mauriac dont il est), le milieu des écrivains entre son cher Léautaud et Paulhan qui lui parle dès 1943 des velléités suicidaires de Drieu (avec un sourire de trop), les zazous, les éditeurs aux ordres ou encore les peintres. Avec Braque, content de ne pas avoir eu à refuser le « voyage » de l’hiver 1941, Garçon s’entretient du front russe, qui les remplit d’espoir tous deux. Laurencin qu’il voit beaucoup lui apparaît aussi sotte que pro-allemande et antisémite. Mais c’est à Picasso qu’il réserve une page d’anthologie, à l’occasion du Salon d’automne de la Libération. Pris à parti par des opposants à son art et à sa récente adhésion au PCF, les tableaux de l’homme de Guernica sont exposés sous bonne garde. Garçon les juge grotesques. Il revient sur les peintres qui avaient pris le train en octobre/novembre 1941, Derain comme Vlaminck : « À l’époque, je les ai jugés sévèrement et aujourd’hui, je continue à réprouver leur attitude. Mais de là à les arrêter et à les empêcher de peindre, il y a un abîme que Picasso a comblé allègrement. Il se débarrasse de la concurrence et fait le démagogue. » Du pur Garçon, direct et drôle. On ajoutera que l’annotation de Pascal Fouché et Pascale Froment décuple la richesse de ce bijou aux facettes saisissantes.

Stéphane Guégan.

*Maurice Garçon, de l’Académie française, Journal (1939-1945), édition établie, présentée et annotée par Pascal Fouché et Pascale Froment, 35 €

A lire aussi…

Il fallait bien que nous parvenions un jour à varier d’optique sur les années sombres. Pour l’heure, il est vrai, ce changement reste la propriété presque exclusive des vrais historiens, ceux qui refusent d’écrire à la lumière d’un récit mille fois ressassé. Mais le grand nombre, plus perméable aux médias qu’aux experts, à l’émotion qu’à la réflexion, à l’indignation rétrospective qu’à la part d’ambiguïté de tout moment historique, a encore du chemin à faire pour se débarrasser des poncifs et légendes qui courent encore sur Pétain, Vichy, la Résistance, la Collaboration, le sort des Juifs ou – débat actuel – les bombardements alliés, pas toujours justifiés, et qui firent 60 000 victimes parmi les civils (Bonnard peste à leur sujet dans sa correspondance avec Matisse). Par comparaison, 80 000 Juifs, essentiellement « étrangers », meurent en déportation. Certes, les chiffres ne sauraient parler en dehors des faits qu’ils éclairent. Mais ce dernier exemple, mis en lumière lors du 70e anniversaire du débarquement, signale les blocages qui entravent encore le travail des chercheurs. L’époque saigne toujours. Personne ne le sait mieux que Michèle Cointet, admirable historienne dont l’Académie française a couronné plusieurs livres, et qui a labouré l’époque en tout sens avant cette précieuse et courageuse synthèse. Avec une belle fermeté de plume, elle se glisse dans les faux-semblants et les non-dits de son sujet, le plus vulnérable aux raccourcis héroïques ou diaboliques. Si Reynaud ne fut pas Clemenceau à l’heure de la percée allemande du printemps 40, Pétain ne fut pas Hitler, ni Laval Himmler… Un abus de langage assez courant fait parler de totalitarisme à propos de tout, et confondre, en particulier, Vichy et l’Allemagne nazie. De même, dénoncer la collaboration et l’antisémitisme d’État ne devrait pas conduire à en ignorer les paradoxes et la complexité dérangeante (on lira, en dernier lieu, Eric Zemmour sur ce point). Que penser, nous dit encore Michèle Cointet, de ces malades mentaux qu’on laissa mourir faute de maîtriser un ravitaillement pourtant organisé, ou du million de prisonniers français abandonnés à leur destin douteux, en Allemagne, après le débarquement, ou encore de la bavure de Tulle qui causa la mort d’une centaine d’innocents, immolés à la fausse bravoure d’un chef de maquis inconséquent. Oui, secrets et mystères continuent à proliférer. Ce livre nous aide à nous en libérer. SG // Michèle Cointet, Secrets et mystères de la France occupée, Fayard, 22€

Il fallait bien que nous parvenions un jour à varier d’optique sur les années sombres. Pour l’heure, il est vrai, ce changement reste la propriété presque exclusive des vrais historiens, ceux qui refusent d’écrire à la lumière d’un récit mille fois ressassé. Mais le grand nombre, plus perméable aux médias qu’aux experts, à l’émotion qu’à la réflexion, à l’indignation rétrospective qu’à la part d’ambiguïté de tout moment historique, a encore du chemin à faire pour se débarrasser des poncifs et légendes qui courent encore sur Pétain, Vichy, la Résistance, la Collaboration, le sort des Juifs ou – débat actuel – les bombardements alliés, pas toujours justifiés, et qui firent 60 000 victimes parmi les civils (Bonnard peste à leur sujet dans sa correspondance avec Matisse). Par comparaison, 80 000 Juifs, essentiellement « étrangers », meurent en déportation. Certes, les chiffres ne sauraient parler en dehors des faits qu’ils éclairent. Mais ce dernier exemple, mis en lumière lors du 70e anniversaire du débarquement, signale les blocages qui entravent encore le travail des chercheurs. L’époque saigne toujours. Personne ne le sait mieux que Michèle Cointet, admirable historienne dont l’Académie française a couronné plusieurs livres, et qui a labouré l’époque en tout sens avant cette précieuse et courageuse synthèse. Avec une belle fermeté de plume, elle se glisse dans les faux-semblants et les non-dits de son sujet, le plus vulnérable aux raccourcis héroïques ou diaboliques. Si Reynaud ne fut pas Clemenceau à l’heure de la percée allemande du printemps 40, Pétain ne fut pas Hitler, ni Laval Himmler… Un abus de langage assez courant fait parler de totalitarisme à propos de tout, et confondre, en particulier, Vichy et l’Allemagne nazie. De même, dénoncer la collaboration et l’antisémitisme d’État ne devrait pas conduire à en ignorer les paradoxes et la complexité dérangeante (on lira, en dernier lieu, Eric Zemmour sur ce point). Que penser, nous dit encore Michèle Cointet, de ces malades mentaux qu’on laissa mourir faute de maîtriser un ravitaillement pourtant organisé, ou du million de prisonniers français abandonnés à leur destin douteux, en Allemagne, après le débarquement, ou encore de la bavure de Tulle qui causa la mort d’une centaine d’innocents, immolés à la fausse bravoure d’un chef de maquis inconséquent. Oui, secrets et mystères continuent à proliférer. Ce livre nous aide à nous en libérer. SG // Michèle Cointet, Secrets et mystères de la France occupée, Fayard, 22€

Indisponible depuis 1945, Le Temps des assassins nous est enfin rendu. Sous ce titre emprunté à Rimbaud, et qui sent la révolte dont il se sera toujours dit « comptable », Philippe Soupault publia en quelque sorte son Claude Gueux, à la différence près que Victor Hugo n’avait pas tâté de la prison, en 1834, avant d’en dénoncer la cruauté et l’arbitraire. Soupault, si. Le 12 mars 1942, à Tunis, il est arrêté par la police de Vichy pour avoir fourni aux ennemis de la France des documents intéressant la défense nationale. L’argument, fallacieux, n’est qu’un prétexte pour mettre à l’ombre un personnage suspect. En Tunisie, où il travaillait depuis 1938, Soupault passa vite pour une forte tête. Surréaliste de la premier heure, journaliste de gauche autant que réfractaire au communisme, l’homme des Champs magnétiques inquiète une administration d’autant plus zélée que le vent commence à tourner. Le portrait qu’en donne le livre se veut sans appel. On lira notamment les pages terribles sur Tixier-Vignancour dont les mœurs et l’alcoolisme cadraient peu avec le redressement du pays qu’il prétendait servir. Mais la dénonciation de ses bourreaux ne fait pas tout : Soupault, en vieil adepte du rêve éveillé, nous confronte, par devoir de mémoire, à la vie diurne et nocturne des prisonniers, chacun brossé dans sa vérité et son destin, mais tous privés de cette liberté qu’on ne saurait « comprendre » qu’au moment où l’on en est privé. Délires et cauchemars étaient fréquents dans les cellules de la honte et de la peur. On s’en échappait comme on pouvait… Le Temps des assassins est paru, en 1945, à New York. L’Amérique, qu’il connaissait bien, avait tendu des mains pleines au poète globe-trotter, quelques jours avant l’arrivée de Rommel. SG // Philippe Soupault, Le Temps des assassins, L’Imaginaire, Gallimard, 14,50€

Indisponible depuis 1945, Le Temps des assassins nous est enfin rendu. Sous ce titre emprunté à Rimbaud, et qui sent la révolte dont il se sera toujours dit « comptable », Philippe Soupault publia en quelque sorte son Claude Gueux, à la différence près que Victor Hugo n’avait pas tâté de la prison, en 1834, avant d’en dénoncer la cruauté et l’arbitraire. Soupault, si. Le 12 mars 1942, à Tunis, il est arrêté par la police de Vichy pour avoir fourni aux ennemis de la France des documents intéressant la défense nationale. L’argument, fallacieux, n’est qu’un prétexte pour mettre à l’ombre un personnage suspect. En Tunisie, où il travaillait depuis 1938, Soupault passa vite pour une forte tête. Surréaliste de la premier heure, journaliste de gauche autant que réfractaire au communisme, l’homme des Champs magnétiques inquiète une administration d’autant plus zélée que le vent commence à tourner. Le portrait qu’en donne le livre se veut sans appel. On lira notamment les pages terribles sur Tixier-Vignancour dont les mœurs et l’alcoolisme cadraient peu avec le redressement du pays qu’il prétendait servir. Mais la dénonciation de ses bourreaux ne fait pas tout : Soupault, en vieil adepte du rêve éveillé, nous confronte, par devoir de mémoire, à la vie diurne et nocturne des prisonniers, chacun brossé dans sa vérité et son destin, mais tous privés de cette liberté qu’on ne saurait « comprendre » qu’au moment où l’on en est privé. Délires et cauchemars étaient fréquents dans les cellules de la honte et de la peur. On s’en échappait comme on pouvait… Le Temps des assassins est paru, en 1945, à New York. L’Amérique, qu’il connaissait bien, avait tendu des mains pleines au poète globe-trotter, quelques jours avant l’arrivée de Rommel. SG // Philippe Soupault, Le Temps des assassins, L’Imaginaire, Gallimard, 14,50€

Un Juif pétainiste : la formule a longtemps collé aux basques d’Emmanuel Berl, resté fidèle à Drieu au-delà de sa mort et parlant encore de l’antisémitisme, dans les années 1950, avec un sens de la nuance, et donc de l’histoire, qui s’est perdu. Notre génération l’a redécouvert en 1976 à la sortie d’Interrogatoire, où le jeune Modiano s’étonne des choix de vie du vieux séducteur, peu enclin à la palinodie. Évidemment, au regard d’une époque marquée par le film d’Ophuls et le livre de Paxton, il y avait lieu d’interroger, à nouveaux frais, ce passé qui ne passait pas. On comprenait, avec Modiano, que les choses n’avaient pas été si simples et que Berl n’avait pas choisi d’incarner les contradictions, les hésitations et les erreurs de la France occupée par hasard. Henry Raczymow, reprenant l’enquête après d’autres, avoue lui aussi ne pas toujours comprendre. Cela le rend prudent, même au sujet de l’espèce de psychanalyse qu’il applique à cet homme dont l’irrésolution serait liée au roman familial, des parents morts trop tôt, une mère le vouant à un rôle qu’il ne voulait pas jouer et le condamnant à une forme de culpabilité infinie, des origines trop bourgeoises, celles des notables juifs de Passy et Neuilly, juifs mais athées, voire peu sionistes par amour de la France. On sait aussi que Berl, héros de 14-18 et grand noceur des années 20 aux côtés de Drieu et d’Aragon, durcit le ton en 1927, flirte avec une forme de fascisme par haine du capitalisme et des loupés du jeu démocratique. Dix ans plus tard, « Munichois très désespéré », il affiche quelques-unes des idées qui feront le programme du Maréchal, dont il sera la plume un bref temps, et pour lequel sa dévotion ne faiblira qu’au regard du cléricalisme vite dévoyé qui entoura sa personne à Vichy. Le 10 juillet 1940, Berl a déjà quitté la carrière qui s’offre à lui. Ses connaissances, ses liens avec l’administration lui seront utiles sous l’Occupation, qu’il aura vécue loin de Paris, en Corrèze, puis dans le Lot. On vient de découvrir qu’en août 1943 il avait rédigé un discours, à la demande du préfet local, en hommage à la Légion des combattants français. Et si, autant que sa révolte anti-bourgeoise, son patriotisme, né en partie des tranchés, avait été une des clefs de cette personnalité qu’on dit fuyante ? Et de son culte de l’amitié ? SG // Henry Raczymow, Mélancolie d’Emmanuel Berl, Gallimard, 18,90€

Un Juif pétainiste : la formule a longtemps collé aux basques d’Emmanuel Berl, resté fidèle à Drieu au-delà de sa mort et parlant encore de l’antisémitisme, dans les années 1950, avec un sens de la nuance, et donc de l’histoire, qui s’est perdu. Notre génération l’a redécouvert en 1976 à la sortie d’Interrogatoire, où le jeune Modiano s’étonne des choix de vie du vieux séducteur, peu enclin à la palinodie. Évidemment, au regard d’une époque marquée par le film d’Ophuls et le livre de Paxton, il y avait lieu d’interroger, à nouveaux frais, ce passé qui ne passait pas. On comprenait, avec Modiano, que les choses n’avaient pas été si simples et que Berl n’avait pas choisi d’incarner les contradictions, les hésitations et les erreurs de la France occupée par hasard. Henry Raczymow, reprenant l’enquête après d’autres, avoue lui aussi ne pas toujours comprendre. Cela le rend prudent, même au sujet de l’espèce de psychanalyse qu’il applique à cet homme dont l’irrésolution serait liée au roman familial, des parents morts trop tôt, une mère le vouant à un rôle qu’il ne voulait pas jouer et le condamnant à une forme de culpabilité infinie, des origines trop bourgeoises, celles des notables juifs de Passy et Neuilly, juifs mais athées, voire peu sionistes par amour de la France. On sait aussi que Berl, héros de 14-18 et grand noceur des années 20 aux côtés de Drieu et d’Aragon, durcit le ton en 1927, flirte avec une forme de fascisme par haine du capitalisme et des loupés du jeu démocratique. Dix ans plus tard, « Munichois très désespéré », il affiche quelques-unes des idées qui feront le programme du Maréchal, dont il sera la plume un bref temps, et pour lequel sa dévotion ne faiblira qu’au regard du cléricalisme vite dévoyé qui entoura sa personne à Vichy. Le 10 juillet 1940, Berl a déjà quitté la carrière qui s’offre à lui. Ses connaissances, ses liens avec l’administration lui seront utiles sous l’Occupation, qu’il aura vécue loin de Paris, en Corrèze, puis dans le Lot. On vient de découvrir qu’en août 1943 il avait rédigé un discours, à la demande du préfet local, en hommage à la Légion des combattants français. Et si, autant que sa révolte anti-bourgeoise, son patriotisme, né en partie des tranchés, avait été une des clefs de cette personnalité qu’on dit fuyante ? Et de son culte de l’amitié ? SG // Henry Raczymow, Mélancolie d’Emmanuel Berl, Gallimard, 18,90€

À Rome, trente ans après les faits, Claude Lanzmann rencontre et filme le dernier Président du Conseil juif de Terezin, Benjamin Murmelstein, personnage alors controversé pour avoir été associé au destin terrible de ce que les nazis appelaient leur ghetto-modèle. Près de 140 000 Juifs tchèques et autrichiens, dupés par l’espoir de pouvoir attendre là la fin de la guerre en sécurité, s’y laisseront entraîner. À 80 kilomètres de Prague, proximité illusoirement rassurante, Terezin date des Habsbourg ! Eichmann, son réinventeur démoniaque, croise Murmelstein durant l’été 1938, à Vienne, moins d’un an après l’Anschluss. L’officier S.S. voit aussitôt en lui un homme intelligent et pragmatique, le bon interlocuteur pour accélérer l’émigration des « indésirables ». Comme il y va de l’intérêt de son peuple, Murmelstein coopère et pourra témoigner plus tard de la détermination et de la cupidité de ce nazi si peu banal (selon le mot inapproprié d’Arendt). En réponse au racisme d’État et ses rapines collatérales, l’instinct de survie n’est pas suffisant. D’expérience, Murmelstein sait que la souffrance aveugle et que la peur est mauvaise conseillère. Les martyrs ne sont pas tous des saints, nous rappelle Lanzmann. Terezin, sous sa plume acérée, devient le symbole du régime hitlérien en sa conjonction fondamentale, « tromperie et violence nue », la première ne servant qu’à masquer la barbarie nécessaire au triomphe du Reich éternel. Murmelstein va jouer serré dans ce carnaval de l’horreur entre janvier 1943 et mai 1945, convaincu qu’il faut continuer à justifier l’existence du camp, fût-il l’objet d’une propagande obscène, pour mieux écarter la menace de son éradication totale. Est-il pire équation ? SG // Claude Lanzmann, Le Dernier des injustes, Gallimard, 13,50€

À Rome, trente ans après les faits, Claude Lanzmann rencontre et filme le dernier Président du Conseil juif de Terezin, Benjamin Murmelstein, personnage alors controversé pour avoir été associé au destin terrible de ce que les nazis appelaient leur ghetto-modèle. Près de 140 000 Juifs tchèques et autrichiens, dupés par l’espoir de pouvoir attendre là la fin de la guerre en sécurité, s’y laisseront entraîner. À 80 kilomètres de Prague, proximité illusoirement rassurante, Terezin date des Habsbourg ! Eichmann, son réinventeur démoniaque, croise Murmelstein durant l’été 1938, à Vienne, moins d’un an après l’Anschluss. L’officier S.S. voit aussitôt en lui un homme intelligent et pragmatique, le bon interlocuteur pour accélérer l’émigration des « indésirables ». Comme il y va de l’intérêt de son peuple, Murmelstein coopère et pourra témoigner plus tard de la détermination et de la cupidité de ce nazi si peu banal (selon le mot inapproprié d’Arendt). En réponse au racisme d’État et ses rapines collatérales, l’instinct de survie n’est pas suffisant. D’expérience, Murmelstein sait que la souffrance aveugle et que la peur est mauvaise conseillère. Les martyrs ne sont pas tous des saints, nous rappelle Lanzmann. Terezin, sous sa plume acérée, devient le symbole du régime hitlérien en sa conjonction fondamentale, « tromperie et violence nue », la première ne servant qu’à masquer la barbarie nécessaire au triomphe du Reich éternel. Murmelstein va jouer serré dans ce carnaval de l’horreur entre janvier 1943 et mai 1945, convaincu qu’il faut continuer à justifier l’existence du camp, fût-il l’objet d’une propagande obscène, pour mieux écarter la menace de son éradication totale. Est-il pire équation ? SG // Claude Lanzmann, Le Dernier des injustes, Gallimard, 13,50€

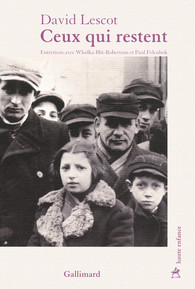

Deux anciens enfants du ghetto de Varsovie se racontent, creusent le flou de leur mémoire, se raccrochent aux bribes d’impression, aux mots des adultes mal compris sur le moment, se reconstruisent à travers le souvenir de la violence et des fraternités de toute nature, en répondant séparément aux questions de David Lescot, qui a porté leur témoignage à la scène en 2014. S’il sonne juste, c’est qu’il mêle le pire et le meilleur de l’homme avec l’éclat mat de la vérité. Et pourtant elle n’était pas facile à saisir pour ces gamins exposés autant aux rafles allemandes qu’à l’antisémitisme local. Dès 1936, les autorités polonaises, en lien avec Ribbentrop, préconisaient une déportation massive des Juifs vers Madagascar… L’entraide et l’égalité devant la mort ne règnent pas non plus dans le ghetto où tout se trafique, la liberté surtout. Plus que les Allemands, leurs sbires ukrainiens, lettons ou lituaniens y font le sale boulot. Paul Felenbok, futur astrophysicien français, est né au sein d’une famille de petits joailliers, où l’on ne parle pas le yiddish et où l’on réduit la pratique à quelques rites. Un père lecteur de Spinoza, un oncle militant au Bund. De l’organisation socialiste juive, le père de Wlodka Blit-Robertson était une des plumes actives. Il franchira le Bug, rejoignant la Pologne soviétisée, avec l’espoir d’y retrouver liberté et dignité. Ce fut le goulag. Comme Paul, Wlodka s’évade en 1943, alors que la victoire de Stalingrad ne rassurait qu’à moitié les familles recluses. Les Russes et l’armée de libération de la Pologne leur réservaient-ils un meilleur sort ? Nous savons aujourd’hui que leurs craintes étaient plus que fondées. SG // David Lescot, Ceux qui restent. Entretiens avec Wlodka Blit-Robertson et Paul Felenbok, Haute enfance, Gallimard, 16,40€

Deux anciens enfants du ghetto de Varsovie se racontent, creusent le flou de leur mémoire, se raccrochent aux bribes d’impression, aux mots des adultes mal compris sur le moment, se reconstruisent à travers le souvenir de la violence et des fraternités de toute nature, en répondant séparément aux questions de David Lescot, qui a porté leur témoignage à la scène en 2014. S’il sonne juste, c’est qu’il mêle le pire et le meilleur de l’homme avec l’éclat mat de la vérité. Et pourtant elle n’était pas facile à saisir pour ces gamins exposés autant aux rafles allemandes qu’à l’antisémitisme local. Dès 1936, les autorités polonaises, en lien avec Ribbentrop, préconisaient une déportation massive des Juifs vers Madagascar… L’entraide et l’égalité devant la mort ne règnent pas non plus dans le ghetto où tout se trafique, la liberté surtout. Plus que les Allemands, leurs sbires ukrainiens, lettons ou lituaniens y font le sale boulot. Paul Felenbok, futur astrophysicien français, est né au sein d’une famille de petits joailliers, où l’on ne parle pas le yiddish et où l’on réduit la pratique à quelques rites. Un père lecteur de Spinoza, un oncle militant au Bund. De l’organisation socialiste juive, le père de Wlodka Blit-Robertson était une des plumes actives. Il franchira le Bug, rejoignant la Pologne soviétisée, avec l’espoir d’y retrouver liberté et dignité. Ce fut le goulag. Comme Paul, Wlodka s’évade en 1943, alors que la victoire de Stalingrad ne rassurait qu’à moitié les familles recluses. Les Russes et l’armée de libération de la Pologne leur réservaient-ils un meilleur sort ? Nous savons aujourd’hui que leurs craintes étaient plus que fondées. SG // David Lescot, Ceux qui restent. Entretiens avec Wlodka Blit-Robertson et Paul Felenbok, Haute enfance, Gallimard, 16,40€

Sur l’époque, tiraillée entre Hitler et Staline, on lira Stéphane Guégan, 1933-1953. L’Art en péril. Cent œuvres dans la tourmente, Hazan, 39€, un livre qui fait bouger les lignes.

– Paul Éluard, Grain-d’Aile, illustré par Chloé Poizat, Nathan/Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 14,90€. /// En 1951, un an avant d’être emporté par une crise cardiaque, et en marge de tout activisme politique (Ode à Staline, 1950),

– Paul Éluard, Grain-d’Aile, illustré par Chloé Poizat, Nathan/Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 14,90€. /// En 1951, un an avant d’être emporté par une crise cardiaque, et en marge de tout activisme politique (Ode à Staline, 1950),  *Sarah Frioux-Salgas (dir.), «L’Atlantique noir de Nancy Cunard», Gradhiva, Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, n°18, Musée du Quai Branly, 20€. /// Celle qui se voulait «l’inconnue» ne l’est pas aux lecteurs d’

*Sarah Frioux-Salgas (dir.), «L’Atlantique noir de Nancy Cunard», Gradhiva, Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, n°18, Musée du Quai Branly, 20€. /// Celle qui se voulait «l’inconnue» ne l’est pas aux lecteurs d’ *Serge Sanchez, Man Ray, Folio biographies, Gallimard, 8,49€. /// Récit alerte comme le fut la vie du plus français des Américains. Que serait la planète du dadaïsme historique sans le cosmopolitisme du New York des années 1910? Man Ray, issu de l’immigration des Juifs russes, s’est rêvé peintre avant de découvrir que la photographie pouvait en être plus qu’un succédané. C’est un trentenaire déjà riche de multiples expériences et d’une culture solide (lecteur et mélomane, il a même croisé Robert Henri, le maître de

*Serge Sanchez, Man Ray, Folio biographies, Gallimard, 8,49€. /// Récit alerte comme le fut la vie du plus français des Américains. Que serait la planète du dadaïsme historique sans le cosmopolitisme du New York des années 1910? Man Ray, issu de l’immigration des Juifs russes, s’est rêvé peintre avant de découvrir que la photographie pouvait en être plus qu’un succédané. C’est un trentenaire déjà riche de multiples expériences et d’une culture solide (lecteur et mélomane, il a même croisé Robert Henri, le maître de

1968, dont il va adopter la rhétorique libertaire, marque son retour. Le grand chahut du printemps semble avoir rendu plus évidentes les ambiguïtés anticonsuméristes du pop et plus absurde leur succès international. En avril 1970, dans la galerie new-yorkaise d’Alexandre Iolas, s’ouvre sa dernière exposition américaine pour longtemps. Durant l’été, il conçoit la couverture du premier numéro de 20 ans: Lennon, Yoko Ono, un chameau, une poule, du vert et du rose encore, ça plane pour eux et pour lui, qui va faire l’expérience des communautés hippies. À Jean Clay, qui s’interroge sur ces «artistes qui tournent le dos à l’art», il déclare en mai 1972: «J’étais un peintre connu. Maintenant je suis un cinéaste sans moyens.» De fait, il bricole dans la vidéo, le cinéma ou le théâtre. Nouveau tournant en 1977, il renoue avec la figuration grinçante ou le symbolisme appuyé, avoue sa volonté d’inscription: «je suis un peintre français, dans la tradition de la peinture. Et c’est dans cette tradition là que je serai nouveau.» Au milieu des années 1980, François Pinault le prend sous son aile. Les tableaux, de plus en plus grands, bousculent toutes les limites, et d’abord celles du «bon goût», qui préfère alors le trash ou la fausse BD.

1968, dont il va adopter la rhétorique libertaire, marque son retour. Le grand chahut du printemps semble avoir rendu plus évidentes les ambiguïtés anticonsuméristes du pop et plus absurde leur succès international. En avril 1970, dans la galerie new-yorkaise d’Alexandre Iolas, s’ouvre sa dernière exposition américaine pour longtemps. Durant l’été, il conçoit la couverture du premier numéro de 20 ans: Lennon, Yoko Ono, un chameau, une poule, du vert et du rose encore, ça plane pour eux et pour lui, qui va faire l’expérience des communautés hippies. À Jean Clay, qui s’interroge sur ces «artistes qui tournent le dos à l’art», il déclare en mai 1972: «J’étais un peintre connu. Maintenant je suis un cinéaste sans moyens.» De fait, il bricole dans la vidéo, le cinéma ou le théâtre. Nouveau tournant en 1977, il renoue avec la figuration grinçante ou le symbolisme appuyé, avoue sa volonté d’inscription: «je suis un peintre français, dans la tradition de la peinture. Et c’est dans cette tradition là que je serai nouveau.» Au milieu des années 1980, François Pinault le prend sous son aile. Les tableaux, de plus en plus grands, bousculent toutes les limites, et d’abord celles du «bon goût», qui préfère alors le trash ou la fausse BD. C’était la thèse de La Chambre claire de Barthes: la photographie sème la mort sur son passage, surtout quand elle prétend capter la vie. Lettre de faire-part anticipée offerte aux hommes, elle les vampirise. De son narcissisme originel au photojournalisme douteux, le médium sera vite rattrapé par les écueils de sa magie. Peu de photographes en ont réchappé. Et Cartier-Bresson forcerait-il autant l’admiration s’il n’y avait touché? Succès du moment, l’exposition du Centre Pompidou ne l’a pas volé. Elle est d’une maîtrise parfaite et d’une réelle originalité au regard des hommages dont «l’œil du siècle» a maintes fois bénéficié. La formule, trompeuse comme tout slogan, prouve enfin sa légitimité, hors des complaisances formalistes ou de l’hagiographie qui l’avaient justifiée. Sa vérité, nous dit

C’était la thèse de La Chambre claire de Barthes: la photographie sème la mort sur son passage, surtout quand elle prétend capter la vie. Lettre de faire-part anticipée offerte aux hommes, elle les vampirise. De son narcissisme originel au photojournalisme douteux, le médium sera vite rattrapé par les écueils de sa magie. Peu de photographes en ont réchappé. Et Cartier-Bresson forcerait-il autant l’admiration s’il n’y avait touché? Succès du moment, l’exposition du Centre Pompidou ne l’a pas volé. Elle est d’une maîtrise parfaite et d’une réelle originalité au regard des hommages dont «l’œil du siècle» a maintes fois bénéficié. La formule, trompeuse comme tout slogan, prouve enfin sa légitimité, hors des complaisances formalistes ou de l’hagiographie qui l’avaient justifiée. Sa vérité, nous dit  Dans le catalogue de l’exposition Paparazzi, qu’a dirigée Clément Chéroux pour le Centre Pompidou-Metz,

Dans le catalogue de l’exposition Paparazzi, qu’a dirigée Clément Chéroux pour le Centre Pompidou-Metz,  Une vie en boîte, une vie de boîtes, un vide de boîte, des boîtes à joujoux ou à secrets, où situer les tenaces obsessions de l’américain Joseph Cornell (1903-1972)? À suivre l’exposition du musée des Beaux-Arts de Lyon, qui consume ses derniers jours, il aurait appartenu à plusieurs marges, toujours incomplètement, inapte aux adhésions partisanes et à la camaraderie des cénacles. Lié à la nébuleuse surréaliste de New York sans en partager le freudisme facile ou factice, familier plus que membre des néoromantiques (Berman, Tchelitchev) chers à Gertrude Stein et Patrick Mauriès, collectionnant les belles mortes en tutu 1830 et les vamps à strasses et décolletés du cinéma muet, Cornell ressemble aux figures de l’entre-deux qu’il a chéries et mises sous verre ou sous cloche, à la manière d’ex-voto saturés de souvenirs et d’affects. Sa biographie tient en quelques dates assez sèches, traces d’une existence calfeutrée, tournée sur elle-même, reflet d’un roman familial plutôt maussade, du recours inquiétant aux nouvelles églises américaines et d’un déficit affectif et sexuel assez flagrant. On note, parmi les lectures de l’adolescent francophone, les choix significatifs de Nerval,

Une vie en boîte, une vie de boîtes, un vide de boîte, des boîtes à joujoux ou à secrets, où situer les tenaces obsessions de l’américain Joseph Cornell (1903-1972)? À suivre l’exposition du musée des Beaux-Arts de Lyon, qui consume ses derniers jours, il aurait appartenu à plusieurs marges, toujours incomplètement, inapte aux adhésions partisanes et à la camaraderie des cénacles. Lié à la nébuleuse surréaliste de New York sans en partager le freudisme facile ou factice, familier plus que membre des néoromantiques (Berman, Tchelitchev) chers à Gertrude Stein et Patrick Mauriès, collectionnant les belles mortes en tutu 1830 et les vamps à strasses et décolletés du cinéma muet, Cornell ressemble aux figures de l’entre-deux qu’il a chéries et mises sous verre ou sous cloche, à la manière d’ex-voto saturés de souvenirs et d’affects. Sa biographie tient en quelques dates assez sèches, traces d’une existence calfeutrée, tournée sur elle-même, reflet d’un roman familial plutôt maussade, du recours inquiétant aux nouvelles églises américaines et d’un déficit affectif et sexuel assez flagrant. On note, parmi les lectures de l’adolescent francophone, les choix significatifs de Nerval,  À peu d’années près, Georges Hugnet (1906-1974) fut l’exact contemporain de Joseph Cornell. Il aurait pu lui réserver une petite place dans son Dictionnaire du dadaïsme, paru en 1976 à titre posthume. Les éditions Bartillat le remettent en circulation (25€), corrigé et complété par Alexandre Mare, fort des travaux produits depuis la mort de Hugnet (on pense, évidemment, à ceux de Marc Dachy). La légende veut que

À peu d’années près, Georges Hugnet (1906-1974) fut l’exact contemporain de Joseph Cornell. Il aurait pu lui réserver une petite place dans son Dictionnaire du dadaïsme, paru en 1976 à titre posthume. Les éditions Bartillat le remettent en circulation (25€), corrigé et complété par Alexandre Mare, fort des travaux produits depuis la mort de Hugnet (on pense, évidemment, à ceux de Marc Dachy). La légende veut que

Jordaens est entré dans le cœur des Français dès la fin du XVIIe siècle pour ne jamais plus en sortir. On s’étonne donc qu’il ait fallu attendre plus de 300 ans la sublime rétrospective du Petit Palais. Dans l’intervalle, évidemment, la perception de l’artiste s’est transformée du tout au tout. En 1699, alors que la «querelle du coloris» fait rage, Roger de Piles reconnaît à Jordaens une «manière» de son invention, une manière qu’il qualifie de «forte, de vraie et de suave» et qui appelle le souffle des «grands tableaux». Cette puissance de pinceau et d’effet, érotique et dramatique selon les sujets qu’elle fait vibrer sur la toile, résulterait de deux sources d’inspiration fondues par le génie flamand, la Venise de Véronèse dialoguant vigoureusement avec le réalisme du

Jordaens est entré dans le cœur des Français dès la fin du XVIIe siècle pour ne jamais plus en sortir. On s’étonne donc qu’il ait fallu attendre plus de 300 ans la sublime rétrospective du Petit Palais. Dans l’intervalle, évidemment, la perception de l’artiste s’est transformée du tout au tout. En 1699, alors que la «querelle du coloris» fait rage, Roger de Piles reconnaît à Jordaens une «manière» de son invention, une manière qu’il qualifie de «forte, de vraie et de suave» et qui appelle le souffle des «grands tableaux». Cette puissance de pinceau et d’effet, érotique et dramatique selon les sujets qu’elle fait vibrer sur la toile, résulterait de deux sources d’inspiration fondues par le génie flamand, la Venise de Véronèse dialoguant vigoureusement avec le réalisme du  Difficile de quitter les rives de

Difficile de quitter les rives de  Que la part du lion y revienne à Masson ne fait que souligner une vérité bonne à redire : des peintres qui eurent à se féliciter et à souffrir tour à tour du magistère de Breton, il est sans doute le peintre lettré par excellence. C’est en février 1924 que se rencontrent les deux hommes. La carrière commerciale de

Que la part du lion y revienne à Masson ne fait que souligner une vérité bonne à redire : des peintres qui eurent à se féliciter et à souffrir tour à tour du magistère de Breton, il est sans doute le peintre lettré par excellence. C’est en février 1924 que se rencontrent les deux hommes. La carrière commerciale de  Autre Juif allemand au destin incroyable, Erwin Blumenfeld, dont le Jeu de Paume évoque chaque métamorphose, pour la première fois, sur un pied d’égalité. N’y voyons pas facile provocation. Dès les années 1920, dans l’effervescence et les nouvelles menaces de l’après-guerre, le jeune Blumenfeld, exilé à Amsterdam puis à Paris, laisse ses dessins volontairement enfantins faire émerger les thèmes qu’il ne quitterait plus, l’Eros bestial, l’antisémitisme, la pratique du collage sans filet et une certaine fascination pour l’humour dévastateur de Chaplin. Qu’un dadaïste de la première heure ait pu se révéler un photographe de mode dès la fin des années 1930, qu’un fanatique du noir et blanc arty ait autant utilisé la couleur dans les années 1950-1960, voilà au moins deux raisons de se pencher sur son cas. À mi-distance de l’iconoclasme

Autre Juif allemand au destin incroyable, Erwin Blumenfeld, dont le Jeu de Paume évoque chaque métamorphose, pour la première fois, sur un pied d’égalité. N’y voyons pas facile provocation. Dès les années 1920, dans l’effervescence et les nouvelles menaces de l’après-guerre, le jeune Blumenfeld, exilé à Amsterdam puis à Paris, laisse ses dessins volontairement enfantins faire émerger les thèmes qu’il ne quitterait plus, l’Eros bestial, l’antisémitisme, la pratique du collage sans filet et une certaine fascination pour l’humour dévastateur de Chaplin. Qu’un dadaïste de la première heure ait pu se révéler un photographe de mode dès la fin des années 1930, qu’un fanatique du noir et blanc arty ait autant utilisé la couleur dans les années 1950-1960, voilà au moins deux raisons de se pencher sur son cas. À mi-distance de l’iconoclasme  Les années 1980, aux USA surtout, auront vu triompher le jeunisme et l’humanitarisme, deux sources inépuisables de l’imagerie angélique. Côté cinéma américain, c’est le tunnel. La New wave, le hip-hop et la house music remplacent alors le punk sur la scène new-yorkaise… Saisie par une frénésie néo-pop ou néo-primitiviste, quand ce n’est pas le cocktail des deux, la jeune peinture étale sa haine du mauvais blanc, son rejet de toute autorité et son dégoût du nucléaire, son mépris pour Reagan et son horreur de l’argent sale, avant de passer aux affaires, of course. Plus encore que son ami Basquiat et que la flopée d’obscurs tâcherons emportés par la vague, Keith Haring incarne ce moment binaire et s’en fait l’ambassadeur, de Paris à Tokyo, à la faveur d’une transparence idéogrammatique aussi efficace que son carnet d’adresses. Une peinture en érection permanente, qui fait du phallus triomphant son signe identitaire. Signe ? Rien de plus volontairement «plat» que sa peinture. Nulle épaisseur, des formes cernées façon Fernand Léger, des messages ciselés, entre agression drôle et impact maximum. Bref, l’esprit BD hérité de son père, qui n’avait rien d’un castrateur.

Les années 1980, aux USA surtout, auront vu triompher le jeunisme et l’humanitarisme, deux sources inépuisables de l’imagerie angélique. Côté cinéma américain, c’est le tunnel. La New wave, le hip-hop et la house music remplacent alors le punk sur la scène new-yorkaise… Saisie par une frénésie néo-pop ou néo-primitiviste, quand ce n’est pas le cocktail des deux, la jeune peinture étale sa haine du mauvais blanc, son rejet de toute autorité et son dégoût du nucléaire, son mépris pour Reagan et son horreur de l’argent sale, avant de passer aux affaires, of course. Plus encore que son ami Basquiat et que la flopée d’obscurs tâcherons emportés par la vague, Keith Haring incarne ce moment binaire et s’en fait l’ambassadeur, de Paris à Tokyo, à la faveur d’une transparence idéogrammatique aussi efficace que son carnet d’adresses. Une peinture en érection permanente, qui fait du phallus triomphant son signe identitaire. Signe ? Rien de plus volontairement «plat» que sa peinture. Nulle épaisseur, des formes cernées façon Fernand Léger, des messages ciselés, entre agression drôle et impact maximum. Bref, l’esprit BD hérité de son père, qui n’avait rien d’un castrateur. Dès les premières salles de cette passionnante rétrospective, vous balancez entre l’agacement et la curiosité. Commençons par l’agacement. Formé à la sémiotique, admirateur des Truisms de Jenny Holzer et du cut-up cher à

Dès les premières salles de cette passionnante rétrospective, vous balancez entre l’agacement et la curiosité. Commençons par l’agacement. Formé à la sémiotique, admirateur des Truisms de Jenny Holzer et du cut-up cher à