Plus on le voit, plus il grandit, note Jules Renard en février 1895. Le propos, malicieux, ne contient aucune cruauté : Lautrec est un ami. On doit à leur connivence l’une des grandes réussites du livre illustré. Les Histoires naturelles composent l’irrésistible hommage au règne animal de deux observateurs exceptionnels de la vie en tout et en tous. Comment Lautrec est-il parvenu à ramasser autant de ferveur existentielle ou de saveur intime dans ses formes abrégées, lignes japonaises, ombres chinoises, couleurs en surface, personnages et espaces tronqués ? C’est le mystère dont ses affiches et ses estampes ouvrent l’accès quand on prend le temps de les regarder et de les exposer pour elles-mêmes. Daniel Marchesseau et la Fondation Gianadda ont donc fait le pari, pari réussi, de montrer ce Lautrec-là, l’affichiste et le graveur, et non le peintre, l’homme tourné vers la rue et le marché, plus que le fournisseur d’images peu avouables. Non qu’Henri n’ait pas exposé au grand jour ses toiles aux sujets parfois scabreux ou simplement ambigus… Mais il s’agissait d’un autre réseau de visibilité et de distribution. Du reste, l’art du multiple obéit à des stratégies de diffusions variées : on ne vend pas de la même façon, et aux mêmes clients, l’album d’Yvette Guibert et l’album Elles, la femme sans appâts et les femmes sans pudeur… L’affiche, en revanche, n’y va pas par quatre chemins, elle doit, en un éclair, un éblouissement, saisir le regard et la tête. L’ère de la publicité et de la célébrité, paramètres de la nouvelle société médiatique, a débuté et Lautrec en est plus l’acteur que le témoin, bien qu’il pratique la mise en abyme, l’image dans l’image, l’ironie et l’humour d’un Huysmans : il vend du plaisir par procuration, assure une promotion efficace aux chansonniers, danseuses et chanteurs de son cœur, de Bruant à la Goulue, de Jane Avril à May Milton, sans jamais perdre de vue l’horizon ou l’illusion de ses actes.

Plus on le voit, plus il grandit, note Jules Renard en février 1895. Le propos, malicieux, ne contient aucune cruauté : Lautrec est un ami. On doit à leur connivence l’une des grandes réussites du livre illustré. Les Histoires naturelles composent l’irrésistible hommage au règne animal de deux observateurs exceptionnels de la vie en tout et en tous. Comment Lautrec est-il parvenu à ramasser autant de ferveur existentielle ou de saveur intime dans ses formes abrégées, lignes japonaises, ombres chinoises, couleurs en surface, personnages et espaces tronqués ? C’est le mystère dont ses affiches et ses estampes ouvrent l’accès quand on prend le temps de les regarder et de les exposer pour elles-mêmes. Daniel Marchesseau et la Fondation Gianadda ont donc fait le pari, pari réussi, de montrer ce Lautrec-là, l’affichiste et le graveur, et non le peintre, l’homme tourné vers la rue et le marché, plus que le fournisseur d’images peu avouables. Non qu’Henri n’ait pas exposé au grand jour ses toiles aux sujets parfois scabreux ou simplement ambigus… Mais il s’agissait d’un autre réseau de visibilité et de distribution. Du reste, l’art du multiple obéit à des stratégies de diffusions variées : on ne vend pas de la même façon, et aux mêmes clients, l’album d’Yvette Guibert et l’album Elles, la femme sans appâts et les femmes sans pudeur… L’affiche, en revanche, n’y va pas par quatre chemins, elle doit, en un éclair, un éblouissement, saisir le regard et la tête. L’ère de la publicité et de la célébrité, paramètres de la nouvelle société médiatique, a débuté et Lautrec en est plus l’acteur que le témoin, bien qu’il pratique la mise en abyme, l’image dans l’image, l’ironie et l’humour d’un Huysmans : il vend du plaisir par procuration, assure une promotion efficace aux chansonniers, danseuses et chanteurs de son cœur, de Bruant à la Goulue, de Jane Avril à May Milton, sans jamais perdre de vue l’horizon ou l’illusion de ses actes.

L’affiche, chez ses rivaux, c’est du rêve à deux dimensions. Dès 1891-1893, Lautrec va plus loin, frappe plus fort que Chéret, Steinlen et autres. Comment il les surclassa, l’exposition de Martigny le montre par le menu. Concernant les affiches les plus osées – c’était le mot du comte Alphonse de Toulouse-Lautrec au sujet de l’art de son fils -, le visiteur est souvent confronté à la première pensée de l’image et à sa progressive mise en couleurs et finalisation typographique. On parlerait, pour un peu, d’effeuillage, dans l’esprit de la Femme au corset, paraphrase de la Nana de Manet où un homme en chapeau examine une créature de la nuit se déshabiller hardiment… On ne saurait être plus clair. La ligne des premiers états, affiches ou estampes, élève l’idée à sa force primaire, porte le geste à son point de perfection, le mouvement à son acmé. À travers cette dynamique de l’action, c’est le fou de Degas qui parle, le complice de tant de photographes, le contemporain des premières projections Lumière. Assez semblablement érectiles, Moulin rouge et Jane Avril déplient le dialogue du froufrou féminin et des raideurs masculines assez explicites. Le Montmartre des plaisirs interlopes, loin d’avoir précipité le déclassement de Lautrec comme le voudrait le sociologisme assommant de toute une littérature périmée, aboutit à l’érotisation définitive du langage des formes. Un jeune peintre espagnol, vers 1900, le comprend aussitôt. L’extraordinaire exposition du musée Thyssen est la première à prendre l’exacte mesure de l’emprise de Lautrec sur Picasso, et il faut remercier Paloma Alarcó, d’avoir si patiemment rassemblé et intelligemment mis en musique les preuves de cette passion durable. Elle fut si intense que l’atelier cannois de la Californie, au début des années 1960, exhibe encore l’un des plus fameux portraits photographiques de Lautrec sous la tapisserie des Demoiselles d’Avignon. Parlante rencontre.

L’affiche, chez ses rivaux, c’est du rêve à deux dimensions. Dès 1891-1893, Lautrec va plus loin, frappe plus fort que Chéret, Steinlen et autres. Comment il les surclassa, l’exposition de Martigny le montre par le menu. Concernant les affiches les plus osées – c’était le mot du comte Alphonse de Toulouse-Lautrec au sujet de l’art de son fils -, le visiteur est souvent confronté à la première pensée de l’image et à sa progressive mise en couleurs et finalisation typographique. On parlerait, pour un peu, d’effeuillage, dans l’esprit de la Femme au corset, paraphrase de la Nana de Manet où un homme en chapeau examine une créature de la nuit se déshabiller hardiment… On ne saurait être plus clair. La ligne des premiers états, affiches ou estampes, élève l’idée à sa force primaire, porte le geste à son point de perfection, le mouvement à son acmé. À travers cette dynamique de l’action, c’est le fou de Degas qui parle, le complice de tant de photographes, le contemporain des premières projections Lumière. Assez semblablement érectiles, Moulin rouge et Jane Avril déplient le dialogue du froufrou féminin et des raideurs masculines assez explicites. Le Montmartre des plaisirs interlopes, loin d’avoir précipité le déclassement de Lautrec comme le voudrait le sociologisme assommant de toute une littérature périmée, aboutit à l’érotisation définitive du langage des formes. Un jeune peintre espagnol, vers 1900, le comprend aussitôt. L’extraordinaire exposition du musée Thyssen est la première à prendre l’exacte mesure de l’emprise de Lautrec sur Picasso, et il faut remercier Paloma Alarcó, d’avoir si patiemment rassemblé et intelligemment mis en musique les preuves de cette passion durable. Elle fut si intense que l’atelier cannois de la Californie, au début des années 1960, exhibe encore l’un des plus fameux portraits photographiques de Lautrec sous la tapisserie des Demoiselles d’Avignon. Parlante rencontre.

En matière d’identifications, le caméléon de Malaga voyait large, cela a été mille fois rabâché. Une chose est certaine pourtant, Picasso et les maîtres, l’exposition du Grand Palais en 2008, a fâcheusement sous-évalué sa dette envers Lautrec. On croit avoir tout dit en ramenant les sources françaises de Picasso à Manet, Gauguin et Cézanne… Erreur ! Mais réparation est faite et bien faite à Madrid. Somptueuse par ses prêts, et son accrochage sans chichi, l’exposition du musée Thyssen déborde sans cesse les contours de la lecture thématique qu’elle affiche. Certes, après Starobinski, il serait téméraire d’ignorer les sujets qu’ils traitèrent tous deux, nés de la célébration baudelairienne des énergies et des noblesses d’en-bas, de la putain au saltimbanque, du music-hall au cirque. Lautrec bouscule aussi Picasso par le nouveau rapport à l’espace-temps qu’il institue, et la volonté de traduire la durée par la mise en branle de tout ce que la composition appelait traditionnellement de stabilité, de point de vue unique, de lecture univoque. J’ajouterai que Lautrec le libère de sa fascination juvénile pour Puvis de Chavannes et sa froideur ingénument primitive. Il n’est pas sorcier de comprendre pourquoi tant de mauvais tableaux de la période bleue, il en est, s’enlisent dans le statisme et le lacrymal. Or, s’il est un geste inaugural chez le jeune Lautrec, c’est sa parodie blasphématoire du Bois sacré de Puvis en 1884. L’élève de Cormon, maître énergique, réglait ses comptes avec la tradition pseudo-classique au nom de Manet et Degas. On oublie généralement que Picasso a souvent confié son amour pour Lautrec. Il le dit à Max Jacob, à Coquiot, à Gertrude Stein et, en 1945, à André Warnod, ajoutant même qu’il avait été sensible à la dimension littéraire du Français. Rappeler cela, c’est poser la question du narratif chez Picasso et du défi au texte, que la tradition moderniste a pour ainsi dire chassé de ses écrans de sûreté. C’est aussi poser, comme l’exposition y répond enfin, la question de l’approche érotique du monde. On ne la réduira pas aux repérages des indices, latents ou explosifs, du sexuel. Lautrec et Picasso ont partagé une façon d’embrasser le motif, de l’envelopper de perceptions successives, de même qu’ils activent les nôtres, cet « œil [qui] se promène », pour emprunter à Baudelaire cette formule où Paloma Alarcó a trouvé une des lignes directrices de son exposition, en tous sens, mobile.

En matière d’identifications, le caméléon de Malaga voyait large, cela a été mille fois rabâché. Une chose est certaine pourtant, Picasso et les maîtres, l’exposition du Grand Palais en 2008, a fâcheusement sous-évalué sa dette envers Lautrec. On croit avoir tout dit en ramenant les sources françaises de Picasso à Manet, Gauguin et Cézanne… Erreur ! Mais réparation est faite et bien faite à Madrid. Somptueuse par ses prêts, et son accrochage sans chichi, l’exposition du musée Thyssen déborde sans cesse les contours de la lecture thématique qu’elle affiche. Certes, après Starobinski, il serait téméraire d’ignorer les sujets qu’ils traitèrent tous deux, nés de la célébration baudelairienne des énergies et des noblesses d’en-bas, de la putain au saltimbanque, du music-hall au cirque. Lautrec bouscule aussi Picasso par le nouveau rapport à l’espace-temps qu’il institue, et la volonté de traduire la durée par la mise en branle de tout ce que la composition appelait traditionnellement de stabilité, de point de vue unique, de lecture univoque. J’ajouterai que Lautrec le libère de sa fascination juvénile pour Puvis de Chavannes et sa froideur ingénument primitive. Il n’est pas sorcier de comprendre pourquoi tant de mauvais tableaux de la période bleue, il en est, s’enlisent dans le statisme et le lacrymal. Or, s’il est un geste inaugural chez le jeune Lautrec, c’est sa parodie blasphématoire du Bois sacré de Puvis en 1884. L’élève de Cormon, maître énergique, réglait ses comptes avec la tradition pseudo-classique au nom de Manet et Degas. On oublie généralement que Picasso a souvent confié son amour pour Lautrec. Il le dit à Max Jacob, à Coquiot, à Gertrude Stein et, en 1945, à André Warnod, ajoutant même qu’il avait été sensible à la dimension littéraire du Français. Rappeler cela, c’est poser la question du narratif chez Picasso et du défi au texte, que la tradition moderniste a pour ainsi dire chassé de ses écrans de sûreté. C’est aussi poser, comme l’exposition y répond enfin, la question de l’approche érotique du monde. On ne la réduira pas aux repérages des indices, latents ou explosifs, du sexuel. Lautrec et Picasso ont partagé une façon d’embrasser le motif, de l’envelopper de perceptions successives, de même qu’ils activent les nôtres, cet « œil [qui] se promène », pour emprunter à Baudelaire cette formule où Paloma Alarcó a trouvé une des lignes directrices de son exposition, en tous sens, mobile.

Stéphane Guégan

*Toulouse-Lautrec. French Cancans. Une collection privée, Fondation Gianadda, Martigny, jusqu’au 10 juin 2018. Catalogue sous la direction de Daniel Marchesseau, 35€ // *Picasso / Lautrec, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, jusqu’au 21 janvier 2018. Catalogue sous la direction de Paloma Alarcó, 39€

Picasso est aussi le héros de deux des meilleures expositions parisiennes du moment. Une femme remarquable, une des multiples femmes de l’Andalou, nous servira de trait d’union. Marie-Thérèse Walter, en effet, domine Picasso 1932 où Laurence Madeline a moissonné tout ce qu’on pouvait savoir et montrer de cette année pivotale, tableaux, sculptures de Boisgeloup, gravures, dessins d’après Grünewald, lettres (dont une, assassine, de Fernande Olivier), factures de boucherie… Certains des nus les plus poignants de l’époque sont là, nus glabres toutefois, dont la pilosité absente attise toutes sortes de substituts, jusqu’à induire une présence phallique là où seul devrait le retenir l’éternel féminin. L’une des conséquences heureuses de la stricte chronologie, suivie jour après jour, mois après mois, est assurément la réintégration d’œuvres mineures dans le corpus. Le chef-d’œuvre ne devrait pas toujours dicter le choix des commissaires. Répétitions et échecs nous apprennent souvent ce que la perfection nous cache. Une réserve tout de même, qui touche à la politique. Au sujet de Front rouge et de la démarche des « amis » d’Aragon, qui visaient à déculpabiliser ce poème de propagande d’une façon qu’on dira aujourd’hui irresponsable, il eût fallu rappeler que Picasso signa le tract de soutien sous la contrainte « soviétique » d’Eluard. Du reste, un peu plus tard, à la faveur d’un interview, le peintre rappela qu’il ne ferait jamais « de l’art avec l’idée préconçue de servir les intérêts de l’art politique, religieux ou militaire d’un quelconque pays ». Il est bien dommage qu’il ne s’en soit pas

Picasso est aussi le héros de deux des meilleures expositions parisiennes du moment. Une femme remarquable, une des multiples femmes de l’Andalou, nous servira de trait d’union. Marie-Thérèse Walter, en effet, domine Picasso 1932 où Laurence Madeline a moissonné tout ce qu’on pouvait savoir et montrer de cette année pivotale, tableaux, sculptures de Boisgeloup, gravures, dessins d’après Grünewald, lettres (dont une, assassine, de Fernande Olivier), factures de boucherie… Certains des nus les plus poignants de l’époque sont là, nus glabres toutefois, dont la pilosité absente attise toutes sortes de substituts, jusqu’à induire une présence phallique là où seul devrait le retenir l’éternel féminin. L’une des conséquences heureuses de la stricte chronologie, suivie jour après jour, mois après mois, est assurément la réintégration d’œuvres mineures dans le corpus. Le chef-d’œuvre ne devrait pas toujours dicter le choix des commissaires. Répétitions et échecs nous apprennent souvent ce que la perfection nous cache. Une réserve tout de même, qui touche à la politique. Au sujet de Front rouge et de la démarche des « amis » d’Aragon, qui visaient à déculpabiliser ce poème de propagande d’une façon qu’on dira aujourd’hui irresponsable, il eût fallu rappeler que Picasso signa le tract de soutien sous la contrainte « soviétique » d’Eluard. Du reste, un peu plus tard, à la faveur d’un interview, le peintre rappela qu’il ne ferait jamais « de l’art avec l’idée préconçue de servir les intérêts de l’art politique, religieux ou militaire d’un quelconque pays ». Il est bien dommage qu’il ne s’en soit pas  souvenu, à l’automne 1944, lorsqu’il devint officiellement communiste. À cette date, Maya, la fille que lui a donnée Marie-Thérèse, a neuf ans révolus. Elle est presque entrée dans la vie et l’œuvre du papa en même temps. Dessins et peintures, inédits ou très peu vus pour l’essentiel, tapissent la galerie Gagosian, ainsi transformée en album de famille par Diana Picasso, petite-fille de l’artiste et spécialiste de son œuvre sculpté. On circule entre l’hiver 1935 et deux étonnants portraits de l’enfant qui glisse vers la puberté, durant l’été 1943. Picasso y semble plus attentif à cette transformation, dont chaque père se souvient, qu’aux difficultés du moment. Marie-Thérèse ne pouvait être absente de cette superbe sélection. Ici, elle donne le sein ; là, elle se transforme en Madone. Ailleurs, elle redevient une femme, évaluant sa force de séduction sur un homme qu’elle sent lui échapper. SG // Picasso 1932, musée Picasso, Paris, jusqu’au 11 février 2018, catalogue RMN/musée Picasso, 42€ / Picasso & Maya. Father & Daughter, jusqu’au 22 décembre, galerie Gagosian, 4 rue de Ponthieu, 75008 Paris

souvenu, à l’automne 1944, lorsqu’il devint officiellement communiste. À cette date, Maya, la fille que lui a donnée Marie-Thérèse, a neuf ans révolus. Elle est presque entrée dans la vie et l’œuvre du papa en même temps. Dessins et peintures, inédits ou très peu vus pour l’essentiel, tapissent la galerie Gagosian, ainsi transformée en album de famille par Diana Picasso, petite-fille de l’artiste et spécialiste de son œuvre sculpté. On circule entre l’hiver 1935 et deux étonnants portraits de l’enfant qui glisse vers la puberté, durant l’été 1943. Picasso y semble plus attentif à cette transformation, dont chaque père se souvient, qu’aux difficultés du moment. Marie-Thérèse ne pouvait être absente de cette superbe sélection. Ici, elle donne le sein ; là, elle se transforme en Madone. Ailleurs, elle redevient une femme, évaluant sa force de séduction sur un homme qu’elle sent lui échapper. SG // Picasso 1932, musée Picasso, Paris, jusqu’au 11 février 2018, catalogue RMN/musée Picasso, 42€ / Picasso & Maya. Father & Daughter, jusqu’au 22 décembre, galerie Gagosian, 4 rue de Ponthieu, 75008 Paris

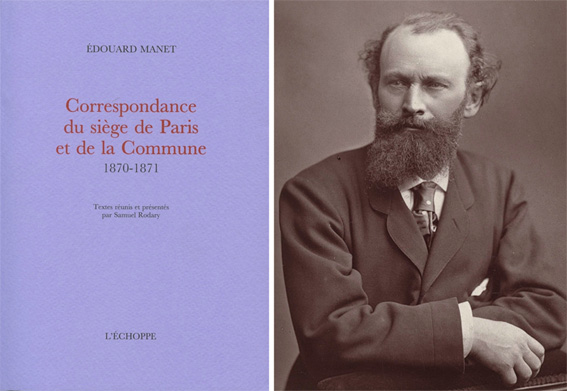

Ce jour-même et le 21, dans deux lettre superbes au graveur Bracquemond, expédiées depuis Arcachon, Manet dénonce et l’assassinat des généraux Lecomte et Thomas par les insurgés, et le choix de Thiers de ne pas avoir ramené le gouvernement et l’Assemblée à Paris. Dans les semaines suivantes, qui verront la politique du pire s’installer des deux côtés, Gustave se mêle aux dernières tentatives de réconciliation entre Versailles et la Commune. Au sein de la Ligue d’union républicaine pour les droits de Paris, et donc aux côtés de Clemenceau et Lockroy, Gustave bataille ferme. En vain, le 18 avril, c’est l’échec définitif. Viendra le silence de mai, puis l’écrasement de la Commune, une répression si brutale que le peintre, rentré début juin, pourra dire son écœurement au frère de Berthe Morisot… Peu avant qu’il ne donne à son profond dégoût de la boucherie versaillaise la forme de deux estampes clandestines, il songe à remettre le pied au Salon de 1872, où il devait exposer Le Repos de Providence et surtout Le Combat du Kearsarge et de l’Alabama, toile ancienne et comme réinvestie, où se réaffirmait son patriotisme intact. Par un de ces décrets du Ciel que les mortels doivent accepter sans chercher à les comprendre, dirait le grand Pascal, le tableau de Philadelphie revient à Paris et domine de sa fulgurance la passionnante exposition Durand-Ruel. Ce miracle ne venant pas seul, d’autres

Ce jour-même et le 21, dans deux lettre superbes au graveur Bracquemond, expédiées depuis Arcachon, Manet dénonce et l’assassinat des généraux Lecomte et Thomas par les insurgés, et le choix de Thiers de ne pas avoir ramené le gouvernement et l’Assemblée à Paris. Dans les semaines suivantes, qui verront la politique du pire s’installer des deux côtés, Gustave se mêle aux dernières tentatives de réconciliation entre Versailles et la Commune. Au sein de la Ligue d’union républicaine pour les droits de Paris, et donc aux côtés de Clemenceau et Lockroy, Gustave bataille ferme. En vain, le 18 avril, c’est l’échec définitif. Viendra le silence de mai, puis l’écrasement de la Commune, une répression si brutale que le peintre, rentré début juin, pourra dire son écœurement au frère de Berthe Morisot… Peu avant qu’il ne donne à son profond dégoût de la boucherie versaillaise la forme de deux estampes clandestines, il songe à remettre le pied au Salon de 1872, où il devait exposer Le Repos de Providence et surtout Le Combat du Kearsarge et de l’Alabama, toile ancienne et comme réinvestie, où se réaffirmait son patriotisme intact. Par un de ces décrets du Ciel que les mortels doivent accepter sans chercher à les comprendre, dirait le grand Pascal, le tableau de Philadelphie revient à Paris et domine de sa fulgurance la passionnante exposition Durand-Ruel. Ce miracle ne venant pas seul, d’autres

Si Corot hante le premier, Degas et

Si Corot hante le premier, Degas et

Pour fertiles qu’elles puissent être, comme l’est celle de Dolan, les interprétations trop exclusives conviennent mal à Manet, l’artiste le moins démonstratif qui soit. Il préfère jouir de ses pensées sans les fixer… Peut-on écarter, par exemple, l’hypothèse très plausible que le tableau de Londres soit postérieur à la mort du père de Manet, décédé en septembre 1862, et qu’il se construise autour de la présence endeuillée de la mère du peintre (préparée par un dessin célèbre, coll. part.). Excellente musicienne, mais fidèle au bel canto de sa jeunesse, elle jette une note de noir au milieu de cette réunion mondaine, qui peut se lire comme l’extension de l’artiste, devenu chef de famille, d’une famille élargie, avec ses critiques influents, son réseau d’amitiés, son militaire, ses femmes en crinoline et peut-être son musicien… L’homme à bésicles, en effet, à droite, pourrait bien être Offenbach, autre virtuose en cour et peu

Pour fertiles qu’elles puissent être, comme l’est celle de Dolan, les interprétations trop exclusives conviennent mal à Manet, l’artiste le moins démonstratif qui soit. Il préfère jouir de ses pensées sans les fixer… Peut-on écarter, par exemple, l’hypothèse très plausible que le tableau de Londres soit postérieur à la mort du père de Manet, décédé en septembre 1862, et qu’il se construise autour de la présence endeuillée de la mère du peintre (préparée par un dessin célèbre, coll. part.). Excellente musicienne, mais fidèle au bel canto de sa jeunesse, elle jette une note de noir au milieu de cette réunion mondaine, qui peut se lire comme l’extension de l’artiste, devenu chef de famille, d’une famille élargie, avec ses critiques influents, son réseau d’amitiés, son militaire, ses femmes en crinoline et peut-être son musicien… L’homme à bésicles, en effet, à droite, pourrait bien être Offenbach, autre virtuose en cour et peu  Le «décrochage» date bien du Second Empire, et s’aggrave sous

Le «décrochage» date bien du Second Empire, et s’aggrave sous  Longtemps les modernistes lui reprochèrent d’être l’indésirable grain de sable de leur vision canonique du XXe siècle. En 1933, lors de la première rétrospective du MoMA, Hopper embarrasse, à l’évidence, Alfred Barr. Malgré son dépouillement formel et sa réserve narrative, cette peinture n’était-elle pas trop littéraire, voire littérale, pour accéder au temple des avant-gardes européennes ? Mais Barr, fouetté par la crise de 29, défendait encore l’art américain quel qu’en fût le tonneau. Les clivages se durciraient plus tard… Dès 1930, le jeune MoMa s’était ouvert à la jeune peinture tous azimuts. Le très picassien Gorky y expose pour la première fois de façon notable… Or la peinture d’Hopper se laissait moins facilement enrôler sous la bannière du formalisme, voire de l’abstraction. La voie royale, selon Barr, débutait avec

Longtemps les modernistes lui reprochèrent d’être l’indésirable grain de sable de leur vision canonique du XXe siècle. En 1933, lors de la première rétrospective du MoMA, Hopper embarrasse, à l’évidence, Alfred Barr. Malgré son dépouillement formel et sa réserve narrative, cette peinture n’était-elle pas trop littéraire, voire littérale, pour accéder au temple des avant-gardes européennes ? Mais Barr, fouetté par la crise de 29, défendait encore l’art américain quel qu’en fût le tonneau. Les clivages se durciraient plus tard… Dès 1930, le jeune MoMa s’était ouvert à la jeune peinture tous azimuts. Le très picassien Gorky y expose pour la première fois de façon notable… Or la peinture d’Hopper se laissait moins facilement enrôler sous la bannière du formalisme, voire de l’abstraction. La voie royale, selon Barr, débutait avec  Stupéfiante de beauté et de rigueur intellectuelle, l’actuelle exposition du Grand Palais liquide la stérilité de ces anciennes oppositions sans chausser les gros sabots de la lecture socio-thématique. Peut-on encore réduire le peintre à l’incurable mélancolie qui l’affligerait, lire la suspension, le silence et le vide humain de ses compositions comme autant de symptômes d’une impossibilité à jouir de la vie ? Si le réalisme en son acception banale ne saurait définir l’art d’Hopper, le renoncement est loin d’en constituer la clef psychologique et la morale définitive. Au gré du parcours implacable de la rétrospective et des textes qu’il signe à cette occasion,

Stupéfiante de beauté et de rigueur intellectuelle, l’actuelle exposition du Grand Palais liquide la stérilité de ces anciennes oppositions sans chausser les gros sabots de la lecture socio-thématique. Peut-on encore réduire le peintre à l’incurable mélancolie qui l’affligerait, lire la suspension, le silence et le vide humain de ses compositions comme autant de symptômes d’une impossibilité à jouir de la vie ? Si le réalisme en son acception banale ne saurait définir l’art d’Hopper, le renoncement est loin d’en constituer la clef psychologique et la morale définitive. Au gré du parcours implacable de la rétrospective et des textes qu’il signe à cette occasion,  Tous ces appels de l’esprit et de la chair, Emmanuel Pernoud les résume d’un mot, l’attente. Son livre en décline les modulations de sens et de forme à travers douze chapitres chrono-thématiques abondamment illustrés. L’essentiel de l’œuvre peint, moins de 200 toiles, s’y trouve concentré. Mais Pernoud n’oublie pas l’illustrateur et le graveur que fut aussi Hopper, adaptant à chaque registre de l’image son mépris de l’anecdotique et du sentimental. Sans opposer de façon absolue ses travaux alimentaires et sa peinture, jalousement arrachée aux prescriptions des magazines glamour, son livre en souligne les différences fondamentales, que le contexte n’explique qu’en partie. Les travaux d’illustrations auxquels Hopper se soumet datent pour l’essentiel des années 1910 et fixent l’idéal d’une Amérique à qui tout sourit, même la victoire de son armée en Europe. Travail tendu et consommation heureuse sont les leviers d’une réussite illusoire que l’artiste traduit en lignes tranchantes. Les gravures, entre 1915 et 1923, répondent à cette rhétorique conquérante par leurs situations plus énigmatiques et un encrage musclé. La peinture devait préférer aussi le trouble, l’entre-deux et le temps étiré. Attendre, rappelle Pernoud, c’est tendre vers. Et c’est parfois atteindre.

Tous ces appels de l’esprit et de la chair, Emmanuel Pernoud les résume d’un mot, l’attente. Son livre en décline les modulations de sens et de forme à travers douze chapitres chrono-thématiques abondamment illustrés. L’essentiel de l’œuvre peint, moins de 200 toiles, s’y trouve concentré. Mais Pernoud n’oublie pas l’illustrateur et le graveur que fut aussi Hopper, adaptant à chaque registre de l’image son mépris de l’anecdotique et du sentimental. Sans opposer de façon absolue ses travaux alimentaires et sa peinture, jalousement arrachée aux prescriptions des magazines glamour, son livre en souligne les différences fondamentales, que le contexte n’explique qu’en partie. Les travaux d’illustrations auxquels Hopper se soumet datent pour l’essentiel des années 1910 et fixent l’idéal d’une Amérique à qui tout sourit, même la victoire de son armée en Europe. Travail tendu et consommation heureuse sont les leviers d’une réussite illusoire que l’artiste traduit en lignes tranchantes. Les gravures, entre 1915 et 1923, répondent à cette rhétorique conquérante par leurs situations plus énigmatiques et un encrage musclé. La peinture devait préférer aussi le trouble, l’entre-deux et le temps étiré. Attendre, rappelle Pernoud, c’est tendre vers. Et c’est parfois atteindre. Couples silencieux, figures isolées, lieux indéterminés, intérieurs saisis à la dérobée, personnages rongés par l’incertitude ou la frustration, la liste des thèmes chers à Hopper est bien connue. Si Pernoud les examine à la lumière des sources picturales du peintre et des contemporains plus bavards, le bel essai d’Alain Cueff privilégie la culture philosophique et religieuse d’un artiste plutôt introverti sur lequel ont pesé une sexualité contrainte et une existence conjugale à peine plus épanouie. Il n’était donc pas inutile de se demander pourquoi Hopper a multiplié les nus scabreux et les femmes pulpeuses, jusqu’à incommoder son épouse et le faire suspecter de sexisme ou de misogynie, comme Degas et Forain avant lui. Leur héritier direct a connu son baptême du feu dans le Paris de la Belle-Époque, éminemment décadente aux yeux d’un yankee élevé dans l’horreur du sexe tarifé et des étreintes pré-maritales. Ses figures de prostituées aux corps pleins sont toutefois superbes d’arrogance baudelairienne. La France restera le pays des éternels « what if »… Sa biographie, par la suite, ne laisse guère suspecter de frasques, à peine une liaison ou deux avant que Josephine lui mette le grappin dessus. Mais la peinture prend très tôt sa revanche sur la vie et nous bombarde de créatures ou lolitas en panne d’intrigues. Entre amour du possible et amorces de récits, cette peinture aura toujours usé de l’ambivalence contre la résignation.

Couples silencieux, figures isolées, lieux indéterminés, intérieurs saisis à la dérobée, personnages rongés par l’incertitude ou la frustration, la liste des thèmes chers à Hopper est bien connue. Si Pernoud les examine à la lumière des sources picturales du peintre et des contemporains plus bavards, le bel essai d’Alain Cueff privilégie la culture philosophique et religieuse d’un artiste plutôt introverti sur lequel ont pesé une sexualité contrainte et une existence conjugale à peine plus épanouie. Il n’était donc pas inutile de se demander pourquoi Hopper a multiplié les nus scabreux et les femmes pulpeuses, jusqu’à incommoder son épouse et le faire suspecter de sexisme ou de misogynie, comme Degas et Forain avant lui. Leur héritier direct a connu son baptême du feu dans le Paris de la Belle-Époque, éminemment décadente aux yeux d’un yankee élevé dans l’horreur du sexe tarifé et des étreintes pré-maritales. Ses figures de prostituées aux corps pleins sont toutefois superbes d’arrogance baudelairienne. La France restera le pays des éternels « what if »… Sa biographie, par la suite, ne laisse guère suspecter de frasques, à peine une liaison ou deux avant que Josephine lui mette le grappin dessus. Mais la peinture prend très tôt sa revanche sur la vie et nous bombarde de créatures ou lolitas en panne d’intrigues. Entre amour du possible et amorces de récits, cette peinture aura toujours usé de l’ambivalence contre la résignation.