Il n’est pas donné à tous de se concilier la haute société et le monde des arts, les princesses et les poètes, les milliardaires et les artistes, l’impératrice Eugénie et Mallarmé (Miss Satin), Sissi et Zola, la comtesse Greffulhe et Proust, voire Méry Laurent et Manet. Ce fut le privilège de Worth, premier des grands couturiers au sens que nous donnons à ce mot. Venu de Londres à vingt ans, en 1846, pour dominer Paris d’un absolutisme paradoxal, il avait formé son œil devant les maîtres de la peinture européenne, Bellini, Holbein, Rembrandt, Van Dyck, Velázquez ou Gainsborough, découverts à la National Gallery, émissaires d’un temps qui ne demandait qu’à être retrouvé et sources d’inspiration durable. D’abord employé chez Gagelin, chouchou des journaux de mode dont se sont délectés aussi bien Baudelaire que Cézanne, Worth fonde un Empire, sous Napoléon III, l’un appelant l’autre. On comprend que la mode alors alimente la réflexion esthétique, de Gautier aux Goncourt, et traverse Le Peintre de la vie moderne, ou comment, en régime (plus ou moins) démocratique la passion de l’égalité et le culte de la différence décuplent le besoin d’une vérité individuelle sans précédent. L’exposition du Petit Palais restitue l’éclat et presque la folie de la maison Worth en rapprochant robes, accessoires et documents agencés de façon à amplifier la picturalité essentielle de l’Anglais. Ses excès textiles, ses couleurs souvent tranchantes, ses plissés royaux, ses corps floralisés, tailles pincées et hauts souvent découverts, tout est là, jusqu’aux tableaux qui les dévorent, de Carolus-Duran à La Gandara. Au XXe siècle, la maison restaurera le 1er Empire et jettera le corset aux orties ; quelque chose, un peu avant la guerre de 14, était bien mort.

1901 : Paul Poiret, à vingt-deux ans, entre chez Worth. Mission : rajeunir la maison et faire tomber les robes, si l’on ose dire, « des épaules aux pieds, en longs plis droits, comme un liquide épais ». 40 rue de la Paix, c’est la révolution, certaines clientes rechignent à perdre leur ligne au profit de manières de kimonos, et de robes qui offrent une fâcheuse ressemblance avec les sacs à linge de leurs domestiques. PP est né dans le tissu comme d’autres dans la soie. Avant Worth, il a connu l’admirable Jacques Doucet, on est en 1898, en pleine affaire. Dreyfusard, Poiret rêve de griffer en son nom. 1903 : l’aventure commence, elle sera l’une des plus des extraordinaires du demi-siècle qui débute, avec fin tragique, sous la botte : la galerie Charpentier lui rend hommage en mars 1944, il meurt en avril, sans le sou. Jean Cocteau signe la préface du catalogue, faire-part anticipé d’une époque que le couturier et le poète avaient incarnée à cheval sur les Ballets russes, les fêtes orientales, la folie américaine et le rejet en peinture des à peu-près de l’impressionnisme. Cela dit, à l’heure du cubisme, malgré une tendance aux tons forts, PP règle sa montre sur l’Empire, les fluides élégances de Joséphine, et sur Vienne (la sécession autrichienne l’a évidemment secoué). Mais on le voit, avant et durant la guerre de 14, prendre à cœur de défendre la mode française, car les contrefaçons foisonnent… Ce que montre la présente exposition, c’est aussi son génie de la diffusion, les dessins de Paul Iribe ou les photographies de Steichen sont ses messagers des deux côtés de l’Atlantique. Poiret, c’est bientôt la France de l’Art Déco, la France qui gagne et s’exporte, au point que l’inénarrable New York Times (qui n’a pas changé), en l’enterrant, parlera du « célèbre dictateur de la mode ». On sait ce qu’il faut penser de la « haute couture américaine ». Quand il n’étalait pas la couleur sur ses robes à garnitures décalées, verre ou métal, PP la cultivait chez les peintres qu’il collectionnait, Cézanne comme Matisse. Léon-Paul Fargue le résumera dans Portrait de famille (1947) en quatre mots : « Il savait tout faire ».

Une célèbre photographie de 1925 campe Poiret sur son 31 en face de ses Lautrec et de ses Cézanne (je n’arrive pas à écrire son nom sans accent, nouvelle convention, que ne suivaient pas tous ses proches). Comme Worth, l’autre Paul avait beaucoup appris de la peinture des autres, et il aurait certainement applaudi aux recherches qui étendent nos connaissances des liens entre le peintre d’Aix et la culture rocaille, l’emploi répété qu’il fit notamment dans ses propres tableaux des gravures anciennes et des accessoires qui ornaient le Jas de Bouffan, objet de la riche exposition du musée Granet. L’importance des prêts ne s’y mesure pas toujours à la renommée des œuvres. On est évidemment très heureux de l’avalanche de tableaux insignes. Mais, avouons-le, les curiosa ne manquent pas d’attraits, à commencer par la toile du Nakata Museum, aussi maladroite dans sa traduction d’un cache-cache de Lancret que savoureuse par le côté fleur bleue du premier Cézanne. Avant le couillard, il y eut le sentimental un peu manchot ou l’enfantin sucré (copie d’après Prud’hon), moment encore difficile à cerner et que l’exposition de Daniel Marchesseau (Martigny, 2017) avait très bien abordé. Date d’alors l’exquise Jeune fille en méditation, riche de ce catholicisme familial qui embarrasse la vulgate moderniste (lire en ligne le bel article de Nancy Locke sur La Madeleine d’Orsay). Le sens du tableautin, pas loin des naïvetés d’ex-voto, découle de la juxtaposition du miroir (Madeleine in absentia) et d’un crucifix, pour ne pas parler du Prie-Dieu. Le fameux portrait (exposé) du jeune Zola, visage baissé, mélancolique, donne l’une des clefs de cet idéalisme un peu contrit qui s’épanouit dans leur correspondance. N’oublions pas que le futur écrivain réaliste a prisé le séraphique Ary Scheffer avant de venir à Manet, si tant est qu’il y ait pleinement adhéré. Par la suite, Cézanne insèrera régulièrement des éclats de paravents XVIIIe, très fleuris, très féminins, à l’arrière-plan de ses œuvres les plus sévères, telle Femme à la cafetière, comme l’analyse utilement le catalogue de l’exposition. Le Jas de Bouffan en s’ouvrant plus largement au public n’a pas encore tout révélé de ce que Cézanne y vécut.

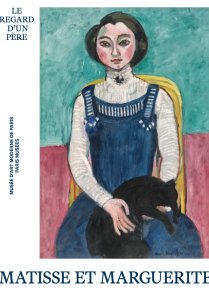

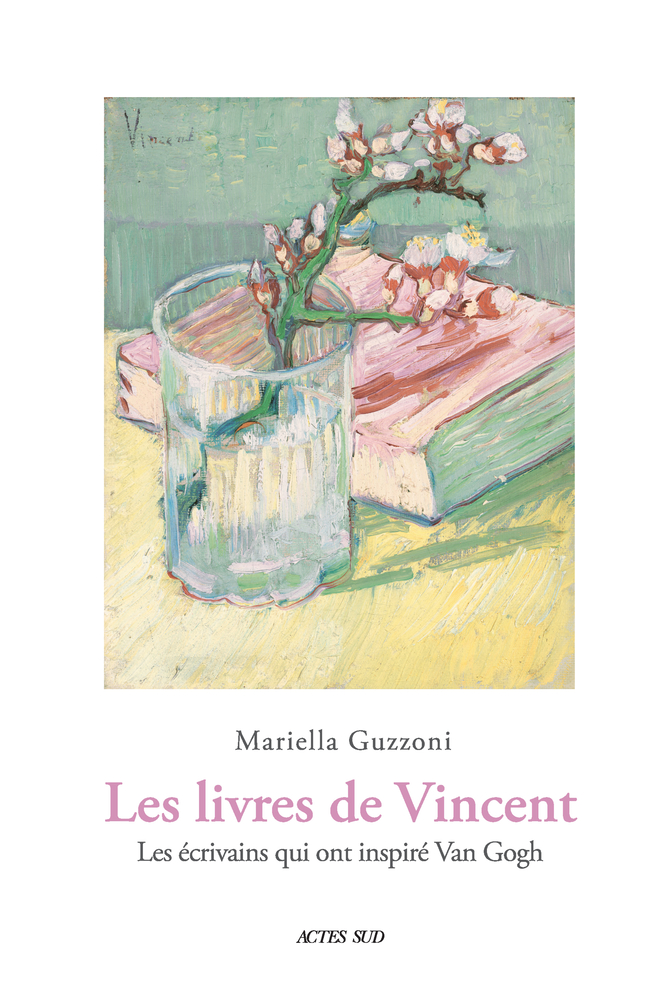

Heureux qui, comme Matisse, a fait de beaux voyages ! En dresser la carte, à l’invitation de la très remarquable exposition du musée de Nice, c’est vérifier la récurrence, la prégnance de la Méditerranée, en ses multiples rives, au cœur des déplacements de l’artiste et de la géographie de l’œuvre. Homme du Nord, mais peintre du Sud, à l’égal de Bonnard, son alter ego à partir des années 1910-1920. Ce tropisme, dont la découverte de la Corse marquerait le seuil en 1898, selon l’artiste lui-même, surgit du fond des âges, il le savait aussi, et l’a rappelé à ses interlocuteurs. A Tériade, par exemple, en 1936, il redit sa conviction d’un temps plus grand que le créateur, et donc d’une identité culturelle transcendante : « Les arts ont un développement qui ne vient pas seulement de l’individu, mais aussi de toute une force acquise, la civilisation qui nous précède. On ne peut pas faire n’importe quoi. » Nous gagnerions beaucoup à écouter les peintres modernes, plus qu’à les bâillonner au nom d’exégèses expéditives, à l’image de la vulgate matissienne. Appuyée sur les théories byzantinistes de Georges Duthuit et l’avant-gardisme new yorkais des années 1940-1970, elle règne depuis un demi-siècle, certaine que notre peintre serait fondamentalement étranger à sa propre tradition. Or, Matisse, proche en cela d’un Paul Valéry ou d’un Braudel, se voulait moins citoyen du monde, malgré son goût sincère pour les arts d’Afrique ou de Polynésie, qu’enfant de la « Mare nostrum ». Ce baigneur forcené, comme les doges, l’avait épousée, bien avant d’élire domicile à Nice. En chaque pêcheur de Collioure, écrit Aymeric Jeudy, il devinait un Ulysse qui sommeille. L’illustrateur lumineux de Baudelaire, Mallarmé, Montherlant et Joyce (ah ! Homère) aura doté d’une même ardeur mémorielle ses plages d’azur intense, ses odalisques aux charmes puissants, ses intérieurs et leur « lumière de demi-sommeil » si sensuelle – note Chantal Thomas au détour du catalogue, sa passion rocaille, étendue aux coquillages, aux meubles vénitiens et aux échos de la pastorale et de la fête galante. Poussin et Watteau revivent ensemble dans le baudelairien Luxe, calme et volupté, prêté au musée Matisse comme nombre de chefs-d’œuvre nécessaires au propos, dont deux œuvres du MoMA et Baigneuses à la tortue de Saint-Louis (voir l’excellent article de Simon Kelly dans le catalogue). De la chapelle de Vence, où la Méditerranée judéo-chrétienne glisse poissons et pureté lustrale, Matisse souhaitait qu’on ressortît « vivifié ». C’est le cas ici. Stéphane Guégan

*Worth, Inventer la haute couture, jusqu’au 7 septembre 2025, Petit Palais, catalogue sous la direction de Sophie Grossiord, Marine Kisiel et Raphaëlle Martin-Pigalle, Paris Musées, 45€ / Paul Poiret. La mode est une fête, Musée des Art décoratifs, jusqu’au 11 janvier 2026, catalogue sous la direction de Marie-Sophie Carron de la Carrière, MAD / Gallimard, 45€. Notons que cette publication contient un texte inédit de Christian Lacroix, qui saluait en 2017 le génie coloré de Worth. Puisque Steichen et Poiret étaient de mèche, signalons l’excellente synthèse de Julien Faure-Conorton (Actes Sud, 19,50€) : la photographie pictorialiste, entre-deux assumé entre le mécanique et l’artistique, prétendait moins égaler la peinture, et moins encore le flou impressionniste, que se hisser à la hauteur d’émotion et de construction du « tableau ». En Europe, comme au Japon et à New York, ceux et celles qui la pratiquent (succès récent de Céline Laguarde à Orsay) considèrent que le nouveau médium, ainsi pratiqué, peut prendre place parmi les arts, non les Beaux-Arts. Baudelaire aurait apprécié le distinguo. / Cézanne au Jas de Bouffan, musée Granet, Aix, jusqu’au 12 octobre 2025, catalogue sous la direction de Denis Coutagne et Bruno Ely, Grand Palais RMN Editions, 39 € / Matisse Méditerranée(s), Musée Matisse Nice, jusqu’au 8 septembre 2025, catalogue sous la direction d’Aymeric Jeudy, In fine éditions, 39€.

Le polar de l’été / L’intérêt de lire Conan Doyle m’avait échappé jusque-là, j’étais persuadé que les aventures de Sherlock Holmes ne valaient que par les films qu’elles avaient inspirés ou suscités, au premier desquels se place la merveilleuse variation de Billy Wilder (1970) sur les travers et les secrets du personnage légendaire. Il fallait être bien naïf pour penser que La Vie privée de Sherlock Holmes, joignant le sacrilège à l’humour, cherchait à remplir les silences de l’écrivain, comme si Wilder, à la barbe du flegme britannique, avait répliqué au puritanisme qui poursuivait ses films aux Etats-Unis. En réalité, Conan Doyle, dont Alain Morvan nous rappelle qu’il a lu Stevenson et Poe religieusement, n’a pas forgé un héros d’acier, imperméable au doute, à l’échec, à la terreur du quotidien, et même à « l’ennui » (en français dans le texte). Au reste, il ne voile guère les habitudes du détective cocaïnomane les plus aptes à être « very shocking » en terre anglaise. L’incipit du Signe des quatre en fait foi : « Sherlock Holmes prit sa fiole sur le coin de la cheminée et sa seringue hypodermique dans son élégant étui de marocain. » On apprend ensuite que son avant-bras est grêlé « de traces innombrables de piqûres » et, sa brève hésitation passée, qu’il s’injecte le doux poison avant de se laisser « retomber au fond du fauteuil recouvert de velours en poussant un long soupir de satisfaction ». Seuls les grands auteurs possèdent le don de mêler la morale et l’immoral, la déchéance volontaire et le chic dont il peut s’accompagner, à Londres surtout, entre deux siècles. Il est vrai aussi que Conan Doyle était né en Ecosse de parents irlandais et s’est reconnu très attaché à la vision catholique de la dualité humaine. Les quelques lignes que nous venons de citer font entendre une autre convergence entre l’auteur et son héros, la croyance aux signes, indispensables à l’enquête, à sa narration haletante et à la teneur parfois spirite de certains romans et nouvelles (Holmes n’a pas toujours besoin de 200 pages pour triompher là où la police échoue). Cinquante ans après le film de Wilder, Conan Doyle rejoint les cimes sacrées de La Pléiade et y bénéficie même d’une triple consécration, deux volumes d’œuvres et un album, aussi piquant que percutant, signé de Baudouin Millet. D’une richesse inouïe, son bilan iconographique, tous médias confondus, jette les vrais contours d’un imaginaire tentaculaire, égal à l’ascendant des écrivains capables de parler à chacun. Il n’est de détail insignifiant, vulgaire, voire ignoble au collecteur du 221b Baker Street. Tous les publics se retrouvent en lui, et tous finalement partagent son hygiène de l’inconnu. SG / Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, édition sous la direction d’Alain Morvan avec la collaboration de Claude Ayme, Laurent Curelly, Baudouin Millet et Mickaël Popelard, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, deux tomes, 62€ chacun, 2025.

La revue de l’été / Mauriac revient ! Le Bloc-notes fait fureur et, constat rassurant, n’occulte plus le reste de l’œuvre, le journalisme caustique, anti-sartrien, comme les romans déchirés dans leur chair et leurs convictions sociales. Au nombre des signes qui ne trompent pas, citons encore le beau documentaire (2024) de Valérie Solvit et Virginie Linhart. L’embellie se confirme du côté des revues savantes, à l’instar de celle qu’abrite depuis presque deux ans l’éditeur de l’indispensable Dictionnaire Mauriac (2019). Félicitons-nous qu’il accueille désormais à son catalogue cette Revue François Mauriac, sœur des Cahiers François Mauriac (1974-1991, Grasset) et des Nouveaux Cahiers François Mauriac (1993-2018, Grasset). En couverture, le tableau de Jacques-Emile Blanche (dont la correspondance avec l’écrivain vient de paraître), vibrant de l’électricité des années 1920, signale parfaitement le renouveau des chercheurs et l’aggiornamento en cours. Les deux livraisons déjà parues témoignent de cette double ouverture, puisque on ne craint pas d’étoffer le portrait usuel de l’écrivain engagé, soit en s’écartant de la mythologie gaullienne (voir l’attitude de Mauriac au temps de l’Epuration), soit en repensant son destin d’écrivain catholique pascalien. Le dernier numéro s’organise autour des différents régimes et horizons de l’écriture mémorielle, des combats de jeunesse au miroir poignant de soi. SG Revue François Mauriac, sous la direction de Caroline Casseville et Jean-Claude Ragot, 2025-2, Honoré Champion, 38€.

Le roman de l’été / Page 129 du dernier Bordas, on lit, au sujet de Paris : « A mesure qu’augmente le mètre carré décroît la chorale des rues. » Notre langue se meurt, son constat n’a pas varié depuis qu’il écrit. Ecrit-il, d’ailleurs, pour enregistrer autre chose que le deuil impensable d’une certaine façon de dire ? De transformer le vécu en fleurs d’éloquence ? Choral, oui, Les Parrhésiens, clin d’œil à Rabelais, l’est, à hauteur de la capitale que Bordas découvre, « aux derniers jours de Giscard ». Une vraie Babel persistante aux parlers drus : « les trottoirs étaient nourriciers, riches en boutiquiers à tirades et vendeurs à la criée. Une grenaille de mots crus annonçait la sortie des ateliers et poissait le sillage des militaires. Les émus de Béru et le férus de Guitry bataillaient sur le zinc à coups de citation. Les argotiers sans curriculum et les lettrés à ex-libris pactisaient sur la grille des mots-fléchés. » La rue, comme la poésie, entrera bientôt en clandestinité. Il est au moins deux façons de savourer ces quatre cents pages de résistance au nivellement de la novlangue, au recul de la culture et au naufrage de l’intelligence, suivre ses personnages, de situation loufoque en aventure insolite, ou glaner les présences littéraires où se dessine une fraternité du Français musclé encore possible. Glissons sur les aigles du XIXe siècle, Baudelaire et Rimbaud, que l’institution scolaire n’arrive pas à effacer de ses manuels (ça viendra, évidemment). Mais Bordas a d’autres chevaux à son moteur : Audiard (ne pas en abuser, tout de même) et surtout Alphonse Boudard, sauvé par l’écriture, Boudard dont Bordas se souvient que l’enterrement avait réuni les trois D, Druon, Déon et Dutourd. Boudard et son faux argot, Céline des taulards qui, comme lui, refusaient de porter des armes et donnaient à leur conversation un air de cinoche d’avant-guerre. Soit le « français vivant », comme disait Aragon du style Drieu. SG / Philippe Bordas, Les Parrhésiens, Gallimard, 25€.

A paraître, le 2 octobre : Stéphane Guégan, Matisse sans frontières, Gallimard, 45€.

Nomade à sa façon, Henri Matisse aura fait le tour du monde. De Collioure à Moscou, de Padoue à Séville, de Biskra à Tanger, de Harlem à Tahiti, il ne dissocie jamais le voyage de la peinture. Et sa culture, sa différence, d’une connaissance des autres. Si le pittoresque lui fait horreur, le rival de Picasso n’affirme pas moins, en 1933 : « La rêverie d’un homme qui a voyagé est autrement plus riche que celle d’un homme qui n’a jamais voyagé. » En restituant sa géographie, ce livre fait respirer autrement le récit et l’intelligence de son œuvre, loin des sempiternelles ruptures plastiques ou de la quête abstraite que l’histoire de l’art n’a cessé de mobiliser. Il a semblé vital de revenir à la francité de Matisse, à son historicité propre, autant qu’aux profits, en tous sens, tirés de ses voyages.