Une forte reliure entoilée de noir, une garde rose, 300 photographies, 560 pages, 1700 notes, L’Amour peintre de Guillaume Faroult porte fièrement les promesses de son titre, emprunté à Molière, mais appliqué à plusieurs siècles d’images lascives. Le XVIIIe du nom, cœur de cette étude saisissante, ne fut peut-être pas plus dépravé que le précédent, mais il le montra davantage. A partir de la Régence de Philippe d’Orléans, que chante Voltaire et qui amorce « une brusque libération des mœurs » (Michel Delon), la France des Lumières exhibe son libertinage plus ou moins brutal, sans comprendre encore où la portera cette révolution peu appréciée de l’Eglise, des Parlements et de la Censure. L’exemple vient pourtant du plus haut, dès que Louis XV, vers 1735, lance le programme des petits cabinets de Versailles, les commandes de peinture afférentes et instaure le règne des favorites et autres licences vécues au grand jour. Douceurs ou fureurs du corps, désirs et fantasmes de l’esprit, l’homme de la philosophie sensualiste retrouve son unité perdue dans l’ivresse des sens et des sentiments, qu’il faut moins séparer que le pauvre et malaimé Sartre le croyait. L’érotisme, sous toutes ses formes, envahit la littérature et les images, sans parler de cet entre-deux qu’est l’illustration plus ou moins grivoise, clandestine ou pas, sur laquelle Faroult apporte une connaissance de première main. Elle semble même avoir conditionné sa méthode, courageusement interdisciplinaire, et une ambition globale, éclairer les passages qui relient l’iconographie des livres, scabreuse ou pornographique, à l’art de Watteau, Boucher et Fragonard, les trois héros de ce bilan des turpitudes heureuses et des accointances oubliées. Toute une forêt d’éminents artistes, que Faroult n’oublie pas, se cachent derrière ces grands arbres aux ramifications multiples.

L’interdépendance de l’image et de son public, sous l’emprise nouvelle de la galanterie et des roués, trouve une première et parfaite illustration en Watteau. Les thuriféraires de ce Parisien des Flandres, au lendemain de son décès précoce, le disaient aussi pur de mœurs que libertin d’esprit, tension qui travaille sa merveilleuse peinture et lui vaut de compter parmi les Phares de Baudelaire. Multiplié par la gravure, l’univers de Watteau allait structurer l’art moderne jusqu’à Manet et Bonnard. Plus qu’un répertoire de gestes, postures et regards, il offre ensemble une méditation sur les formes du désir, sa violence parfois, et ses modes d’énonciation. Comme l’amour lui-même, ses images sont affaire de proportion et de disposition. Watteau a tellement perfectionné le jeu des apparences qu’il aura fallu attendre près de deux siècles pour ramener la sublime Toilette de la Wallace collection (ill.) dans l’orbe de la prostitution espiègle. Avec Patrick Wald Lasowski (Scènes du plaisir. La Gravure libertine, Editions du Cercle d’Art, 2015), Faroult nous rappelle que boudoirs (le mot apparaît en 1708) et bordels se tapissent ordinairement d’images propres à mettre le feu aux poudres (pour paraphraser un Fragonard justement célèbre). Du Régent à La Popelinière, mécène insigne de Rameau, certains amateurs soucieux de préserver leur vigueur, ou de meubler leurs chimères, iront jusqu’à produire eux-mêmes textes ou images à circulation très réduite. L’autre piment que Watteau dérive de Rubens, c’est la modernité, au sens double de Baudelaire, l’alliance des mythes du vieil Eros et des atours du siècle. Comme l’écrit Le Mercure de France en novembre 1726, sous la plume de l’abbé Fraguier, il sut représenter « les nymphes de nos jours / Aussi charmantes qu’à Cythère / Sous les habits galants du siècle où nous vivons. » Jean-François de Troy fut aussi très habile à ce genre de tressages, comme Christophe Leribault l’avait signalé dans sa monographie de 2002. Aussi combustible que ses tableaux, il les peuple de nudités fort avenantes et même de baigneuses dé-mythologisées. Son autre coup de force, c’est l’invention de ce que Mariette, un siècle avant Baudelaire et les Goncourt, appellera les « petits tableaux de mode ». De Troy y observe ses jeunes élégants varier les approches du beau sexe avec une distance que compromet généralement la présence d’un chien agitant la queue ou l’écho d’une peinture insérée au décor de la scène, comme l’étreinte de Mars et de Vénus au sommet de La Déclaration d’amour du Met (1724). Pour être porté sur la chose et avoir fréquenté le monde de l’argent, Crozat ou Samuel Bernard, De Troy n’a pas dissocié le leste et le lascif du raffinement. Jean Starobinski y voyait la clef d’un rococo autoréflexif en tous sens : « Un jeu de miroirs : un art qui veut dispenser le plaisir, en prenant le plaisir même pour sujet ; des peintures qui cherchent à séduire en représentant des scènes de séduction. »

Le Sopha de Crébillon, source piquante de L’Odalisque brune de Boucher (ci-contre), Le Portier des chartreux et Thérèse philosophe furent autant de romans propres à « irriter la lubricité » et mettre en verve les artistes, ils fixent l’atmosphère des années 1740, et génèrent une imagerie où toutes les libidos et fantaisies se donnent carrière à couvert. Les modes de diffusion, tabatières et miniatures coquines comprises, s’adaptent au sujet et à sa dangerosité. En art, de même. On ne saurait peindre pareillement pour le salon d’un particulier et le Salon du Louvre. Il y a tableaux et tableaux, comme il y a gravure et gravure. Les artistes les plus libres pratiquent une double entente salutaire, duplicité qui permet de sauver souvent une décence élémentaire et de pimenter d’implicite l’imagerie amoureuse. A la prudence succédera une véritable stratégie de contournement dans les années 1750-1760, quand des voix toujours plus nombreuses s’élèveront pour dénoncer le succès de la peinture licencieuse et l’impulsion que lui donne le pouvoir royal en favorisant la mythologie galante. Boucher, peintre de Louis XV et de Madame de Pompadour, va personnifier cette déconfiture de l’honnête beauté en sa mutation libertine. Ses collègues cherchent à en tirer profit, et les philosophes, quoi qu’ils en aient, l’attaquent, au prétexte fallacieux qu’il faudrait peindre l’amour sain ou réserver ses écarts à la sphère privée ; c’est que le Salon devient une manière de forum détourné de sa fonction d’ostentation royale, et qu’un Diderot, oubliant Les Bijoux indiscrets de 1748, s’y métamorphose en prédicateur des bonnes mœurs et du mariage bourgeois dont Greuze devient le parangon. C’est La Font de Saint-Yenne qui ouvrit les hostilités lors du Salon de 1753. Boucher, synonyme des attouchements peu gazés et des regards louches, est rappelé à l’ordre d’un jansénisme qui ne dit pas son nom. L’érotisation outrée de l’image en dégrade la fin traditionnelle, qui est d’élever l’âme, forme et fond. Boucher, dont le critique admet le génie, est encouragé à ne pas tout montrer de son pinceau intempérant : « Bien des personnes du sexe, qui en ont encore la modestie, ont jugé à propos de n’y point mener leurs filles. »

Le règne de Boucher, dont Faroult éclaire les facettes et les connections les plus secrètes, aura tout de même duré près d’un demi-siècle. Dès le début des années 1730, en émule pressé de Watteau et de François Lemoyne, le jeune peintre dit les élans de la chair comme nul autre. La fable antique n’a plus besoin d’être froide ou stoïcienne pour être savante, ingénieuse, raffinée. Sexe et invention s’accouplent dans une matière picturale onctueuse, mordante à l’œil, énergique aussi, qui vaut métaphore. Le corps de la femme, où se résument à la fois une esthétique et un imaginaire, déborde sa définition usuelle, dessin et proportions, contour et rigueur anatomique. A rebours des peintres glacés par la bienséance, Boucher brosse ses belles en pleine pâte, joue de la continuité des pigments libérés et de l’épiderme en fleur, du coloris en rut et de l’afflux de sang qui fait rosir poitrines, fesses, cuisses et mont de Vénus. Une toile comme l’Hercule et Omphale du musée Pouchkine (ill.), qu’il faudrait rapprocher d’un précédent de Jean-Baptiste Pater, est à peine croyable. Il faut remonter aux images les plus raides du cercle de Raphaël, toujours présentes aux consciences, pour trouver une fougue priapique équivalente. En 1690, du reste, l’admirable Dictionnaire de Furetière associait les très impudiques « postures de l’Arétin » à sa définition de l’obscène. Hercule et Omphale, que Fragonard copiera en manière d’initiation à la Valmont, rougeoie comme l’ardeur qui soude les deux corps. Bouches collées, sein empoigné, jambes tricotées, draps et draperies en vagues agitées, l’action ne repose jamais dans cette alcôve orné d’un médaillon de pierre. Antithèse parfaite de la lave centrale, ce bas-relief montre un homme chauve pointant d’un doigt réprobateur le couple délictueux. Boucher masque davantage la réalité des transports, à l’aide du saphisme ou des accessoires à pointe (ah, l’épée d’Enée!), quand il s’agit de peindre pour le roi ou le Salon. Car, face à Diderot, il n’aura jamais plié, et Baudouin, son gendre pareillement étrillé par la fausse pruderie, n’en continue pas moins à exposer ses gouaches « infâmes », tandis que son ami Fragonard se repliera hors de la sphère publique jusqu’à la Révolution. Le génial Verrou, que Faroult scrute sous ses coutures les moins avouables, condense le génie du siècle et pose une rose, symbole ici du sexe féminin et non de la virginité, entre le lit aux prometteurs remous et le couple qui mime le viol mental des ébats à venir. « La complicité dans le viol », aurait ajouté Malraux, en fin greffier de des rêveries fantasmatiques.

Puisque Faroult lui-même s’autorise quelques retours en arrière, signalons enfin deux livres propres à nous faire réviser nos idées sur le siècle de Louis XIV, réputé plus sévère que le suivant, notamment en sa phase ultime. René-Antoine Houasse (vers 1645-1710), auquel Matthieu Lett vient de donner une seconde vie presque inespérée, patientait encore au purgatoire des suiveurs de Charles Le Brun. Il avait connu l’Enfer des oubliés de l’histoire de l’art, nuit épaisse dont l’avait partiellement tiré Antoine Schnapper, en 1967, dans son beau livre sur les peintres du Trianon de marbre. Parmi eux, Houasse se détache aisément, la mythologie galante lui convenant mieux que les allégories régaliennes du vieux château. Son superbe Apollon et Daphné de 1677, destiné à l’appartement des bains, doit à sa destination humide d’y échapper déjà. Le chiasme des carnations, chaude chez le mâle, déjà marmoréenne chez la nymphe qui se transforme en laurier, est contrebalancé par l’intensité des regards et l’audace des contacts. Le même peintre, décidément surprenant, saura hisser les scènes d’onirisme, d’effroi ou de violence physique à un degré inconnu de Le Brun, son mentor et parent. Le Tombeau violé par un soldat et Minerve frappant Arachné annoncent, non moins que les tableaux érotiques, la génération davidienne, Girodet et Gros en premier lieu. Béatrice Sarrazin a raison d’en faire la remarque dans son avant-propos. En 2018, elle s’était penchée sur le sort aussi peu enviable de Jean Cotelle (1646-1708), exact contemporain de René-Antoine Houasse et autre pourvoyeur, en ce Trianon des voluptés et de l’étiquette assouplie, d’un vieux monarque assez vert. Les fêtes des débuts du règne, auxquelles Molière fut d’un apport décisif, se perpétuent à l’écart de Versailles et défient le temps. Plutarque et Tacite cèdent ici à Ovide et au Tasse. Car, sur les murs de cette maison de plaisance, la galanterie française étend son empire sous le voile assez transparent de la fable antique. Cotelle, très réceptif aux « grâces » un peu sucrées de l’Albane, va les répandre à foison dans la galerie qui porte aujourd’hui son nom. Ce faisant, il flattait les goûts de Louis XIV à qui André Le Nôtre devait offrir, en 1693, sept peintures du Bolonais. A cette date, le Français avait livré sa série de vues des jardins de Versailles. Les bosquets et bassins de Le Nôtre y fournissaient le décor idéal de la jeunesse illusoire dont le spectacle était comme la raison d’être du lieu où il prenait place. Apollon en était la figure obligée, pas moins que les nymphes et leurs gorges dévoilées dans la tiédeur d’un éternel printemps. Ailleurs, les amours de Flore et Zéphyr ne dérangent pas les putti que l’on voit ratisser sagement. Houasse et Cotelle, inlassables enchanteurs du monarque que le rigorisme n’a pas encore piégé, méritent une place dans le musée de l’Amour de Baudelaire. Stéphane Guégan

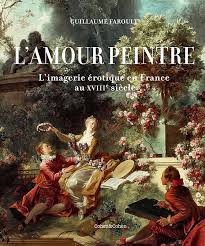

Guillaume Faroult, L’Amour peintre. L’imagerie érotique en France au XVIIIe siècle, Cohen & Cohen, 160€ // Matthieu Lett, René-Antoine Houasse. Peindre pour Louis XIV, ARTHENA, 99€ // Béatrice Sarrazin (dir.), Jean Cotelle des jardins et des dieux, Château de Versailles / LIENART, 39€. Lors des différentes perquisitions qui précédèrent, en 1801, l’enfermement définitif de Sade, on découvrit un Boccace français. S’agit-il de l’édition illustrée que Gravelot dota d’une vingtaine d’images lascives en 1761? Car Sade, l’écrivain et son univers, est impensable sans toutes celles qui mènent à ses propres romans et leur solide illustration… Michel Delon le sait bien qui consacre au sujet un chapitre de son nouveau livre (Albin Michel, 19,90€), passionnant, émouvant par son tour presque intime et courageux au regard de notre triste époque, soumise qu’elle est à l’infantilisation des esprits. Devenus incapables de séparer la littérature de ce qu’elle décrit, l’auteur de ce qu’il met en scène, perdant tout sens de l’autonomie de l’art et des réalités comparables (Michel Onfray, en 2014, exploitait encore le filon nauséabond, mais lucratif, d’un Sade dur au Peuple, pré-nazi, préfigurant, voire préludant aux camps), un grand nombre de nos contemporains rêvent de brûler le rouleau des Cent Vingt journées de Sodome. La morale mal placée aveugle et détruit, on en a la preuve chaque jour. Élevé in-extremis au rang de Trésor national, le manuscrit sulfureux forme un morceau de notre passé et continue à faire Histoire. Se pencher sur ce double vertige, sans négliger ceux et celles qui nous ont transmis ce phylactère de 12 mètres, ne pouvait que tenter Delon, qui se livre ici à une fine archéologie de son objet, et y imprime un romanesque aussi contrôlé que savoureux. SG

A lire aussi : Stéphane Guégan, Bonnard / Verlaine, Parallèlement, Hazan, 35€: « Livre orgiaque, sans trop de mélancolie », aux dires de son auteur paraphrasant Baudelaire, Parallèlement met en scène les amours et les haines de Verlaine, sa double nature de pécheur et de chrétien convaincu, sa double identité sexuelle aussi. Celui qui avait été l’amant de Rimbaud, le temps d’une saison infernale, publie une manière de portrait intime en 1889, non sans craindre la censure. Onze ans plus tard, Verlaine étant mort entre-temps, Vollard et Bonnard, le marchand et le peintre, donnent une seconde vie au livre, choisissant avec soin format, papier et typographie, ainsi qu’une illustration somptueuse, tirée en rose à dessein. Sans jamais trahir le texte et sa façon piquante de mobiliser les sens, Bonnard laisse ses motifs, femmes entrelacées, corps lascifs, faunes exténués ou personnages de Watteau, et même odalisques fessues de Boucher, sortir des marges, envahir la page, culbuter les vers imprimés. Ce sommet de la poésie française et du livre d’artiste reparaît dans un coffret qui rend hommage à cette rencontre originale, à ce dialogue artistique au plus haut. Un livret explicatif se penche sur la verdeur poétique de Verlaine et explore l’Eros inventif de Bonnard. SG