Entre Marcel Proust et Paul Claudel, une certaine image de Vermeer s’est fixée, faite de dépouillement, de pureté cristalline, d’intériorité poignante, elle penche tantôt vers l’harmonie domestique ou méditative, tantôt vers la douceur ou la mélancolie amoureuse. Rien ne saurait en troubler le silence pour certains commentateurs, pas même la musique, détournée du plaisir des sens, à les écouter, au profit de l’union des cœurs ou des âmes. Imaginons ce qu’il en serait si le corpus de l’artiste était aujourd’hui diminué de La Jeune fille au verre de vin, si heureuse des assiduités de son galant, ou de L’Entremetteuse de Dresde, joyeuse scène de bordel à double présence masculine. C’est là le tableau le moins lisse de Vermeer. Un homme en rouge, évidemment, a posé une main sur la poitrine d’une prostituée, son autre main tend une pièce de monnaie assortie d’un imperceptible éclair de lumière. La transaction a lieu sous les yeux d’une maquerelle casquée de noir, temps et espace s’animent. A gauche, le jeune Vermeer, la vingtaine mais habillé à l’ancienne pour accroître l’ébriété de l’ensemble, s’est glissé dans son propre tableau, il nous décoche un sourire complice et gaillard. Il tient un verre de vin et le manche d’une cithare qu’on dira phallique avec Edwin Buijsen. La récente radiographie du tableau a révélé maints changements, qui accusent et le scabreux décomplexé du sujet, et la tension dramatique voulue. En cours d’exécution, Vermeer a assombri les visages masculins et supprimé la pièce d’or ou d’argent qui se trouvait déjà au creux de la main de la fille de joie, vêtue du jaune citron de la tentation.

Retenons deux choses de cet exemple éloquent des débuts de Vermeer, encore tenté par la peinture d’histoire, sacrée (Le Christ chez Marthe et Marie) ou profane (Diane et ses nymphes), mais capable aussi d’appliquer à un sujet moderne (le sexe tarifé) les ressorts et la complexité symbolique du grand genre. Marié depuis peu à une catholique, et probablement converti à cette occasion, Vermeer n’échappe alors ni aux conséquences de cette inflexion confessionnelle, ni aux lois du marché. Les travaux de John Michael Montias ont reconduit la peinture de Vermeer, y compris celle de la maturité, à son lot de contraintes extérieures. La vie de l’artiste, père de maints enfants (quatorze ou quinze) et exposé à toutes sortes de difficultés matérielles, ne ressemble pas à ses tableaux épurés et méthodiques, sûrs du magnétisme que leur assurent l’élégance des situations, le refus du pittoresque et le raffinement décoratif ou vestimentaire. L’idéal du gentilhomme, fantasme nobiliaire commun aussi à Ter Borch, Mestu et Peter de Hooch, s’empare de Vermeer dès avant 1660, et le pousse à transfigurer l’ordinaire. Que le réalisme pictural ait toujours procédé de la fiction, le peintre de Delft n’en est pas seulement conscient, il en exploite chaque ressource afin de donner vraisemblance à ses plus fines inventions. La plus vaste de ses compositions, La Peinture, se présente sur le mode de l’allégorie, « allégorie réelle », comme le sera L’Atelier de Courbet, sauf que Vermeer s’y peint moins en enfant de la nature qu’en constructeur du sens et en magicien des yeux. Une obligation s’impose par conséquent à l’historien, aller au-delà de l’apparence première des tableaux et les situer dans le contexte de production de Delft. Ce fut toujours l’approche d’Albert Blankert, l’inoubliable expert de Vermeer auquel le catalogue de la dernière rétrospective du Rijksmuseum était dédié. Cette même exposition, la plus complète à ce jour, la plus inclusive aussi au regard de la catalographie, aura profité de toutes sortes de découvertes ou les aura précipitées, autant de preuves de la concision narrative qui, parallèlement à une morale plus nette, poussa l’artiste à remanier les toiles antérieures à cette montée en gamme. Les examens que le Met de New York a menés sur La Jeune fille endormie, achevé peu après L’Entremetteuse, ont exhumé la présence d’un homme, probablement l’artiste lui-même, qui explique pourquoi l’œuvre a pu être décrite, lors de sa vente en 1696, comme « une jeune fille dormant ivre à une table ».

Stéphane Guégan // Lire la suite dans John-Michael Montias, Albert Blankert et Gilles Aillaud, Vermeer, nouvelle édition, 2024, avec un avant-propos de Stéphane Guégan, « De révélation en révélation », Hazan, 49,95€.

et sept autres boules…. de Noël !

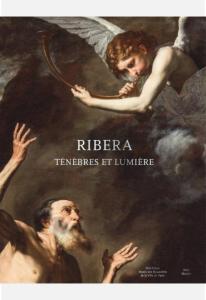

Guillon Lethière et Bonnat l’ont copié, Théophile Gautier vénéré, Manet médité, nous l’adulons… C’est que Ribera, au tournant des XX et XXIe siècles, s’est dédoublé, et son corpus, déjà conséquent, étoffé de tableaux attribués à d’autres. La réunification de l’œuvre fait de lui le plus précoce des disciples du Caravage et l’un des plus proches de l’esprit, comme de la sacralité, de « l’unico », qui électrisa toute une jeunesse venue d’Europe seconder la Rome tridentine. « Ceci est mon corps », nous disent les tableaux christocentrés de cet Espagnol si franc qu’on a pu le croire français. En plus de visiter l’exposition d’Annick Lemoine, ordonnatrice de l’inoubliable rétrospective Valentin de Boulogne, et de Maïté Metz, il faut lire leur catalogue, aussi international que la recherche si active sur le caravagisme. « Tu ne dédaignes rien de ce que l’on méprise […] / Le vrai, toujours le vrai, c’est ta seule devise. », écrivait Gautier au début des années 1840, à l’ombre du musée espagnol de Louis-Philippe, qui changea le destin de l’art français. La devise vaut pour l’historien. SG / Annick Lemoine et Maïté Metz (direction), Ribera. Ténèbres et lumière, Paris-Musées / Petit Palais, 49€.

Si certains de ses tableaux avaient pu être déplacés, le peintre Guillon Lethière (1760-1832) eût été plus présent sur les cimaises du Modèle noir, l’exposition pivotale d’Orsay (2019). Les relations interethniques, cet élève de Doyen, ce rival de David, ce proche de l’abbé Grégoire et du général Dumas, les a vécues dans sa chair avant de les traduire fortement en peinture. De père blanc et de mère métisse, peut-être non affranchie encore à sa naissance, l’enfant voit le jour à la Guadeloupe, comme le rappelle l’exposition du Louvre dès son titre, laquelle s’accompagne d’un vrai livre en manière de catalogue. Lecture faite, on comprend pourquoi pareille ampleur de vue était impérative. Les simplifications, tentantes, sont trop fréquentes au sujet de l’histoire coloniale et, plus précisément, des Antilles françaises. Notre peintre, quoique abolitionniste, ne s’est défait de l’exploitation sucrière de son père, et des esclaves qui y travaillaient, qu’en 1809 ; son destin de sang-mêlé, loin d’entraver sa brillante carrière, a favorisé un parcours qui brûle les étapes avec l’aide d’un réseau social et politique que nous pouvons désormais mieux pénétrer, de même que son corpus, qui touche au néoclassicisme sévère entre 1788 et 1794, puis s’abandonne au préromantisme post-thermidorien, sans sacrifier la fierté, dit Grégoire, d’être homme de couleur. SG / Esther Bell, Olivier Meslay et Marie-Pierre Salé (dir.), Guillon Lethière né à la Guadeloupe, Snoeck/Clark Art Institute/Louvre, 59€. Le livre fera date malgré une ou deux concessions aux post-colonial studies, inutiles tant la démonstration et l’information d’ensemble convainquent.

Peut-il exister une sculpture romantique ? Stendhal, partisan du renouveau pictural en 1827, reste dubitatif. C’est que la statuaire, art du volume par essence, en faisant le choix du vrai et de la couleur, risque de sombrer dans l’illusionnisme des musées de cire. L’écrivain est pourtant le premier à noter et soutenir, cette même année, le recul de « l’imitation gauche et servile de l’antique » chez les plus jeunes. François Rude (1784-1855) fut de ceux-là et, comme David d’Angers, son rival en art, son semblable en politique, aura vécu ce dilemme, d’autant plus que, lui aussi, était de formation néoclassique. Elle eut deux temps, la première est bourguignonne, ce qui lui vaudra les faveurs de Vivant Denon sous l’Empire, et les commandes d’ardents bonapartistes sous Louis-Philippe. Paris succéda vite à Dijon, et les premiers honneurs aux débuts obscurs. Prix de Rome 1812, mais privé de Rome pour des raisons financières en partie personnelles, Rude rejoint les exilés et sa belle-famille en Belgique, un an après Waterloo. David, l’autre, le peintre de Brutus, pousse à nouveau celui qu’il a toujours protégé. Rude ne redevient français que pour d’autres batailles, car le romantisme en est une en 1827 ! Là commence une carrière à coups d’éclat, du voluptueux Mercure (très Jean de Bologne) au terrible gisant de Godefroy Cavaignac (très Germain Pilon), du Départ des volontaires de l’arc de l’Etoile, cri inextinguible (on l’a vérifié en décembre 2018), au Ney de la place de l’Observatoire, ultime chef-d’œuvre que Brassaï a divinisé des halos de la nuit parisienne. En 1928, Luc Benoist avait exclu Rude de sa synthèse dépassée sur la sculpture romantisme. Porté par le regain que le sujet suscite depuis une trentaine d’années, notamment les travaux de Jacques de Caso et June Hargrove, Wassili Joseph signe plus qu’une monographie remarquable. Son livre, monumental en tous sens, remplace le Benoist, dont la réédition de 1994 laissa sur sa faim plus d’un fou du romantisme. SG / Wassili Joseph, Rude. Le souffle romantique, avant-propos de Claire Barbillon, préface d’Isabelle Leroy-Jay Lemaistre, ARTHENA, 139€.

Le « soft power », anglicisme aujourd’hui répandu hélas, ne fut pas toujours à sens unique. Projetons-nous un siècle en arrière, en pleine vogue et vague Art Déco. Paris donnait le ton alors au reste du monde, lequel se pliait à cette dictature du goût avec une bonne volonté confondante. A lire le dernier ouvrage d’Alastair Duncan, l’un des plus éminents experts du style 1925, maintes fortunes du nouveau monde, durant plus d’un demi-siècle, ont orné leurs intérieurs fastueux des créations de Rateau, Legrain, Dunand, Frank, Groult, Ruhlmann, Süe et Mare. Au lendemain de la guerre de 14-18, alors que l’Amérique du Nord pèse très lourd sur les règlements de paix et l’économie mondiale, on traverse l’Atlantique pour un rien, à bord de ces navires de croisière qui se font vite les vitrines de la nouvelle sensibilité décorative. La presse de Miami ou de New York s’intéresse de près à leurs importateurs, issus du gratin d’Hollywood ou des tycoons du chemin de fer. Et cela va durer plus d’un demi-siècle, comme ce livre le cartographie enfin. SG / Alastair Duncan, Le style Art Déco. Grands créateurs et collectionneurs, Citadelles § Mazenod, 2024, 79€.

« La rêverie d’un homme qui a voyagé est autrement plus riche que celle d’un homme qui n’a jamais voyagé », confiait Matisse à Tériade, en 1933, dans Minotaure. Bien qu’abritées par la revue surréaliste chic, ce n’étaient pas des paroles en l’air. Le nomadisme matissien, qui n’a pas d’équivalent chez Picasso et Derain, évoque davantage la mobilité et la liberté bonnardiennes. Certaines étapes en sont bien connues, la Bretagne et la Corse avant 1900, l’Algérie et le Maroc, l’Espagne et l’Italie, New York et Tahiti après. Elles ont toutes été des occasions d’élargir l’horizon ou de modifier, ce que Matisse désigne d’un mot, l’espace. Espace physique, espace politique, espace mental, espace pictural. A son exposition viatique, la plus somptueuse jamais organisée depuis celle du Centre Pompidou (2020, aussitôt fermée qu’inaugurée pour cause de Covid), Raphaël Bouvier a donné un titre baudelairien, qu’il faut comprendre dans sa dimension fictionnelle. Pour le lecteur serré des Fleurs du Mal que fut Matisse, le voyage, déceptif par essence, nécessite de surmonter son vice de nature ou de départ. La promesse d’un monde différent, d’une culture autre, d’une relation moins grippée au cosmique et au divin, ne saurait être pleinement satisfaite. Ce que le voyageur perd à l’épreuve du relatif, son œuvre, peinture ou écriture, le remplit, dirait Matisse, d’émotions, de sensations, de sentiments « personnels », nés de l’étrangeté d’être soi-même et autrui là-bas, comme le poète des Foules. Matisse atteint au chef-d’œuvre par la conscience de ses limites. Prêt insigne, ses Baigneuses à la tortue font de l’altérité et de l’ailleurs impossibles leur horizon fatal. SG / Raphaël Bouvier, Matisse. Invitation au voyage, Fondation Beyeler / Hatje Cantz, 2024, 58€. Depuis le 23 novembre dernier, le musée départemental Henri Matisse, au Cateau-Cambrésis, sa ville natale, a rouvert ses portes. Plus grand, plus lumineux, plus orchestré, il peut désormais proposer un parcours permanent, au-delà de la riche séquence des débuts de l’artiste, et une exposition ambitieuse. Celle consacrée aux livres illustrés de Matisse, domaine très sous-évalué en France de sa création, eût mérité un catalogue, que le chantier de réouverture a peut-être obligé de sacrifier. L’homme du Cateau appartenait à la race des peintres lecteurs, celle qui a fourni à notre pays ses plus grands créateurs. La règle ne souffre aucune exception.

Feu Philippe Sollers parlait volontiers de la profonde empreinte matissienne de l’art américain des années 1940-1970 ; elle l’enchantait et, fruit de ses séjours outre-Atlantique, l’avait même poussé à la servir. Aurait-il classé et accepté Tom Wesselmann parmi les émules du maître ? La plus grande vertu de l’exposition de la Fondation Louis Vuitton, son exploit même, ne s’évalue pas au nombre d’œuvres iconiques rassemblées – on pense à ces grands nus roses des années 1960, heureux de faire la roue au premier plan du tableau et de troubler le spectateur dans ses désirs et ses certitudes. Wesselmann ne déshabille-t-il pas ses modèles (les photographies le prouvent) et les codes de la pin-up standardisée d’un même mouvement ? Non, ce qui intéresse le plus le visiteur un peu saturé de popisme (tendance forte de la sensibilité contemporaine), ce sont les premiers essais, vers 1959-1960, de cet artiste né en 1931. La dépendance à Matisse et Bonnard y est criante, amusante et stimulante déjà. Ses odalisques prennent des poses éloquentes, qui ont déjà beaucoup servi en Europe. Les citations masquées deviennent ensuite explicites en raison même du recyclage propre au Pop Art. Les intérieurs de Wesselmann s’ornent de reproductions de Matisse, aveu (coupable ?) des détournements multiples opérés ici et là. Le catalogue reproduit à son tour une sélection des avatars actuels de cette surenchère du collage à forte teneur érotique ou plus. Que l’on y trouve son bonheur ou pas, l’étal passionne. Que pense Wesselmann de l’école à laquelle il a donné naissance malgré lui ? Probablement ce que Baudelaire pensait de « l’école Baudelaire ». SG / Suzanne Pagé, Dieter Buchhart et Anna Karina Hofbauer (dir.), Pop Forever. Tom Wesselmann, Gallimard / FLV, 45€.

Sans doute le rêve, en raison de sa part d’énigme irréductible, tient-il en éveil toutes les cultures humaines depuis la nuit des temps. La nôtre s’est toujours préoccupée de ce « langage hiéroglyphique dont je n’ai pas la clef », dit Baudelaire à Asselineau en 1856. Des clés, les auteurs antiques en désignent, voire en prescrivent plusieurs, étant entendu que le songe peut être de diverses natures, mémoire des états de veille, heureux ou non, ou divination de ce qui adviendra, bon ou mauvais. Le passé ou l’avenir se chiffrent obscurément et se déchiffrent difficilement. D’où la question ancienne, qui mène à Freud : les rêves procèdent-ils par images, comme le pensait le Viennois, ou selon le langage des mots ? « Un bon tableau, fidèle et égal au rêve qui l’a enfanté, doit être produit comme un monde », souligne le Baudelaire de 1859. Très tôt aussi les arts visuels ont regardé au-delà de cette équivalence valorisante, ils sont entrés dans « la fabrique du rêve », ils ont descendu, une à une, vaille que vaille, les strates de la psyché humaine. L’ample et belle réflexion que nous livre Victor Stoichita débute sous l’antiquité, quant aux textes fondateurs, et fouille plus de quatre siècles de représentations picturales, des enluminures du Moyen Âge aux illuminés conscients, c’est-à-dire cartésiens, du XVIIe siècle. On devine ce à quoi un auteur expéditif se serait borné : capturer ce flot d’images, superbement réunies ici, dans le filet de la psychanalyse. Stoichita, peu réceptif aux délices de l’anachronisme, procède lui en historien des idées. Giotto, Dürer, Bosch, Schongauer, Raphaël et Michel-Ange, Jordaens et Vermeer nous tiennent par la main, comme l’ange qui conduit Pierre au Vatican, chacun dans sa lumière et son approche de l’onirique. SG / Victor I. Stoichita, La Fabrique du rêve, Hazan, 2024, 110€.

Signalons aussi…

Théophile Gautier, Œuvres complètes, section VII, Critiques d’art, tome 2, Salons 1844-1849, textes établis et annotés par Stéphane Guégan, Lois Cassandra Hamrick, James Kearns et Karen Sorenson, édition relue, complétée et assemblée par Marie-Hélène Girard, Editions Honoré Champion, 95€. Ouvrage indispensable à qui veut comprendre le rôle essentiel joué par Gautier dans l’inflexion de la peinture française au crépuscule de la monarchie de Juillet et au début de la IIe République, quand sonne l’heure de la modernité baudelairienne et du réalisme de Courbet.

La puissance d’opposition propre à la littérature, dirait Balzac, se vérifie au fil du dossier qui ouvre la dernière livraison de la NRF, elle s’orne de photographies extraites ou pas du livre que j’ai signé avec Nicolas Krief (Musée, Gallimard, 2024). Krief, en voilà un qui n’a pas ses yeux dans les poches, et qui tend l’oreille aux mots que suscitent les images. C’est le sujet du second dossier voulu par Olivia Gesbert, très consciente du rôle que la NRF a joué dans leur rapprochement. De cette seconde moisson, un texte, sublime, émerge, Cioran sur Nicolas de Staël. Quant à L’Origine du monde de qui vous savez, elle mène Emma Becker jusqu’au bout d’elle-même. Parlerait-elle plus volontiers du petit bout d’elle-même ? SG / Nouvelle Revue Française, numéro 659, Gallimard, 20€.

Au cœur de l’histoire, Europe 1, lundi 2 décembre 2024, Auguste Renoir, le peintre fou de couleurs avec Stéphane Bern et Stéphane Guégan,

https://www.europe1.fr/emissions/lequipee-sauvage/auguste-renoir-le-peintre-fou-de-couleurs-4283174