J’ai, parmi ces petites bêtes, mes favorites, parce qu’elles ont amusé mes enfants et nous ramenaient subtilement à cette vie élémentaire dont le besoin se fait sentir à tout âge. Rien de plus risible qu’un citadin à la campagne, la vraie, au contact du pays d’en-bas… Mais revenons aux petites bêtes, si préférables aux grosses à maints égards. Léo Le Lérot, la dernière en date, a-t-il l’étoffe des meilleures créations d’Antoon Krings. Je veux parler, évidemment, de Loulou le pou, Léon le bourdon, Patouche la mouche, Oscar le cafard ou Grace la limace ? Est-il promis à devenir l’un des héros, que suggère son nom, de ce bestiaire où l’inversion des échelles et la palette saturée créent un premier charme ? De fait, il n’en manque pas lui-même, avec son œil noir, son rayé de bagnard et sa casquette empruntée aux marloux d’hier. Léo a tout de l’apache échappé d’un film de Carné ou de Duvivier. Les plus jeunes, brouillés avec les films en noir et blanc, s’arrêtent à son air de chenapan sympathique et ils ont raison de sourire à la gloutonnerie du noctambule affamé. Le gardien du jardin, un lutin un peu prévisible, s’émeut de ces prédations inacceptables et, contre les sauterelles, pratique des méthodes de fourmi. De fraises, de framboises et groseilles, Léon se voit soudain frustré. Que faire après une dernière ventrée de pommes ? Léo le Lérot, comme son protagoniste, manque un peu d’imagination. Léo n’a pas le goût de l’effort, vit au présent. Il ressemble, partant, au nôtre. La morale de l’histoire, qu’on ne dévoilera pas, en constitue la plus grosse surprise. Le déni d’éthique «élémentaire» gagnerait-il la littérature pour enfant ?

J’ai, parmi ces petites bêtes, mes favorites, parce qu’elles ont amusé mes enfants et nous ramenaient subtilement à cette vie élémentaire dont le besoin se fait sentir à tout âge. Rien de plus risible qu’un citadin à la campagne, la vraie, au contact du pays d’en-bas… Mais revenons aux petites bêtes, si préférables aux grosses à maints égards. Léo Le Lérot, la dernière en date, a-t-il l’étoffe des meilleures créations d’Antoon Krings. Je veux parler, évidemment, de Loulou le pou, Léon le bourdon, Patouche la mouche, Oscar le cafard ou Grace la limace ? Est-il promis à devenir l’un des héros, que suggère son nom, de ce bestiaire où l’inversion des échelles et la palette saturée créent un premier charme ? De fait, il n’en manque pas lui-même, avec son œil noir, son rayé de bagnard et sa casquette empruntée aux marloux d’hier. Léo a tout de l’apache échappé d’un film de Carné ou de Duvivier. Les plus jeunes, brouillés avec les films en noir et blanc, s’arrêtent à son air de chenapan sympathique et ils ont raison de sourire à la gloutonnerie du noctambule affamé. Le gardien du jardin, un lutin un peu prévisible, s’émeut de ces prédations inacceptables et, contre les sauterelles, pratique des méthodes de fourmi. De fraises, de framboises et groseilles, Léon se voit soudain frustré. Que faire après une dernière ventrée de pommes ? Léo le Lérot, comme son protagoniste, manque un peu d’imagination. Léo n’a pas le goût de l’effort, vit au présent. Il ressemble, partant, au nôtre. La morale de l’histoire, qu’on ne dévoilera pas, en constitue la plus grosse surprise. Le déni d’éthique «élémentaire» gagnerait-il la littérature pour enfant ?

On publie beaucoup sur Masaccio (1401-1428), et lui que Vasari disait associable, «négligé», ne l’est guère par les historiens et les éditeurs. Le volume d’Actes Sud, dû à la plume experte d’Alessandro Cecchi, dépasse le simple bilan : nourri des récentes avancées de la science, il les ordonne et les discute. Au regard du sacro-saint Roberto Longhi, qui avait fait de Masaccio le père de l’art moderne, une sorte de Courbet local qui annoncerait Caravage, la différence d’approche de l’auteur se déclare vite. Il refuse surtout de minimiser la valeur de Masolino, l’éternel «second», au prétexte que sa peinture serait plus féminine et gothique, moins virile et expressive. Ce dernier critère, longtemps indiscuté, en égara plus d’un, et Longhi lui-même, dès qu’il s’est agi de dissocier la part attribuable au peintre dans les œuvres de collaboration. Car l’expressivité fiévreuse des visages et des corps n’était pas l’apanage de Masaccio, bien que les sublimes copies de Michel-Ange aient permis d’accréditer une thèse qui n’aura cessé d’enfler depuis le XVIe siècle. Successeur de Giotto, Masaccio marche en tête de la Renaissance telle que le foyer toscan la théorise sous les Médicis. La réputation posthume de Masolino souffrira vite de la supposée «préciosité» de son art, dont on ne voudra bientôt plus comprendre les sources et les fins. Complice de tant de chantiers où ils avaient agi chacun selon son génie propre, Masolino n’est plus aujourd’hui que le faire-valoir de Masaccio. Or on ne saurait saisir ce qui s’est joué, au cours des années 1422-1427, en dehors de leur fructueuse complémentarité. La chapelle Brancacci, cette autre Sixtine de toutes les audaces, fut l’œuvre de deux génies. Ce livre scelle avec force leur réunion.

On publie beaucoup sur Masaccio (1401-1428), et lui que Vasari disait associable, «négligé», ne l’est guère par les historiens et les éditeurs. Le volume d’Actes Sud, dû à la plume experte d’Alessandro Cecchi, dépasse le simple bilan : nourri des récentes avancées de la science, il les ordonne et les discute. Au regard du sacro-saint Roberto Longhi, qui avait fait de Masaccio le père de l’art moderne, une sorte de Courbet local qui annoncerait Caravage, la différence d’approche de l’auteur se déclare vite. Il refuse surtout de minimiser la valeur de Masolino, l’éternel «second», au prétexte que sa peinture serait plus féminine et gothique, moins virile et expressive. Ce dernier critère, longtemps indiscuté, en égara plus d’un, et Longhi lui-même, dès qu’il s’est agi de dissocier la part attribuable au peintre dans les œuvres de collaboration. Car l’expressivité fiévreuse des visages et des corps n’était pas l’apanage de Masaccio, bien que les sublimes copies de Michel-Ange aient permis d’accréditer une thèse qui n’aura cessé d’enfler depuis le XVIe siècle. Successeur de Giotto, Masaccio marche en tête de la Renaissance telle que le foyer toscan la théorise sous les Médicis. La réputation posthume de Masolino souffrira vite de la supposée «préciosité» de son art, dont on ne voudra bientôt plus comprendre les sources et les fins. Complice de tant de chantiers où ils avaient agi chacun selon son génie propre, Masolino n’est plus aujourd’hui que le faire-valoir de Masaccio. Or on ne saurait saisir ce qui s’est joué, au cours des années 1422-1427, en dehors de leur fructueuse complémentarité. La chapelle Brancacci, cette autre Sixtine de toutes les audaces, fut l’œuvre de deux génies. Ce livre scelle avec force leur réunion.

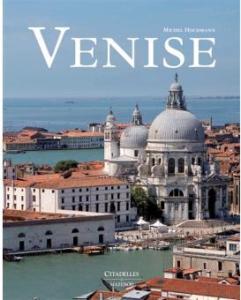

Y-aura-t-il encore des Vénitiens à Venise en 2025 ? Et quelque chose comme Venise ? Pas besoin d’être Salvatore Settis pour s’inquiéter. A moins de croire au père Noël, nul n’ignore que la menace grandit de voir la ville flottante, en lutte avec son enlisement, sombrer sous l’effet d’autres maux, la massification du tourisme de tout acabit, l’essor symétrique du luxe transfrontalier, la sinisation des restaurants et le départ des natifs. On sait aussi que Pierre Cardin, dont les années de gloire sont loin, a voulu laisser sa griffe sur le tissu urbain et s’offrir une tour, futuriste évidemment, de 245 mètres. La transparence n’en était qu’apparente, quant à l’utilité… On a, miracle, remisé le périscope obscène. Mais il est des outrages plus discrets. Michel Hochmann, qui épingle Cardin, conclut son ample visite de la ville, et de son histoire, sur le danger d’adultérer l’une et l’autre par l’incurie et l’exploitation à outrance du site. Je connais peu d’historiens français qui ont autant fréquenté la Sérénissime avant d’en parler, et d’en parler aussi bien. Hochmann avait abondamment commenté la peinture vénitienne, son inscription sociale et marchande, son impact connu et inconnu… Mais il lui restait à étreindre la divine entière. Venise appartient à ces beautés universelles dont tout le monde se croit obligé de dire du bien ou du mal, d’entretenir le mythe ou de le rejeter. Dans les deux cas, le narcissisme l’emporte sur la connaissance. Le flux continu des Iphones masque une autre fait : l’iconographie de Venise s’est appauvrie à la même vitesse que le savoir et la curiosité. Là où «tout est le produit de l’action de l’homme», on l’a compris, mieux vaut avoir Hochmann pour cicerone. Son livre, classique dans son découpage et sage dans sa maquette, plus libre dans sa riche illustration, est tendu vers sa vérité conclusive : plus qu’une ville d’art, Venise est une œuvre d’art total, une oeuvre d’art aux attraits puissants, mais vulnérables.

Y-aura-t-il encore des Vénitiens à Venise en 2025 ? Et quelque chose comme Venise ? Pas besoin d’être Salvatore Settis pour s’inquiéter. A moins de croire au père Noël, nul n’ignore que la menace grandit de voir la ville flottante, en lutte avec son enlisement, sombrer sous l’effet d’autres maux, la massification du tourisme de tout acabit, l’essor symétrique du luxe transfrontalier, la sinisation des restaurants et le départ des natifs. On sait aussi que Pierre Cardin, dont les années de gloire sont loin, a voulu laisser sa griffe sur le tissu urbain et s’offrir une tour, futuriste évidemment, de 245 mètres. La transparence n’en était qu’apparente, quant à l’utilité… On a, miracle, remisé le périscope obscène. Mais il est des outrages plus discrets. Michel Hochmann, qui épingle Cardin, conclut son ample visite de la ville, et de son histoire, sur le danger d’adultérer l’une et l’autre par l’incurie et l’exploitation à outrance du site. Je connais peu d’historiens français qui ont autant fréquenté la Sérénissime avant d’en parler, et d’en parler aussi bien. Hochmann avait abondamment commenté la peinture vénitienne, son inscription sociale et marchande, son impact connu et inconnu… Mais il lui restait à étreindre la divine entière. Venise appartient à ces beautés universelles dont tout le monde se croit obligé de dire du bien ou du mal, d’entretenir le mythe ou de le rejeter. Dans les deux cas, le narcissisme l’emporte sur la connaissance. Le flux continu des Iphones masque une autre fait : l’iconographie de Venise s’est appauvrie à la même vitesse que le savoir et la curiosité. Là où «tout est le produit de l’action de l’homme», on l’a compris, mieux vaut avoir Hochmann pour cicerone. Son livre, classique dans son découpage et sage dans sa maquette, plus libre dans sa riche illustration, est tendu vers sa vérité conclusive : plus qu’une ville d’art, Venise est une œuvre d’art total, une oeuvre d’art aux attraits puissants, mais vulnérables.

Edme Bouchardon (1698-1762), nous le savons désormais, ressemble peu à l’aimable précurseur du néoclassicisme des vieux manuels. La récente rétrospective du Louvre a rallumé le feu éteint par deux siècles de radotage. Elle fleurait bon la Rome baroque, le grand théâtre des passions où avaient communié, à 75 ans de distance, Le Bernin, L’Algarde et notre Français, descendu à Rome avec son Prix en poche. Certains pensionnaires du palais Mancini faisaient leur temps et rentraient au pays, lui s’attarde au cœur de la chrétienté, fait poser le cardinal de Rohan, le pape Clément XII, l’anticomane Melchior de Polignac, et thésaurise en copiant tout ce que son cœur lui dicte. Plus que les grands antiques, Raphaël ou Michel-Ange, le Seicento enflamme ses sanguines, on comprend que certaines de ses compositions, plus tard, sembleront préfigurer Greuze et Füssli. L’étude des dessins du Louvre, à laquelle s’est attelée Juliette Trey après de prestigieux amoureux du médium, confirme ou infirme l’autographie de certaines feuilles, précise les sources, majoritairement italiennes, et offre une couverture photographique impeccable de l’ensemble, soit près d’un millier de numéros. Nous sommes sans cesse ramenés à l’homosexualité fort probable du sculpteur. Tantôt il virilise ses modèles, de chair ou de marbre, tantôt il les féminise, comme cette tête de Christ aux lèvres entr’ouvertes, empruntée à Annibale Carracci, qui pourrait être une tête de la Vierge Marie ! Parmi les variations sur la statuaire antique, moins nombreuses que prévu, on croise un couple de lutteurs dont le point de vue aurait ravi Mapplethorpe (voir plus bas). « Le meilleur dessinateur de son temps » dénonçait par avance la théorie kantienne du désintéressement et du désinvestissement libidinal qui fonderaient la relation esthétique. Ce n’est pas l’un des moindres charmes de ce corpus indispensable.

Edme Bouchardon (1698-1762), nous le savons désormais, ressemble peu à l’aimable précurseur du néoclassicisme des vieux manuels. La récente rétrospective du Louvre a rallumé le feu éteint par deux siècles de radotage. Elle fleurait bon la Rome baroque, le grand théâtre des passions où avaient communié, à 75 ans de distance, Le Bernin, L’Algarde et notre Français, descendu à Rome avec son Prix en poche. Certains pensionnaires du palais Mancini faisaient leur temps et rentraient au pays, lui s’attarde au cœur de la chrétienté, fait poser le cardinal de Rohan, le pape Clément XII, l’anticomane Melchior de Polignac, et thésaurise en copiant tout ce que son cœur lui dicte. Plus que les grands antiques, Raphaël ou Michel-Ange, le Seicento enflamme ses sanguines, on comprend que certaines de ses compositions, plus tard, sembleront préfigurer Greuze et Füssli. L’étude des dessins du Louvre, à laquelle s’est attelée Juliette Trey après de prestigieux amoureux du médium, confirme ou infirme l’autographie de certaines feuilles, précise les sources, majoritairement italiennes, et offre une couverture photographique impeccable de l’ensemble, soit près d’un millier de numéros. Nous sommes sans cesse ramenés à l’homosexualité fort probable du sculpteur. Tantôt il virilise ses modèles, de chair ou de marbre, tantôt il les féminise, comme cette tête de Christ aux lèvres entr’ouvertes, empruntée à Annibale Carracci, qui pourrait être une tête de la Vierge Marie ! Parmi les variations sur la statuaire antique, moins nombreuses que prévu, on croise un couple de lutteurs dont le point de vue aurait ravi Mapplethorpe (voir plus bas). « Le meilleur dessinateur de son temps » dénonçait par avance la théorie kantienne du désintéressement et du désinvestissement libidinal qui fonderaient la relation esthétique. Ce n’est pas l’un des moindres charmes de ce corpus indispensable.

Un cheminement, qui défie les apparences, mène de Bouchardon à Rodin, c’est celui de l’Eros inhérent à la sculpture française, héritière directe, géniale, de la morbidezza et de la furia italiennes. Aucun autre pays d’Europe ne s’est abandonné aux délices de Capoue avec la même force de conviction et liberté de mœurs. N’a-t-on pas retrouvé parmi les souvenirs de voyage de Rodin un moulage du visage pâmé de la Sainte Thérèse du Bernin ? La vieille Rome jésuite, bête noire du Grand Larousse au temps de la République des Jules, aurait-elle obsédé l’artiste qui se vit confier, en 1880, la commande de La Porte de l’Enfer ? Au fil d’une enquête superbe, le musée Rodin se penche sur ce chef-d’œuvre aussi mouvementé que sa réalisation. Au départ, et les documents en font foi, la référence littéraire est explicitement le divin Dante, et sa non moins divine Comédie. Puis, comme l’écrit Rilke, «de Dante, il passa à Baudelaire». François Blanchetière, à qui on doit cette exposition et son remarquable catalogue, ne s’en laisse pas compter pour autant. L’Italie de Dante et de Michel-Ange ne quitte pas ses écrans, et les cercles bien enchaînés du parcours. Le projet d’illustrer Les Fleurs du mal, à la demande de Paul Gallimard (le père de Gaston) ne viendra qu’en 1887. Le bibliophile, pas fou, se réserve l’exemplaire unique, l’édition de 1857, qu’il confie aux sensuelles et noires contorsions de la faune rodinienne. Le Guignon fait partie des poèmes que le sculpteur choisit d’accompagner, tant il est vrai que l’illustration, selon le mot de Mirbeau dont se souviendra Matisse, doit être une création parallèle au texte. Du Guignon, notamment, Rodin a compris le double symbolisme : la difficulté à créer et la difficulté d’être compris convergent simultanément dans le miroir d’une conscience malheureuse et d’un Eros compensatoire. «Mainte fleur épanche à regret / Son parfum doux comme un secret / Dans les solitudes profondes», dit le poète. Rodin lui répond en creusant la page d’une béance ténébreuse d’où émerge la Vénus de ses rêves. La porte de l’Enfer s’ouvre devant eux.

Un cheminement, qui défie les apparences, mène de Bouchardon à Rodin, c’est celui de l’Eros inhérent à la sculpture française, héritière directe, géniale, de la morbidezza et de la furia italiennes. Aucun autre pays d’Europe ne s’est abandonné aux délices de Capoue avec la même force de conviction et liberté de mœurs. N’a-t-on pas retrouvé parmi les souvenirs de voyage de Rodin un moulage du visage pâmé de la Sainte Thérèse du Bernin ? La vieille Rome jésuite, bête noire du Grand Larousse au temps de la République des Jules, aurait-elle obsédé l’artiste qui se vit confier, en 1880, la commande de La Porte de l’Enfer ? Au fil d’une enquête superbe, le musée Rodin se penche sur ce chef-d’œuvre aussi mouvementé que sa réalisation. Au départ, et les documents en font foi, la référence littéraire est explicitement le divin Dante, et sa non moins divine Comédie. Puis, comme l’écrit Rilke, «de Dante, il passa à Baudelaire». François Blanchetière, à qui on doit cette exposition et son remarquable catalogue, ne s’en laisse pas compter pour autant. L’Italie de Dante et de Michel-Ange ne quitte pas ses écrans, et les cercles bien enchaînés du parcours. Le projet d’illustrer Les Fleurs du mal, à la demande de Paul Gallimard (le père de Gaston) ne viendra qu’en 1887. Le bibliophile, pas fou, se réserve l’exemplaire unique, l’édition de 1857, qu’il confie aux sensuelles et noires contorsions de la faune rodinienne. Le Guignon fait partie des poèmes que le sculpteur choisit d’accompagner, tant il est vrai que l’illustration, selon le mot de Mirbeau dont se souviendra Matisse, doit être une création parallèle au texte. Du Guignon, notamment, Rodin a compris le double symbolisme : la difficulté à créer et la difficulté d’être compris convergent simultanément dans le miroir d’une conscience malheureuse et d’un Eros compensatoire. «Mainte fleur épanche à regret / Son parfum doux comme un secret / Dans les solitudes profondes», dit le poète. Rodin lui répond en creusant la page d’une béance ténébreuse d’où émerge la Vénus de ses rêves. La porte de l’Enfer s’ouvre devant eux.

Xénophile et curieuse «de l’autre», notre époque l’est bien plus que nos rabat-joie professionnels ne le proclament. Un livre sur Henry Caro-Delvaille (1876-1928), Juif de Bayonne, peintre dit pompier, et oncle «d’Amérique» oublié de Lévi-Strauss, ne devrait pas être possible sous nos latitudes… Christine Gouzi et les éditions Faton l’ont fait, comme on dit outre-Atlantique justement. Caro-Delvaille relève de cette catégorie de peintres dont l’histoire de l’art récente s’est peu soucié, notamment en France où ils se couvrirent pourtant de gloire et d’or. Ces artistes, aux confins d’Orsay et du Centre Pompidou, n’ont pas bénéficié de la réhabilitation des Pompiers et des figuratifs de l’entre-deux-guerres. «Gloire déboulonnée», Caro-Delvaille symbolise parfaitement cette «génération perdue», à qui la Belle Epoque doit de nous paraître telle. En ce début heureux du XXe siècle, il passait pour le meilleur garant d’un whistlérisme assorti au goût français, qui exige des sujets nets, une aptitude à la décoration, au portrait direct, et un érotisme peu corseté. Manet, Renoir, Tissot et Rodin, dont il fut très proche, étaient passés par là, pour ne pas parler de Caillebotte, élève de Bonnat comme lui, et qu’il rappelle parfois. Combinées à un discret japonisme de composition, ses harmonies de noir, de gris et de rose alternent avec des tableaux savoureusement blancs, de même que les scènes intimes, d’une plaisante domesticité, balancent les nus plus scabreux. Beau dessin et couleur fraîche ne font qu’un, Caro-Delvaille idolâtrait Phidias, Titien et Velázquez. Non contente d’exhumer l’oncle oublié de l’auteur de La Pensée sauvage, l’étude savante et sensible de Christine Gouzi le ramène au milieu des siens, la communauté juive de Bayonne, Paris ou New York, et des critiques qui appuyèrent sa «3e voie», non sans le mettre en garde contre les pièges de la peinture mondaine.

Xénophile et curieuse «de l’autre», notre époque l’est bien plus que nos rabat-joie professionnels ne le proclament. Un livre sur Henry Caro-Delvaille (1876-1928), Juif de Bayonne, peintre dit pompier, et oncle «d’Amérique» oublié de Lévi-Strauss, ne devrait pas être possible sous nos latitudes… Christine Gouzi et les éditions Faton l’ont fait, comme on dit outre-Atlantique justement. Caro-Delvaille relève de cette catégorie de peintres dont l’histoire de l’art récente s’est peu soucié, notamment en France où ils se couvrirent pourtant de gloire et d’or. Ces artistes, aux confins d’Orsay et du Centre Pompidou, n’ont pas bénéficié de la réhabilitation des Pompiers et des figuratifs de l’entre-deux-guerres. «Gloire déboulonnée», Caro-Delvaille symbolise parfaitement cette «génération perdue», à qui la Belle Epoque doit de nous paraître telle. En ce début heureux du XXe siècle, il passait pour le meilleur garant d’un whistlérisme assorti au goût français, qui exige des sujets nets, une aptitude à la décoration, au portrait direct, et un érotisme peu corseté. Manet, Renoir, Tissot et Rodin, dont il fut très proche, étaient passés par là, pour ne pas parler de Caillebotte, élève de Bonnat comme lui, et qu’il rappelle parfois. Combinées à un discret japonisme de composition, ses harmonies de noir, de gris et de rose alternent avec des tableaux savoureusement blancs, de même que les scènes intimes, d’une plaisante domesticité, balancent les nus plus scabreux. Beau dessin et couleur fraîche ne font qu’un, Caro-Delvaille idolâtrait Phidias, Titien et Velázquez. Non contente d’exhumer l’oncle oublié de l’auteur de La Pensée sauvage, l’étude savante et sensible de Christine Gouzi le ramène au milieu des siens, la communauté juive de Bayonne, Paris ou New York, et des critiques qui appuyèrent sa «3e voie», non sans le mettre en garde contre les pièges de la peinture mondaine.

Nous abordons maintenant au royaume du luxe. Magnat du textile, collectionneur aux moyens illimités, éclaireur du goût dans un pays qui en avait bien besoin, le russe Chtchoukine (1854-1936) réunissait les attentes que la Fondation Louis Vuitton s’est fixée. A l’impossible seul se tiennent les maisons qui aiment l’exploit. Le mot n’est pas trop fort ici, aucun musée n’aurait les moyens d’importer en France 160 des 278 œuvres que le mécène de Matisse et Picasso parvint à réunir. Toutes ne sont pas nécessairement des « icônes », et encore moins de l’art dit moderne. Mais la sélection comporte suffisamment de vrais chefs-d’œuvre, notion moins contestable, pour faire date. Les ensembles de Gauguin et de Picasso surclassent le reste par leur homogénéité et leur force indomptable. Quant à la salle des Matisse, et bien qu’en soient absentes La Danse (déjà venue à Boulogne), La Musique (décidément trop fragile) et La Conversation de 1912, sorte d’Annonciation du Quattrocento en costumes modernes qui jouissait du statut d’un retable à fond d’or, elle tient son rang. Elle transcende même la muséographie par l’air palatial que le peintre et son patron moscovite donnèrent à leur collaboration. Au cours des 6 années qui précédèrent la grande guerre, les deux hommes ont vécu une promiscuité mentale, esthétique et financière, qui les rattache légitimement aux grandes heures du mécénat princier. Alexandre Benois comparait la munificence de Chtchoukine à celle des tsars. N’était-ce qu’un compliment ? Les maîtres de la vieille Russie n’eurent pas toujours les idées aussi larges que la main. Chtchoukine, si fastueux dans ses achats, pesa chacun d’entre eux. Le catalogue fastueux, riche en images et en documents, le fait mieux comprendre que l’exposition. L’étrange personnalité du collectionneur et son usage réglé du rocaille palais Troubetzkoï s’éclaircissent à sa lecture, portée par le luxe, revenons-y, de la maquette et des pages qui se déplient sur le mystère d’une demeure et d’une collection uniques, démembrées par l’obscurantisme stalinien.

Nous abordons maintenant au royaume du luxe. Magnat du textile, collectionneur aux moyens illimités, éclaireur du goût dans un pays qui en avait bien besoin, le russe Chtchoukine (1854-1936) réunissait les attentes que la Fondation Louis Vuitton s’est fixée. A l’impossible seul se tiennent les maisons qui aiment l’exploit. Le mot n’est pas trop fort ici, aucun musée n’aurait les moyens d’importer en France 160 des 278 œuvres que le mécène de Matisse et Picasso parvint à réunir. Toutes ne sont pas nécessairement des « icônes », et encore moins de l’art dit moderne. Mais la sélection comporte suffisamment de vrais chefs-d’œuvre, notion moins contestable, pour faire date. Les ensembles de Gauguin et de Picasso surclassent le reste par leur homogénéité et leur force indomptable. Quant à la salle des Matisse, et bien qu’en soient absentes La Danse (déjà venue à Boulogne), La Musique (décidément trop fragile) et La Conversation de 1912, sorte d’Annonciation du Quattrocento en costumes modernes qui jouissait du statut d’un retable à fond d’or, elle tient son rang. Elle transcende même la muséographie par l’air palatial que le peintre et son patron moscovite donnèrent à leur collaboration. Au cours des 6 années qui précédèrent la grande guerre, les deux hommes ont vécu une promiscuité mentale, esthétique et financière, qui les rattache légitimement aux grandes heures du mécénat princier. Alexandre Benois comparait la munificence de Chtchoukine à celle des tsars. N’était-ce qu’un compliment ? Les maîtres de la vieille Russie n’eurent pas toujours les idées aussi larges que la main. Chtchoukine, si fastueux dans ses achats, pesa chacun d’entre eux. Le catalogue fastueux, riche en images et en documents, le fait mieux comprendre que l’exposition. L’étrange personnalité du collectionneur et son usage réglé du rocaille palais Troubetzkoï s’éclaircissent à sa lecture, portée par le luxe, revenons-y, de la maquette et des pages qui se déplient sur le mystère d’une demeure et d’une collection uniques, démembrées par l’obscurantisme stalinien.

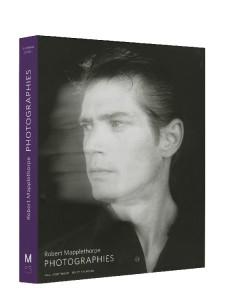

On n’ira pas chercher plus loin ce que l’édition d’art française a produit de plus conséquent, cette année, sur l’art du XXe siècle. Familier de Louise Bourgeois (1911-2010), et l’un des grands conservateurs du MoMA au cours des années 1990, Robert Storr s’est toujours tenu à distance du modernisme, puritain et anti-littéraire, issu de Clement Greenberg. Il suffira de dire qu’il s’est davantage occupé de Guston, Richter ou Beckmann que de l’avant-gardisme bon teint. Le milieu le lui a fait payer. Mais l’usurpation ne dure jamais, les intrigants disparaissent, les autres restent et leurs écrits les accompagnent… Storr connaît la volatilité des choses et des personnes, il a assisté, au début des années 1980, à l’imprévisible résurrection de la géniale Louis Bourgeois. Compte tenu de ses origines françaises et des liens qu’on lui prêtait avec le surréalisme, l’épouse de Robert Goldwater ne faisait pas l’unanimité dans le milieu new-yorkais. Et William Rubin ne débordait pas d’enthousiasme, en 1982, à l’idée que le MoMA, dont il était le directeur très picassien, rendît hommage à une artiste de 71 ans, obstinée à défier l’art mainstream… Mais exposition, il y eut. Grâce en soit rendue aux deux commissaires, deux femmes, of course. Les aléas propres à la couverture du catalogue nous ramènent autrement au seuil de tolérance d’une époque encore hostile à la postmodernité montante. En effet, le choix des commissaires s’était porté sur la célèbre photographie de Mapplethorpe, l’un de ses chefs-d’œuvre, où la souriante et froufroutante artiste exhibe sa phallique et vénusienne Fillette de 1968. C’était trop, évidemment. On recadra le cliché, fit disparaitre ce que vous savez, l’artiste ne souriait plus qu’au plaisir de se voir admise à dérouler son parcours dans le temple, dit Storr, du grand «récit masculin et formaliste de l’art moderne». Tout le désignait donc pour signer cette monographie, monumentale à divers titres, que les non-anglophones pourront lire sans tarder. Des débuts oubliés, auprès de Brayer et Paul Colin, aux araignées fileuses de mémoire, de la culture visuelle au culte sexuel, du primitivisme sans âge à la mythologie privée, l’analyse n’abandonne rien en cours de route. Elle se redéploye au-delà du freudisme de comptoir et redonne chair et sens à l’une des créations majeures du XXe siècle.

Exposer Mapplethorpe n’est pas sans danger, mais le risque a muté en 25 ans… Le 12 juin 1989, peu de temps après la consécration du Whitney, la directrice de la Corcoran Gallery of Art de Washington renonçait à montrer le photographe par peur panique du scandale, scandale qui éclate, en avril 1990, à Cincinnati. Mapplethorpe, mort du Sida un an plus tôt, n’en aura rien su. Cela dit, il ne détestait pas les haut-le-cœur que provoquèrent, au départ, ses images les plus trash, plus dérangeantes dans leur mélange de culture SM et de perfection glacée. L’alliance du néoclassicisme et de l’homo-érotisme, fréquente par le passé, y trouvait une occasion de se renouveler, débouchant bientôt sur l’exaltation exacerbée de la «beauté noire», pour parler comme Baudelaire. Ces corps et ces sexes en grande forme, mais comme réduits à leur plastique immuable, ont fini par se retourner contre Mapplethorpe et sa folie sculpturale. Tel est le danger de l’exposer aujourd’hui, se voir accusé de racisme latent, d’eugénisme esthétique ou de préciosité narcissique. Et les emprunts à la statuaire italienne, de Canova au Duce, ne sont pas faits pour apaiser l’hostilité croissante que lui témoigne le nouveau moralisme US. On peut, du reste, adhérer aux libertés d’un des acteurs historiques de la postmodernité américaine des années 1970-80, et trouver un rien répétitives ses obsessions anales et phalliques. Pas plus que son splendide catalogue, la rétrospective de Montréal n’a commis l’erreur de l’y enfermer : sobres portraits et fleurs japonisantes alternent avec le bondage et les images frontales de la mort (fulgurance de l’ultime autoportrait d’outre-tombe !). La curiosité des commissaires nous dévoile surtout la face cachée du trublion affamé de gloire et de succès commercial. A l’instar de son ami Warhol, qu’il a si bien saisi, Mapplethorpe est resté fondamentalement la victime consentante de son éducation catholique très poussée. Ses premières œuvres, subtils collages, sentent la sacristie et le sacrilège à plein nez. Et si Patti Smith fut un temps sa sainte icône, elle ne fut qu’une des créatures de Dieu, belle d’être vulnérable, que l’œuvre entier conduit vers la rédemption du gélatino-argentique.

Exposer Mapplethorpe n’est pas sans danger, mais le risque a muté en 25 ans… Le 12 juin 1989, peu de temps après la consécration du Whitney, la directrice de la Corcoran Gallery of Art de Washington renonçait à montrer le photographe par peur panique du scandale, scandale qui éclate, en avril 1990, à Cincinnati. Mapplethorpe, mort du Sida un an plus tôt, n’en aura rien su. Cela dit, il ne détestait pas les haut-le-cœur que provoquèrent, au départ, ses images les plus trash, plus dérangeantes dans leur mélange de culture SM et de perfection glacée. L’alliance du néoclassicisme et de l’homo-érotisme, fréquente par le passé, y trouvait une occasion de se renouveler, débouchant bientôt sur l’exaltation exacerbée de la «beauté noire», pour parler comme Baudelaire. Ces corps et ces sexes en grande forme, mais comme réduits à leur plastique immuable, ont fini par se retourner contre Mapplethorpe et sa folie sculpturale. Tel est le danger de l’exposer aujourd’hui, se voir accusé de racisme latent, d’eugénisme esthétique ou de préciosité narcissique. Et les emprunts à la statuaire italienne, de Canova au Duce, ne sont pas faits pour apaiser l’hostilité croissante que lui témoigne le nouveau moralisme US. On peut, du reste, adhérer aux libertés d’un des acteurs historiques de la postmodernité américaine des années 1970-80, et trouver un rien répétitives ses obsessions anales et phalliques. Pas plus que son splendide catalogue, la rétrospective de Montréal n’a commis l’erreur de l’y enfermer : sobres portraits et fleurs japonisantes alternent avec le bondage et les images frontales de la mort (fulgurance de l’ultime autoportrait d’outre-tombe !). La curiosité des commissaires nous dévoile surtout la face cachée du trublion affamé de gloire et de succès commercial. A l’instar de son ami Warhol, qu’il a si bien saisi, Mapplethorpe est resté fondamentalement la victime consentante de son éducation catholique très poussée. Ses premières œuvres, subtils collages, sentent la sacristie et le sacrilège à plein nez. Et si Patti Smith fut un temps sa sainte icône, elle ne fut qu’une des créatures de Dieu, belle d’être vulnérable, que l’œuvre entier conduit vers la rédemption du gélatino-argentique.

La formule est de Baudelaire… Mais Thomas Schlesser la détourne sciemment de son sens initial et l’arrime à nos craintes écologiques : L’Univers sans l’homme interroge l’évolution de notre rapport au monde depuis le XVIIIe siècle, moment de bascule où le vieil anthropocentrisme se voit attaqué de toutes parts. Si l’homme reste le centre de tout, de Kant à Freud, il ne le doit plus à quelque primauté métaphysique. Seule sa conscience, malheureuse ou conquérante, lui garantit une place éminente au sein de la nature… Les lecteurs de Voltaire savent l’émotion que souleva, en 1755, le tremblement de terre qui pulvérisa Lisbonne et affaiblit les ultimes prestiges la Providence divine. L’alerte et imprévisible Thomas Schlesser suit d’abord l’onde de choc de cette hubris désarmante et électrisante : tempêtes, éruptions et cataclysmes en tout genre envahissent la peinture et colonisent la notion de sublime. L’homme prend plaisir à se confronter aux forces qui le dépassent ou semblent prêtes à l’effacer. Le siècle suivant, selon Schlesser, ne peut plus se vivre qu’à travers l’opposition entre l’arrogance de la technique, dirait Heidegger, et la valeur grandissante reconnue aux règnes animal et végétal, dont l’auteur observe la promotion chez Rosa Bonheur, Redon, les illustrateurs de Darwin et les paysagistes qui nient la figure humaine en tant que principe ordonnateur. La dilution cosmique mène aussi bien aux Nymphéas de Monet qu’à Jackson Pollock. Les atomisations plus heureuses du moi (Masson, Gorky) retiennent moins Schlesser. Son XXe siècle est plutôt noir. Face aux menaces qui pèsent sur l’humain et l’environnement, les artistes élus répondent, catharsis du désespoir, par une surenchère d’angoisse, voire de catastrophisme, dont Hollywood reste le foyer le plus actif. En nous habituant au pire, le spectaculaire cinématographique joue son rôle de régulateur social mais donne raison à Baudelaire et son rejet de «la nature sans l’homme». Autrement dit, de l’art sans imagination. Le cinéma actuel n’en a pas le privilège. Stéphane Guégan

La formule est de Baudelaire… Mais Thomas Schlesser la détourne sciemment de son sens initial et l’arrime à nos craintes écologiques : L’Univers sans l’homme interroge l’évolution de notre rapport au monde depuis le XVIIIe siècle, moment de bascule où le vieil anthropocentrisme se voit attaqué de toutes parts. Si l’homme reste le centre de tout, de Kant à Freud, il ne le doit plus à quelque primauté métaphysique. Seule sa conscience, malheureuse ou conquérante, lui garantit une place éminente au sein de la nature… Les lecteurs de Voltaire savent l’émotion que souleva, en 1755, le tremblement de terre qui pulvérisa Lisbonne et affaiblit les ultimes prestiges la Providence divine. L’alerte et imprévisible Thomas Schlesser suit d’abord l’onde de choc de cette hubris désarmante et électrisante : tempêtes, éruptions et cataclysmes en tout genre envahissent la peinture et colonisent la notion de sublime. L’homme prend plaisir à se confronter aux forces qui le dépassent ou semblent prêtes à l’effacer. Le siècle suivant, selon Schlesser, ne peut plus se vivre qu’à travers l’opposition entre l’arrogance de la technique, dirait Heidegger, et la valeur grandissante reconnue aux règnes animal et végétal, dont l’auteur observe la promotion chez Rosa Bonheur, Redon, les illustrateurs de Darwin et les paysagistes qui nient la figure humaine en tant que principe ordonnateur. La dilution cosmique mène aussi bien aux Nymphéas de Monet qu’à Jackson Pollock. Les atomisations plus heureuses du moi (Masson, Gorky) retiennent moins Schlesser. Son XXe siècle est plutôt noir. Face aux menaces qui pèsent sur l’humain et l’environnement, les artistes élus répondent, catharsis du désespoir, par une surenchère d’angoisse, voire de catastrophisme, dont Hollywood reste le foyer le plus actif. En nous habituant au pire, le spectaculaire cinématographique joue son rôle de régulateur social mais donne raison à Baudelaire et son rejet de «la nature sans l’homme». Autrement dit, de l’art sans imagination. Le cinéma actuel n’en a pas le privilège. Stéphane Guégan

*Antoon Krings, Léo le Lérot, Gallimard Jeunesse / Giboulées, 6,20€

*Alessandro Cecchi, Masaccio, Actes Sud, 140€

*Michel Hochmann, Venise, Citadelles & Mazenod, 205€

*Juliette Trey, avec la participation d’Hélène Grollemund, Inventaire général des dessins. Ecole française. Edme Bouchardon (1698-1762), Louvre éditions / Mare § Martin, 110€.

*François Blanchetière (dir.), L’Enfer selon Rodin, Musée Rodin / NORMA Editions, 34€

*Christine Gouzi, Henry Caro-Delvaille. Peintre de la Belle Epoque, de Paris à New York, précédé d’entretiens avec Claude Lévi-Strauss, Editions Faton, 58€.

*Anne Baldassari (dir.), Icônes de l’art moderne. La collection Chtchoukine, Gallimard / Fondation Louis Vuitton, 49,90€

* Robert Storr, Louise Bourgeois. Géométries intimes, Hazan, 198€. La visite au grand homme, tradition française digne d’avoir rejoint Les Lieux de mémoire de Pierre Nora, s’est étendue très tôt aux peintres et sculpteurs. Historiens et critiques d’art ont toujours poussé la porte de « l’atelier » en quête de révélations sur la pratique et l’univers de tel ou telle. Montre-moi ta boîte à secrets, et je saurai qui tu es… C’est l’idée. Des artistes au travail, sexes et âges confondus, Philippe Dagen les rencontre, observe, interroge depuis près de 25 ans. Il en a tiré à chaque fois des articles vivants et informés, où la qualité d’écoute le dispute à la sobriété descriptive, le témoignage à l’analyse. Textes d’actualité, le recul leur donne aujourd’hui valeur d’histoire. Devenus autant de chapitres d’un livre qui s’écrivit sans le savoir, ces articles peuvent se lire de différentes façons, selon qu’on y cherche à reconstruire un moment qui s’éloigne ou à évaluer la durée des réputations. Louise Bourgeois occupe quelques-unes des meilleurs pages du recueil. Devant Dagen, elle se raconte, parle du père volage, du passé qui guillotine le présent, du pardon, de Pascal, devenu un « homme d’émotions » après l’accident qui faillit le tuer. Au sujet de sa supposée fréquentation des surréalistes, elle s’insurge. Son œuvre, martèle-t-elle, c’est l’inverse du surréalisme. Les hommes ? Elle a toujours eu « un os à disputer » avec eux. « Comme je n’ai pas appris à me défendre, j’attaque. C’est ma manière. » (Philippe Dagen, Artistes et ateliers, Gallimard / Témoins de l’art, 28€) SG

Robert Storr, Louise Bourgeois. Géométries intimes, Hazan, 198€. La visite au grand homme, tradition française digne d’avoir rejoint Les Lieux de mémoire de Pierre Nora, s’est étendue très tôt aux peintres et sculpteurs. Historiens et critiques d’art ont toujours poussé la porte de « l’atelier » en quête de révélations sur la pratique et l’univers de tel ou telle. Montre-moi ta boîte à secrets, et je saurai qui tu es… C’est l’idée. Des artistes au travail, sexes et âges confondus, Philippe Dagen les rencontre, observe, interroge depuis près de 25 ans. Il en a tiré à chaque fois des articles vivants et informés, où la qualité d’écoute le dispute à la sobriété descriptive, le témoignage à l’analyse. Textes d’actualité, le recul leur donne aujourd’hui valeur d’histoire. Devenus autant de chapitres d’un livre qui s’écrivit sans le savoir, ces articles peuvent se lire de différentes façons, selon qu’on y cherche à reconstruire un moment qui s’éloigne ou à évaluer la durée des réputations. Louise Bourgeois occupe quelques-unes des meilleurs pages du recueil. Devant Dagen, elle se raconte, parle du père volage, du passé qui guillotine le présent, du pardon, de Pascal, devenu un « homme d’émotions » après l’accident qui faillit le tuer. Au sujet de sa supposée fréquentation des surréalistes, elle s’insurge. Son œuvre, martèle-t-elle, c’est l’inverse du surréalisme. Les hommes ? Elle a toujours eu « un os à disputer » avec eux. « Comme je n’ai pas appris à me défendre, j’attaque. C’est ma manière. » (Philippe Dagen, Artistes et ateliers, Gallimard / Témoins de l’art, 28€) SG

*Paul Martineau et Britt Salvesen (dir.), Robert Mapplethorpe / Photographies, 5 Continents / Musée des Beaux-Arts de Montréal, 60 €.

*Thomas Schlesser, L’Univers sans l’homme. Les arts contre l’anthropocentrisme (1755-2016), Hazan, 2016, 56€

Demain, au Louvre

Jeudi 8 décembre 2016, 18h30

Jeudi 8 décembre 2016, 18h30

15 mai 1942 : Séguier entre au Louvre! Enrichir les collections à l’heure allemande

Conférence de Stéphane Guégan

Auditorium du Louvre

http://www.louvre.fr/cycles/les-tres-riches-heures-du-louvre/au-programme

Déserté par ses chefs-d’œuvre ou associé au stockage des biens juifs en partance vers l’Allemagne, le Louvre des années sombres, dans nos mémoires, reste le musée du vide et de la honte… Or cette image, nourrie de photographies bien connues, doit être discutée aujourd’hui. Il est un autre Louvre que cette grande maison aux salles orphelines, sinistre cimetière d’une défaite acceptée. Sur ordre des forces d’Occupation, qui n’exigent pas le retour des œuvres mises à l’abri, le musée rouvre dès septembre 1940. Mais c’est une peau de chagrin, tout juste bonne à distraire les soldats de la Wehrmacht… Pour la direction du Louvre, soumise aux demandes contradictoires des Allemands et de Vichy, la marge de manœuvre est étroite, risquée et aléatoire. Elle n’en existe pas moins. Certaines acquisitions, dont le Portrait du Chancelier Séguier de Le Brun, disent une volonté intacte: celle de rendre aux Français un musée enrichi et libre du joug ennemi.