Il est des morts qui flottent toujours à la surface de nos mémoires. Celle, par exemple, d’Antoine Bernardin Fualdès dont Géricault ne fut pas le seul à vouloir percer le mystère et exploiter commercialement la fin atroce. Le 20 mars 1817, entre chien et loup, le cadavre d’un inconnu, charrié par l’Aveyron, est repêché. Le malheureux qui a été égorgé et jeté au fleuve d’oubli n’est pas un vulgaire bourgeois. Fualdès, membre d’une loge maçonnique, avait été actif sous la Révolution, et procureur général sous l’Empire. Or, Louis XVIII, chassé par les Cent-Jours, est remonté sur le trône et compte y demeurer. Six dessins de Géricault, très noirs, décomposent le drame en autant de péripéties macabres. La bande dessinée et le cinéma s’inventent. Ces six dessins auraient dû fournir aux vendeurs de lithographie des frissons à bon marché. D’autres artistes, moins talentueux mais plus prompts, ne lui laissèrent pas le temps de sortir de ses incertitudes. Tel était Géricault, souvent paralysé au moment de passer à l’acte. Ces amateurs d’images à sensations étaient, comme Théodore, grands lecteurs de journaux et de fascicules. C’est là qu’entre en scène le héros du dernier livre de Frédéric Vitoux, Henri de Latouche, dont David d’Angers a laissé un portrait peut-être flatté (notre illustration). Le futur pourfendeur des cénacles romantiques tenait son rang parmi les écrivains de la nouvelle école, mais sur le flanc libéral et même républicain. Une prix de poésie et un peu de théâtre, au temps de Napoléon, l’avaient sorti de l’anonymat. Sous les Bourbons, il est un des piliers du Constitutionnel, au titre éloquent. Du reste, le compte-rendu du Salon de 1817 que Latouche y donne, en évoquant l’aiglon, chatouille la censure. On bâillonne, un temps, le journal contestataire. Mais la Restauration est plus libérale que ses détracteurs actuels ne le pensent, précision qui n’est pas inutile. Car le procès Fualdès n’aurait pas provoqué le raz-de-marée européen qu’il causa dans un autre contexte. De l’événement et de sa résonance, Vitoux a tiré un roman aussi excitant qu’édifiant, si un tel déni de justice et une telle mascarade peuvent édifier. Latouche, que l’auteur chérit d’une passion ancienne (ah Fragoletta !), se jette sur ce crime avec l’avidité d’un publiciste sans le sou. On pourrait l’en excuser s’il avait dénoncé les vices de procédure et l’empressement du ministère public à boucler le dossier. Au contraire, il mit sa plume au service d’un témoin à charge qui relevait de la psychiatrie. Géricault l’aurait volontiers campée en monomane de l’amour déçu, cette Clarisse Mazon au verbe aussi soignée qu’exaltée ! Plus agréable que jolie, elle prétendit tout savoir du crime avant de se rétracter, puis de revenir à ses premières déclarations et d’envoyer ceux qu’elle accusait à la mort. Vitoux nous fait comprendre que ce procès, avant celui de Lacordaire, fut aussi celui du romantisme ; la Mazon, retournée par l’appareil judiciaire contre Latouche, l’accuse aussi d’avoir tu son attachement à la couronne et sa détestation de la nouvelle littérature. Politique ou crapuleuse, la mort de Fualdès ? Règlement de compte ou Terreur blanche ? De qui ou de quoi Mazon fut-elle le nom ? Tout simplement, peut-être, de son bovarisme, et de l’homme qui lui fut refusé.

Il est des morts qui ferment une époque. Celle, par exemple, de Roland Barthes, disparu en 1980 à moins de 65 ans, auréolé de divers titres de gloire et d’autant de malentendus. On comprend qu’Antoine Compagnon, très proche de lui dans les années 1970, mette un point d’honneur à dégager le personnage d’une mythologie dont le sémioticien, maître des signes, fut le premier artisan. Rien de plus naturel que de se construire une aura quand il s’agit de fronder, pensait-il, la sclérose intellectuelle des lieux de savoir et de pouvoir. Rien de plus légitime que de vouloir, à l’inverse, confronter l’auteur de La Chambre claire à la camera obscura de ses tiraillements, ou de ses contradictions. Et puisque Barthes n’a cessé de gloser l’écriture des autres, s’intéresser à la sienne permet d’éclairer « sur nouveaux frais », comme dit l’Académie, son triple rapport au texte, à l’édition et à l’économie du livre. Sans tarder, Compagnon nous apprend que Barthes, chantre pourtant de l’inconditionnel et de l’intransitif, n’écrivait que sur commande, information suivie immédiatement d’une autre : répondre à la demande, se plaignait-il souvent, était sa croix et son salut. Dans les années 1950, avant qu’il ne se case, il ne lui était guère loisible de refuser la rédaction d’articles et de préfaces correctement payés. Compagnon, afin d’éclairer ce moment que Barthes aurait qualifié de mercenaire, brosse le large panorama des clubs de livres français qui s’associèrent sa plume. Le Sur Racine, très décevant, en découle, comme sa fameuse analyse de L’Etranger de Camus, roman paru sous l’Occupation et devenu canonique dix ans plus tard. Barthes concède qu’il a bien vieilli pour mieux porter le fer au cœur de sa morale, trop apolitique à ses yeux. On pressent déjà ce que le livre de Compagnon rend limpide, la propension de l’émule de Brecht à décevoir les attentes de son éditeur ou de son lecteur, en vue de jouir de sa liberté et d’y attirer son auditoire. Appuyé par une classe de consommateurs élargie, et le nombre accru des étudiants, le succès du livre de poche secondera cette stratégie après 1960. Ayant rejoint l’Ecole pratique des hautes études, le polygraphe, de son côté, peut se montrer plus exigeant. En matière d’avant-propos à contre-emploi, il signe son chef-d’œuvre avec Vie de Rancé, pour 10-18, « écrite sur la commande insistante de son confesseur », soulignait Barthes. Cette plaidoirie imprévisible et somptueuse en faveur de Chateaubriand, désormais peu goûté par l’intelligentsia, et de l’objet même du livre, la langue sacrée du XVIIe siècle post-tridentin et la mélancolie pré-photographique de l’avoir été. Est-ce à dire qu’on aurait tort d’opposer le premier au dernier Barthes ? Non, si l’on se fie à la docilité qu’il montra d’abord envers le matérialisme historique. Oui, si l’on choisit de se reporter au « refus d’obéir » qu’il a régulièrement opposé à la vulgate moderniste et dont les années du Collège de France constituent l’acmé. Dès avant paraît Le Plaisir du texte et s’affiche l’aveu que la technique du contournement, de la perversion, doit seule conduire la plume de l’écrivain. Le beau titre que Compagnon a donné à son propre livre contient tout un programme, celui de la troisième voie.

Il est des morts qui divisent l’opinion, on l’a vu avec Fualdès, et secouent les consciences, on le voit avec le nouvel appel de Jean-Marie Rouart à une justice plus juste. Noble et ancienne aspiration, elle semble aussi vieille que l’institution judiciaire. Elle possède, du reste, une iconographie qui remonte à l’antiquité et que la peinture, à l’âge classique, a répandue partout, sous les yeux mêmes de nos rois, avant de triompher à l’ère moderne, supposée avoir rompu avec l’arbitraire des temps obscurs. Combien d’images nous la montrent cette belle femme aux yeux bandés, symbole d’impartialité, les mains chargées d’une balance et d’un glaive, symboles de l’équité parfaite et de la légitime répression qui doivent régler le fonctionnement des sociétés évoluées ! Il s’en faut pourtant que les avatars de Thémis et Justitia, de nos jours, agissent, en toute occasion, avec la rigueur souhaitable. Bien sûr, nous entendons le mot, à l’instar de Rouart, dans ses deux sens. Il n’est plus nécessaire d’égrener la liste des combats de l’écrivain. Au début de Drôle de justice, écho possible à Drôle de drame et Drôle de voyage, on lit cet aveu : « De manière compulsive, j’avais toujours écrit sur la justice. Une passion qui parfois frisait l’obsession. De plus, il existait un étrange lien entre mes fictions et mon existence, car loin d’avoir connu la justice sous une forme platonique, je l’avais approchée de près comme journaliste, et même de plus près encore comme inculpé et condamné dans une fameuse affaire judiciaire, celle d’Omar Raddad. » Plusieurs de ses romans se sont construits autour de procès iniques, quelle qu’en soit la motivation. Aucune raison impérieuse, aucune injonction supérieure ne devrait permettre une enquête bâclée ou un manquement aux règles de procédure, Rouart l’évoque, sans bravade inutile, au sujet des martyrs du Mont-Valérien, du procès Laval (on sait ce qu’en a dit Léon Blum) ou du procès des monstres de Nuremberg. Voltaire, Balzac, Gide, Mauriac en sont de bons exemples, le rôle de la littérature est d’alerter, d’alarmer, de « réveiller la société assoupie dans ses préjugés », ou indifférente à la marche de sa justice. Mais il incombe aussi aux écrivains, insiste Rouart, de ne pas confondre le respect des lois, propres à l’Etat régalien, et la « servitude volontaire » (La Boétie), c’est-à-dire l’impuissance à dénoncer l’injustice ou énoncer la part imprescriptible de notre humanité fautive. La « monotonisation du monde », que pointait Stefan Zweig en 1925, résulte aussi de sa moutonisation. Passant en quelque sorte de la théorie à la pratique, Drôle de justice, à mi-chemin, donne à lire une pièce en trois actes, aussi réjouissante que l’humour noir de son auteur et le cynisme sans bornes de ses personnages l’autorisent. Labiche et Kafka en se donnant la main n’auraient pas fait mieux. Démonstration est faite qu’on peut rire du pire tant que le théâtre ici, le roman ailleurs, ne dédouane pas son lecteur du criminel qui veille en lui. Ou n’innocente le représentant du Droit de ses réversibilités impardonnables. Stéphane Guégan

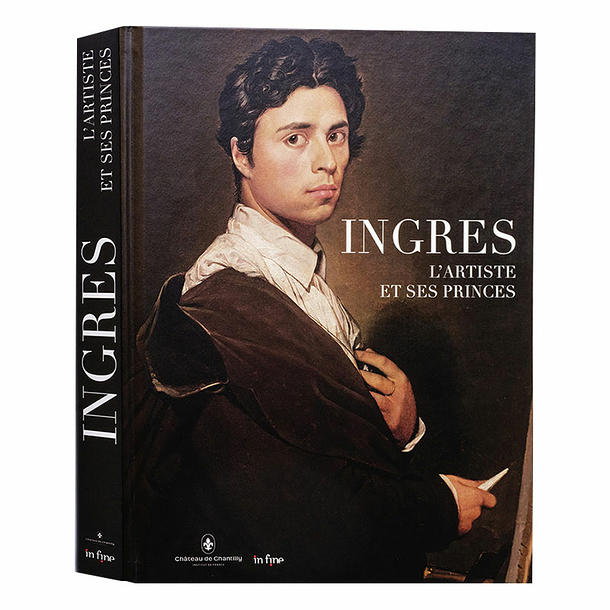

*Frédéric Vitoux, de l’Académie française, La Mort du procureur impérial, Grasset, 23€ / Antoine Compagnon, de l’Académie française, Déshonorer le contrat. Roland Barthes et la commande, Gallimard, Bibliothèque des idées, 19€. Du même, on lira La Littérature ça paye, Equateurs, 18€, bel hommage à la lucidité de Marcel Proust quant aux « profits » incommensurables de la lecture dans tous les domaines de l’activité humaine, otium et negotium à égalité/ Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, Drôle de justice, Albin Michel, 14€.

Du côte de chez Barthes

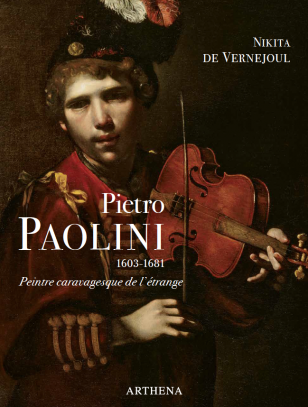

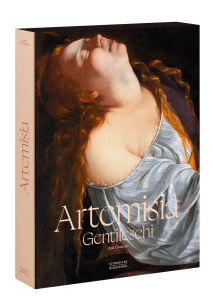

Quand paraît le texte que Barthes rédige sur Artemisia Gentileschi à la demande d’Yvon Lambert, le monde des musées a commencé à s’agiter autour des peintres femmes, notamment des pionnières. Women artists : 1550-1950, au LACMA, en Californie, avait exhibé cinq de ses tableaux en décembre 1976. Mais qui aurait imaginé alors le bond de sa notoriété actuelle et le nombre d’expositions et de publications dont elle a bénéficié en moins d’un demi-siècle ? La synthèse volontairement traditionnelle qu’en a tirée Asia Graziano, riche de tableaux redécouverts ou réattribués, plus étanche aux approches féministes, s’appuie sur une très vaste documentation. Celle-ci, en vérité, est d’une incroyable richesse. La fille d’Orazio Gentileschi, peintre caravagesque lui-même, hérite d’un solide bagage culturel. Beaucoup de lettres en témoignent, dont maintes exhumées par Francesco Solinas. Elles dessinent de leur belle calligraphie la biographie mouvementée de cette artiste itinérante (Rome, Florence, Naples), qu’on ne saurait réduire au viol dont elle fut la victime, viol condamné par la justice du temps, et destiné à être exploité par l’historiographie, européenne et surtout américaine. Quant à se prononcer sur certaines attributions du livre, laissons ce droit aux vrais experts d’Artemisia (notamment Gianni Papi, à qui l’on doit l’exposition essentielle de 1991, et qui a reconstruit le corpus du jeune Ribera). Souvenons-nous que Roberto Longhi, en l’absence des données aujourd’hui disponibles, il est vrai, hésita parfois entre le père et la fille, voire donna à Baglione les tableaux qui revenaient à cette dernière. En 1916, il rendait cependant à Artemisia son chef-d’œuvre : Judith et Holopherne, la version du musée du Capodimonte, l’avait rejoint en 1827, sous l’étiquette du Caravage ! Ce nocturne sanglant nous projette sur la couche du général assyrien, dont Judith a saisi la chevelure avec vigueur. De son autre main, elle décapite le malheureux en faisant une légère moue. Le tableau entrelace les bras des trois protagonistes, Holopherne qui se débat, Judith qui le saigne, et sa servante qui plaque la victime de tout son poids. Aucun autre peintre « caravagesque » n’aura cherché à nous saisir avec une telle violence et à se plier autant aux indications de la Bible. L’exégèse de Barthes glisse de la lecture structurale à la reconnaissance d’une pleine légitimité picturale. Après avoir rappelé que le récit biblique proposait à la fois une narration efficace et un imaginaire disponible, son analyse s’attaque au sens du tableau, plus ouvert que celui du texte qu’il prend en charge. Dans la mesure où l’interprétation de toute peinture reste suspendue entre plusieurs possibles, celle de Gentileschi lui semble exemplairement consciente de ses pouvoirs propres. Cette maîtrise peut se flatter d’avoir eu tous les sexes. La Rome de Simon Vouet, Mellan et Mellin, chère à Jacques Thuillier, ne l’ignorait pas. SG / Asia Graziano, Artemisia Gentileschi, Citadelle et Mazenod, 2025, 149€..

Après une excellente édition des trois premières nouvelles de La Comédie humaine (La Maison du Chat-qui-pelote, Le Bal de Sceaux, La Bourse), prélude aux grands romans de l’Amour, de l’Argent et de l’Art (les trois A), Isabelle Mimouni nous livre son Père Goriot, où le polyphonique se déploie autant que nécessaire et impose, pour ainsi dire, le principe du retour des personnages et, par-là, celui de l’arborescence infinie. Rastignac, ombre de La Peau de chagrin, occupe désormais le cœur de l’action et appelle, en puissance, la figure de Lucien de Rubempré et les courtisanes qui fermeront le cycle. Il appartenait à un monarchiste déçu, et déçu par l’aristocratie, en premier lieu, de peindre le Paris moderne avec le pinceau de Dante. Corruption et prostitution, sous le camouflage de l’ordre social, régissent les hommes et les femmes de la France post-impériale. La pension Vauquer, c’est la fausse Thébaïde dont le premier cercle de l’Enfer a besoin pour y concentrer les ambitions et les rancœurs de la Restauration. « Le monde est un bourbier », proclame Madame de Beauséant ; la parente de Rastignac, qui s’y connaît, profite, on le voit, du génie onomastique de Balzac. Une note liminaire, qu’un carnet de l’écrivain nous conserve, ramène Goriot à son essence noire : un père dépouillé par ses deux filles meurt « comme un chien ». Soit le Roi Lear revisité, moins le fils dévoué. Serait-ce Rastignac ? Et ce martyr de la paternité mérite-t-il notre compassion, ainsi qu’une lecture sociologique, pour ne pas dire marxisante, y inclinerait ? Voyant le Mal partout, Isabelle Mimouni le trouve aussi chez Goriot. Passé douteux (spéculation, activisme sous la Terreur) et pulsions de crime habitent cette victime de l’ingratitude filiale. Et s’il pousse Rastignac dans les bras de Delphine de Nucingen, afin qu’elle découvre enfin les « douceurs de l’amour » dont ce mariage d’argent l’a frustrée, l’appel incestueux n’y a-t-il pas sa part ? Du reste, Vautrin, génie et poète du Mal comme Lacenaire, agit-il si différemment dans le feu que lui inspire le bel Eugène ? Barthes, qui avait une dilection pour Sarrasine, n’a pas pu passer à côté de ça. SG / Balzac, Le Père Goriot, édition d’Isabelle Mimouni, Gallimard, Folio Classique, 3€.

Pas de repos dominical pour les lundistes, et guère plus pour leurs éditeurs. Les gautiéristes et les autres, ceux à qui Théophile ne sert pas d’éthique, devraient se prosterner devant les vingt tomes de critique théâtrale que Patrick Berthier a si bien établis, souvent rétablis, et annotés en maître de l’information à la fois nette et rayonnante. Car ce monument est fait pour parler à chacun, aux amateurs de littérature, de peinture et de musique, bien au-delà des affidés du romantisme français, auxquels Barthes, adepte clandestin de l’art pour l’art, vouait une sécrète affection. Chaque lundi donc, pendant près de 15 ans, le feuilleton du Journal officiel livra sa moisson hebdomadaire d’impressions scéniques, ouvertes à tous les genres, à tous les arts, on l’a dit, libres aussi de saluer les grands morts, les naissances heureuses et les renaissances glorieuses. Entre juin 1869 et février 1872, il enterre, souvent jeunes encore, avec le sentiment donc d’une double injustice au regard de l’humaine médiocrité, Louis Bouilhet, Pierre Dupont (en se souvenant de Baudelaire), Fromental Halévy, ou ses amis de 1830, Bouchardy et Nestor Roqueplan. Du côté des naissances, il salue les débuts de Paul Déroulède et d’Emile Bergerat malgré une fâcheuse tendance au lyrisme intempestif, voire à la véhémence forcée. A l’opposé, le théâtre parnassien s’attire son soutien immédiat, les pièces de François Coppée, et surtout La Révolte de Villiers de L’Isle-Adam, plus excentrique à tous égards. Devenu lui-même un des mentors reconnus du Parnasse contemporain, Gautier leur réclame de ne pas se « restreindre autant ». Le théâtre développe là où la poésie resserre. S’il se sent vieillir à voir pousser cette école qui lui doit tant, sa mélancolie déborde littéralement à chaque allusion chagrine (Balzac), à chaque reprise illustre. Ses ultimes chroniques, après l’Année terrible qui a entamé mortellement sa santé, il les consacre à Nerval et au Ruy Blas d’Hugo. On ne saurait mieux quitter les planches. SG / Théophile Gautier, Critique théâtrale, tome XX, juin 1869 – février 1872, édition de Patrick Berthier, Honoré Champion, 2025, 78€. Sur le Parnasse et l’actualité de Léon Dierx, voir mon article dans la livraison à venir de la Revue des deux mondes.

L’âge béni des lectures intenses s’étire de 11 à 15 ans ; les livres vous prennent alors, ils mettent des mots sur les désirs et les peurs. On a l’impression qu’ils vous choisissent, que vous, le lecteur, vous êtes l’élu ou l’élue. Catherine Cusset a beaucoup lu avant d’écrire, elle a cru aux livres et aux tableaux, à la promesse que son existence leur ressemblerait. Comment ne pas y croire lors de sa précoce rencontre d’A la recherche du temps perdu, roman qui fait de la fiction, de la projection imaginaire de soi sur les autres, le cœur existentiel du récit ? Ses amours de jeunesse, les plus brûlantes à la lire, ont gagné à ce mimétisme une ivresse ou une détresse manifestement irremplacées. Mais la leçon est aussi littéraire. Ma vie avec Proust paie son tribut à la sincérité, à la drôlerie et au courage de Marcel en les pratiquant et les célébrant. Ne pourrait-on penser néanmoins que Proust défend une idée trop solipsiste de la passion amoureuse ? Qu’Odette ne fût en rien le genre du Narrateur m’a toujours semblé un peu forcé. La description des ravages de la jalousie ou de l’impureté des désirs, où Proust égale Balzac et Baudelaire, convainc autrement. Une philosophie pareille s’installe en vous à jamais. Que Catherine Cusset se rassure, l’antisémitisme de Proust est une blague de mauvais goût, Antoine Compagnon et Mathilde Brézet l’ont récemment « déconstruite ». Et le personnage de Bloch, empêtré dans ses masques habiles et ses dérobades moins héroïques, confirme l’incroyance de Proust envers l’absolu des catégories. Du reste, pas plus que Catherine Cusset, je ne crois à son rejet en bloc de l’aristocratie, dont La Recherche, selon Laure Murat, aurait précipité la décrépitude. Certes les élites du faubourg, parce que l’apparence y compte plus que partout ailleurs, ne sauraient se soustraire à l’ironie hilarante de l’écrivain, à sa façon de torpiller les leurres du jeu social. La thèse de la coquille vide, de la classe vidée de substance et de noblesse, souffre d’être trop générale, et ne tient pas assez compte du particulier, de l’individu et de la passion proustienne des lignages, des héritages et des devoirs qu’ils imposent. Le précédent livre de l’auteure avait appliqué à la biographie, celle de David Hockney, la vertu cardinale du roman, qui est justement de restaurer la vie ondoyante des sentiments autour des faits, d’observer la ligne de flottaison si mouvante qui règle nos destins, comme elle intéresse le peintre des piscines. Démarche proustienne, s’il en est, et que confirme Hockney lui-même. Lors de la rétrospective du LACMA, en 1988, l’artiste se demandait « si son œuvre n’avait pas une ambition similaire à celle de Proust, qu’il avait relue au fil des ans et qui était construite comme une cathédrale autour d’une quête spirituelle : la recherche du temps perdu – celle du lien entre nos différents mois qui ne cessaient de mourir tour à tour. » Cette Vie de David Hockney, imaginée et vraie, reparaît enluminée de superbes planches, d’un format carré cher au grand peintre, et d’une délicieuse postface. Un dernier mot : Some Smaller Splashes (2020) est un hommage à Caillebotte ou je ne m’y connais pas. SG / Catherine Cusset, Ma vie avec Proust, Gallimard, 18 €, et Vie de David Hockney, Gallimard, 29 €.

Sartre et Barthes meurent en 1980, le second avec dix ans d’avance sur le premier. A celui-là celui-ci doit le meilleur et le pire. Le pire, c’est la lourdeur idéologique du premier Barthes ; le meilleur, c’est l’inconscient de Sartre, ou le retour du refoulé, soit l’adhésion à la littérature et à la peinture comme la possibilité qui s’offre à l’être humain de s’arracher à sa contingence originelle, en conférant au hasard des formes un ordre transitoire. La Chambre claire, le dernier et meilleur livre de Barthes – bien qu’il porte entre autres deuils celui du roman qu’il ne sut mener à bien, est dédié au Sartre de L’Imaginaire (1940). Certaines dédicaces creusent l’hommage d’une distance. D’un écart. Le Sartre des années 1970, d’une versatilité au moins égale à son productivisme, pouvait continuer à troubler et même fasciner ses cadets, sans parler des gauchistes avec ou sans col Mao. Son omniprésence éditoriale et médiatique les soufflait. Quand il ne signe pas des préfaces à la Blanchot, ou des introductions de catalogue rattrapées par l’esprit des Temps modernes (Rebeyrolle plus révolutionnaire que le Picasso de Guernica en raison de son abstraction sauce cubaine), il tape sur le pouvoir, l’état des banlieues, la justice aux ordres, l’impérialisme américain. L’actualité ne lui donnerait pas tort sur tout, cela dit. Situations X, qui paraît en 1976, avait pour sous-titre « Politique et autobiographie ». On a vu de quelle farine se faisait la première. C’est l’écriture de soi et sa théorisation ultime qui font le prix du livre, dont une nouvelle édition augmentée est parue à la fin de l’année dernière. La part la plus jouissive, dirait Barthes, de ces ultimes confessions prit la forme d’entretiens accordés à Michel Contat pour Le Monde et Le Nouvel Observateur. La figure du pur Sartre, s’agissant de son train de vie ou de sa longue bienveillance envers l’URSS, se fissure, autant que la presse de gauche pouvait s’y résoudre. Encore le pape de l’existentialisme ne parle-t-il pas de l’Occupation ! Remarquable est la santé de son obsession flaubertienne, qu’il partageait avec Barthes. Disons simplement qu’elle relève de la mauvaise conscience chez Sartre, et du précédent libératoire chez son ancien émule. SG / Jean-Paul Sartre, Situations IX, janvier 1970 – juillet 1975, nouvelle édition revue et augmentée par Georges Barrère, Mauricette Berne, François Noudelmann, Annie Sornoga, Gallimard, 24€.