Passionné de peinture, certes. Mais Jacques Rivière fut-il un authentique critique d’art ? Et un de ceux qui défendirent les esthétiques les plus neuves, du fauvisme au cubisme, de la Belle Epoque finissante ? La chose est moins sûre et peut paraître fort douteuse à qui se contente d’un rapide survol de la vingtaine d’articles, principalement confiés à la N.R.F., dont il fut l’auteur entre 1907 et la guerre de 1914. Il ne reviendra plus, pour ainsi dire, à l’actualité des salons et des galeries après 1918, signe ou pas, nous le verrons, d’un désaveu. Les intercesseurs de sa jeunesse bordelaise sont bien connus, il suffira de rappeler l’importance que prit alors le cercle de Gabriel Frizeau (1870-1938), collectionneur éclairé d’Odilon Redon et de Paul Gauguin. D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? trôna chez lui entre 1901 et 1913, séquence temporelle qui n’est pas sans rapport avec l’activité journalistique de Rivière. De même qu’il conciliait Claudel, Gide et Francis Jammes dans ses lectures, Frizeau ouvrait ses cimaises aux principales voies du postimpressionnisme, à l’exception du néo-impressionnisme des émules de Seurat, ce en quoi Rivière devait le suivre. Il lui doit aussi d’avoir connu, la vingtaine atteinte, André Lhote aux côtés duquel il finira par voir en Cézanne le peintre élu et s’intéresser au cubisme. L’histoire de l’art, s’agissant de la formation intellectuelle de Rivière, se contente le plus souvent de ce compagnonnage. Force serait d’isoler une sorte de girondisme, en tous sens, parmi les représentants de l’art moderne, à l’articulation des deux siècles, un girondisme raffiné, voire précieux, et tenté par la revitalisation de l’ut pictura poesis dans le sens où l’entendait un Maurice Denis en 1890 : « Se rappeler qu’un tableau – avant d’être un cheval de bataille, une femme nue, ou une quelconque anecdote – est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. » Si l’on ajoute que Denis préconise en peinture d’arriver à la beauté par la nature, et à la poésie par la facture, entre-deux qui proscrit moins le sujet en soi que tout développement narratif superflu, et dépouille la représentation de tout mimétisme banal ou grossier, on saisit déjà ce que le jeune Rivière a tiré de son aîné, et notamment des articles parus dans L’Occident, revue chrétienne très militante, à partir de 1901. Jacques y collabore lui-même dès juillet 1907, il vient d’avoir 21 ans et oscille entre Fénelon et Proust. Deux autres composantes de son premier bagage critique méritent aussi d’être citées, l’héritage de Baudelaire et l’apport de La Revue blanche (1889-1903), prototype de ce que voudra être, à divers égards, La Nouvelle revue française. L’année 1907, départ de sa correspondance avec Lhote, le voit aussi publier une première chronique artistique, dédiée à la 23e édition du Salon des indépendants qui l’a déçu. De façon à en souligner les insuffisances, Rivière y regrette l’absence de Bonnard et Vuillard, les peintres préférés de la défunte Revue blanche et, en particulier, de Thadée Natanson. Peu importe l’extrême confidentialité de la revue tunisienne où apparaît cette recension inaugurale, son tranchant témoigne d’une conscience mature et inquiète. Stéphane Guégan / Lire la suite dans Jacques Rivière, Critique et création, édition de Robert Kopp, préface de Jean-Yves Tadié, avec la collaboration d’Olivier Bellamy, Ariane Charton, Paola Codazzi, Stéphane Guégan (peinture), Jean-Marc Quaranta et Jürgen Ritte, postface d’Agathe Rivière, Bouquins / Mollat, avec le soutien du CNL, 32€.

Une exposition

Parallèlement à la sortie de Rétro-Chaos (édition établie par Bénédicte Vergez-Chaignon, Gallimard, 2025, voire notre recension à venir dans la Revue des deux mondes), une exposition se tient à la Galerie Gallimard, jusqu’au 15 mars, Daniel Cordier. Mémoires d’une vie 1920-2020 (livret, 9,90€). Homme du visuel, secrétaire du très iconophile Jean Moulin, peintre frustré et galeriste à succès après la seconde guerre mondiale, Cordier aura semé beaucoup d’images sur son chemin, autant que les écrits de toutes sortes. Leur réunion impressionne. Dès les premières photographies de famille, une certaine façon de charmer ou de dévorer la vie saute aux yeux. Sa jeunesse fut très maurrassienne, puis son patriotisme humilié, plus que De Gaulle, l’envoya à Londres. L’exposition retrace ses engagements et vérifie surtout la passion de la lecture et de littérature, qui fit de lui, sur le tard, le superbe scribe de sa vie. SG

Deux rendez-vous

Conférence de Stéphane Guégan / Passion française : Ribera entre David et Manet, auditorium du Petit Palais, Paris, jeudi 6 février 2025, 12h30 / La France s’est entichée très tôt de Ribera, elle a collectionné sa peinture, et contribué à sa légende, aussi noire que l’autre. « Tu cherches ce qui choque », écrit de lui Gautier, à l’heure où la Galerie espagnole de Louis-Philippe donne une impulsion définitive à l’hispanisme de l’école française. //// Maurizio Serra et Stéphane Guégan présentent le Décaméron de Boccace, illustré par Luc-François Granier, Bibliothèque polonaise de Paris, 6 quai d’Orléans, 75004, Paris, mercredi 26 février 2025, 19h00.

Romantismes

Géricault serait-il au creux de la vague ? 2024 s’en est allée sans que l’anniversaire des deux cents ans de sa naissance ait beaucoup secoué l’institution muséale ? Théodore, il est vrai, n’eut pas la chance de naître femme et pauvre. Et que serait l’indifférence de notre triste époque s’il était resté mousquetaire du roi après Waterloo ou s’il n’avait hissé au sommet du Radeau le magnifique survivant noir qui agite le fanion de la délivrance, torse du Belvédère repeint aux couleurs de son abolitionnisme ? Du coup, l’impétueuse ferveur du dernier roman de Patrick Grainville prend des allures réparatrices. Il y a les romanciers qui nombrilisent, ceux qui pantouflent, nombreux désormais sont ceux qui catéchisent (les non éveillés), et puis il y a ceux qui cravachent, éperonnent le verbe ou écrivent à tout crin. Depuis son prix Goncourt de 1976, la flamboyance du français tient Grainville dans ses exigences et son baroquisme romantique. La Nef de Géricault – fin titre qui rattache le peintre de la Méduse à la Navicella de Giotto et à la folie de Bosch, débute à la veille des Cent Jours, comme Monte-Cristo. Au moment où la France, pas toute, comme l’a montré Waresquiel, s’apprête à renouer avec l’aigle un rien déplumé, Théodore rejoint la jeune épouse de son vieil oncle et lui fait l’amour sans compter. Etreinte inaugurale où je verrais volontiers un idéal littéraire toujours actif. Comment les mots peuvent-ils lutter avec l’empathie de l’image, triompher d’elle ? Roman charnel, à la mesure de son héros, roman noir aussi, à proportion des mélancolies tenaces du peintre (seule certitude, nos peines), La Nef de Géricault réussit à être un roman politique en écartant les pièges du genre. Michelet, nous rappelle-t-on, a simplifié l’auteur de l’Officier chargeant et de la Méduse. En 1815, avant et après les ornières boueuses de Waterloo, pour qui brûlait l’insaisissable Géricault ? Grainville remet en scène autour de lui ces anciens officiers de l’Empire qui ruminent leur demi-solde, et ces peintres, qui tel Horace Vernet, « rossignol de la résistance », bombent le torse et cabrent discrètement leurs pinceaux sous Louis XVIII. La réalisation dantesque du Radeau se réserve les meilleures pages du livre, avant l’autre agonie, celle du peintre fauché dans sa fleur. La pietà finale, par la grâce d’un simple pigeon, clôt le drame sur une note flaubertienne. SG / Patrick Grainville, de l’Académie française, La Nef de Géricault, Julliard, 22,50€.

Dumas fait un tabac. La récente et décevante adaptation de Monte-Cristo à l’écran, où seul le ténébreux Pierre Niney était à sauver, a déclenché un vrai phénomène de librairie. Soudain, ce fut le raz-de-marée, les aventures de Dantès se trouvèrent ou retrouvèrent entre toutes les mains. Qui s’en plaindra ? C’est l’une des perles de notre littérature, et c’était le roman de Dumas que préférait Delacroix, fasciné comme nous d’y lire le tableau des années 1815-1838 (cruciales dans le cas d’un peintre qui avait vu s’effondrer par deux fois la France de l’Empire). La belle édition de Sylvain Ledda, très attentive au cadre historique, et à cette tentative de « roman en habits noirs », ne conteste pas ce qu’Umberto Eco et Claude Schopp ont souligné avant lui, la « configuration christologique » du roman. Le sémiologue italien l’apparentait aux trois temps de la Passion, de la prison (dont il parvient à se libérer) jusqu’à l’autre libération, puisque Dantès renonce à pousser le désir de se venger au-delà des limites de la justice. Dumas et sa créature, d’abord ivres de violence, sont rattrapés par leur sagesse judéo-chrétienne et la nécessité de proportionner la punition au crime. Ils sont de toute nature au cours de ce livre comparable à bien des titres, Ledda a raison, à la Divine comédie. Dantès renvoie onomastiquement à Dante, l’abbé Faria à son compagnon Virgile… Chemin faisant, le lecteur croise mêmes des brigands italiens doués de la noblesse que les ennemis de Monte-Cristo ne sauraient que singer. Et Dumas, fin collectionneur de peinture moderne, de comparer ces despérados à ceux de Léopold Robert et Schnetz. La force continue du livre et sa puissance picturale, nous le savons, doivent beaucoup au nègre de Dumas. Je veux parler d’Auguste Maquet, ex-Jeune France si cher aux amis de Gautier. Lequel, en février 1848, à la veille d’une nouvelle déposition royale, affirmait que les héros de Dumas avaient désormais détrôné les personnages légendaires. SG / Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, édition de Sylvain Ledda, GF Flammarion, 12,50€.

Découvrant récemment La Fleur du mal, excellent petit Chabrol de 2003, j’ai réalisé combien la structure d’On ne badine pas avec l’amour avait tracé son sillon de fièvre et d’amertume dans la mémoire de nos créateurs les plus curieux des méandres du cœur. Et des blocages du corps. Comme le proverbe de Musset, écrit pour être lu plus que joué, paraît dans la Revue des deux mondes de juillet 1834, la lecture biographique a longtemps dominé l’exégèse et expliqué Badine par les déboires sandiens et le fiasco vénitien. Ledda, aussi familier d’Alfred que d’Alexandre, n’emprunte pas ce chemin et nous rappelle, au seuil de son brillant essai, que les premières ébauches datent, du reste, de décembre 1833. Les ratés de la Sérénissime, dont on dira que les torts sont partagés, sont encore à venir. Illusoire avait été leur coup de foudre, dure et humiliante fut la chute. Mais Musset n’avait pas besoin d’éprouver sur lui les chimères du sentiment, la fragilité de l’absolu amoureux, l’horreur de la jalousie ; la littérature ancienne et récente en avait fait grand usage. Au carrefour de plusieurs traditions, et de plusieurs imaginaires érotiques, se situe l’analyse agile et savante de Ledda ; on dira, en simplifiant, qu’il y a choc ici entre les tendances lourdes de notre XVIIIe siècle, celles de Rousseau, Carmontelle et Marivaux, au contact de l’influence britannique, triple elle-aussi, Shakespeare, Byron et le Lovelace de la Clarisse Harlowe de Richardson. D’abord suivi, le modèle de La Nouvelle Héloïse ne résiste pas à une telle concurrence et le péché originel, effacé par la candeur rousseauiste, redresse vite son front. Le genre du proverbe imposait une morale claire. Musset la complique à plaisir en glissant le personnage de Rosette, qui ne croit qu’aux preuves d’amour, entre Camille et Perdican, frustrés pour des raisons différentes de la réalisation du désir qui les aimante l’un à l’autre. Est-ce la morale du libertin qui l’emporte ? Ce serait trop simple. Plus subtil, Musset ne stigmatise même pas l’Eglise et ce qu’elle inculque aux jeunes femmes de bonne société. La beauté cruelle de Badine, en dernière analyse, croise le tragique de la vie et le temps métaphysique, le hasard et la nécessité. SG / Sylvain Ledda, On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset ou Les Cœurs égarés, Champion / Commentaires, 10€.

Contrairement à certains de ses frères (Ferdinand) et sœurs (Marie), Louise d’Orléans, première fille de Louis-Philippe et Marie-Amélie à laquelle elle ressemblait, dit Hugo, n’avait jamais eu droit à une exposition qui croisât histoires dynastique et artistique. C’est fait et bien fait, à la faveur du rapprochement du château de Chantilly, où veille encore le duc d’Aumale, et de diverses institutions, souvent royales, de Belgique. La princesse exhumée revit au milieu de ses atours, bijoux et autres signes de sa nature attachante . Nos voisins ont des raisons de l’avoir moins oubliée que les Français, il est vrai, de plus en plus en froid avec leur passé monarchique. En 1832, l’année de ses vingt ans, que le peintre Court a merveilleusement éternisés, Louise épousait à Compiègne le roi des Belges, Léopold Ier, qui semble ne pas mériter sa réputation de rudesse teutonne. L’épouse du Saxe-Cobourg, épouvantée d’avoir à quitter Paris et les siens, s’acclimata vite, associa les artistes à sa cour et abreuva sa famille de lettres riches en impressions de lecture. Balzac, Sand, la Revue des deux mondes, la France, en somme. Bien entendu, son éducation politique et artistique n’avait pas été négligée, on est plus étonné d’apprendre l’agacement, voire l’hostilité, que lui inspiraient les ministres de son père les moins ouverts au « mouvement ». Il semble néanmoins que 1848 ait mortellement compromis sa santé. Elle meurt à 38 ans, en 1850, entourée des Orléans, alors exilés en Angleterre. Le Sommeil de Jésus de Navez, l’un de élèves bruxellois du vieux David, accompagna peut-être les derniers moments de la reine catholique. SG / Julien De Vos (dir.), Louise d’Orléans, première reine des Belges, In Fine éditions d’art, 35€.

Né l’année de la prise de la Bastille, mort celle du Salon des refusés, François-Louis Poumiès de La Siboutie, avouons-le, s’était un peu éloigné de nos radars. Ses souvenirs, parus en 1910, sont donc à lire de toute urgence. Ce médecin, avec son nom fabuleux d’enracinement périgourdin, fut aussi un enfant enthousiaste de la Révolution (celle de 1789), époque qui réforma le monde de la médecine, avant que les guerres napoléoniennes, triste bienfait des charniers, fissent faire à la chirurgie des bonds de géant. Lui s’est formé dans les deux disciplines à la faculté de Paris ; en 1812, il débute à la Salpêtrière, puis l’Hôtel-Dieu l’aspire, il y retournera, en 1832, lors de l’épidémie de choléra, hécatombe d’où sortirait l’insurrection que l’on sait. Sous l’uniforme de la garde nationale, il participe à la reprise en main des quartiers populaires. Entretemps, alternant le faubourg Saint-Germain et les bureaux de bienfaisance de l’Est parisien, il s’était constitué une clientèle socialement diverse, l’une des clefs de sa justesse quand il s’agit d’amasser, lui aussi, des choses vues et entendues. Récit limpide de près d’un siècle de turbulences politiques, il sait entrelacer aux événements collectifs des considérations très personnelles. Car notre Hippocrate moderne, qui a lu Chateaubriand sous Napoléon Ier et dansé avec la future Delphine de Girardin en 1825, s’intéresse aux arts. Quand il croise Gérard et Gros, habitués du Salon d’Antoine Portal, il écoute ou engage la conversation. Bref, on va de surprise en surprise. En plus de sauver des vies, Poumiès de La Siboutie eut le don de graver la sienne. SG / François-Louis Poumiès de la Siboutie, Souvenirs d’un médecin de Paris, Le Temps retrouvé, Mercure de France, édition de Sandrine Fillipetti, 13€.

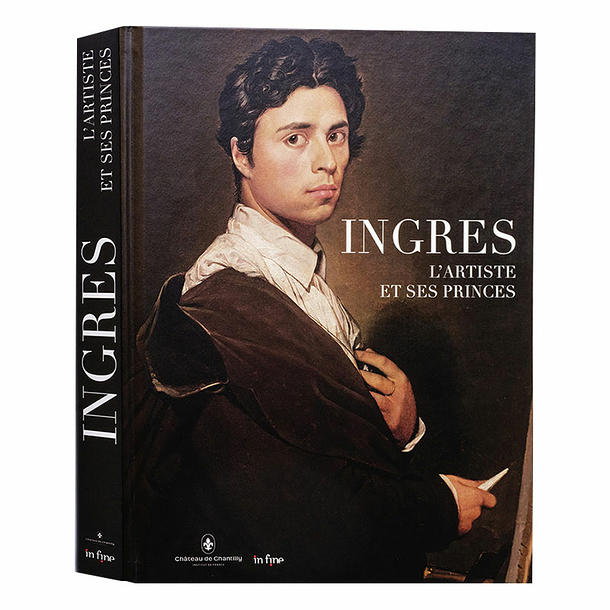

« Il me semble fort laid », note Marie d’Agoult, à la naissance de Daniel, le fils qu’elle donna à Franz Liszt, le troisième des enfants nés de leur union peu conventionnelle, et de leur existence nomade. On aurait pu inventer le terme de Bobo pour ces amoureux un peu tziganes en rupture de ban. Blandine a vu le jour en 1835, Cosima en 1837, leur frère en 1839, à Rome, où l’enfant peu désiré est déclaré de mère inconnue. La connaîtra-t-il jamais ? La comtesse ne débordera pas d’affection à son égard, elle est trop occupée d’elle-même et bientôt du mariage de ses filles. Quant au papa, c’est pire, rien n’existe en dehors de sa personne, de sa musique et de son aura de concertiste de plus en plus charlatanesque. L’enfant de 1839, alors que le couple se lézarde, est expédié chez une nourrice de Palestrina. De plus en plus distante envers Franz et Marie dont elle avait été la confidente au début de l’aventure, Sand s’indigne qu’ils ne fassent pas plus de cas de leur progéniture que d’« une portée de chats ». Le sort de Daniel, en revanche, apitoie le peintre Henri Lehmann, éminent élève d’Ingres et portraitiste des parents, en séjour à la Villa Médicis. A lire Charles Dupêchez et son émouvant plaidoyer, on comprend que lui aussi s’est ému de ce fils peu ou mal aimé, qui possédait tout, l’intelligence, la culture, l’esprit, la beauté, et méritait d’être, au contraire, poussé où il était appelé. A onze ans, ce fou de Molière écrit et pense comme peu de candidats au baccalauréat d’aujourd’hui. Brillant au collège, étudiant aussi doué que dissipé, il ne sera pas parvenu à gagner l’estime de son père que Dupêchez flatte en lui accordant du génie. Une bonne part de sa musique est inaudible. N’est pas Beethoven ou Chopin qui veut. Emile Ollivier, qui avait épousé Blandine en présence de Manet, jugeait plus sévèrement le corpus de son beau-père, qui aurait gagné certains accents « s’il avait eu pour ceux qu’il a mis au monde un cœur plus paternel ». La théorie peut faire sourire, elle n’en désigne pas moins une réalité accablante. SG / Charles Dupêchez, Daniel Liszt. Un fils mal-aimé, Mercure de France, 17€.