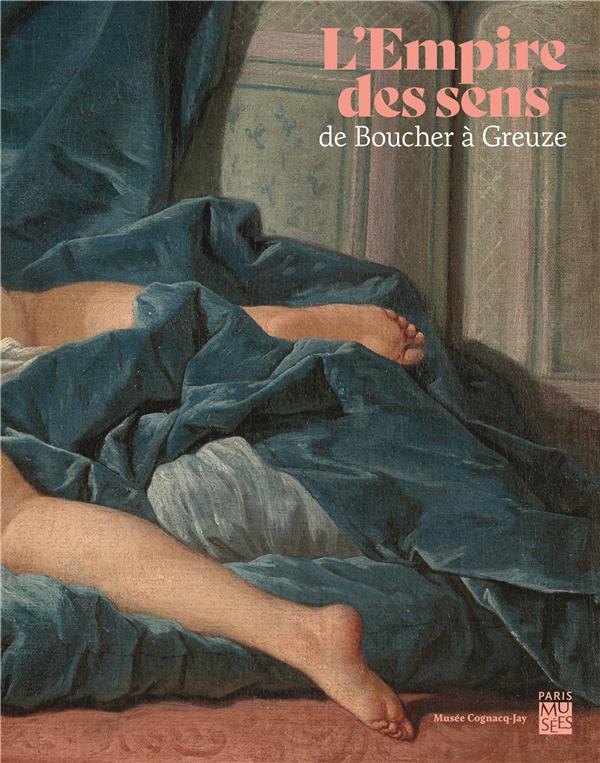

Malraux identifiait l’art d’assouvissement aux peintres qui se seraient abaissés à plaire plus qu’à refonder une forme de sacré en bouleversant l’ordre des apparences. Les séducteurs lui répugnaient autant que les réalistes. Ses écrits sur l’art ne citent qu’une fois Simon Vouet, pour l’opposer certes à Cabanel, mais le distinguer du peintre d’Olympia. Les Voix du silence prêtent peu à la galanterie, elles crucifient les « nus à plat ventre » de Boucher, se dressent contre leur « appel à notre sensualité », comme si le crime de ne pas s’en tenir à « un univers exclusivement pictural » se doublait de celui de la chair dévoilée. A ce compte, le savoureux Michel Dorigny, auteur d’une figure de La Rhétorique décolletée, et donc partisan de la persuasion par la tête et le corps réunis, avait peu de chance d’être admis au panthéon malrucien. Il n’y trouve aucune place, pas plus qu’ailleurs, en dehors de mentions expéditives, avant le regain d’intérêt des années 1960-1970 : William Crelly, Jacques Thuillier, Pierre Rosenberg et Barbara Brejon de Lavergnée entraîneront derrière eux une inversion de tendance qui aboutit, aujourd’hui, à la somme de Damien Tellas. Etablir le catalogue des peintures de Dorigny, qui fut le collaborateur, le graveur et l’un des gendres de Vouet, n’avait rien d’une sinécure. Car isoler sa production propre, on le devine, s’avère parfois ardu. A côté des tableaux de sa main, puissante dans l’élégance comme Véronèse ou Carrache qu’il admirait, il existe les œuvres de collaboration, et les toiles peintes sur le canevas du beau-père. Tellas navigue en eaux dangereuses avec la meilleure des boussoles, la connaissance extrême de son sujet, qui passait par une réévaluation des gravures, et la revalorisation des héritages. Eloignées les guerres de religion, l’idiome bellifontain et son Eros savant reprennent vie sous Louis XIII. Comme le Poussin amoureux qu’il a gravé ou paraphrasé, Dorigny repart des fresquistes de Fontainebleau et réapprend le sens du solaire, de l’enchantement, avant de le transmettre au premier XVIIIe siècle, Boucher, les Coypel, Pierre et même Greuze. Si la tragédie n’est pas de son monde à peu d’exceptions, ne le croyons pas assez libertin pour traiter semblablement le religieux et le profane. A bien regarder, son sublime Agar et l’ange de Houston (couverture), quoique peu désertique et encore moins ascétique, n’annule pas la grâce du Ciel au profit des beaux corps en mouvement et des compositions fluides, qui disent le décorateur virtuose. Vouet et les siens, jadis accusés d’être des brosseurs superficiels, demandent à être revus en profondeur.

Le retour triomphal de Poussin en sa patrie, à la demande de Louis XIII et de son surintendant des bâtiments, a jeté une ombre durable sur ses collègues parisiens, que l’autorité suprême du royaume aurait tenu pour impuissants à mener les travaux confiés au normand exilé. « Voilà Vouet bien attrapé ! », a-t-on longtemps répété, afin d’accréditer la thèse que ce mot était un jour sorti de la bouche du roi, comme un couperet. La décision de confier à Poussin le décor de la Grande galerie du Louvre ne manquait pas d’audace, et même de témérité. Ce lointain sujet, ce sujet de fierté nationale, ne brillait guère par sa science des plafonds et des entreprises de longue haleine. C’était une chose de faire vivre la fable amoureuse ou le trait de vertu aux formats de son chevalet, et à l’échelle de la lecture frontale, c’en était une toute autre de couvrir les murs les plus prestigieux de la capitale en y déployant les travaux d’Hercule, incarnation de la force juste, très en cour sous Henri IV et son fils. Le premier colloque du centre de recherche attaché au Musée du Grand siècle, lieu de savoir qui porte le nom de notre héros, se devait de lever le mystère qui entoure, voire enveloppe encore, le projet de 1641 et son naufrage annoncé. Les actes, parus récemment, comblent une lacune de l’historiographie, peu loquace quant à cet échec qu’elle préférait effacer de sa mémoire. Or, il est plein d’enseignements, enfin tirés. Paradoxale, de bout en bout, s’avère l’affaire. Seuls cinq dessins autographes ont été conservés, et séparés des nombreuses feuilles d’atelier par Pierre Rosenberg et Louis-Antoine Prat dans leur catalogue raisonné de l’œuvre graphique. Elles s’animent toutes d’une belle furia, typique du tempérament de l’artiste quand rien ne freine sa fantaisie. A preuve la célèbre empoignade d’Hercule et Antée, en illustration de Léonard. Une suite aussi virile que musicale de compositions historiées, tantôt en hauteur serties d’atlantes, tantôt en largeur, devait courir le long de la puissante corniche de la Grande galerie. Refusant d’affaiblir le discours et la tectonique d’ensemble, Poussin plie ses figures et leur cadre à une sévère organisation, conforme à l’esprit éminemment politique de la commande et fermement distincte du joyeux, ou précieux, fouillis optique en usage à Rome. Celle majeure d’Annibal Carrache ou de Pierre de Cortone ! Malgré cet écart, le souvenir de la galerie Farnèse n’en est pas moins aussi certain qu’éconduit. Français à Rome, Poussin restait Romain à Paris. Une partie de son génie découle de cette double identité.

La façon dont les œuvres s’exposent au regard et l’effort qu’elles lui réclament ont toujours préoccupé Poussin, peu adepte du leurre optique, gratuit ou seulement plaisant. Sa correspondance nous apprend qu’il autorisa Chantelou à assortir d’un rideau chacun des Sept sacrements que l’artiste avait réalisés pour lui, plutôt que de faire copier la série peinte pour Cassiano dal Pozzo. « L’invention », propice à la lecture successive des tableaux, parut « excellente » à Poussin, qui ajouta : « Les faire voir un à un fera qu’on s’en lassera moins, car les voyant tous ensemble remplirait le sens trop à un coup. » Le peintre, écrit Nadeije Laneyrie-Dagen, eût à coup sûr désapprouvé « le gavage moderne de l’œil ». Elle aurait pu ajouter que la réponse de Poussin touchait à la nature même des sacrements, qui n’étaient pas de simples images, ordonnées et délectables, mais des objets investis d’une dimension sacrée. Il en allait, si l’on veut, de la double présence qu’expérimente le fidèle lors de la messe catholique. Ce que la série Chantelou, la plus grave des deux, confirme jusqu’à l’extrême-onction, où une femme préfère voiler sa douleur. Le cacher/montrer dont traite l’auteur a toujours passionné l’histoire de l’art, notamment quand le processus est interne aux formes (on pense à Bataille sur Manet et Stoichita sur Caillebotte). Mais le thème peut aussi s’aborder à travers l’invisibilité totale ou partielle des œuvres d’art, en Occident du moins, qu’elles aient été faites pour ne pas être vues, sauf à diverses occasions liées au culte, ou n’être vues que de rares curieux, dans le cas de l’érotisme à des degrés divers (le jeune Poussin y fut unique). Du divin au charnel, le présent essai dresse une typologie érudite et pluriséculaire des modes et des causes d’occultation. Avec un plaisir non dissimulé, il se penche, son point fort, sur les tableaux à couvercle, une peinture en cachant une autre, comme chez Boucher ou le Courbet/Masson de L’Origine du monde. Le Verrou de Fragonard, qui ne me paraît pas relever de la scène de viol, contrairement à ce qu’écrit Nadeije Laneyrie-Dagen, mais du jeu subtil, libertin, encore incertain, entre deux corps désirants, a-t-il connu le même sort chez le marquis de Véri ? L’Adoration des bergers (Louvre), exécutée pour l’éminent collectionneur, a-t-il servi de cache-sexe, pour le dire brutalement, au tableau licencieux ? J’ai du mal à m’en convaincre… A ce livre audacieux et passionnant, il manque un chapitre, qu’appelait l’invisibilisation qui frappe désormais certains tableaux ou certains artistes (masculins en majorité), que la foi, chrétienne ou non, le féminisme ou le puritanisme arme le bras vengeur des nouvelles ligues de vertu.

On ne quitte ni Poussin, ni le marquis de Véri, en franchissant les portes du Petit Palais. Il aura fallu qu’Annick Lemoine en saisisse les rênes pour que Paris organise enfin l’exposition Greuze si longtemps attendue des vrais amateurs de peinture. Malgré son sous-titre, qui laisse penser que seul l’enfant y est roi, c’est une manière de rétrospective à cent numéros et prêts insignes. Aucun des genres où excella, et parfois scandalisa, l’enfant de Tournus (1725-1805) ne manque, quoique certaines des pièces les plus sensuelles (tel Le Tendre désir du Musée Condé, tableau ex-Véri, impossible à emprunter) n’aient pas été jugés nécessaires à la démonstration d’ensemble. Elle est solide de salle en salle, et de bout en bout. L’omniprésence des enfants, plus ou moins sages et studieux, tient autant à leur changement de statut au temps de Rousseau qu’à l’attention que Greuze, père de deux filles, leur accorde. Entre Chardin et Girodet, nul n’a portraituré nos chers bambins avec cette profondeur riante ou boudeuse, fière ou rêveuse, nul n’a fait rayonner de pareils yeux, de pareilles bouches. En accord avec le siècle dit des Lumières, le propos des commissaires s’étoffe en se risquant à leur donner une résonance actuelle. Les thèmes de l’éducation et du patriarcat, du lait nourricier et de la nubilité (érotisée, c’est moi qui souligne), alimentent scènes de genre et scènes d’histoire, comédies et tragédies familiales. Le foyer, chez Greuze, se transforme en théâtre des passions débridées, alterne moments heureux et déchirures fracassantes avec la même émotion directe. Diderot, qui le comprit mieux que les frères Goncourt, s’est enflammé à chaque nouveau drame domestique, vainqueur des tableaux d’histoire au Salon, et d’un prix bientôt sans égal. Ces tableaux remplis de gestes et de regards sonores nous paraîtraient aujourd’hui trop rhétoriques s’ils se contentaient de transposer Poussin, une des admirations de Greuze, en milieu bourgeois ou paysan. En s’emparant de l’univers familier et familial des peintres du Nord, très en vogue alors et plus chers que les tableaux italiens, il ne leur a pas seulement infusé la vigueur expressive du grand genre, il a conservé l’attrait de l’intime, le mystère des choses laissées à elles-mêmes, et finalement élevé le particulier aux ambiguïtés de la condition humaine. Sous Louis XV, Greuze passe pour « le Molière de nos peintres », façon de rappeler que peinture et littérature, même la plus contemporaine, restent sœurs à ses yeux. Quand éclata la controverse du Septime Sévère, que le Louvre a prêté, quelques plumes défendirent « le peintre du sentiment » contre ceux qui l’accablaient de leur cécité. Greffer, avant David, le réalisme des modernes au répertoire des anciens, c’est-à-dire aux héros, fussent-ils noirs, de la Rome antique, il fallait oser. « Greuze vient de faire un tour de force », écrit aussitôt Diderot à Falconet. Cette exposition en est un autre.

1869, Fêtes galantes ; 1880, Sagesse. Le grand écart de Verlaine continue à dérouter l’exégèse. De Cythère au Golgotha, le chemin fut-il de Damas ? Après l’interminable silence qui suivit le coup de révolver bruxellois et la parution de Romances sans paroles (1874), silence que l’abandon de Cellulairement ne put briser, le poète décida d’en sortir par le haut, et d’emprunter la Via dolorosa. La préface de Sagesse parle bien d’un « long silence littéraire » auquel le repenti, plus peut-être que le converti, entend faire succéder « un acte de foi public ». La voix nouvelle qui s’invente réclame moins la certitude d’une croyance reconquise sur l’enfance que la soumission au « devoir religieux ». Les livres d’heures de la vieille France ne sont pas oubliés, pas plus que les ferventes et parfois amoureuses prières à la Vierge, médiévisme repensé qui n’a pas échappé à Maurice Denis. Celui-ci découvre cet étrange livre de piété en 1889, quand il reparaît chez Vanier, neuf ans après la première édition. L’accueil en avait été mauvais, à l’exemption de l’hommage différé que lui rendit A rebours, sésame de sa résurrection au temps du symbolisme. Denis, son représentant parmi les Nabis, ne tarde pas à ébaucher l’illustration de quelques poèmes, en dehors de toute littéralité directe, c’est-à-dire « sans exacte correspondance de sujet avec l’écriture », comme il l’écrit en 1890. Illustrer, ce n’est pas se soumettre au texte, mais traduire graphiquement l’impression et les idées qu’il a éveillées en vous. On sait que l’iconique chez Denis passe après ce que suggère la forme en soi. Dès 1891, il commence à exposer les premiers essais afin de tenter un éditeur. La Revue blanche hésite, Vollard aussi, avant de se décider. Quoi qu’il en soit, le Parallèlement de Bonnard doit sortir avant. Le Sagesse de Denis et Vollard paraît donc en 1910, décalé à l’aune du modernisme dont ses acteurs n’ont cure, mais aux prises avec l’actualité par d’autres aspects. Car le Verlaine de Sagesse a congédié ses révoltes de jeunesse, rend hommage au prince impérial, mort en 1879 chez les Zoulous, pleure les congrégations en difficulté, s’attaque à l’anticléricalisme d’Etat. Le progrès n’a pas tenu toutes ses promesses. Du reste, des bribes de Baudelaire traînent ici et là, certaines sont mineures, le réconfort du vin honnête, d’autres majeures, la tentation persistante dans l’angoisse d’offenser Dieu, la rédemption par la charité et l’apologétique, la recherche d’une paix dans la discipline ou le pardon. « Le malheur a percé mon vieux cœur de sa lance », énonce le poème liminaire. La blessure sauve dans Sagesse, car elle est espoir d’élection. Verlaine a moins apprécié Denis que l’inverse. Sans doute, au-delà de leurs différences esthétiques, n’a-t-il pas perçu ce que le texte poétique avait suggéré au peintre de l’idéal, condamné en somme à mêler le pur à l’impur. Jean-Nicolas Illouz et Clémence Gaboriau, dans leur admirable et si informée réédition de Sagesse, élargissent notre champ de vision sur ce point, et bien d’autres.

Stéphane Guégan

Damien Tellas, Michel Dorigny (1616-1655). Vouet en héritage, ARTHENA, 125€ / Etienne Faisant (dir.), Nicolas Poussin et la Grande Galerie du Louvre, Musée du Grand Siècle / Faton éditions / Nadeije Laneyrie-Dagen, Cacher / montrer. Une histoire des œuvres invisibles en Occident, Art et Artistes, Gallimard, 25€ /Greuze. L’Enfance en lumière, Petit Palais, jusqu’au 25 janvier 2026, catalogue sous la direction d’Annick Lemoine, Yuriko Jackall, Mickaël Szanto, Paris-Musées, 49€ /Paul Verlaine et Maurice Denis, Sagesse, fac-similé suivi d’une étude de Jean-Nicolas Illouz et Clémence Gaboriau, Gallimard, 35€ / Signalons la réimpression de Jean-Paul Bouillon, Maurice Denis. Le spirituel dans l’art, Découvertes Gallimard, 16,20€, la meilleure synthèse sur le sujet / A lire aussi : Émilie Beck-Saiello, Stratégies familiales et professionnelles de Joseph Vernet à travers l’étude de son livre de raison et de sa correspondance, Editions Conférence, 95€, voir Stéphane Guégan, « Joseph Vernet, un peintre qui compta », Commentaire, numéro 191, automne 2025.

PARUS

Stéphane Guégan et Louis-Antoine Prat, David ou Terreur, j’écris ton nom, éditions SAMSA, 12€.

Homme d’argent et de pouvoir, David fut de toutes les révolutions, même les plus radicales, lui le peintre très favorisé de Louis XVI et des grands du royaume !

Liquidateur de l’Académie royale en 1793, il y avait été magnifiquement agréé et reçu dès 1781-1783. Sous la Terreur, son vrai visage, affligé d’une déformation humiliante, se révèle.

Puisque le monde est une scène, voici le peintre de Marat sur le théâtre de son action, entre Caravage et Poussin, Bonaparte et Napoléon, la gloire et l’exil, Rome, Paris et Bruxelles. Une tragi-comédie, en somme, comme l’Histoire avec sa grande hache.

Des danses de Salomé, l’art occidental ne fut jamais avare. Les premières, à l’écoute des Evangiles, remontent au Moyen Âge et fondent une tradition que la Renaissance et l’âge baroque ont largement suivie. Cette continuité a vécu tant que le christianisme structurait la société et que l’artiste en respectait les besoins. Au XIXe siècle, le recul du culte est contemporain d’une libéralisation de l’acte créateur. Sans en répudier le substrat catholique, Gustave Moreau, après 1870, traite ce sujet qu’il dit banalisé afin d’en extraire une poésie et une portée nouvelles. Au-delà du sens qu’il entend dégager de l’épisode biblique, il redéfinit la fonction même de l’œuvre, dont le mystère doit primer. L’Apparition est à Moreau ce que le Sonnet en yx est à Stéphane Mallarmé, une œuvre allégorique d’elle-même. Autrement dit : une image qui fait de l’extériorisation du regard intérieur, but de la peinture selon Moreau, son motif même. Ce rêve d’Orient aurait-il pour objet un autre rêve ? Saisie soudain de terreur, la belle Salomé croit apercevoir la tête décollée, sanglante, ceinte de rayons d’or, de Jean-Baptiste. Elle est seule à entrer dans le dialogue muet qu’instaure le martyr en figeant la danseuse. Comme tétanisé lui-même, un critique, lors du Salon de 1876, a parlé de « catalepsie » et de « sommeil magnétique ». Lire la suite dans Stéphane Guégan, Gustave Moreau. L’Apparition, BNF Editions/Musée d’Orsay, 12€.

A PARAÎTRE (2 octobre 2025)

Stéphane Guégan, Matisse sans frontières, Gallimard, 45€. Nomade à sa façon, Henri Matisse aura fait le tour du monde. De Collioure à Moscou, de Padoue à Séville, de Biskra à Tanger, de Harlem à Tahiti, il ne dissocie jamais le voyage de la peinture. Et sa culture, sa différence, d’une connaissance des autres. Si le pittoresque lui fait horreur, le rival de Picasso n’affirme pas moins, en 1933 : « La rêverie d’un homme qui a voyagé est autrement plus riche que celle d’un homme qui n’a jamais voyagé. » En restituant sa géographie, ce livre fait respirer autrement le récit et l’intelligence de son œuvre, loin des sempiternelles ruptures plastiques ou de la quête abstraite que l’histoire de l’art n’a cessé de mobiliser. Après 50 ans de vulgate formaliste, il a semblé vital de revenir à la francité de Matisse, à son historicité propre, à son souci du réel, autant qu’aux profits, en tous sens, tirés de ses voyages.