Les 228 lettres que Huysmans a adressées aux époux Leclaire ne sont pas entrées à la Bibliothèque nationale, en 1935, sans causer l’effroi des familiers de l’écrivain. Lucien Descaves, son exécuteur testamentaire, tombe de haut. Il écrit aussitôt à Julien Cain, administrateur de la BN, afin de le mettre en garde contre une diffusion non tamisée du corpus : « Outre qu’il y ait lieu de craindre que cette divulgation ne porte atteinte à la mémoire du grand écrivain catholique, celui-ci émet à l’égard de certaines familles et de tiers encore vivants des allégations erronées de nature à provoquer, de la part des familles et de ces tiers, des protestations légitimes. » En publiant cette correspondance avec l’exigence qu’il met à l’édition des Œuvres complètes de Huysmans, Jean-Marie Seillan confirme le bienfondé des craintes de Descaves. Nous ignorons si Julien Cain, que Vichy devait chasser de son poste, a pris connaissance du corpus et de ce qu’il révèle des positions de l’écrivain tant au moment de l’affaire Dreyfus qu’au réveil des « guerres de religion » provoqué par la politique anticléricale de la IIIe République. On s’empressera d’ajouter que ces lettres, rédigées entre 1896 et 1907, se remplissent souvent d’une verve affolée, et d’éléments biographiques marqués par l’amertume, la douleur et la foi, trio inséparable, avec l’humour noir, des ultimes romans de Huysmans, et du livre dantesque sur Lourdes.

Au-delà des déchirures répétées de la communauté nationale, le fait majeur du présent volume reste l’échec de l’oblature. Rappelons que l’écrivain s’est converti entre les publications de Là-bas (1891) et d’En route (1895), et qu’il a connu plusieurs retraites à la trappe d’Igny. Les époux Marguerite et Léon Leclaire, rentiers éduqués, très catholiques, se rapprochent alors de lui à la demande de l’abbé Gabriel-Eugène Ferret, son directeur de conscience. Or le vicaire de l’église Saint-Sulpice se meurt. Confesseur des Leclaire, il leur recommande l’âme et l’existence de l’écrivain tourmenté, peu fait pour la solitude et les tracas du quotidien. Le premier moment de la correspondance Huysmans – Leclaire se déroule au rythme d’une agonie, celle de Ferret, et d’une épiphanie, celle de La Cathédrale. Au monastère Saint-Pierre de Solesmes, où il a séjourné en 1896 et 1897, le romancier fit prier pour la guérison du vicaire et le dit aux Leclaire. L’abbaye, très surveillée par les forces publiques, fait aussi l’objet d’attaques anticléricales. Une époque se referme quand paraît La Cathédrale, dédiée à Ferret en 1898, et que son auteur, suspecté de vouloir rejoindre les ordres, quitte le ministère de l’Intérieur pour opinions dangereuses, à la faveur d’une mise à la retraite précipitée.

Par une coïncidence que Huysmans juge « déplorable », car nuisible aux articles et aux ventes, son roman chartrain voit le jour en plein tournant médiatique de l’affaire Dreyfus. Dreyfusard, Huysmans ne l’a pas été aux première heures de la polémique, il ne le sera pas au lendemain de la condamnation de Zola. On peut même affirmer que son éloignement du naturalisme, sensible dès avant A Rebours, se durcit au début de l’année 1898. Mais il avait tort de craindre le silence des journaux, ils vont s’abattre sur La Cathédrale, les plus cléricaux n’étant pas les moins violents dans leur rejet d’un ouvrage jugé aussi monstrueux de style que de pensée. La rage de Huysmans écume au détour de plusieurs lettres, indignation qui assombrit soudain le projet d’oblature. De nouveaux séjours en abbaye, au cours du crucial été 1898, renforcent son désarroi. Le 14 juillet, il en informe ainsi les Leclaire : « Ma vie est à orienter d’une façon autre. Les cloîtres, c’est beau en rêve, mais affreux en réalité ; et l’on y fait certainement moins son salut que dans le monde. » Pourtant l’ordre bénédictin, sans le « posséder », ne l’a pas encore perdu. Début août, il est accueilli à Ligugé pour un bref séjour, décisif celui-là. Il avertit les Leclaire de son nouveau dessein, faire construire une maison à l’ombre du monastère, où ils vivraient tous les trois, devenir enfin oblat et constituer autour de lui une colonie d’artistes, où figureraient Charles Dulac, Pierre Roche, Georges Rouault (ill.1, à droite) et son vieil ami Forain. La correspondance apporte un éclairage essentiel sur ces entreprises vouées à l’échec et frappées d’impossibilité, voire d’interdit, en 1901, par la Loi sur les Associations. Avant le transfert des moines en Belgique et en Espagne, il a vu une population locale, souvent manipulée par l’Etat, répandre ses menaces vociférantes dans la rue.

Lorsque Huysmans se décide lui-même à quitter Ligugé en octobre 1901, et pousse les Leclaire à mettre en vente leur maison commune, une troisième phase s’ouvre. Le nomadisme du couple, alors que leur ami se refait parisien, favorise le courrier. Le ton en devient plus acerbe, et la cible, outre les Juifs et les protestants, en est souvent les francs-maçons. Amplifiée des commentaires que lui inspire la lecture des journaux, dont ceux de Rochefort et Drumont, la correspondance de Huysmans sert de plus en plus de laboratoire, ou de chambre d’écho, aux derniers écrits. Ils n’abusent pas de mansuétude envers les monastères et leurs occupants, pestiférés de la France d’Emile Combes. A cet égard, L’Oblat (Stock, 1903) tient de l’expulsion du jardin d’Eden au regard de ce que Huysmans, en privé, s’autorise à dire des clercs. Son roman, l’un des plus balzaciens par l’admirable peinture de la province, enregistre l’agonie du monachisme tel qu’il l’avait rêvé. La correspondance prend elle des accents presque maistriens pour expliquer l’attitude de Combes, instrument involontaire d’un Dieu déçu par ses serviteurs. Mais peut-on s’en tenir à l’amertume du proscrit? D’autres aveux intimes enregistrent la tristesse consécutive au départ des moines, imparfaits parce qu’humains, et donc pardonnés au nom de ce qu’ils avaient représenté collectivement. Comme A rebours ou le dernier Baudelaire, L’Oblat conclut au salut par l’action personnelle. Appui d’un moi souffrant, et bientôt d’un corps rongé par le cancer, la Croix plane également au-dessus des logiques partisanes du champ politique. Pareil surplomb convient au conservatisme imprescriptible de Huysmans. Pas plus monarchiste que tenté par La Ligue de la patrie française de certains de ses amis, François Coppée notamment, il meuble ses derniers jours de peinture primitive, de rêveries sentimentales et des épreuves de la maladie. La dernière lettre aux Leclaire, deux mois avant de s’éteindre en mai 1907, confesse le désir de ne pas guérir, d’être épuré par le martyre, d’être emmené là-haut par la Vierge. Le comble du bonheur serait de partir à Pâques, « mais je n’en suis pas digne, hélas. »

Stéphane Guégan // Joris-Karl Huysmans, Lettres à Léon et Marguerite Leclaire (1896-1907), édition de Jean-Marie Seillan, Classiques Garnier, 2024, 38€. La version longue de cette recension, « Lettres d’un oblat déçu », est à lire dans le n°188, hiver 2024, de Commentaire. Réjouissons-nous de la parution du Tome II des Œuvres complètes de Huysmans, dont il a déjà été fait souvent état ici. L’équipe éditoriale s’est renforcée afin d’absorber la variété des écrits d’un romancier définitivement acquis, entre 1879 et 1883, à la critique d’art, voire à l’écriture artiste des frères Goncourt. En ménage et A vau-l’eau s’éloignent doucement du naturalisme de Marthe et, comme le souligne l’introduction générale, semblent déjà donner le pas au « tempérament » sur « le coin de la création », dans une inversion ébauchée du dogme zolien. La désaffiliation découle aussi des thématiques propres à Huysmans, le mal être ou le Paris canaille, traités avec plus de liberté ou de cruauté que le maître ne s’en autorisait. Il faut aussi considérer L’Art moderne (Charpentier, 1883) et son éclectisme rageur comme autant de signes d’une dissidence en marche. La peinture de Gustave Moreau, aberration « historique » pour Zola, apparaît aussi « moderne » à Huysmans que celle de Manet, aussi nécessaire à l’époque que les peintres de la vie moderne, dominés , insiste le cadet, par Degas et Caillebotte. Notons, avant de conclure, que ce dernier n’a pas exposé au Salon de 1880 et 1881, à rebours de ce qui se lit p. 1111. Stéphane Guégan // Joris-Karl Huysmans, Œuvres complètes, Tome II – 1880-1883, sous la direction de Pierre Glaudes et Jean-Marie Seillan, avec la collaboration de Gilles Bonnet, Aude Jeannerod, Eléonore Reverzy et Henri Scepi, Classiques Garnier, 2024, 58€.

AUTOUR DE JORIS-KARL

Il y a deux manières de changer la vision des tableaux, les nettoyer de leur crasse ou les débarrasser de leur vulgate, une action en entraînant souvent une autre. Aussi l’exposition du Louvre appelle-t-elle ensemble à « revoir Cimabue » et réévaluer sa contribution au renouveau figuratif et narratif de la peinture toscane du Duecento. Le Dante de la Divine comédie et le Vasari des Vite, chantres de Giotto, ne nous avaient pas pleinement préparés à lui reconnaître ce rôle. De la « manière grecque », en provenance de l’Orient chrétien, Cimabue se serait moins affranchi que son disciple ou que Duccio, autre héros de la démonstration menée avec brio par Thomas Bohl. Restaurée, sa Maesta se présente à nous comme au premier jour, riche de ses couleurs variées, de ces visages réalistes, de ces corps sensibles sous le plissé parfait des vêtements. Du coup, on réalise que les anges qui bordent la Vierge ont taille humaine et qu’une partie d’entre eux ont les yeux tournés vers la droite. A Pise, le grand panneau de Cimabue avait pout voisin un immense Christ en croix et se pliait à l’éminent symbole eucharistique, suspendu au-dessus de l’autel. Le Louvre s’est récemment offert un autre Cimabue, un des trois éléments qui aient survécu au naufrage d’un diptyque à six images internes. Les deux autres, empruntés pour l’occasion à Londres et New York, rendent plus saillante la force dramatique de notre Dérision du Christ. A force de réduire Cimabue au hiératisme de ces panneaux les moins animés – ses cycles de fresque ayant beaucoup souffert, on a perdu de vue son sens de l’action et l’espace où il la déploie avec une force expressive qui la génération montante lui a d’abord enviée. Venue en France sous Napoléon Ier, la Maesta ne fut pas réclamée par les commissaires italiens après Waterloo. Nous en étions aux balbutiements du primitivisme, peut-être plus répandu en France. Quoi qu’il en soit, le tableau que Vivant Denon transplanta de Pise à Paris, et auquel il assigna une place éminente dans l’accrochage de « son Louvre » (voir le catalogue de l’exposition mémorable de Pierre Rosenberg), se verra désormais autrement. Avec ses cinquante numéros, peints entre Florence et la Cilicie arménienne, l’hommage du Louvre oscille entre réévaluation et révélation. SG /Cimabue. Aux origines de la peinture, jusqu’au 12 mai, catalogue sous la direction de Thomas Bohl, Louvre / SilvanaEditoriale, 42€.

Déshabiller la vérité de ce qui nous la masque, la montrer toute nue, ce fut aussi l’ambition du naturalisme à ses débuts, très polémiques, car attentatoires au bon goût. Huysmans, disciple de Zola sous Mac Mahon, a vite dépassé le maître en effeuillage salé. Le sujet de ses deux premiers romans, des petites ouvrières emportées par la vie, ses hauts et ses bas, est aussi canaille (mot cher au romancier et aux proxénètes) que leur faconde. Marthe, histoire d’une fille date de 1876, et trouve en Belgique les éditeurs qu’elle ne peut s’offrir en France. Bruxelles n’accueillait pas que les anciens communards, elle éditait les dissidents de la chose esthétique. La deuxième édition paraît après la rupture politique de 1879 et s’orne d’une eau-forte hilare de Forain, laquelle -je m’en aperçois seulement aujourd’hui, annonce les globes lumineux très équivoques de l’affiche de Toulouse-Lautrec pour le Moulin-Rouge ! Forain, proche de Degas, fut une des admirations de l’Albigeois aux mirettes décillées. La peinture, inhérente au style de Huysmans, gagne une visibilité certaine avec Les Sœurs Vatard, dont le personnel s’enrichit de Cyprien Tibaille, double romanesque de Huysmans, dit justement Francesca Guglielmi. L’experte signe cette édition (en partie) distincte de La Pléiade de 2019 et très sensible aux ambiguïtés du rapport au réel qu’entretenait notre écrivain. Avant La Fille Elisa d’Edmond de Goncourt, Marthe aura ainsi montré que la prostitution, dans certains cas, valait mieux que la domesticité aliénée ou dégénérée, voire l’alcoolisme des prolétaires sans futur. L’imprévu, disait Duranty qu’admirait Huysmans, doit primer chez les modernes. SG / Huysmans, Marthe et Les Sœurs Vatard, Gallimard, Folio classique, 9,40€..

Peu de revenants chez Huysmans, malgré l’admiration baudelairienne qu’il vouait à Balzac (préféré, au fond, à Zola) ! Cyprien Tibaille, aperçu dans Les Sœurs Vatard, fait à peine meilleure figure au cœur d’En ménage (1881), livre dont Cézanne conseilla aussitôt la lecture à Pissarro et dont Caillebotte forme l’autre ombre portée. Des deux héros assez médiocres du livre, Cyprien est à la palette ce qu’André, son acolyte, est à la nouvelle littérature. Leur désir de révolutionner l’art les dépasse, et ils vivent mal ce décalage terrible. Huysmans, qui ressemble physiquement à Cyprien, parle à travers lui de la jeune peinture et de son rêve d’y briller, Pierre Jourde le note et le commente. Il y a du Forain et du Raffaëlli en lui, puisqu’il passe de la ville moderne à sa banlieue désolée, des gazomètres aux chemines d’usine, ces obélisques dérisoires, disait Gautier, de la civilisation industrielle. Quant à la nature morte, elle se cueille dorénavant à la surface envahissante des étals ou des vitrines de boucher. Pas moins qu’A vau-l’eau, où la malbouffe se teinte de détresse pascalienne, En ménage cultive l’humour noir, dont Breton attribuait l’invention à Huysmans, quand il n’en accordait pas la paternité à Swift. Or l’humour noir, quand Dieu reste encore hors de portée, désigne les ultimes traces du divin en nous. Car il vaut mieux rire de nos misères que d’en accepter la tyrannie ou, pire, de les flatter. Huysmans douche les faciles accommodements que notre complaisance s’autorise avec le présent dévalué, ou nos propres désillusions. SG / Huysmans, En ménage et A vau-l’eau, édition de Pierre Jourde, Gallimard, Folio classique, 9,40€.

Pour un peu, on l’exposerait comme le premier ready-made, une vraie robe de chambre enduite de plâtre et qui, vide de corps, composerait l’allégorie géniale de l’impossibilité de représenter son usager, Honoré de Balzac. Mais « l’objet », je ne parlerai pas d’œuvre, et encore moins de chef-d’œuvre, dont Marine Kisiel scrute toutes les coutures résulte du moulage de l’accessoire en question, un moulage que Rodin a fait réaliser en vue de statufier le grand romancier mort en 1850. Mais statufiable, l’était-il, se demandèrent les sculpteurs qui, très tôt, voulurent en faire autant ? On nomme ici Etex, Clésinger et le génial Préault, confrontés à deux difficultés, en plus du manque de fond et du manque d’enthousiasme des édiles susceptibles d’ériger le grand homme sur une place publique. Deux difficultés : sans parler des réticences à immortaliser un écrivain jugé grossier, scabreux et réactionnaire, Balzac n’était pas un Apollon et, peintre de la vie moderne, ne se prêtait guère aux exercices d’idéalisation, fussent-ils modernisés par la sensibilité romantique. Eve de Balzac, du reste, refuse qu’on en affuble la tombe du défunt, mais elle ne saurait s’opposer à tel monument hors du cadre funéraire. Rien pourtant ne bouge avant la mort de la veuve, qui fit beaucoup pour sa mémoire (il ne faudrait pas l’oublier). Le désir de statuomanie envahit, de nouveau, la gente littéraire en 1888. Trois ans plus tard, sous la pression zolienne, Rodin est choisi. Ses malheurs ne font que commencer. Il se documente, croque des tourangeaux sanguins, met à contribution le tailleur de Saché, et cherche un entre-deux – ladite robe de chambre, entre prosaïque et éternité ; il finit par exposer le chef-d’œuvre que l’on sait en 1898. La Société des gens de lettres le refuse, indigne qu’il serait de l’écrivain ou plutôt de l’idée qu’elle voudrait en diffuser. Que l’habit fasse le moine, si j’ai bien compris Kisiel, a beaucoup gêné. Son livre, très caustique, redore le blason du bricolage rodinien et le surpoids du corps balzacien plus qu’il n’adhère au « caractère éminemment phallique » de l’œuvre. Trois petits points suivent la formule déceptive au bas de la page 97. Qu’habillent-ils ? Moins atterrée, « affolée », écrit-elle, que je ne le suis des déboulonnages récents, l’autrice laisserait-elle entendre que la partie vaut mieux ici que le tout, la robe de chambre que son occupant traité de façon érectile ? Faudra-t-il bientôt remiser le plâtre d’Orsay, le bronze du musée Rodin, les faire « tomber », pour parler comme Paul B. Preciado, selon qui l’iconoclasme contemporain revient à ouvrir « une espace de resignification ». No comments. Relisons plutôt les textes du regretté Alain Kirili (mort en 2021, à New York), fou de Rodin, passionné de Rude, et sa défense de la verticalité en sculpture, dans les turbulentes années 1970. SG / Marine Kisiel, Dérobades. Rodin et Balzac en robe de chambre, Editions B42, 15€.

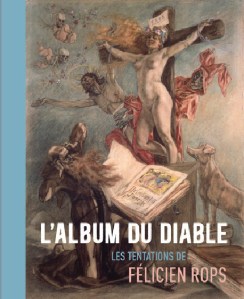

A la charnière des deux siècles, et autour de la défense des cathédrales, une conjonction s’établit entre Huysmans et Rodin, aussi peu dreyfusards l’un que l’autre. Le second a laissé peu de traces dans la critique d’art du premier, mais elles sont de signification égale au combat qu’ils menèrent en faveur des lieux de culte menacés. Ainsi lit-on dans son compte-rendu du Salon de 1887 : « le sculpteur Rodin pousse les cris embrasés du rut, tord les étreintes charnelles, violentes, comme les superbes phallophories d’un Rops ! » Quel trio ! La lecture poussée des Fleurs du Mal le soudait. Ce qui lia Rops à Baudelaire fut d’une rare force et l’inverse est presque aussi vrai. Le frontispice des Epaves, preuve parmi d’autres, traite le motif du péché originel sur le mode loufoque, combinaison du rire et de l’épouvante qui annonce la réaction vive que suscitera chez Rops, en 1883, la lecture de L’Art moderne de Huysmans. Agacé par son éloge appuyé de Degas, peintre de la femme actuelle et de sa « carnation civilisée », le Belge flamboyant se promet d’en remontrer à l’auteur de Marthe. A bien des égards, La Tentation de saint Antoine avait réalisé, dès 1878, le métissage surprenant de la féérie et du stupre. Connue de Freud, qui découvre avec bonheur une image accordée au « retour du refoulé » qu’il théorise alors, cette feuille majeure fut l’alibi d’une exposition remarquable, qui s’achève au musée de Namur, autre terre de pèlerinage. C’est peu de dire qu’elle ne pratique pas la dérobade en matière d’Eros, de dépense libidinale et de résonnances catholiques. Même franchise quant au catalogue, passionnant de bout en bout. Il ne pouvait faire l’économie d’une d’exégèse précise de la Tentation où se voient une superbe créature, entourée du Diable et de Jésus, qu’elle a remplacé sur la Croix. La coquette aux cheveux fleuris, mais au pubis glabre (à la manière des nus de Bouguereau), fait saillir ses charmes et en dirige l’armada vers l’ermite horrifié, contrairement à son cochon, dressé sur ses pattes avant, débonnaire, que ce spectacle démoniaque n’effraie guère. Du grand spectacle, digne de L’Eden-Théâtre que Rops avait en tête ! Car le lubrique ropsien a pour espace la scène grandiloquente du fantasme. On ne saurait donc le condamner pour ce qu’il dévoile : au péché de chair, innocenté, revient le privilège d’éclairer les forces du Mal, si dangereuses quand elles s’exercent sur d’autres planches. SG / Véronique Carpiaux et Philippe Comar (dir.), L’Album du diable. Les tentations de Félicien Rops, Musée Rops / Snoeck, 28 €, avec d’excellentes contributions, notamment d’André Guyaux et Hélène Védrine.

En 1931, année du centenaire de la mort d’Hegel, les surréalistes et les nazis se disputent son cadavre et, plus hypothétiquement, son message, à coups d’articles agressifs dans la revue du groupe et la presse Völkisch. Amusant chassé-croisé, car le vieux philosophe, conservateur progressiste, qui trinquait une fois par an à 1789, n’aurait adhéré, ni au communisme des uns, ni à l’hitlérisme des autres. Mais le parallèle ne s’arrête pas là, nous apprend le captivant essai de Thomas Hunkeler. On s’arrache aussi le masque funéraire du sage de Tübingen, reproduit en pleine page, seule diffère son exploitation, les surréalistes usent du profil mystérieux, les nazis de la présentation frontale, plus propre à insuffler au visage pétrifié leur fascination pour la mort salvatrice ou sacrificielle. Pour abusif qu’en soit l’emploi, le masque de Hegel accomplit le destin réservé à cette pratique de l’empreinte faciale des grands morts, culte des modernes en perte de transcendance, sacré profane, alors que les anciennes religions reculent et font place aux plus dangereux des shamanismes. Jankélévitch a parlé de « piété nécrophile » au sujet de ce transfert, 1931 le confirme. Le plus beau, comme l’établit Hunkeler au terme d’une enquête à la Sherlock Holmes, est qu’il s’agissait d’un faux forgé par un sculpteur raté, mi-autrichien, mi-grec. En vue des célébrations, Anton Antonopulo inventa de toutes pièces le masque auquel le philosophe, hostile à la physiognomonie et la phrénologie (à rebours de Balzac), s’était refusé. C’est Paul Eluard, en 1929, qui découvre le livre d’Ernst Benkard, la Bible du masque, où celui supposé d’Hegel figure avec d’autres, de Robespierre à l’Inconnue de la Seine (elle fascinait Drieu) : il montre l’ouvrage aussitôt à Breton, et le convainc même de laisser mouler son visage après qu’il eut fait tirer un plâtre du sien. Aragon ébauchant son exfiltration, les deux mages sont inséparables et deviennent les Castor et Pollux du surréalisme jusqu’en 1938. Une ample iconographie documente la façon dont ces masques, les yeux clos, bien sûrs, étaient supposés agir sur leur modèles et la dévotion du cercle. Les bouffeurs de curé souffrent souvent de reflux de soutane. SG / Thomas Hunkeler, Le Masque de Hegel, Seuil, 17€.

Est-ce parce que la vie la fuyait, ou que la mort la tentait, que Virginia Woolf s’est montrée aussi sensible à toutes les formes d’empreintes, de la photographie (la fameuse rencontre de Man Ray et la série de 1934 qui s’ensuivit) aux masques funéraires ? Le livre qu’Ernst Benkard leur avait consacrés, non traduit en France malgré l’intérêt des surréalistes, le fut en Angleterre, et Undying Faces eut ainsi les honneurs de Hogarth Press. La maison d’édition des Woolf, Virginia et son mari Leonard, avait précédemment mis à son catalogue un essai de la patronne sur les cires royales de Westminster. Rappeler le goût qu’elle a toujours manifesté pour ces visages figés entre la vie et l’au-delà par un fil invisible, c’est aussi entrer dans le meilleur de sa production romanesque, dont un tirage spécial de La Pléiade nous offre un précipité judicieux, aussi homogène qu’hétérogène. Homogène car Mrs. Dalloway, Orlando et Une pièce à soi paraissent entre 1925 et 1929, date où se publie la traduction du Benkard. Hétérogène car ces livres relèvent de récits qui divergent de type et de tonalité. Ils partagent aussi le privilège d’être très célèbres, bien que la célébrité des deux derniers ne réponde plus seulement aujourd’hui à leur valeur littéraire : Orlando, dont le personnage change de sexe social, et Une pièce à soi, que le féminisme a rangée aux côtés de Simone de Beauvoir parmi ses trésors, peuvent être lus en dehors de toute prescription. Les causes les plus justes ne sauraient suffire à fonder la valeur des livres qui en sont l’expression, n’est-ce pas ? Ceci dit, le grand chef-d’œuvre reste Mrs. Dalloway qu’il faut avoir lu, ou cherché à lire en anglais ; on n’en saisit que mieux la difficulté de transposer dans notre langue ce style sans pareil, cette façon de faire vibrer le temps et le moi de ses personnages en tenant tête à deux maîtres de l’époque, Joyce qui irrite Woolf, Proust qui l’a instantanément conquise. Nous savions qu’une journée, fût-ce la journée d’une lady des beaux quartiers, ne durait pas 24 heures. Encore fallait-il, en variant les états de conscience, les modalités ou les accélérations du verbe, le rendre sensible aux lecteurs et, ne les oublions pas, aux lectrices. A sa sortie, faute de mieux, le roman fut comparé au cinématographe (autre processus d’empreinte) et à Cézanne. On se trompait, c’était du Woolf, et du meilleur. SG / Virginia Woolf, Mrs. Dalloway et autres récits, La Pléiade, tirage spécial, 62 €, excellente préface de Gilles Philippe, traductions, notices et annotations de Jacques Aubert, Laurent Bury, Marie-Claire Pasquier et Michèle Rivoire.

Voilà belle lurette que la douceur a cessé d’être un attribut de la beauté moderne! L’heureux Quattrocento voyait les choses autrement. Nul besoin d’avoir lu le regretté

Voilà belle lurette que la douceur a cessé d’être un attribut de la beauté moderne! L’heureux Quattrocento voyait les choses autrement. Nul besoin d’avoir lu le regretté