Parmi les expositions à voir, commençons par dire un mot du Milanais Andrea Appiani (1754-1817), qui sut conquérir Bonaparte dès que celui-ci franchit les portes de sa ville natale. L’entrée du 15 mai 1796, immortalisée au pas de course par Stendhal et sa Chartreuse, ne s’oublie pas. Mais, de ce côté-ci des Alpes, nul musée n’avait encore consacré une rétrospective à l’auteur du premier portrait, par sa date, du nouvel Alexandre. Cheveux longs et joues creuses, les yeux aussi tranchants que la bouche, tel le montre une peinture récemment redécouverte et devenue aussitôt iconique. Si le nez est un peu grec, c’est qu’Appiani, adepte du nouveau classicisme qui déferle lui aussi sur l’Europe, sut accorder, comme on disait, la nature et l’idéal. Les merveilleuses images de femmes qu’il a laissées le confirment en rivalisant, sans déchoir, avec Raphaël, Vinci et Corrège, même quand elles ne hissent pas au magnétisme de Francesca Ghirardi Lechi et son spleen si sensuel (notre ill.). Il semble que le modèle y soit pour beaucoup. Stendhal, sous le choc, a parlé de « l’être le plus séduisant et [des] plus beaux yeux que l’on [n’]ait jamais vus. » Appiani est à David, qu’il a rencontré à Paris lors du Sacre de 1804, ce que la douceur est à la douleur, la violence à la tempérance, disait Giorgio De Chirico. Il en oubliait la composante militaire de l’Italien, bien mise en valeur par l’exposition de la Malmaison, où Rémi Cariel réveille les figures, comme les fastes, du second royaume de Napoléon. Le 12 juin 1805, après s’être fait couronner à Milan, celui-ci déclarait vouloir « franciser l’Italie ». L’inverse fut aussi vrai.

A mesure que la France du XIXe siècle se réifie, fixe le temps et glace l’avenir, ses peintres s’abandonnent à « l’insaisissable », dit Baudelaire de Boudin (1824-1898). Le premier attribuait aux ciels du second plus que nous y voyons, nous qui dissocions le transitoire de l’éternel, nous qui oublions ce qu’avait de métaphysique la remarque de Mallarmé au sujet de l’air dont le dernier Manet faisait la matière même de ses tableaux. C’est l’un des charmes de l’exposition de Marmottan, car il en est bien d’autres, d’obliger ses visiteurs à réapprendre la grandeur de Boudin en savourant ce que sa moindre scène de plage, ses vigoureuses sorties de port, ses poignantes vues armoricaines, disent de la condition humaine, derrière l’éphéméride chic ou rustique. Breton de naissance, et pied marin comme il se doit par chez nous, Yann Guyonvarc’h est de ces hommes qui ne comptent pas quand ils aiment. Plus de trois cent peintures de Boudin, de la plus exquise esquisse au tableau de Salon, peuplent ses murs, il en a détaché 80 pour les besoins de l’exposition de Laurent Manœuvre, le meilleur expert de l’artiste. Face à cette manne exceptionnelle, l’idée que l’instantanéité se construit paraît plus évidente que jamais. Boudin ne peint pas la nature, il peint avec la nature, comme la nature, dirait Daubigny, auquel il tient tête dans ses nocturnes à disques japonisants. Monet en prit très tôt de la graine, au point que certaines peintures effusives de l’aîné, telle La Plage de Trouville de 1863, peinte sur bois, pourraient être revendiquées par le cadet. Ils n’échappèrent, ni l’un, ni l’autre, à Venise, au soir du grand voyage.

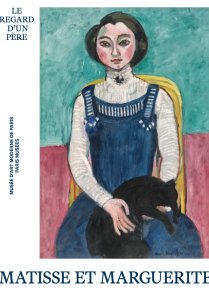

Des trois enfants de Matisse, ce fut le premier, sa fille Marguerite, qui joua le rôle le plus éminent dans sa vie et son œuvre. Aragon l’avait pressenti et hasardé en 1968 ; l’exposition exemplaire du Musée d’art moderne et la biographie attendue de Grasset le documentent, à l’aide d’une information très sûre ; elles explorent toutes deux ce que cette relation eut d’heureux et de conflictuel, de passionné et d’aveugle. Aveugle comme l’amour ? Certainement. Mais aveugle aussi en raison des divergences esthétiques qui dresseront, à plusieurs reprises, le père et sa fille l’un contre l’autre. Ainsi conditionnés, les portraits de Marguerite enregistrèrent plus que les différents âges de sa vie, une existence marquée par le drame précoce de la diphtérie et d’un larynx endommagé, la détresse sentimentale, puis le don de soi aux intérêts paternels. S’ajoutent une sensibilité et une intelligence toujours en quête d’accomplissements impossibles. La petite fille souriante, l’adolescente vive, la jeune femme triste, photographiée par Man Ray, et l’agent intrépide des FTP se succèdent sur les murs… A rebours de Picasso, Matisse écarte les nourrissons de son œuvre. Margot a déjà sept ans, en 1901, date probable d’une petite toile inaugurale (certains experts la datent de 1906 ; à tort, selon moi, si on la rapproche du style, apache, de ses complices Derain et Vlaminck, bien avant le fauvisme). Une personnalité s’éveille, entière, que la dépression va souvent obscurcir. Le noir sera l’une des couleurs fatales de Marguerite, qui fut à son père ce que Victorine fut à Manet, la rencontre de la souffrance tenace et des sens en fête. Il convient de souligner la sensualité des portraits de 1906-1910, le trouble de Matisse devant l’éveil de la libido qui saisit alors sa fille, laquelle masque du ruban que l’on sait une trachéotomie éprouvante. Qu’il ait accepté de le dire en peintre, et en père, l’emmène souvent au-delà du tranquille face-à-face. Ailleurs, à la faveur du frou-frou des années 20, Matisse prête une attention accrue à la mode vestimentaire dont Marguerite a toujours raffolé. Le ruban noir, après une opération audacieuse, s’évapore sous les lumières de Nice, contrairement aux tensions qui déchirent la famille, où chacun eut sa part de responsabilité. Cela s’éclaircit à la lecture de la biographie d’Isabelle Monod-Fontaine et Hélène de Talhouët, riche de l’apport inédit des correspondances et d’un dessillement courageux à l’égard de Georges Duthuit, l’époux volage de Marguerite entre 1923 et 1934. De surcroît, le modernisme puritain de la nouvelle génération devait envenimer les choses, au-delà de ce que l’histoire de l’art patentée veut bien admettre. Le dossier n’est pas clos.

L’activité que les artistes noirs de tout sexe, et de tout horizon, déployèrent sur le sol français, entre 1950 et 2000, était surtout connue des spécialistes. Cela justifie-t-il que l’on parle d’invisibilisation avec Alicia Knock, la commissaire de l’exposition tonique du Centre Pompidou ? Ce mot un rien barbare n’est pas seulement désagréable à l’oreille comme la terminologie en vogue, et à l’esprit, par ses relents complotistes, il est inadéquat. Rappelons, s’il était besoin, ce qu’a établi brillamment Francis Haskell : l’histoire de l’art procède d’une éternelle relecture de ses hiérarchies et de son corpus ; l’exhumation et la réhabilitation, loin d’être exceptionnelles, la travaillent sans cesse. A l’évidence, Wifredo Lam, Aimé Césaire, James Baldwin, Miles Davis et Grace Jones nous sont plus familiers que la pléiade infinie des artistes, écrivains, musiciens et cinéastes que Paris noir regroupe et, avec une habilité diabolique au regard des difficultés et des pièges, rend intelligible, sensible, audible. Le parcours, en outre, fait la part belle aux images d’actualité, photographies, presse illustrée et sujets télévisés. Car la cause de la négritude, c’était le mot de ses partisans, s’est très vite politisée, en France et aux Etats-Unis, jamais très loin à cette époque. Même son instrumentalisation par les communistes, ceci explique cela, a droit de cité ici. Le résultat, je le répète, est inouï, et mérite d’être comparé aux grandes messes qui ponctuèrent l’histoire du Centre Pompidou jusqu’au chef-d’œuvre, le Vienne de Jean Clair en 1992. Ce dernier parlait d’apocalypse joyeuse au sujet de l’Autriche des années 1880-1938, celle de Klimt et de Zweig ; le coup d’éclat d’Alicia Knock nous entraîne d’emblée dans sa spirale trépidante sans céder au victimaire de service. La lutte, non la chute, la fière affirmation d’identités culturelles, non la désolation des vaincus de l’histoire coloniale, tel est le programme. Et il déroule le parfait complément du Modèle noir, l’exposition à succès, dont Orsay abrita l’étape la plus contextualisée. Stéphane Guégan

Appiani. Le peintre de Napoléon en Italie, Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, jusqu’au 28 juillet 2025, catalogue Grand-Palais RMN Editions, 40€ // Eugène Boudin. Le père de l’impressionnisme. Une collection particulière, musée Marmottan Monet, jusqu’au 31 août 2025, catalogue, Infine, 32€. Voir ma partie de ping-pong avec Laurent Manœuvre dans le Hors-Série que Beaux-Arts consacre à l’exposition. Voir aussi le très complet Hors-Série du Figaro et ma contribution sur Drieu et Boudin, « Rêveuse Normandie » // Matisse et Marguerite. Le regard d’un père, MAVP, jusqu’au 24 août 2025, catalogue sous la direction des commissaires, Isabelle Monod-Fontaine, Hélène de Talhouët et Charlotte Barat-Mabille, Paris Musées, 45€ ; les deux premières signent Marguerite et Matisse. La jeune fille au ruban, Grasset, 24,90€ // Paris noir, Centre Pompidou, jusqu’au 30 juin 2025, catalogue sous la direction d’Alicia Knock, Editions du Centre Pompidou, 49€ // Au sujet des expositions consacrées à l’art dégénéré (Musée Picasso-Paris) et aux artistes exilés de la Seconde guerre mondiale (Musée de l’armée), voir Stéphane Guégan, « Dégénérés, exilés, muselés : les artistes à l’heure du fascisme », Commentaire, avril 2025, en ligne et en libre accès // Dégénérés, exilés, muselés : les artistes à l’heure du fascisme.

Lus et (non moins) approuvés

Nous avons quelques raisons d’en vouloir à Maurice Barrès (1862-1923), notamment les articles peu glorieux que lui inspirèrent en 1894 et 1895, dans La Cocarde, le procès et la dégradation du capitaine Dreyfus. « La Parade de Judas », avec son allusion appuyée au « nez ethnique », à la « figure de race étrangère », continue à soulever le cœur et affliger ceux qui le tiennent pour un écrivain essentiel, évidemment pléiadisable, le mentor de Proust et Mauriac, de Drieu et Aragon, de Montherlant et Malraux. Le wokisme proliférant, nous ne séparons plus le génie des écrivains de la nocivité, supposée ou réelle, de leurs idées. La contradiction même est mal vue. Que le Barrès des Diverses Familles spirituelles de la France (1917) met en question l’antisémitisme systémique, après avoir vu ses concitoyens juifs se battre pour leur terre, nous ne voulons pas l’entendre, pas plus que sa dévotion envers Taine et Renan. Bref, il ne bénéficie plus de l’union sacrée qui régnait encore dans les années 1950-1960. Et le critique littéraire, magnifique de fausse désinvolture et de vrai flair, lui prêtera-t-on encore une oreille ? C’est évidemment à cette tâche que Séverine Depoulain s’est employée, bien que sa somme passionnante obéisse aux instruments de la sociologie et de la médiologie contemporaines. L’importance de l’espace de publication, surtout quand il s’agit de la presse libérée par la loi de 1881, n’est pas à démontrer, évidemment. Mais cela ne suffit pas à épuiser le journalisme de Barrès, d’une activité ahurissante jusqu’en 1923, et d’un activisme nationaliste toujours plus saillant. Non que Séverine Depoulain se désintéresse des affirmations littéraires et idéologiques de l’écrivain, l’un des premiers à avoir vécu de la presse triomphante et à s’être donné, par elle, un statut d’homme public. Les causes que cette autorité peu commune a servies, nous l’avons dit, ne furent pas toutes aussi honorables que son fervent baudelairisme, le vrai culte, au fond, de sa vie turbulente. Hanté des Fleurs du Mal dès son adolescence nancéenne, Barrès prétendait retrouver en lui la dualité du maître, le sensualisme excessif, d’un côté, l’exigence éthique, de l’autre, l’ambroisie de la vie et l’humiliation de l’âme. Il se fit le trait d’union entre la Décadence et le Parnasse (il devait occuper le fauteuil de Heredia sous la coupole). On se gardera donc, avec Séverine Depoulain, de le rallier à Maurras et Gide, ces autres bornes du classicisme moderne. Ce que son journalisme vérifie au contraire, c’est l’attrait indéfectible du romantisme. En 1883, Barrès avait débuté à La Jeune France, revue antinaturaliste, placée sous le patronage de Hugo, il défendra, 40 ans durant, Musset, Gautier, Sainte-Beuve et Baudelaire, celui des Fleurs et des Ecrits intimes, son étalon définitif en matière de sensibilité et d’originalité. Le spectre s’élargit tout de même dès que l’on ouvre ce bijou qu’est Du sang, de la volupté et de la mort, recueil d’articles, au demeurant, marqué d’égotisme stendhalien et du souvenir de Chateaubriand. A l’inverse, sa haine de Zola et des romans machinés ne connut aucun fléchissement, au contraire.

Six ans après sa mort, le père des Rougon-Macquart demeurait un objet de détestation à divers titres. Et Barrès, très opposé au transfert des restes du Dreyfusard au Panthéon, n’était pas le dernier à l’attaquer sur tous les fronts : « Au résumé, nous ne devons rien à l’œuvre de M. Zola qui, de toute éternité, nous a fait horreur, quand elle ne nous faisait pas bâiller. » Il n’y allait pas uniquement des failles du naturalisme, de son outrance descriptive, de sa sentimentalité invasive et de la vision trop physiologique de l’individu qu’il entretenait, le différend découlait aussi du caractère industrieux, pour ne pas dire industriel, de la fameuse fresque romanesque. Cette littérature supposée peindre librement la réalité sentait, selon Barrès, le schématisme, le fabriqué, l’huile de coude plus que les imprévus de l’inspiration et de la vie. Le plus beau est que Zola, avant de mettre un terme à la série, s’est lui-même imposé une révision urgente de son approche du roman. Il n’ignore pas le discrédit dont la jeune littérature, de Huysmans à Paul Bourget, frappe ce qu’il appelle ses « procédés » et sa façon d’étayer, voire de camoufler, d’une lourde documentation des structures dramatiques que ne désavoueraient pas le mélodrame et le théâtre de boulevard (du reste, il en fut l’un des fournisseurs infatigables). Les Trois Villes, qui rejoignent La Pléiade dans l’édition très fine de Jacques Noiray, résultent donc d’un véritable examen de conscience. Si Zola ne change pas de « méthode », s’il ne renonce pas à l’accumulation préparatoire des « choses vues », trésors qui nous sont donnés à lire ici, il avoue à Jules Huret, en 1891, chercher « une peinture plus large, plus complexe » de l’humanité propre aux sociétés modernes. C’est une manière d’annoncer une redéfinition psychologique, moins déterministe, de l’action romanesque et de ses personnages. Lourdes, Rome et Paris, fascinante trilogie sur fond de désastre social et spirituel, voient leur héros, le prêtre Pierre Froment, se déchirer sur sa propre misère, qui touche au drame amoureux, aux aléas de la foi et au sacerdoce. Tout à l’apologie d’une nouvelle religion, qui entendait substituer la science, la raison et l’humanitarisme aux évangiles démonétisés par une Eglise compromise, Zola aurait pu vider Les Trois Villes des fruits du renouveau en cours, par frénésie militante. Mais Pierre, son double, sa chance, le sauve du manichéisme dont les Rougon-Macquart abusent parfois. La passion aura le dernier mot, et le Christ, à sa manière, résistera à sa disqualification. Zola, c’était son rêve, reste un auteur d’aujourd’hui.

Quitte à relire Apollinaire, autant le faire en bloc, nous suggèrent Didier Alexandre et Michel Murat, qui connaissent bien le sujet. Leur conseil avisé n’aboutit pas à reléguer le poète parmi les classiques qu’il serait inutile de revisiter, y compris les pièces mises en chanson. Les 1800 pages que contient leur volume de Bouquins donne la préséance à la poésie, la plus belle du temps en raison même de la méfiance d’Apollinaire envers les puristes, quels qu’ils soient, postsymbolistes ou crypto-cubistes. Alcools le dit bien, l’effervescence précède l’essence. Quant à l’image, mentale ou visuelle, elle n’est jamais loin, au mépris des frontières génériques. A ceux qui l’auraient oublié, Alexandre et Murat rappellent que le premier recueil de poèmes publié par leur héros, Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée s’accompagnait des bois de Dufy, dûment repris ici, de même que les planches de Derain, aussi primitives, sont redonnées avec L’Enchanteur pourrissant. Orphée, Merlin, voilà qui nous indique une orientation profonde de l’écriture, tendue vers le merveilleux, le mythe et le cosmique. Apollinaire crut en distinguer la présence chez Picasso dès les images foraines de 1901-1905. L’espèce de cordée orageuse qu’ils formèrent n’exigeait en aucune manière le divorce de la peinture et de la poésie, comme si elles relevaient de deux domaines d’expression antagonistes. Quand Apollinaire semble le laisser entendre, c’est par maladresse. Il n’a pas la rigueur conceptuelle de Baudelaire, qu’il feignait de ne pas avoir lu. Or, ils développent la même réinvention de l’Ut pictura poesis. L’image et le verbe, aussi distincts soient-ils dans leur être, n’en convergent pas moins dans leur volonté de donner sens aux formes, et ambition aux signes. Pas plus que le surréalisme dont il aurait été le prophète en signant le programme de Parade, l’autonomie moderniste n’affecta Apollinaire. La réalité lui importait trop, l’art n’en était que la caisse de résonance, comme au cirque, aurait dit Starobinski. Relisons, avec les éditeurs soucieux du grand critique qu’il fut, la page consacrée, en 1910, au « fauve des fauves » : « Matisse est l’un des rares artistes qui se soient complètement dégagés de l’impressionnisme. Il s’efforce non pas d’imiter la nature, mais d’exprimer ce qu’il voit et ce qu’il sent par la matière même du tableau, ainsi qu’un poète se sert des mots du dictionnaire pour exprimer la même nature et les mêmes sentiments. » Les calligrammes peignent doublement. Oui, Guillaume est un bloc.

Que le dernier Michon, J’écris L’Iliade, débute par une scène de train torride pourrait étonner. Certes, il n’est pas le premier à rhabiller de neuf Homère, les dieux et les héros antiques, cette profondeur incompressible du monde. Ce qui surprend, c’est la façon dont il a choisi de grimper à bord des récits qu’on disait autrefois fondateurs. Les pages d’ouverture, qui se referment sur un coït sportif, mais très chrétien, n’empruntent à la Grèce que sa science des métaphores et le rythme accéléré des mots, crus et sacrés de préférence. Au vrai, ce départ à toute vitesse ne va pas sans rappeler Zola (La Bête humaine) et plus encore Huysmans (les locomotives érotisées d’A rebours), d’autant que l’engin en question est à vapeur. Pulsions et turbines s’apprivoisent au son roboratif du rail d’autrefois. Les années 1960, on l’apprend, virent sortir des usines les dernières machines capables de concurrencer l’électricité sur le réseau de l’ancienne SNCF. On vivait la fin d’une époque. Michon, aussi, à sa façon. Je les vois d’ici les démineurs éditoriaux s’épouvanter à l’idée qu’en 2025 s’imprime toujours de la littérature si chaude, si écrite, si peu déconstruite. Appauvrie, fautive, captive, la langue française n’a plus que sa mélancolie pour oublier qu’elle n’est plus désirée, ou autorisée à dire le désirable. Homère, on l’a compris, est le prête-nom d’une bibliothèque chaque jour frappée davantage d’interdit, et d’un usage des mots continument menacé de flagrant délit. Confident des classiques et des modernes, peu disposé à les séparer, Michon sait que l’épique appelle le voyage, cette suspension des modalités ordinaires du temps et de l’espace. De la guerre de Troie, J’écris l’Iliade rallume l’Eros déclencheur avant de s’égarer à plaisir, hors de la paraphrase, bien entendu, du livre des livres (avec la Bible). La boîte de Pandore ouverte, tout y passe, on plonge dans le scabreux et la métaphysique, le délicat et le brutal, le souvenir personnel et le fantasme contagieux, selon une alternance qui est tout l’art de la littérature. Hélène, Aphrodite, la belle Eva et ses bas, Lacan et ses hauts, Vergina qui ne jouit qu’à simuler le viol… La liste pourrait s’allonger. Homère, dit-on, n’a jamais existé, c’est le mythe du mythe, mon œil !

Stéphane Guégan

Séverine Depoulain, Maurice Barrès, écrivain et journaliste littéraire, Honoré Champion, 75€ // Emile Zola, Les Trois Villes, édition de Jacques Noiray, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 75€ // Apollinaire, La Beauté de toutes nos douleurs. Poésie, récits, critique, théâtre, Bouquins, 38€ // Pierre Michon, J’écris l’Iliade, Gallimard, 21€. La NRF, en sa 660e livraison (Gallimard, 20€) croise Homère et Michon. Du premier, Hugo et Péguy disaient qu’il était l’enfance du monde toujours recommencée. Le croire, c’est croire à la littérature et la protéger contre la marchandisation galopante de tout, la censure et le prêt-à-penser inclus. Entre le cahier critique et la section Ouvertures, on lira Régis Debray en prise avec le Bloc-notes de Mauriac, « Antique rajeuni, rieur, enhardi par le troisième âge, bon pied, bon œil, qui frappe de taille et d’estoc, sans ménager, avec un mordant de corsaire. » L’humour de Mauriac, allègre ou féroce, nous manque, l’article de Rachel Cusk sur les peintres Celia Paul et Cecily Brown, qui ne méritent pas tant d’honneur, pratique lui l’humour involontaire. C’est la critique d’art à la façon du New York Times, débusquant partout « le pouvoir culturel masculin », c’est dire. D’entrée de jeu, Giacometti en fait les frais, et c’est peu dire. SG

Vient de paraître